. (Suite de la publication de la thèse de Camille Filliot. > Présentation et table des matières ici.)

[Partie I : Les dispositifs éditoriaux]

Chapitre III. L’image populaire, le cas de la Maison Quantin

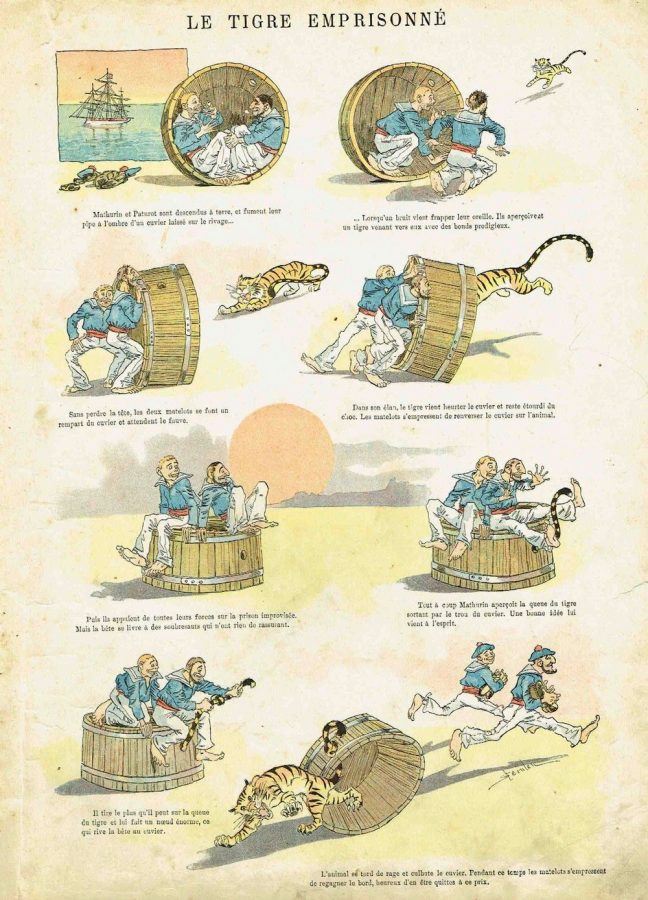

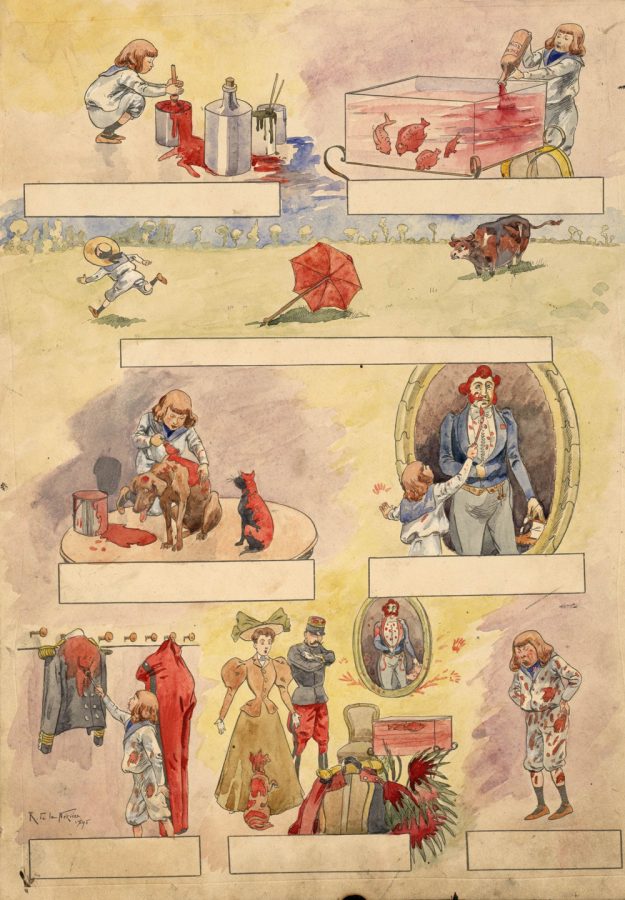

Il est un support qui mêle depuis ses origines ancestrales du texte et de l’image : l’estampe populaire. Elle se développe au XVIIe siècle, dans les centres d’imagerie installés à Paris, rue Saint-Jacques, et adopte des caractéristiques et des fonctions qui évoluent assez peu jusqu’au XIXe siècle. Le critère immuable est celui de la forme, l’image populaire consistant en une feuille volante imprimée uniquement sur le recto. La technique de la gravure sur bois est une autre composante attachée à l’image dans sa forme traditionnelle et artisanale. Son peu de valeur marchande en fait également un support de communication accessible aux populations les moins aisées, rurales comme urbaines, qu’il convient de divertir mais aussi de moraliser. Ce medium de transmission par l’image est donc l’une des premières méthodes de communication de masse. Qu’advient-il au moment où les transformations économiques et sociales (industrialisation, alphabétisation, migration urbaine) génèrent de nouveaux produits culturels fortement concurrentiels ? L’image populaire voit son renouvellement passer par un changement de public, essentiellement enfantin à partir du Second Empire. Le centre d’imagerie d’Épinal, dirigé par la famille Pellerin, domine alors le marché avec des feuilles qui adoptent un multicadre d’images placées au-dessus de petits textes racontant une histoire. Au même moment a lieu l’essor du livre scolaire et de la littérature enfantine, secteur éditorial prometteur où tente de se faire une place un grand nombre de maisons d’édition. Celle dirigée par Albert Quantin est la seule à miser sur la feuille d’images et à concurrencer la production spinalienne. Elle propose en 1886 une collection intitulée Imagerie artistique, qui prend place dans une plus vaste collection nommée Encyclopédie enfantine :

Le format de notre imagerie (28-38) est à peu près le même que celui de l’imagerie d’Épinal. Inutile de dire que c’est le seul point de ressemblance qui existe entre ces deux imageries (1).

Des premières estampes populaires à la feuille d’Épinal puis à l’Imagerie Quantin, quels changements peut-on observer au niveau d’un langage scripto-graphique restreint au format de la page ? La question de l’intégration de ce support pluriséculaire au marché de l’édition industrialisé mènera notre réflexion jusqu’à l’incidence sur la bande dessinée de cette culture enfantine, objet de surveillance de la part des institutions. C’est à travers l’Imagerie artistique (et principalement le fonds du Musée de la bande dessinée (2)), collection peu connue mais emblématique de l’évolution de la feuille volante, que nous observerons le dispositif, de sa fabrication technique et de la manière dont est partagé l’espace entre textes et images, aux procédés de communication mis en œuvre et aux valeurs attachées au message véhiculé. Il s’agira de comprendre en quoi les choix audacieux faits par Albert Quantin à l’égard du fond et de la forme des images procèdent des contraintes et des conditions de la situation historique.

A. La feuille volante

1. De l’image unique à la bande dessinée

L’Imagerie artistique de la Maison Quantin est une collection promue pour la nouveauté qu’elle apporte, sous la Troisième République, à l’ancestrale image populaire. Composée de quatre-cent-vingt titres, elle offre une grande diversité d’images qui regardent vers le passé comme vers le futur.

La Maison Quantin organise la vente de ses feuilles de façon régulière, autour de séries de vingt titres chacune. De 1886 à 1904, vingt séries sont mises sur le marché, soit à peu près une série par an. Une ultime série est produite en 1917, publiée uniquement en album (3). En plus de fidéliser l’acheteur, le principe sériel permet à l’éditeur de réunir les planches sous un titre générique spécifiant leur contenu. Quatre catégories distinguent ainsi la thématique des images : « Militaires » ou « Époque de Napoléon » pour les feuilles traitant de faits d’armes (deux séries), « Fables de la Fontaine » (deux), « Contes de fées » (une) et « Histoires » ou « Historiettes » pour le reste des planches comiques ou didactiques (quinze). Pour une part, l’Imagerie artistique s’inscrit donc par ses sujets dans la continuité des traditionnelles images populaires. Les mises en page vont, d’autre part, nous servir à préciser quels degrés d’observance et d’innovation caractérisent cette collection. Si ce point anticipe sur le chapitre consacré à la mise en page et au traitement de la case, c’est qu’il permet de distinguer plus précisément, dans le cadre d’un format invariable, entre différents traitements accordés à la succession des images.

La forme la plus ancienne de l’estampe populaire est celle qui présente une image unique, pleine page, souvent consacrée au registre religieux, gravée sur bois, accompagnée d’un titre et parfois d’un court paragraphe écrit. Le modèle perdure jusqu’au XXe siècle malgré la diversification des sujets. Les séries 6 et 8 présentent, respectivement en 1888 et 1890, de telles feuilles avec une image synthétique déclinée autour du thème des « Fables de la Fontaine ». Hermann Vogel, Gustave Fraipont, Firmin Bouisset et Gaston Gélibert sont les principaux signataires de ces « compositions où les personnages portent les costumes contemporains de l’époque du grand fabuliste » (Supplément littéraire du Figaro, 19.12.1891). Le rapport quantitatif texte / image y penche en faveur du second terme, la fable étant placée dans un petit coin de la feuille, avec ou sans cadre. Se manifeste souvent un effort d’intégration de l’espace écrit à l’environnement dessiné : l’encart textuel est rarement situé en surface de la page mais traité comme un élément visuel, doté d’une consistance « matérielle », inscrit dans la profondeur et l’ordre spatial de la composition : un lièvre « passe devant » l’encadré du texte (Le lièvre et la tortue, G. Gélibert, s6-n3) et l’ombre d’un renard s’y projette (Le renard et les raisins, G. Fraipont, s6-n15). Dans Les grenouilles qui demandent un roi (G. Gélibert, s6-n13), le rectangle blanc accueillant la fable est dévoilé par un jeu de drapé qui théâtralise le texte comme une scène à voir.

Un autre type d’images populaires qui apparaît au début du XIXe siècle consiste en la planche de soldats : il s’agit de soldats multiples à découper et à coller sur un carton pour le jeu des enfants, ou de la présentation des différents corps de l’armée. Intitulée « Militaires », la deuxième série de l’Imagerie artistique (4) est ainsi composée de feuilles thématiques, qui décrivent la composition de l’Infanterie de ligne et chasseurs à pied, des Zouaves, de la Garde républicaine, de l’Artillerie, etc. Elle résume également en une image des évènements comme la Bataille de Solferino, le Combat du Bourget ou la Conquête de l’Algérie. Il n’y a pas de séquence ici encore, le titre de la série le laisse d’ailleurs entendre. Consacrée aux faits de guerre mis cette fois en récits, la série 12 porte, quant à elle, les noms « Historiettes » et « Époque de Napoléon » (5). Contrairement aux journaux où rien ne distingue de prime abord série et séquence, l’Imagerie artistique marque la nuance. La première planche n’est toutefois narrative qu’en pointillé puisqu’elle propose une mosaïque d’images représentant des moments choisis de la vie de l’empereur (Napoléon Bonaparte : 1769-1821). Les dix-neuf autres sont bien de petites histoires temporellement situées dans la période de son règne.

La division en tableaux de l’image unique s’effectue à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles, dans les planches de l’Imagerie Saint-Jacques à Paris. Une Histoire de Robinson Crusoé (imprimée chez Basset, entre 1750 et 1805) (6) fait ainsi l’objet de sept feuilles comportant chacune deux bandes de trois images. Même si « le texte qui accompagne l’image est très sommaire et sert seulement à l’expliciter », comme l’écrit Henri George qui ajoute que « tout est dans le dessin » (7), les moments représentés ne sont pas articulés entre eux mais constituent des fragments extraits d’un continuum narratif. Comme les récits « abrégés » pour l’enfance, ils évoquent des épisodes, des moments représentatifs d’une histoire connue et servent probablement de support à un récit oral. Au conteur ou au lecteur de combler l’intervalle entre les images pour les replacer dans un processus temporel, dans une logique actantielle – « Naufrage et abordage de Robinson Crusoé dans une Isle déserte de l’Amérique à l’embouchure de l’Orénoque », « Robinson abat des noix de Coco pour sa nourriture », « Robinson entoure sa demeure d’une haie de branchage et d’arbrisseaux ». Cette segmentation en images procède d’une mise en spectacle par le biais d’un espace illusionniste :

(Au sujet de la planche Le Petit Poucet publiée chez Basset) On remarque que le passage du registre littéraire au système de l’image s’opère par une théâtralisation du conte, dont les différentes séquences sont ici mises en scènes : les décors sont dressés, la perspective limitée à deux plans ; le conte est segmenté en huit « actes » qui sont aussi les nœuds de l’action, et celle-ci est elle-même ponctuée par une gestuelle dramatique très conventionnelle. Dans cette représentation d’une représentation théâtrale, le récit de Perrault se mue en une forme spectaculaire qui parle aux yeux comme à l’esprit. (8)

Cette formule, fonctionnelle et décorative (9), est ensuite remplacée par celle des « compartiments » : « Dans sa ténuité et sa rigueur, le filet d’encadrement dispense l’imagier d’un encombrant dispositif théâtral, et libère l’image des conventions scéniques » (10). Généralisée sous l’impulsion de Nicolas Pellerin et de Pierre-Germain Vadet (directeurs de la fabrique d’Épinal de 1822 à 1854), elle s’impose pour la mise en page des contes et des récits à destination des enfants. Les images sont alors distribuées de manière régulière, en une succession de douze, seize ou vingt images strictement encadrées, organisées en trois, quatre ou cinq rangées. Cet ordonnancement est couramment utilisé en bande dessinée, du XIXe siècle à nos jours, il est appelé le « gaufrier » par André Franquin. En même temps que le texte s’allonge, résumant les épisodes du récit, il y a glissement de l’image pensée sur le modèle de l’espace scénique à l’image figurative qui s’offre ainsi l’opportunité de développer un système de représentation tant analogique que conventionnel. De l’écran théâtral, l’image accède à un espace d’expression autonome où le cloisonnement circonscrit un langage propre. Pour décrire ces images, nous relevons dans les ouvrages ou articles spécialisés les termes « panneaux », « vignettes », « scènes », mais aussi « tableaux » ou « tableautins ». Le mot case n’y étant jamais employé, il y aurait donc un usage différent du dessin dans l’image enfantine typiquement spinalienne et dans la bande dessinée : « Dans les images d’Épinal, le dessin est encore beaucoup plus illustratif que narratif. Statique et déconnecté de ses voisins – sans vrais enchaînements –, il vient en accompagnement d’une légende de quelques lignes » (11). À la différence des feuilles de l’Imagerie Basset, les légendes s’enchaînent avec cohésion, elles lient entre elles les principales articulations du scénario. L’appréciation se fonde donc sur les seules ellipses entre les images des planches d’Épinal. Comme nous l’avons dit au sujet des séquences muettes, moins il y a d’écart temporel, spatial, causal, plus l’on s’éloigne du tableau pour aller vers la case : le « statique » est distingué du « dynamique ». Au sujet des images Quantin, Thierry Smolderen observe qu’elles « ne brillent certes pas sur le plan de la vitalité et du dynamisme : souvent très élégantes, elles sont aussi très statiques » (12). L’ensemble des planches de l’Imagerie artistique s’apparente-t-il dans son mode d’articulation des images aux traditionnelles feuilles d’Épinal ? Une part fonctionne sur le même principe et développe de petits récits, souvent des contes ou des légendes. La discontinuité dans l’enchaînement des images se rencontre dans ces histoires dont le récit suppose un long déroulement dans le temps et dont les images ne peuvent, en raison du support, représenter toutes les étapes. Un autre paramètre ayant trait à la mise en page, ou plus précisément à la mise en case, renforce le sentiment d’hiatus entre les images. Il y a lieu de parler de « vignettes », comme à l’égard des images des Albums Stahl, à partir du moment où chaque dessin est « enfermé » dans son propre espace décoratif. Beaucoup des titres de l’Imagerie artistique répondent à cet esthétisme.

Signée par Joseph Beuzon, L’idée de Corentin (s3-n1, 1886) présente trois rangées de trois images rectangulaires, chacune dotée d’une sorte de passe-partout. L’effet de fenêtre est renforcé par la diversité de leurs formes géométriques (losange, hexagone, polygone et rectangle à angles cassés ou arrondis) tandis qu’une symétrie partant de l’image centrale est créée dans la distribution des couleurs. Une autre logique, un second cheminement de l’œil est dès lors proposé en amont de celui, linéaire, de la narration proprement dite. L’esthétique l’emporte sur le récit a priori. Typiquement dans cette planche, l’habillage triplement individualisé de la case – par la forme, la couleur de fond et les motifs décoratifs – opère un cloisonnement visuel qui peut donner cette impression d’unités séparées dans leur signification. Comme dans les images des manuscrits médiévaux, cet effet de mise en case peut être lu comme la matérialisation d’un éloignement, et l’ambition décorative, par la répartition des figures dans des espaces différents, prendre une valeur de signification (13). Figures géométriques et éléments décoratifs produisent, dans la sensation visuelle de l’ensemble de la feuille, un effet d’exclusion. D’autant que la distribution des formes et des couleurs à partir de la case située au milieu de la feuille rappelle le procédé de l’enluminure à médaillon central où la « lecture thématique » ne s’opère pas, comme dans la « lecture narrative », de gauche à droite mais à gauche de, à droite de (14). D’autres planches donnent cette même impression bien qu’une similitude de forme ou de couleur vienne relier l’ensemble. Dans L’œuf à surprise (M. Radiguet, s3-n3, 1886), Les deux bossus (M. Radiguet, s3-n5) ou La boule de neige (Rip, s4-n12, 1887) seuls les motifs végétaux et floraux, placés autour de la case ou dans le blanc intericonique, varient et contribuent à autonomiser les vignettes. Dans L’œuf à surprise, Maurice Radiguet diminue l’effet d’isolement du cadre esthétisé en faisant participer la décoration au décor de l’histoire : les touffes de plantes et de fleurs qui habillent le cercle du dessin prennent racine dans le jardin que visite, en rêve, la petite Jeannette.

Dans ces mises en page, le texte se voit comme un élément nettement distinct du dessin, séparé de son espace, il semble autonome. Félix Lacaille choisit de l’intégrer comme un élément plastique de la vignette dans L’enfant et le chat (s4-n19). Réduit à un nom ou à une proposition nominale, l’écrit se mue en titres de tableaux pour préciser la méthode d’approche du félin – « En embuscade », « Préparatif du combat », « Escarmouche », « L’attaque », etc. Chaque élément, écrit et dessiné, est placé dans un espace indépendant (rectangle et cercle), les deux composantes de l’histoire étant néanmoins réunies dans un unique cadre. La frise ornementale et les motifs de papier peint de ce cadre changent à chacune des phases de l’action – le soin porté à la réalisation de cette « toile de fond » se lit d’ailleurs dans la mise en couleur spécifique contenue dans le dossier d’impression. Si la concision des légendes, et c’est la seule planche du fonds à en présenter de telles, et la découpe serrée du jeu animal engagent le déplacement du regard, le traitement individuel des tableaux demande donc un bref arrêt sur les images. Dynamisme et statisme cohabitent ici. L’élégance l’emporte en revanche dans d’autres planches comme dans Rivalités (A. Bogino, s5-n16, 1888) où les titres placés sur des banderoles, des affichettes et autres phylactères – au sens que prend le mot dans l’art chrétien médiéval – résument, comme les images, les paragraphes du texte. Le tout fait véritablement office de tableau, avec son encadrement et son cartel, et paraît une illustration de l’histoire écrite sous-jacente.

Que la planche soit plus ou moins séquentielle, la mise en page esthétisée altère donc en termes de dispositif visuel l’enchaînement des dessins qui manifestent avec force leur instabilité. Benoît Peeters parle en effet de la case de bande dessinée comme d’une « image “en déséquilibre”, écartelée entre celle qui la précède et celle qui la suit, mais non moins entre son désir d’autonomie et son inscription dans le récit » (15). Le déséquilibre est ainsi marqué dans les nombreuses planches Quantin où l’originalité de la mise en page ne vaut parfois que pour son aspect décoratif : aucun lien sémantique avec la diégèse dans L’invalide à la tête de bois (P. Steck, s12-n14, 1894) notamment, où l’alternance entre cases rondes et cases rectangulaires produit une construction globale harmonieuse. L’Imagerie d’Épinal et celle de Pont-à-Mousson (dont le Musée de la bande dessinée possède quelques planches) comptent elles aussi des feuilles où l’appréhension globale et immédiate prime sur la lecture linéaire. Une série de l’époque de Marcel Vagné, intitulée Nouvelles images artistiques aux armes de France, présente en ce sens d’élégantes compositions, avec des détails rehaussés de dorure. Une plus nette distance entre l’écrit et le dessin s’installe encore dans des titres où l’organisation de la planche, misant sur un « effet tableau », replace le texte dans sa propre continuité. Rencontrée dans les compositions thématiques de la presse comme de l’imagerie, la mise en page « de type patchwork », où les morceaux iconiques de différentes formes se superposent les uns aux autres, relègue le texte en un paragraphe au bas de la feuille.

Fig. 32 – R. de la Nézière, Le perroquet, Imagerie artistique, série 12, numéro 20, 1894. Coll. numérisée Cité Internationale de la bande dessinée d’Angoulême.

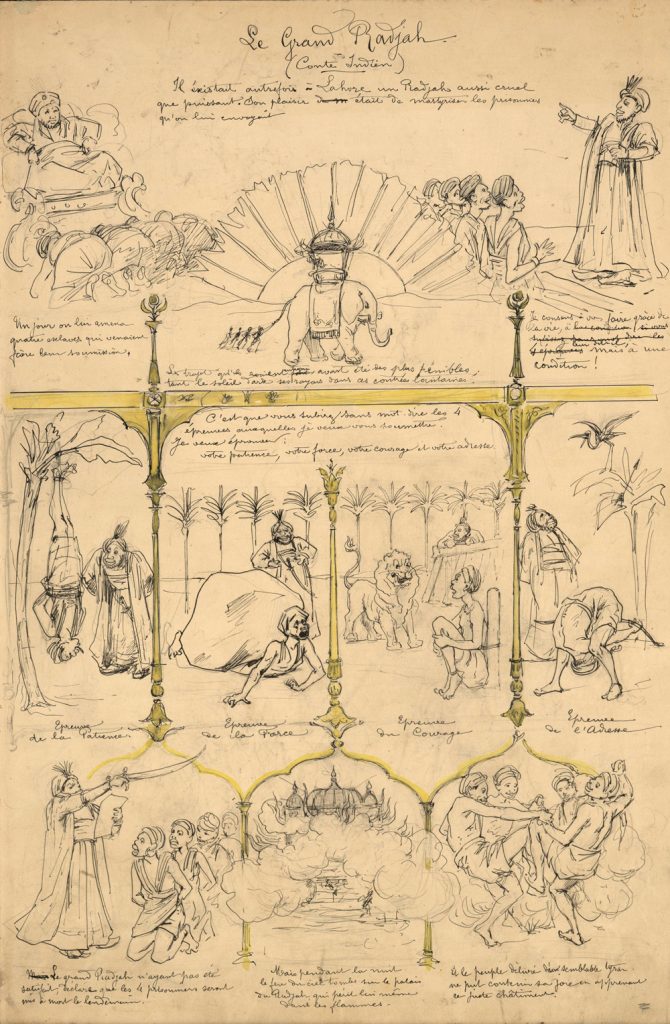

Réalisées par Raymond de la Nézière, les planches Le perroquet (fig. 32), La bonne pipe (s12-n9) ou Napoléon de neige (s12-n16) offrent au lecteur plusieurs modes de lecture : regarder l’assemblage d’images explicité ensuite par le parcours du texte, lire le texte et lui donner forme en observant les cases ou effectuer un va-et-vient entre l’écrit et les figures. Ce dispositif envisage donc les éléments textuel et graphique comme des unités indépendantes et disjointes : le texte apparaît dans sa forme traditionnelle de lignes continues déroulant un récit, tandis que les images, en formant une composition esthétiquement pensée, proclament leur pouvoir figuratif. Les notions de picturalité et de littérarité sont ainsi exhaussées dans ces feuilles qui tentent de les concilier autour d’une fiction commune. Elles sont une manière de raconter en images qui s’éloigne du dispositif propre à la bande dessinée. L’image y penche vers l’illustration, le rendu de l’atmosphère de l’histoire, même si en termes de place, de quantité, le dessin est nettement dominant. Cet agencement d’images gagne en fluidité et en séquentialité lorsque les légendes y sont scindées et placées à l’intérieur de la case. Dans Le peintre To-Kai (s9-n4, 1891), non seulement les images sont côte à côte, sans blanc transitionnel, mais un encadrement vient enserrer l’ensemble. Placé dans l’espace graphique, dans de petits cadres figurés en bambou, le texte fait partie intégrante du dessin. Coïncidant avec la fiction, cette disposition est donc unifiante et laisse le regard parcourir l’enchaînement des cases sans entrave. Immersive, la structure architecturale adoptée pour Le rajah (fig. 33) intervient elle aussi comme un élément manifestant avec force son principe à la fois unificateur et séparateur. Félix Lacaille construit la séquence sur le plan d’un bâtiment à coupole de style hispano-mauresque, centré autour d’un axe vertical, faisant correspondre l’armature décorative à l’exotisme du conte oriental. Comme les planches en patchwork, la composition monumentale se rencontre dans la presse, notamment dans La Caricature sous le crayon d’Alfred Rodiba lorsqu’il parodie, en un fourmillement de caricatures, les romans d’Émile Zola (13.05.1882 ou 31.03.1883). Bien avant cela, cette manière d’organiser les images s’emploie dans les enluminures médiévales, comme dans le frontispice du Livre de l’Ecclésiastique (Bible de Saint-Vaast, première moitié du XIe siècle), commenté par François Garnier (16). Les éléments construisant l’édifice y font office de véritables séparateurs puisqu’il s’agit là encore d’une image thématique et non pas narrative. Connue elle aussi depuis le XVe siècle, la technique dite de l’horizon continu – « qui consiste à donner la même ligne d’horizon, le même décor de paysage à toute une rangée de cases successives, malgré les césures effectuées par les lignes verticales » (17) – est utilisée par Félix Lacaille à l’étage central de la construction. L’effet est d’ailleurs plus appuyé dans le crayonné de la planche où une rangée d’une dizaine de palmiers souligne l’arrière-plan. La notion temporelle ou chronologique inhérente au procès narratif est dès lors mise à l’épreuve par la dimension spatiale : le tabulaire, l’organisation des unités iconiques sur l’espace de la feuille, prend le pas sur le linéaire du fait des deux espaces uniques, bâtiment à coupole et horizon permanent. Le principe de continuité de la narration est ostensiblement confronté au second principe qu’est l’évolution puisque du point de vue du deuxième plan et de la mise en page, la succession et la segmentation ne marquent plus l’avancée dans l’histoire.

Fig. 33 – F. Lacaille, Le rajah, planche originale et imprimée, Imagerie artistique, série 11, numéro 9, 1893. Coll. numérisée Cité Internationale de la bande dessinée d’Angoulême.

Finalement, par ce formalisme artistique, certaines planches Quantin confrontent les deux notions qui cohabitent dans l’histoire en images avec une inclination particulière pour la première : selon l’angle d’étude, on y verra statisme et dynamisme, tableau et récit, discontinuité et continuité, picturalité et littérarité. Une autre portion d’images s’attache cependant à donner plus fortement l’impression du mouvement et à renforcer la séquentialité. La mise en page vient encore aider les dessinateurs dans cet objectif, elle se rapproche de celle adoptée dans les autres supports de bande dessinée. La transparence du « gaufrier » est notamment mise à l’honneur dans des planches inspirées de la chronophotographie, à l’instar des séquences de presse (18). D’autres superposent plusieurs rangées d’images contiguës, ce qu’observe également Odile Frossard dans l’Imagerie Pellerin :

L’imagerie Pellerin, sans abandonner ses anciennes productions, s’engagea dans cette nouvelle forme d’illustration. Elle publia d’abord des histoires non plus en vignettes mais en bandes comme Le Pot-au-lait et Monsieur de la Pétaudière. (19)

Précision importante, elle note que le style de la mise en page est dûment précisé au registre du dépôt légal de l’Imagerie en 1884.

Fig. 34 – Monsieur de la Pétaudière, Imagerie Pellerin, n° 25, 1884. Coll. Cité Internationale de la bande dessinée d’Angoulême.

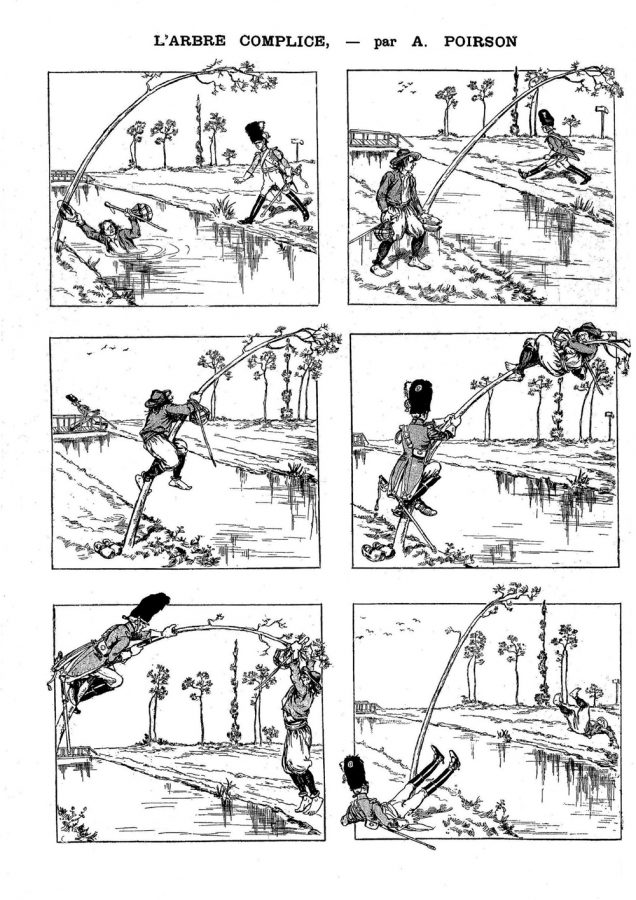

Des vignettes aux « bandes » (20) dessinées, l’évolution de la mise en page s’accompagne d’une diminution du développement narratif grâce à quoi les histoires gagnent en fluidité. Sous l’influence de la presse (humoristique et enfantine), les histoires en feuilles proposent à côté de récits (comme ceux de la série 16 dédiée aux contes de fées) de très courtes anecdotes comme en donnent les journaux, aux sources d’inspiration variées et contemporaines. Des titres tels L’abeille (R. Maury, s5-n14, 1888), Histoire d’un parapluie (s18-n13, 1902-1904), Ouverture de pêche (Godefroy, s11-n6, 1893) ou Médor et le pêcheur (s5-n18) offrent des gags simples et visuels qu’il est aisé de comprendre sans lire les textes, lesquels s’allègent notablement. À la même période, l’Imagerie Pellerin observe une division identique des histoires entre courts récits et séquences élémentaires. Pour redorer le blason d’une imagerie populaire en déclin au mitant du XIXe siècle, les deux éditeurs spinalien et parisien vont ainsi chercher dans les succès du journal d’autres formes permettant de diversifier une production quelque peu démodée. Pour des collectionneurs comme Duchartre et Saulnier, ce fait est le signe d’une rupture dans la compréhension du medium : si l’imperméabilité, l’attachement aux influences anciennes et la répugnance à changer de mode d’expression sont des caractéristiques de l’art populaire (21), l’adaptation à la mode du moment transforme l’artisanat en industrie.

2. De l’artisanat à l’industrie

Les conditions de production de ces feuilles d’images sont un élément déterminant, non seulement de leur facture mais de la position qu’elles occupent dans le paysage éditorial du dernier quart du XIXe siècle. Permettons-nous ici d’ouvrir une parenthèse sur l’aspect technique du dispositif.

Lorsqu’il rachète, en 1876, l’imprimerie de Jules Claye (1806-1886) où il travaille depuis trois ans (située 7 rue Saint Benoît à Paris), Albert Quantin agrandit le bâtiment aux numéros 5, 9 et 11 de la même rue. Il dote ses ateliers d’un matériel moderne (une machine à vapeur de 100 CV et deux chaudières de 50 CV) pour le fonctionnement des machines à imprimer, à composer ou à retirer. Aussi, ses « ateliers de reproduction, de taille-douce, gravure, dessin, montage et galvanoplastie lui avaient conféré une supériorité réelle sur ses concurrents dans le domaine du livre d’art et celui des ouvrages illustrés de luxe » (22). La description des locaux donne l’idée de l’ampleur des équipements : au n° 5 – dont une partie est louée aux bureaux de la revue Le Monde moderne – rez-de-chaussée et premier étage sont occupés par un magasin, des ateliers, quelques appartements pour les employés et des bureaux ; au n° 7, des ateliers de presses manuelles et une imprimerie typographique, avec presses mécaniques, sont installés au rez-de-chaussée tandis que le premier étage sert d’atelier de brochage, de correction et de magasin de caractères ; le n° 9 est occupé par des ateliers de machines et de presses au rez-de-chaussée, par le magasin de la librairie au premier étage, des ateliers de composition au deuxième, des ateliers de presses à bras au troisième et au quatrième, et un atelier de photogravure au cinquième ; enfin, le n° 11 est réservé à la librairie (23).

Le procédé précisément employé pour l’impression des feuilles de l’Imagerie artistique est celui, récent à l’époque, de la chromotypographie. Elle permet à l’imprimeur-éditeur de concilier qualité et bon marché, un avantage sans cesse mis en avant dans les réclames. La mécanisation offre en effet une facilité de reproduction des images qui entraîne une réduction des coûts sans perte de qualité (24). À l’unité, une feuille Quantin est vendue « un sou », c’est-à-dire cinq centimes. Elle reste, tout comme l’image Pellerin, l’imprimé le plus accessible aux enfants, les journaux les moins chers de l’époque se vendant dix centimes. La Maison Quantin propose également des achats en lots où les prix dégressifs – deux francs cinquante pour cent images, neuf francs pour la rame de cinq-cents feuilles et seize francs pour mille – font descendre le prix de l’image à presque un centime. Cependant, au vu du lectorat enfantin visé, l’achat à la pièce reste sans doute le plus fréquent car direct, sans la médiation d’un adulte. Vendues au même prix, les images du centre d’Épinal sont également confectionnées, à compter des années 1850, non plus par gravure sur bois mais par le biais de la lithographie qui entraîne, selon Duchartre et Saulnier, la « disparition de la véritable imagerie populaire » (25) – en 1845, la fabrique emploie de quatre-vingts à cent ouvriers et les tirages montent à des centaines de milliers d’exemplaires. Si l’entreprise adopte en effet des techniques modernes d’impression et doit construire une véritable usine en 1897 (au quai de Dogneville, locaux classés Monuments historiques en 1986, transformés aujourd’hui en Ecomusée), qui abrite jusqu’à cent-quatre-vingts ouvriers, dix presses verticales et une presse lithographique, elle met un point d’honneur à conserver une manière artisanale pour la mise en couleur. Mais pour ces amateurs d’estampes xylographiques, « Pellerin avait industrialisé l’image et tué l’artisan » (26). Dans sa célèbre étude, Walter Benjamin pointe également le procédé lithographique qui, parmi d’autres, dévalue l’« aura » de l’œuvre d’art et conduit à la perte de sa fonction rituelle au profit d’une exposition en série (27) – on songe à la disparition des images dites de « préservation » ou religieuses, censées apporter protection à leurs propriétaires et à ses biens. Le principe de la sérialité, appliqué par Quantin et Pellerin, participe lui aussi à l’éphémère de l’image : caractéristique de la production de masse, il favorise une fabrication continue d’images sans cesse renouvelées.

En outre, contrairement au centre spinalien, entreprise familiale transmise de génération en génération, la Maison Quantin évolue au gré d’associations capitalistes. Porté par la reprise économique et l’intense activité boursière des années 1879-1881, l’éditeur choisit en 1886 de transformer son entreprise en Société Anonyme, comme l’explique Jean-Yves Mollier (28). La Maison Quantin devient la « Compagnie générale d’Impression et d’Édition, S.A. » en association avec le négociant Henry May, directeur commercial. Actionnaire majoritaire, Quantin demeure le président de l’entreprise. Un peu avant, en 1882, quatre imprimeurs parisiens dont Albert Quantin (accompagné d’Émile Martinez, De Mourges et Claude Motteroz) signent ensemble un traité qui donne naissance à la « S.A. des Imprimeries réunies ». Dotée d’un capital de six millions de francs, elle se donne comme mission « l’exploitation de fonds de commerce d’imprimeries et de journaux ». En 1890, l’assemblée générale des actionnaires de la société décide le principe de fusion avec l’ancienne Maison Quantin et se donne pour raison sociale « Librairies-Imprimeries réunies (anc. Maisons Quantin, Motteroz, Morel, Martinet) S.A. ». Henry May démissionne en 1896 et fonde un an après la « Société française d’éditions d’art » qui reprend le catalogue Quantin ainsi que le fonds de la librairie Morel.

Profitant en bonne intelligence de la situation économique, Albert Quantin use donc des nouvelles réglementations sur les sociétés et comprend que l’arrivée de capitaux, même étrangers au secteur du livre, peut favoriser son entreprise. C’est ainsi que le Comptoir d’escompte, établissement de crédits fondé à la suite de la Deuxième République, est l’une des premières banques à participer au capital d’une maison d’édition. Elle investit en effet dans le capital des Imprimeries réunies tandis que la société anonyme d’Albert Quantin compte parmi ses principaux actionnaires Charles Guasco, administrateur du Comptoir d’escompte. À noter également qu’Henry May est le frère d’Ernest May, un membre éminent de l’établissement financier. Rien d’étonnant donc à voir Albert Quantin poussé par le souci commercial d’être rentable, de produire et vendre toujours plus et au meilleur coût. Pour faire la promotion de son Imagerie artistique, il place des réclames dans des journaux comme Le Rire, Le Matin, le Supplément littéraire du Figaro, ainsi que dans les revues qu’il fonde ou dont la société reprend la diffusion : Le Livre, La Revue des deux mondes, L’Art pour tous, La Gazette des Beaux-Arts. Les « revues bibliographiques » de titres aussi divers que La Joie de la maison, Le Tintamarre, Le Correspondant, Le Temps, La Revue diplomatique, L’Univers illustré, Le Journal des chambres de commerce, Bulletin de la papeterie, La Revue mondaine illustrée, Supplément à la science française, Le Saint Nicolas, Le Monde artiste, Le Petit Parisien, etc. font également une bonne place à la critique louangeuse de l’Encyclopédie enfantine, sans jamais oublier de mentionner l’Imagerie artistique, dans les termes choisis par l’éditeur. Ces vitrines de papier s’ouvrent stratégiquement à la fin de l’année, en novembre ou décembre, pour alimenter le lecteur en idées de cadeaux pour les fêtes ou d’achats pour les vacances.

Fig. 35 – Bibliographie de la France, Cercle de la Librairie, n° 5, 01.02.1896. Source : Töpfferiana

La rationalisation du fonds passe également par la réunion de chacune des séries en un « album d’images », présenté par la même occasion comme « un original et pittoresque objet d’étrennes à l’usage des petits enfants ». Ces albums sont imprimés sur du papier fort (contrairement aux images en feuilles, très fragiles), dotés d’un « cartonnage élégant et solide » illustré en couleur, d’une page de garde listant le titre des planches réunies et sont vendus trois francs cinquante. Les histoires sont également imprimées en noir et blanc pour des albums « à colorier », vendus au même prix. Dans les deux cas, les feuilles ne portent plus les références à l’éditeur, le nom de la collection, ni le numéro de la série – mentions inscrites, comme pour les images d’Épinal, en haut à droite et à gauche de la feuille. Mises en livres, les planches sont donc dégagées de l’appareillage paratextuel caractéristique de la feuille volante et aspirent à plus de pérennité :

Les images qui composent cet album sont les vingt premières publiées dans la collection de l’Imagerie artistique ; elles sont tirées avec un grand soin sur du papier fort. Nous avons voulu donner une forme plus durable et plus élégante à ces vingt pages humoristiques, qui ont obtenu le plus grand succès : notre vente atteint le chiffre de 2 millions de feuilles dans un mois. Ces images méritent d’être conservées (29).

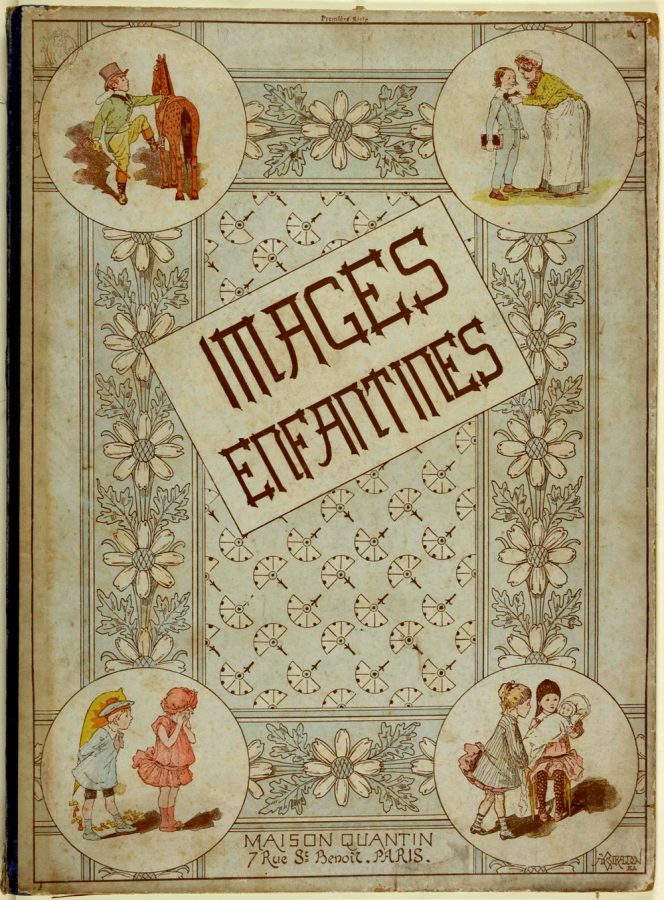

Fig. 36 – Album Images enfantines, Maison Quantin, série 1, 1886. Coll. Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine de Toulouse.

Elles entrent alors dans la variété parfaitement définie de la librairie, qui fait l’objet de catalogues spéciaux, « les livres d’étrennes ou de présent » (30), ici clairement destinés aux enfants contrairement aux albums précédemment évoqués, également objets à offrir. Préservées de leur fragilité, ces images vouées originellement à l’éphémère bénéficient de l’attention que porte la Maison Quantin, dans le prolongement des ambitions de la réputée Maison de Jules Claye, à la qualité formelle des ouvrages. John Grand-Carteret estime d’ailleurs que « dans le mouvement actuel de l’image, la maison Quantin tient la même place que les Hetzel autrefois » (31), spécialistes du beau livre d’étrennes.

Avec la Société Française d’éditions d’art, Henry May perpétue cet intérêt pour la distinction des ouvrages, les premiers plats des albums qu’il édite bénéficient notamment d’une typographie, de compositions florales, de lignes serpentines et de formes arabesques qui procèdent de l’Art Nouveau. L’un d’eux fait également office d’affiche de librairie (conservée au Musée national de l’Éducation de Rouen), il est spécialement réalisé par Arsène Herbinier (1869- ?), dessinateur et lithographe, élève d’Eugène Grasset (1845-1917), graveur, affichiste et décorateur tenu pour l’un des initiateurs de l’Art Nouveau – Herbinier réalise la même année, en 1898, l’affiche pour le Salon des Cent.

Après la faillite de la Société Française d’éditions d’art, le fonds de l’Imagerie Quantin est encore exploité par les Librairies-Imprimeries réunies (32). Louis Martinet, le fils du fondateur qui dirige seul l’entreprise à partir de 1908, édite à partir de cette date, et jusqu’aux années 1930 semble-t-il, ce qu’il convient d’appeler des recueils par comparaison avec les albums (33). La qualité est effectivement moindre, concernant non seulement la reliure (le dos de l’ouvrage est toilé) mais l’impression (découpe hasardeuse, couleurs de médiocre qualité et mal distribuées, papier fin) et la compilation (séries tronquées) (34). De nombreux recueils sont ainsi mis sur le marché, ils réunissent dix, vingt, quarante, cinquante, quatre-vingts ou cent planches et portent ces chiffres en intitulé suivis des mentions Histoires choisies, Contes choisis et/ou Images enfantines. Certains sont spécifiquement imprimés pour être distribués par les Grands Magasins qui révolutionnent le commerce à partir du Second Empire (fig. 37). Avec des diffuseurs comme Le Bon Marché (fondé en 1852), Le Grand Magasin du Louvre (1855) ou les Grands Magasins aux Galeries Lafayette (1893), les albums de l’Imagerie Quantin s’assurent une bonne exposition. La nouveauté de ces enseignes est, entre autres, d’autoriser une libre circulation du client parmi des marchandises exposées comme dans un musée (35) : après avoir feuilleté les journaux mis gratuitement à disposition de la clientèle, comment ne pas céder à l’attrait de ces albums richement colorés mais abordables, où se trouvent les mêmes séquences dessinées et se laisse entrevoir un savoureux imaginaire enfantin.

Fig. 37 – Recueil Les Contes Choisis : 20 Images enfantines, série 9, 1891, tampon au dos « Grands Magasins aux Galeries Lafayette ». Coll. Cité Internationale de la bande dessinée d’Angoulême.

La naïveté et l’enjouement typiques de l’enfance, dont l’histoire en images se fait le relais privilégié, sont utilisés en ces débuts de consommation de masse. Les stratégies publicitaires s’affinent et vont chercher dans la bande dessinée le moyen de rendre le produit sympathique, populaire, avenant. Des planches des Imageries Quantin et Pellerin se voient ainsi estampillées (dans les marges ou au verso) de marques et de noms divers tels Sagot-Lelarge, Grande Cordonnerie, Goulet-Turpin (alimentation), Idéal-Boule (teinture idéale), Gustave Ouvière (photographe), etc. Des feuilles de la Série aux Armes d’Épinal sont aussi directement réalisées à partir de commandes passées par des entreprises, comme Le Supplice de la roue par O’Galop (Marius Rossillon, 1867-1946) pour les pneus Michelin (n° 265, 1898) – l’éditeur pouvait faire double usage de ces feuilles en les plaçant également dans son imagerie (36). Ceci n’est pas sans rappeler les « images réclames » issues de la collaboration de Pellerin et de l’éditeur publiciste parisien Gaston Lucq (dit Glucq) à partir de 1880. Pour une collection de planches réunies sous le titre Série encyclopédique Glucq des leçons de choses illustrées, ils avaient choisi de remplacer les héros des légendes et des contes par des produits de consommation courante, comme le papier, le journal, une pièce de vingt francs, le sel, une bougie, la photographie, la vapeur, un crayon, etc. Créées à des fins pédagogiques comme pour répondre à la fascination exercée par l’industrialisation, ces histoires se voient également confier la promotion, plus ou moins discrète, de marques associées aux produits : les « Crayons Conté » dans L’Histoire d’un crayon ou le chocolat Trebucien dans Le Chocolat. La renommée de l’image Pellerin est encore plus directement mise au service des intérêts commerciaux dans des planches entièrement dédiées à l’histoire ou à l’actualité d’une marque, comme Le Rayon d’Épargne du Printemps où se lit l’inscription, au bas de la feuille, « Publicité spéciale par l’Image populaire ».

Portant la mention du diffuseur – par un tampon sur le premier ou le second plat de l’ouvrage – les albums de la Maison Quantin font de même office de vitrine promotionnelle pour ces commerces à la recherche des dernières nouveautés. Pour assurer la concurrence des albums pour enfants, et peut-être pour rappeler le format originel de publication des histoires en images, Louis Martinet offre une alternative moins coûteuse aux grands formats par la commercialisation de petits albums oblongs, avec des planches en demi-format. Les histoires sont donc adaptées à ces nouvelles dimensions (21 x 30 cm au lieu de 28 x 38 cm) et ramenées à deux bandes d’images. Il n’y a pas réellement de remontage puisque l’éditeur se contente de conserver la partie supérieure ou inférieure de la planche. Lorsque cela est réellement nécessaire à la compréhension, les légendes sont rapidement réécrites en gommant parfois un effet de sens initial. L’Imagerie d’Épinal et celle de Marcel Vagné à Jarville-Nancy éditent, elles aussi, des albums au format à l’italienne (37), mais la difficulté à dater ces ouvrages ne permet pas de déterminer qui est l’initiateur de cette nouvelle formule.

C’est qu’une rude concurrence sévit dans le monde de l’édition désormais inséré dans les logiques des marchés financiers qui font de la gestion un élément décisif. D’après le Bulletin de la Maison Quantin, l’Imagerie artistique rencontre un succès public tout comme les albums et livres illustrés de l’Encyclopédie enfantine : « Encouragés par le succès de cette première Imagerie artistique, nous n’avons pas hésité à créer de nouvelles séries d’images », « notre vente a atteint le chiffre de 2 millions de feuilles dans un mois » (38). Aussi Georges Pellerin (qui succède à son père, Charles Pellerin, mort en 1887) décide-t-il de lancer une collection pensée en fonction de sa rivale parisienne :

Quand il s’est agi de lutter avec l’imagerie nouvelle et artistique de Quantin, nous avons décidé de le faire en créant une imagerie de tous points supérieure que nous avons appelée « série supérieure aux armes d’Épinal » et que vous connaissez […]. Ce qui a d’ailleurs dégoûté le créateur (39).

Elle est commercialisée en 1889, trois ans après le lancement de l’Imagerie artistique, et porte le titre distinctif Série aux Armes d’Épinal ou Série supérieure aux Armes d’Épinal. Elle est dite « supérieure » parce que les feuilles sont d’un format plus grand que les images traditionnelles (32 x 42,5 cm), imprimées sur un papier de meilleure qualité et plus finement coloriées. Le terme « supérieure » équivaut finalement à celui d’« artistique » employé par Quantin. Cette collection se compose de quatre sous-séries : « Histoires et scènes humoristiques, contes moraux et merveilleux » (cinq-cents feuilles), « Grands Animaux sauvages » (vingt), « Fables de la Fontaine » (vingt-cinq) et « Gloires Nationales » (vingt-cinq). Les « histoires et scènes humoristiques » sont analogues aux feuilles de l’Imagerie artistique, elles marquent un tournant dans la production de la Maison Pellerin :

La série d’images supérieures dite série aux armes d’Épinal est un événement d’importance dans l’histoire de l’imagerie spinalienne. En effet, ce qui était composition exceptionnelle dans les images ordinaires devint le but d’une série de cinq cents planches qui a pour sous-titre Histoires et scènes humoristiques – Contes moraux et merveilleux (40).

Déjà sérieusement concurrencé par les histoires de la presse à bon marché, l’éditeur Pellerin avait commencé à moderniser sa production avec quelques images isolées, comme Monsieur de la Pétaudière cité plus haut et publié en 1884. Mais ce groupe d’images illustre précisément le besoin du centre d’Épinal de s’adapter aux goûts du lectorat de l’époque et de moderniser sa production en conséquence. D’après Georges Sadoul et Jean Adhémar, cette imagerie renouvelée ne rencontre pourtant pas son public. Le premier estime que les « modèles que créent après cette date [1878, mort de Charles Pinot] Épinal et Pont-à-Mousson sont d’une extrême vulgarité et ils n’auront guère de succès auprès de l’enfance », quand le second avance que « c’est l’imagerie désuète et moralisante de 1860-1875 qui a le plus de succès » (41). L’Imagerie Pellerin reste néanmoins la seule à connaître au XIXe siècle une diffusion sur l’ensemble du territoire mais également internationale – en Allemagne, aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Brésil, en Italie, en Espagne, et des images sont également traduites en russe, en arabe, en espéranto. L’Imagerie Quantin reste, quant à elle, de diffusion essentiellement parisienne – la collection est néanmoins traduite en néerlandais et distribuée en Belgique par Désiré Van Dantzig & Fils et par Em. Rossel. Antoine Sausverd évoque également des planches en allemand qui ont pu servir de support publicitaire pour les manufactures des biscuits Victoria, à Bruxelles et à Dordrecht (Pays-Bas) (42).

B. « populaire » comme catégorie éditoriale

La maison d’édition fondée par Albert Quantin se situe donc au cœur des bouleversements économiques qui touchent le secteur de l’imprimé au cours du XIXe siècle. De fait, l’éditeur se voit poussé par une logique de productivité et de concurrence accrue caractéristique de cet « âge du papier » (43). L’usage fait du langage de la bande dessinée, en plein essor dans la presse parisienne, participe de cette logique. Néanmoins, nous avons vu que ce n’est pas tant la vivacité narrative du langage, telle qu’elle s’illustre dans l’histoire muette des journaux humoristiques, que le versant esthétique attaché au medium graphique que cherche à exploiter l’Imagerie Quantin. De plus, l’aspect technique du dispositif de la feuille volante, désormais produite de manière industrielle, s’accorde mal avec l’un des sens que prend le mot populaire. À en lire les multiples études qui s’y intéressent, la notion de « populaire » paraît des plus floues et des plus ambiguës – dans son étude sur les littératures dessinées, Harry Morgan s’attache à montrer son imprécision, point par point (44). Au XIXe siècle pourtant, le mot correspond à un phénomène réel qui est celui de l’avènement de nouvelles formes et de nouveaux usages de l’imprimé. Nous l’avons déjà utilisé dans les deux précédents chapitres et plus largement dans celui consacré à la presse, où il se comprend aisément par recours à l’idée de public ou de consommation populaire : est populaire, l’objet qui revendique le peuple comme destinataire principal, mais non exclusif. En ce début de « culture de masse », toute littérature rendue accessible au lectorat émergent, déshérité ou peu cultivé (femme, enfant, ouvrier, artisan), est populaire et vient remplacer, après les différentes phases d’alphabétisation, la littérature orale :

Par « littérature populaire » on désigne alors essentiellement une littérature produite pour un vaste public (romans de grande diffusion, mélodrames) (45).

En même temps que se font moins précises les limites de ce que l’opposition lettrés / illettrés permettait de définir sous l’Ancien Régime comme « populaire », se manifeste au XIXe siècle une rapide et nette extension du partage social des pratiques de l’écrit : « Non seulement l’accès de couches de plus en plus “populaires” à l’imprimé est un phénomène patent, aisément vérifiable, mais il est, de plus, immédiatement désigné comme événement – attendu et redouté – par une grande variété de dispositifs ou de représentations qui entretiennent à son entour un discours incessant » (46). Dès lors, le « lire populaire » devient une problématique politique, sociale et éditoriale forte (47).

D’un côté, le mot désigne donc ce nouveau canal de l’édition. D’un autre côté, et par réaction, il renvoie à la branche folklorique, traditionnelle, rurale ou régionale des arts. À partir du Second Empire, l’image populaire traditionnelle, issue de l’artisanat, se voit devancée puis évincée par l’image populaire citadine, industrielle. Duchartre et Saulnier insistent particulièrement sur ce qu’ils perçoivent comme une dégénérescence de l’imagerie qui, selon eux, n’est plus à considérer comme populaire :

Les folkloristes ont parfois refusé à l’imagerie un caractère nettement populaire. À notre avis, c’est qu’ils ne connaissent bien que l’imagerie du Second Empire des Pellerin, Wentzel, Dembour et Gangel, qui, en effet, ont complètement fait dégénérer l’imagerie à cause de son succès même, en en faisant une véritable industrie, en appelant des dessinaillons et des graveurs « à l’instar de Paris », en employant parfois plus de cent ouvriers, des hommes-outils (48).

Cette référence aux « dessinaillons et [aux] graveurs “à l’instar de Paris” » suggère un autre sens communément attaché au mot populaire, ayant trait au succès, au plébiscite qu’une œuvre peut rencontrer. Si les imageries au milieu du XIXe siècle s’écartent du populaire folklorique, c’est en effet pour mieux se mettre en phase avec les goûts des acheteurs d’imprimés contemporains. Signalée par Duchartre et Saulnier, l’initiative des imagiers pour moderniser leur production se porte sur le recrutement des dessinateurs en vogue dans la presse, dont les caricatures, les portraits-charges, les gags en images sont particulièrement appréciés du nouveau lectorat. Des dessinateurs « populaires » sont employés pour séduire un public « populaire ». Nous avons parlé du populaire comme d’une notion regroupant les franges de la population ayant nouvellement accès à certains produits de l’édition. Elle concerne plus précisément deux catégories, aux limites perméables, associées dans cette notion de populaire : le peuple et l’enfant. Cette « idée-force qui traverse tout le XIXe siècle » se trouve sous la plume de Rodolphe Töpffer, dans les Réflexions à propos d’un programme, article en deux parties qui constitue « la première réflexion d’envergure sur l’imagerie » (49). Pour le maître de pensionnat, le peuple et l’enfant ont en partage la réceptivité aux images :

Les hommes du petit peuple, neufs aussi, ignorants, mais dont l’imagination a conservé sa vigueur, et l’esprit sa docilité, sont à ces divers égards accessibles comme l’enfance à de pareils impressions ; comme pour l’enfance, un spectacle a sur eux plus d’empire qu’un discours, une image qu’un prône […] (50).

Les albums comme les séquences de presse diffusent pour beaucoup un parfum d’enfance, de régression mais très peu sont clairement destinés aux enfants. L’Imagerie artistique leur est pour sa part spécifiquement adressée. Peut-on voir de ce fait des traits spécifiques à ces bandes dessinées pour la jeunesse ou n’y a-t-il pas phénomène de contamination, de dialogue avec les bandes dessinées popularisées (par la presse) du fait de ce rapprochement ?

1. Plaire et instruire

René Saulnier rappelle que « la vraie Image Populaire n’était pas faite pour les enfants » (51), en témoignent les sous-entendus scabreux ou les sujets qui frisent l’indécence. Au XIXe siècle, la technique lithographique puis l’essor du journal et la généralisation de l’instruction conduisent au passage de l’imagerie populaire à l’imagerie enfantine. Sous le Second Empire, peuple des villes et peuple des campagnes « commencent à dédaigner cette image qu’ils trouvent vraiment par trop puérile, et la laissent à l’enfant, qui va en devenir le seul acheteur » (52). Elle prend place dans la branche prometteuse de l’édition désormais entièrement consacrée aux jeunes lecteurs. En 1885, Albert Quantin fait son entrée dans ce secteur spécialisé avec une volonté affichée de modernisation :

Nous ne manquons pas en France d’ouvrages pour les enfants. Depuis l’imagerie jusqu’aux albums illustrés par les procédés de la lithographie, il semble que tout ait été créé et que le dernier venu ne puisse rien apporter de nouveau ni d’intéressant. Cependant, si l’on examine de près les publications destinées à distraire et à instruire les enfants, on peut constater d’une part l’aspect peu artistique des illustrations et d’autre part la faiblesse des récits.

Frappés comme tout le monde de ces imperfections et de ces défauts, nous avons voulu présenter au public une collection d’ouvrages faits dans le double but de plaire et d’instruire.

[…] Dans notre Encyclopédie enfantine, il ne s’agit pas de livres classiques ; nous nous sommes préoccupés de l’instruction et de l’éducation familiales (53).

À la suite de Louis Hachette et de Pierre-Jules Hetzel, il participe parmi d’autres (54) au renversement du monopole du marché de l’édition pour la jeunesse tenu par quatre ou cinq éditeurs provinciaux et catholiques, Alfred Mame en tête (55). Comme Hetzel (P.-J. Stahl), Mégard (Mme Dreamgs) ou Plon (L’oncle Eugène), Albert Quantin écrit lui-même des livres pour enfants, telle Histoire de Germaine publiée en 1885 dans l’Encyclopédie enfantine. Cette collection compte un nombre important « d’ouvrages de toute nature et à tous prix » – beaux livres illustrés, albums, alphabets – et se divise en « Bibliothèques suivant progressivement, de quatre à douze ans environ, le développement de l’éducation » : Bibliothèque maternelle, Bibliothèque enfantine et Bibliothèque de la famille. L’Imagerie artistique intègre cette Encyclopédie enfantine un an après sa création. Elle repose, comme le reste des ouvrages de la collection et la majorité des livres pour enfants, sur le principe de la pédagogie par l’image :

L’illustration, très abondante et variée, a été exécutée spécialement pour éclairer et mieux faire pénétrer les textes dans l’esprit des jeunes lecteurs (56).

Albert Quantin propose ainsi des bandes dessinées en feuilles puis en albums qui doivent servir l’acquisition d’un savoir encyclopédique en même temps que divertir. Comme les abécédaires (57), elles conjuguent le texte et l’image, aiguisant à la fois le raisonnement, l’imagination et fixant dans la mémoire des jeunes lecteurs des connaissances, des idées véhiculées à l’aide de stéréotypes. Au moment où sont épinglées dans les salles de classe de grandes cartes géographiques, une feuille comme Le rajah (fig. 30), par la monumentalisation de sa composition, permet de visualiser une représentation conventionnelle de l’Orient, et la qualité référentielle de l’image (au style graphique réaliste) offre l’illusion, comme dans la leçon de choses en images, de mettre l’enfant en présence du lieu ou de l’objet. L’ambition éducative de la collection s’affiche, d’ailleurs, dans l’image de couverture de l’un des recueils où est représentée une institutrice face à ses jeunes élèves, pointant de sa baguette les illustrations des planches montées en tableaux muraux.

Usant du credo de la littérature enfantine, « plaire et instruire », les éditions Quantin offrent des feuilles d’images qui sont aussi « à valeur morale » (58). Dans l’Imagerie artistique, un grand nombre de planches mettent en scène des défauts moraux dont les conséquences doivent être dissuasives. Les titres se chargent souvent de dénoncer le précepte enrobé dans la fiction ou le travers à corriger : Le menteur puni (s11-n8, 1893), Suites d’une mauvaise action (F. Lacaille, s9-n14, 1891), Henry le paresseux (L. Moulignié, s9-n9), Cupidité punie (J. Beuzon, s13-n19, 1895), Brutalité punie (H. Morin, s11-n13), Désobéissance (P. Carrey, s13-n10, 1895), etc. Ces feuilles s’inscrivent dans la veine de l’enfant terrible que contribue notamment à populariser l’Imagerie d’Épinal avec des titres comme Charles le petit désobéissant, Geneviève la capricieuse, Gustave le petit gourmand. À l’instar de ces planches, les historiettes les plus édifiantes de l’Imagerie artistique s’appuient sur le principe pédagogique fondé sur l’expérience enfantine dont les limites, ou le châtiment final, ont fonction d’avertissement. Ainsi du Premier cigare goûté par le petit Isidore (L. Malteste, s3-n6, 1886) qui, « se croyant un homme à douze ans », « fut malade pendant trois jours, mais redevint raisonnable ». Le schéma narratif est canonique : une première image d’exposition présente soit l’enfant et le défaut qu’il incarne – « M. Tom, gourmand comme il ne s’en voit point, passe et repasse depuis huit jours devant une boutique où de magnifiques oranges sont étalées » (La boule de neige, s4-n12) – soit une situation en attente d’une complication souvent prévisible – « Ludovic met pour la première fois son beau vêtement » (Rip, Les Mésaventures de Ludovic, s7-n2) –, puis vient la mise en acte du défaut ou la complication, avant que la dernière case ne donne à voir l’enfant punit par lui-même ou par un tiers. La promesse de s’améliorer vient souvent conclure l’histoire, appuyée par une image de l’enfant devenu raisonnable, en miroir par rapport à la première case : « Corentin comprit qu’il avait trouvé plus malin que lui, et, en considération de l’oreille droite, il prit la ferme résolution de rester tranquille en classe et de ne plus manquer de respect à maître Alain à l’avenir » (L’idée de Corentin, s3-n1). Tout au long de l’histoire, le narrateur ne cesse de proférer un « discours d’escorte évaluatif » (59) fondé sur les codes du savoir-vivre, selon une norme idéale globale dont les deux pôles, positif et négatif, sont ostensiblement soulignés – Robin ne reste pas longtemps « un charmant enfant », « bien gentil, bien sage » (J. Beuzon, Le jeu du repassage, s3-n4), quand Totor est d’emblée un « espiègle » jouant « un vilain tour » à un « pauvre aveugle », avant qu’un revirement ne lui rappelle « qu’une mauvaise action est toujours punie » (R. Lacker, Totor et l’aveugle, s7-n8). La morale, dans ce contexte, est à la fois évaluation des conduites socialisées, par le biais des légendes, et constat tiré de l’expérience. Quand l’enfant ne reconnaît pas lui-même le préjudice, une autorité se charge d’infliger la sanction finale. Elle est représentée par la famille, la mère le plus souvent, mais aussi par une personne extérieure au foyer – instituteur, médecin, gendarme, garde champêtre. Une manière de rappeler à l’enfant qu’aux membres du cercle familial s’ajoutent et se substitueront d’autres entités pour le maintenir dans le cadre de la loi ou du code moral. En contravention (J. Beuzon, s3-n8) montre ainsi comment trois collégiens en promenade sur leur vélocipède défient une interdiction publique, « défense de pénétrer dans cet enclos », se moquent du garde champêtre, abusent de l’alcool dans une auberge mais sont rattrapés et conduits chez M. le Maire avec le conseil « de respecter désormais l’autorité ».

Tels de grands enfants, les adultes ne sont pourtant pas à l’abri d’une mauvaise conduite, loin s’en faut. L’écart aux normes des pratiques sociales est le pivot de mésaventures qui mettent l’adulte et l’enfant sur le même plan. Avec Brutalité punie (s11-n13), Morin va jusqu’à faire de l’enfant, et de son esprit espiègle, le garant des bonnes mœurs. Léonard, « un gros usurier de la ville », se distingue par sa brutalité mais se trouve ridiculisé par un jeune mendiant ayant souffert de son penchant : il suspend un os à la ceinture de l’usurier, ce qui a pour effet d’ameuter rapidement des chiens affamés qui le font basculer dans un ruisseau. La morale est proverbiale : « À qui mal fait, mal arrive ». Tout en restant dans le même faisceau vertueux, cette histoire s’offre comme une parenthèse pour l’enfant qui défie l’adulte en mêlant farce et correction. Dans la première série, Caran d’Ache donne une histoire comme il peut en proposer au même moment dans la presse humoristique. Vieux habits (s1-n19, 1886) montre la manière astucieuse grâce à laquelle « deux hommes de mauvaise mine », ayant commis un vol, échappent à un duo de gendarmes : ils tirent sur leurs vieilles vestes dont les manches restent entre les mains des agents. Cette « fameuse affaire » trouve une suite plus correcte dans la planche suivante, Habits neufs (s1-n20) : les deux bandits, en fuite, atterrissent dans la salle à manger d’une famille bourgeoise après s’être introduits dans le conduit de la cheminée. Couverts de suie, ils effrayent tout le monde, profitent du repas et se servent dans les armoires des plus beaux habits. Ils sont arrêtés sur le pas de la porte par les deux gendarmes mais « ne peuvent user d’un moyen qui leur avait servi quand ils portaient de vieux habits faciles à déchirer » : « les deux bandits vont passer la nuit au poste, en attendant le jugement et la punition méritée ». Si la lecture successive des deux images ne laisse pas de doute quant à la continuité créée, rien dans le texte ne l’explicite réellement. Les deux protagonistes sont laconiquement désignés comme « deux bandits », idem des « deux gendarmes » que le dessin permet toutefois d’identifier comme étant ceux de l’histoire précédente, et l’astuce des voleurs est rappelée par un article indéfini, « un moyen ». Que l’enfant achète les feuilles à l’unité ou qu’il se procure l’album de la première série, il n’en tirera donc pas la même leçon. Ambiguïté de taille pour ces feuilles à valeur morale…

La brèche s’élargit dans les planches de l’Imagerie artistique où le méfait reste impuni. Une quantité non négligeable de titres mettent effectivement en scène des farces que les enfants destinent aux adultes, sans que celles-ci ne soient condamnées ou engagent une rédemption finale. Dans Le panier d’œufs (E. Zier, s3-n10), deux gamins font une farce au père Infolio, vieux bouquiniste, qui se répercute sur la marchande d’œufs et fait intervenir un gardien de la paix. Les deux coupables – le remboursement de trois douzaines d’œufs est en jeu – observent la scène en arrière-plan et la dernière image les donne à voir souriants et faisant un pied de nez : « Et les gamins riaient en trouvant leur farce bien réussie. Fi ! les sans-cœur et les mauvais sujets ! ». Édouard Zier condamne tout de même l’action des enfants par le texte, en évoquant « une farce qu’ils viennent d’imaginer dans leur méchanceté » ou en les qualifiant de « méchants gamins » (60). La dernière image leur est pourtant consacrée, qui les donne triomphants et défiant l’autorité, tandis que le père Infolio est injustement sommé de rembourser les œufs cassés. Dans d’autres cas – La farce du petit Alsacien (V. Poirson, s4-n16), C’était un chat (P. Tempestini, s11-n12), Une mauvaise farce (P. Steck, s14-n2), Il pleut des chats (R. de la Nézière, s14-n3) – la plaisanterie aux conséquences plus ou moins graves reste impunie et aucun jugement de valeur ne vient dans les légendes la désapprouver. Les dessinateurs semblent ainsi prendre plaisir à imaginer les enfants se jouer des adultes et des figures d’autorité sans aucune proscription. Les intentions édifiantes sont ainsi laissées en suspens dans la mesure où, comme le note Philippe Hamon, « le remords, c’est la désambiguïsation ultime du système de valeurs qui régit le personnage, c’est l’intrusion fracassante, à la fin d’un destin de personnage, de normes sociales, morales, qui triomphent à ce moment-là » (61). Faut-il voir dans ces quelques planches d’inspiration libre une résurgence de l’esprit de contre-culture, jouant sans cesse sur le couple norme / transgression, qui préside à la majorité des bandes dessinées au XIXe siècle ? Certains aspects des feuilletons de Christophe dans Le Petit Français illustré, comme d’autres séquences de ce journal, et plus nettement encore la contribution de Cham à l’Odyssée de Pataud dans le Magasin d’éducation et de récréation, introduisent cette liberté de ton qui tranche par rapport au reste des productions pour l’enfance, y compris les histoires issues de la veine de l’enfant terrible où la morale reste toujours sauve. Quelques feuilles de l’Imagerie artistique nous paraissent ainsi prendre, discrètement, le contre-pied du manuel scolaire, étalon de la littérature et de la presse enfantines de la seconde moitié du XIXe siècle. En cela, elles sont une forme de compensation, d’autant plus que la modicité de l’image volante lui permet d’être acquise par l’enfant en dehors du contrôle de l’adulte, comme le rappelle habilement l’image de la série Glucq, Ce qu’on fait avec un sou. Les mentions publicitaires – « jolie collection d’images humoristiques et enfantines tout à la fois » et « dessins […] comiques ou fantastiques, mais toujours à la portée des enfants » – suggèrent combien la combinaison comique / littérature de jeunesse ne va pas de soi et inspire la méfiance (62). La Revue bibliographique universelle, Polybiblion, émet en ce sens des réserves sur l’Imagerie artistique ; elle étend le laxisme à la série consacrée aux « Fables de la Fontaine » :

[…] l’un, sous le titre d’Images artistiques, est la reproduction de vingt fables de La Fontaine : les allégories sont spirituelles, les dessins vraiment « artistiques » mais tout n’est pas dans la note qui convient à l’enfance (témoin : la Cigale et la Fourmi, les Deux Pigeons et les Deux Coqs), et il y perce même une certaine tendance démocratique (voir le Loup et l’Agneau et le Chêne et le Roseau) ; l’autre, intitulé Images enfantines, offre une série de scènes pleines d’humour, telles que : Navigation forcée, le Mandarin gourmand, les Oies de Petit Jean, les Allumettes, Un projet téméraire, Médor et le pêcheur, mais la leçon de morale est trop absente (63).

Visenot, l’auteur de ce compte rendu, conclut : « Amuser, oui, le but a été atteint ; instruire, c’est autre chose ». À propos des petits albums de l’Encyclopédie enfantine, il souhaiterait « pour l’enfance des enseignements plus fortifiants » et va jusqu’à signaler « en particulier dans Gribouille un passage fort peu convenable », avec indication des pages concernées. L’empreinte de l’instruction, dans les titres mentionnés de la série 5, est pourtant présente mais se fait discrète, la punition des mauvaises actions se limitant à la dernière case où elle apparaît comme un lieu commun, un topos de circonstance devenu banal, ayant perdu de sa force de persuasion. Le commentaire du narrateur aspire également à une certaine neutralité, comme dans Le Mandarin gourmand (Godefroy, s5-n3) où l’appétit du personnage et le vol des œufs ne sont pas ouvertement condamnés. Dans Pierrot dîne en ville (Rose Maury, s5-n2), où le jeune Arlequin joue un tour à Pierrot, un ami de ses parents, en reculant sa chaise avant qu’il ne s’assoie, la correction n’est pas même dessinée et réduite à une proposition finale : « Pierrot en voulant s’asseoir fait une culbute qui renverse la table, brise pot à fleurs et terrine et effeuille le bouquet. M. et Mme Arlequin accourent relever Pierrot, et vont infliger au petit espiègle une punition méritée ». Des planches de l’Imagerie artistique font ainsi montre d’un certain détachement ou d’une indécision quant à leur valeur morale, le divertissement y apparaît le seul moteur au détriment de l’éducation ou du civisme. Cette tendance de l’histoire en images est confirmée au début du XXe siècle par les « illustrés » d’Arthème Fayard et plus encore par ceux des frères Offenstadt avec les fameux Pieds Nickelés de la revue L’Épatant.

Pourtant, cette collection, comme l’Encyclopédie enfantine, est « honorée de souscriptions du Ministère de l’Instruction publique et de la Ville de Paris ». Cette distinction, affichée dans les réclames, les catalogues ou les bulletins de la maison, indique que les titres de la collection ne sont pas uniquement conçus pour être des livres et des feuilles d’étrennes mais alimentent également le marché de l’édition scolaire ou du livre de prix. Certains albums compilant des feuilles de l’Imagerie artistique arborent une reliure caractéristique des livres-récompense : un cartonnage rouge avec titre en lettres dorées, agrémenté de motifs végétaux (64). Garantie d’un succès commercial et éditorial, cette approbation émane de la troisième sous-commission permanente constituée pour guider le programme de la Commission de la décoration des écoles et de l’imagerie scolaire. Elle naît le 27 mai 1880 sur proposition de Ferdinand Buisson, directeur de l’enseignement primaire et bras droit de Jules Ferry, avec l’objectif « d’introduire dans notre enseignement à tous ses degrés le fécond enseignement du beau » (65). Elle s’inscrit dans le mouvement qui souhaite voir l’éveil au sentiment de l’art intégrer les programmes éducatifs, à partir du discours du Ministre de l’Instruction publique, Victor Duruy, qui annonce en 1869 : « J’emploierai des dessinateurs pour remettre dans la bonne voie l’imagerie populaire » (66). La troisième sous-commission consacrée à l’imagerie scolaire est ainsi composée « des membres de l’Instruction publique, des inspecteurs généraux, le vice-recteur de l’Académie de Paris, des professeurs de lycée et d’Université, des architectes, des artistes comme le sculpteur Delaplanche et le peintre Geoffroy, le publiciste Henry Havard et enfin Champfleury » :

Elle a pour fonction de choisir les types d’imagerie scolaire parmi la production existante et de guider les éditeurs pour la publication de nouvelles images. Elle les invite à recourir aux meilleurs artistes, en dépit des coûts élevés, car « aucun artiste n’a trop de talent pour servir de maître à l’enfance » (67).

Lorsqu’il recrute « des artistes de talent » (68), comme il se plaît à le répéter, Albert Quantin ne fait donc que répondre à cet appel gouvernemental. Parmi la centaine de dessinateurs participant à l’Imagerie artistique (69), et beaucoup contribuent également à l’Encyclopédie enfantine, rares sont ceux qui n’ont pas suivi une formation à l’École des Beaux-Arts de Paris. Certains sont peintres et exposent aux Salons des Artistes Français, des Incohérents et, plus tard, aux Salons des Humoristes. Ainsi de l’anglais Boyd Alexander Stuart, d’Eugène Chaperon (peintre militaire), de Gaston Gélibert (peintre animalier), de Paul Guignebault (peintre d’histoire), d’Adolphe Gumery (peintre de genre), de Victor Nehlig, de Paul Steck, d’Hermann Vogel, etc. Une autre portion de dessinateurs est recrutée sur la base du succès obtenu dans les journaux : Benjamin Rabier, Caran d’Ache, Christophe, Eugène Le Mouël, Théophile-Alexandre Steinlen, Job, Albert Robida, O’Galop, Henri de Sta, etc. À signaler également, la présence d’une femme, Rose Maury, aquafortiste et dessinatrice pour la presse humoristique. Le lancement de la collection parie sur la popularité de ces dessinateurs : Steinlen et Caran d’Ache réalisent les premières feuilles commercialisées. Les « meilleurs artistes » auxquels l’éditeur demande « des dessins d’un genre tout nouveau » (70) participent dès lors à l’entrée de l’image populaire dans l’ère du graphisme moderne, la caricature étant un domaine qui intéresse vivement Albert Quantin (71). Contrairement aux images de type archaïque où règne l’anonymat, les planches de l’Imagerie artistique affichent fièrement les signatures des dessinateurs. La tradition stylistique « populaire » attachée à l’imagerie, qui s’exprime dans la rudesse du graphisme, les tailles frustes des bois ou le style « primitif », cède le pas à une certaine rigueur académique et aux manières « populaires » dans le sens où elles se répandent dans les journaux à la faveur de la caricature. À la forme d’impersonnalité dans le dessin des images traditionnelles succède la singularité de quelques styles graphiques, signatures d’auteurs immédiatement identifiables (72).

Le renouvellement de l’imagerie qu’Albert Quantin dit opérer avec cette collection s’affiche ainsi dans son titre, qui voit le « populaire » jugé désuet ou grossier remplacé par l’« artistique » à valeur éducative. Cette attention portée à la qualité formelle n’est pas cantonnée aux productions pour l’enfance, elle dérive plutôt d’un vaste projet de vulgarisation. À côté des ouvrages de luxe, le catalogue de l’éditeur propose en effet des collections abordables qui mettent à la portée de tous des connaissances jusqu’alors réservées à une élite. Elles prennent les noms de Bibliothèque d’histoire illustrée, Bibliothèque des sciences et de l’industrie ou Bibliothèque de l’Enseignement des beaux-arts. Cette dernière voit le jour sous l’éphémère ministère des Arts créé par Antonin Proust en 1881, et rassemble des manuels comprenant de cent à deux-cents gravures, vendus trois francs cinquante :

Elle comporte d’abord des volumes traitant des principes de l’art dans ses formules générales, de ses grandes règles qui s’adaptent à toutes les écoles, dans tous les pays et dans tous les temps. Son cadre s’élargit en se spécialisant et comprend toutes les divisions de l’art et ses applications. Les arts industriels y seront largement représentés. Un même esprit de méthode et de clarté a permis d’atteindre partout le même but : instruire en intéressant (73).

Se retrouve, à l’adresse du peuple, le précepte d’Horace de l’utile dulci. Si Albert Quantin est poussé par une logique capitaliste de conquête du marché, il n’en nourrit donc pas moins des intérêts d’ordre culturel, esthétique et moral. Il appartient à une nouvelle lignée d’éditeurs ayant gagné, grâce à la spécialisation du secteur et l’essor du livre d’art, une certaine légitimité. Auparavant méprisés et souvent taxés de commerçants, les éditeurs voient leur statut socioculturel évoluer, ils se rapprochent des écrivains, peuvent entretenir des liens étroits avec les milieux littéraires et devenir des amateurs éclairés, des mécènes des arts et des lettres (74). Fin observateur de son époque, Quantin dessine une politique éditoriale qui lui permet d’atteindre les deux polarités du marché, tiraillé entre une production restreinte, celle du livre d’art, et la grande diffusion de l’édition populaire. L’emploi des dessinateurs de la presse, pour l’Imagerie artistique, est une opportunité de créer une passerelle entre ces deux programmes et de concilier ambition commerciale et souci pédagogique. D’une part, il répond à la requête officielle et met à la portée des enfants et des professeurs des planches aux compositions artistiques et aux graphismes contemporains. D’autre part, la popularité des contributeurs et leur pratique de la bande dessinée particulièrement appréciée en cette période permettent de rabattre un lectorat plus vaste, amateur de presse humoristique ou plus globalement de caricature. La relative souplesse dont ils font montre dans le traitement des sujets participe de cette ouverture de l’imagerie pour la jeunesse à différentes classes d’âge.

À côté de ces images dont la facture remplace « les vieux sujets grossièrement enluminés qui ont fait la joie de nos pères » (Supplément littéraire du Figaro, 19.12.1891 ; écho au discours du 12 mai 1880 appelant à « substituer aux grossières enluminures […] une ou plusieurs séries de récompenses consistant en bonnes gravures » (75)), d’autres répondent à l’idée qu’« en première ligne, l’imagerie populaire doit être patriotique » (76). Cet emploi traditionnel de la feuille volante est limité aux séries 2, 12 et 21 qui mettent respectivement en images les grands moments de l’armée française (de la bataille de Jemmapes en 1792 à la guerre de 1870), l’époque de Napoléon et la Première Guerre Mondiale. Est ainsi faite la promotion des valeurs de la Troisième République, axées sur le renforcement du sentiment patriotique et la construction d’une identité nationale fortement ancrée. Après la défaite de 1870, ces questions sont au cœur de l’enseignement scolaire. Sont en jeu l’éveil d’un esprit de revanche et la préparation militaire des jeunes enfants, qu’illustrent des titres comme La tache noire (F. Bouisset, s1-n10, deux écoliers font la promesse de reconquérir l’Alsace et la Lorraine) et Le condamné à mort (Job, s4-n9, lors d’un bataillon scolaire (77), Popaul est traduit devant le conseil de guerre qui décide de sa condamnation pour avoir crié « Prussien ») (78). L’Imagerie Quantin participe avec ces planches au renforcement de la cohésion nationale et à la propagation de l’idée-force qui pénètre l’école : les devoirs envers la patrie. Le dispositif de l’image populaire, récupéré par les institutions, amène la bande dessinée à ce retournement. Loin de la caricature, des charges satiriques ou des opinions à contre-courant qu’elle portait à ses origines, elle est mise au service de la pensée officielle. Non plus seulement dans les rouages d’une culture médiatique et industrielle, elle se fait le relais complaisant de l’idéologie républicaine. C’est bien la dimension partisane attachée à l’image populaire que retient la presse lors de pastiches. Le conte et la planche de soldats sont notamment utilisés dans Le Rire et Le Charivari pour commenter la situation militaire et politique. L’histoire du petit chaperon rouge sert d’allégorie à Lafosse pour représenter les vaines attaques des royalistes envers la République (L’Imagerie politique, Le Charivari, 18.05.1872) quand la feuille représentant la Population désArmée française, numérotée 332 et attribuée à la Nouvelle Imagerie d’Épinal, tourne en ridicule la Conférence internationale de la paix et son projet de désarmement (Henri Avelot, Le Rire, 20.05.1899). Citons également le célèbre supplément en couleur du Figaro (30.03.1889) qui présente, en association avec Glucq et Pellerin, les quatre candidats aux élections législatives du 22 septembre 1889 – Républicains, Monarchistes, Bonapartistes et Boulangistes. Une histoire en images, Le Bulletin de Vote du père François, y dénonce les fausses promesses de la République et en appelle à une « Monarchie moderne ». Glucq s’y donne, dans les marges, comme un pourvoyeur de « publicité industrielle & propagande politique par l’image populaire », et l’éditorial du journal de rappeler combien l’image populaire « est devenue un instrument de propagande, si puissant entre les mains des partis ». C’est dans Le Figaro, précisément, que Caran d’Ache oriente la bande dessinée vers le commentaire personnel de l’actualité, politique ou diplomatique notamment. Apparaît alors combien la feuille volante se doit de véhiculer un système de pensée collectif, préalablement dicté, si elle veut obtenir l’agrément des institutions et espérer reconquérir un public désintéressé. De l’économie du marché découle cette espèce de conformisme, éthique et civique, auquel les dessinateurs habitués à la liberté offerte par le journal doivent se plier (79). Ils le font avec plus ou moins de rigueur, nous l’avons vu, et le passage des histoires d’un support à l’autre en donne des exemples supplémentaires.

2. La circulation des images

Depuis toujours les imagiers ont puisé dans différents domaines leur source d’inspiration :

On peut affirmer, après toutes les recherches qui ont été faites dans ce domaine, tant en France qu’à l’étranger, que le graveur populaire s’est presque toujours inspiré, ou qu’il a nettement copié un modèle emprunté à un art qu’il jugeait plus raffiné, plus savant que le sien. Les images inventées de toute pièce par leur auteur semblent être d’une extrême rareté (80).

Ces copies pouvaient ainsi faire œuvre de vulgarisation, l’adaptation mettant à la portée du plus grand nombre les sujets tirés du grand art. Aucune vocation de la sorte dans les transferts qui concernent l’imagerie des dernières décennies du XIXe siècle. Les images passent d’un support populaire à un autre, d’une sphère culturelle à une autre, avec comme objectif premier celui de la rentabilité par économie de frais ou par la garantie d’un succès éprouvé.