Töpfferiana publie un article de Breixo Harguindey, précédemment publié en espagnol dans la revue numérique CuCo, Cuadernos de cómic, n° 1 septembre 2013. L’auteur remercie Henrique Harguindey et Mathias Enard pour leur aide à la traduction.

Dans son Essai de Physiognomonie — considéré généralement comme premier texte (1845) sur la théorie de la bande dessinée — le dessinateur suisse Rodolphe Töpffer résume l’histoire de Monsieur Crépin en racontant d’une façon détaillée la naissance de son protagoniste :

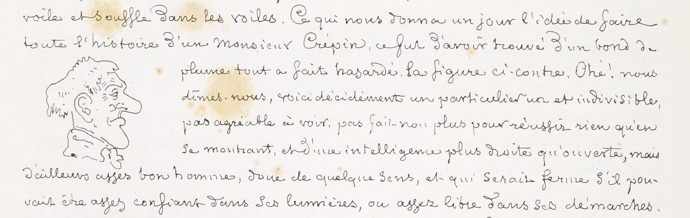

« Ce qui nous donna un jour l’idée de faire toute l’histoire d’un monsieur Crépin, ce fut d’avoir trouvé d’un bout de plume tout à fait hasardé la figure ci-contre. Ohé ! nous dîmes — nous, voici décidément un particulier un et indivisible, pas agréable à voir, pas fait non plus pour réussir rien qu’en se montrant, et d’une intelligence plus droite qu’ouverte, mais d’ailleurs assez bon homme, doué de quelque sens, et qui serait ferme s’il pouvait être assez confiant dans ses lumières, ou assez libre dans ses démarches. Du reste, père de famille assurément, et je parie que sa femme le contrarie… Nous essayâmes, et effectivement sa femme le contrariait dans l’éducation de ses onze enfants ; s’éprenant tour à tour de tous les sots instituteurs, de toutes les folles méthodes, de tous les phrénologues de passage. De là toute une épopée issue bien moins d’une idée préconçue que de ce type trouve par hasard (1). »

Rodolphe Töpffer, Caricature de Monsieur Crépin, Essai de physiognomonie , autographié chez Schmidt, Genève, 1845, p. 14. Source : Gallica.bnf.fr.

C’est ainsi que commencent les aventures de Monsieur Crépin, dictées par les traits de son visage, en cohérence avec la position de Töpffer comme ferme partisan de la théorie physiognomonique. La physiognomonie et la phrénologie — dont la prétention commune était de déterminer le caractère d’une personne à partir de ses caractéristiques corporelles — rivalisaient à l’époque pour obtenir la reconnaissance sociale en tant que prédécesseur des tests psychologiques actuels.

Pour le neuroanatomiste Franz Joseph Gall, créateur de la phrénologie en 1810, la clé interprétative du caractère était la forme du crâne d’un individu. Les différentes protubérances présentées par celui-ci manifestaient, à son avis, la pression régionale d’organes internes liés à des fonctions telles que le talent architectonique, la bienveillance ou l’esprit métaphysique.

De son côté, la physiognomonie proposait d’évaluer le caractère d’une personne à partir des caractéristiques du visage. Enracinée dans une large tradition historique, ses origines remontent au moins à la Grèce ancienne et s’apparentent à la métoposcopie, l’art quasi astrologique de déceler l’avenir sur les lignes faciales. Bien qu’Aristote l’ait déjà classée dans sa Physiognomonica, ce serait le théologien Johann Caspar Lavater qui établirait sa version moderne dans Physiognomische Fragmente de 1775 (2).

Physiognomonie et phrénologie ont été toutes deux énormément populaires pendant le XIXe siècle, au point de constituer un chapitre non négligeable d’une de ses œuvres philosophiques les plus importantes, la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel. Le philosophe idéaliste rendit célèbre sa critique à la phrénologie dans la sentence « L’Esprit est un os » et reprocha à la physiognomonie l’établissement d’un lien absurde entre essence et apparence.

En dépit de ses détracteurs, la physiognomonie a joui d’une remarquable influence dans la littérature sociale et réaliste d’écrivains tels Dickens ou Balzac mais surtout dans le domaine de la caricature et du dessin grâce à des maîtres comme Grandville. Pourtant, la phrénologie était la cible de railleries permanentes lancées par des dessinateurs dont Rowlandson et Cruikshank.

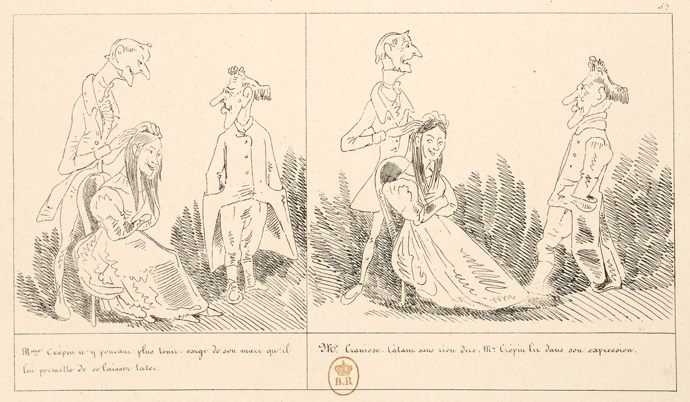

Dans Monsieur Crépin, Töpffer concourt à cette moquerie collective avec la cinglante caricature du docteur Craniose, un phrénologue réputé qui visite le foyer de la famille protagoniste. Au désespoir de son mari, l’éloquence du docteur sur les gonflements de la tête éblouit Madame Crépin qui « raffole de la phrénologie et meurt d’envie d’être tâtée », tout comme, quelques vignettes auparavant, la cuisinière, chez qui Craniose avait reconnu la bosse des bonnes sauces. Après une exhibition de sa collection de têtes, le docteur, thaumaturge de salon, révèle son programme aux hôtes :

« un grand projet de Société modèle qu’il se propose de soumettre à l’approbation du gouvernement. Cette société sera fondée sur les bosses. À la religion, à la morale, et aux lois, Craniose substitue le Grand Tâteur. Le Grand Tâteur tâte tous les citoyens qui ont atteint l’âge de quinze ans et les répartit selon leurs bosses. »

« Mr. Craniose tâtant sans rien dire, Mr. Crépin lit dans son expression ».

Rodolphe Töpffer, Monsieur Crépin, 1837 (p. 54 extraite de la version piraté édité par Aubert en 1839). Source : Gallica.bnf.fr

Ensuite, Craniose tâte en effet Madame Crépin (illustration ci-dessus), le sceptique Monsieur Crépin et même certains de leurs turbulents enfants qui trouvent aux têtes une utilité nouvelle : le jeu de quilles. Malgré sa ferveur dramatique, le destin réservait à Craniose une mort dans la misère après la banalisation et la disgrâce de la phrénologie. Dans son testament, il lègue sa théorie au monde et son crâne à la science, mais « nul ne réclamant la succession, Craniose est porté à terre, et, avec lui, ses trente-six crânes de gredins ».

L’avertissement de Töpffer, en clé satirique, à propos du potentiel totalitaire de la phrénologie appliquée au classement de la population — reproche qu’il étendait a la physiognomonie — ne cache pourtant pas son concours au grand projet de stratification moderne, sujet central de Monsieur Crépin : le système éducatif.

Quatorze ans avant et grâce à la dot de son mariage avec Anne-Françoise Moulinié, l’instituteur suisse avait ouvert à Genève un pensionnat de garçons auquel il allait consacrer professionnellement le reste de sa vie. Les pensionnats offraient un type d’éducation très précis qui s’opposait au système aristocratique des tuteurs privés et à l’éducation publique universelle. À la différence de l’éducation de masse, ceux-ci étaient des établissements privés pour les adolescents de la haute bourgeoisie. De même, tandis que le tuteur assistait à domicile, ces collèges étaient des internats éloignant les élèves pendant de longues périodes de leur cercle familial et même de leur propre pays (3).

Par conséquent les trente ou quarante jeunes gens du pensionnat Töpffer — principalement des Anglais, des Russes et d’autres jeunes gens venant de France, d’Italie ou d’Amérique (4) — allaient s’intégrer dans un foyer nouveau avec Anne-Françoise et leurs quatre enfants, accompagnés par un professeur assistant ou un domestique tel le majordome David : « Nos pensionnats ne sont pas des lycées ; on vit en famille » déclarait le genevois dans une lettre (5).

Cette clôture — qui allait ensuite s’étendre à tous les établissements d’enseignement — participe ainsi du processus général que Michel Foucault nomma « le grand enfermement » (6) par lequel la société moderne allait cloîtrer tous ses non-citoyens (prisonniers, fous, prostituées, mineurs…) dans des institutions diverses (prisons, asiles, bordels, écoles…) depuis le XVIIIe siècle. De la sorte, les établissements scolaires ont configuré l’un de futurs publics de la bande dessinée — l’enfance — en tant que secteur social nettement différencié du monde adulte, et divisé par genres, suscitant le jaillissement de ses propres moyens internes de distinction culturelle.

Évidemment ce sombre profil du projet scolaire, si proche des phalanstères, se voyait compensé par un récit utopique de régénération sociale au moyen de l’éducation. Et, à cet égard, l’influence pédagogique décisive de Jean-Jacques Rousseau transpire tout au long de l’œuvre du caricaturiste. Töpffer poursuit la foi romantique de son compatriote philosophe dans la défense de l’enfant en tant que puissance spontanée de la nature, associé à la créativité pure, rustique, des cultures primitives : dans leurs « informes représentations d’objets naturels […] les sauvages, comme artistes, sont assez volontiers de la force de nos gamins des rues et de nos tambours de régiment (7) ».

Mais il faut bien l’orienter, cette puissance, et c’est pour cela qu’au début de son Essai Töpffer s’aligne directement avec l’intention moralisatrice de son prédécesseur britannique William Hogarth « sur l’enfance et le peuple, c’est-à-dire, sur les deux classes de personnes qu’il est le plus aisé de pervertir (8) ». Ainsi, dans le cadre disciplinaire de la salle de classe, le dessinateur mit à jour — d’après ses tenants — « les premières bandes dessinées » et, en outre, il le fit en plein exercice de surveillance scolaire au moment où les élèves, à qui elles étaient originalement adressées, s’occupaient de leurs travaux formatifs (9).

L’instruction des onze fils de Monsieur Crépin nous renseigne sur le critère pédagogique de Töpffer, qui n’a été divulgué par celui-ci que sous la forme d’une invitation générique au sens commun. Initialement, face à la sauvagerie indomptable de leur progéniture, monsieur et madame Crépin penchent en faveur des tuteurs privés et demandent à un de ceux-ci, pour commencer, d’enseigner aux rejetons les bonnes manières. L’instructeur Fadet — nom bien expressif — abandonne les fractions des Mathématiques pour rendre les enfants maîtres dans l’art de la discrétion maniérée ou « l’urbanité française » au moyen de formules du genre : « Comment, à un homme qui vous insulte on se borne à présenter avec calme sa carte d’adresse » ou « Comment, dans une société légère et spirituelle, on se pose pour causer spectacles, casinos et en général les superfluités à la mode ».

Le résultat ne se fait pas attendre et les enfants deviennent une sorte d’automates de la politesse galante, synchronisés à l’unisson dans chacun de leurs mouvements affectés, adhérant de façon impersonnelle à leur fonction sociale comme des pièces d’une division militaire (10). La standardisation de cette théâtralité gestuelle vide s’oppose dans la théorie physiognomonique de Töpffer — et probablement dans sa pratique éducative — à un processus d’individuation, de production d’individus différents entre eux, en accord avec le contrat politique bourgeois : « les nouvelles bases sur lequel est fondé l’ordre social dans les pays libres ont eu pour effet de faire disparaître partout les castes, les corporations, les classes privilégiées, pour mettre en relief les inégalités individuelles qu’elles tendaient à affaiblir (11) ».

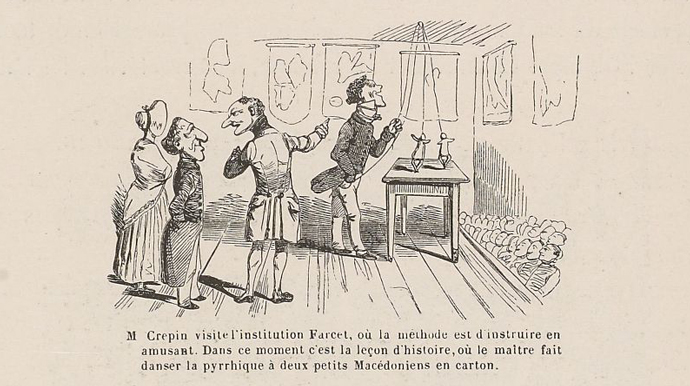

Cependant, lorsque Crépin visite plusieurs collèges privés après avoir constaté l’inefficacité des tuteurs, Töpffer — bien connu pour son conservatisme — en profite pour ridiculiser les méthodes pédagogiques naissantes qui traduisaient la philosophie rousseauiste de l’apprentissage immédiat. Ainsi la « leçon de choses » de son concitoyen Pestalozzi est réduite dans l’Institut Parpaillozzi à « faire autrement qu’ailleurs » et son disciple Fröbel, défenseur du jeu comme instrument éducatif, est encore plus attaqué sous le nom théâtral de Farcet.

« M. Crépin visite l’institution Farcet, où la méthode est d’instruire en amusant. Dans ce moment c’est la leçon d’histoire, où le maître fait danser la pyrrhique à deux petits Macédoniens en carton. » Scène de Monsieur Crépin redessinée par Töpffer pour Voyages en zigzag, Dubochet, 1844, p. 236. Source : Gallica.bnf.fr

Les études sur Töpffer n’ont pas fait suffisamment attention à cette vignette, qui met en abîme la dynamique latente du « roman en images » lui-même. Avant tout, l’instituteur joue le rôle de marionnettiste face à sa jeune audience amusée, présentant un rite d’initiation au monde adulte, le bal des Corybantes. Sur l’estrade, cette scène se dédouble, figurant désormais monsieur et madame Crépin, Farcet et son présentateur dans le rôle de « Macédoniens en carton » manipulés par l’auteur, d’emblée, pour son public scolaire. À partir de cette dissection un troisième degré dérive qui déchaîne le délire paranoïaque : qui tire nos ficelles ? Quelqu’un rit tout en nous observant.

Rousseau, atteint de ce dernier trouble, partageait avec le caricaturiste suisse une doctrine qui confère du sens à cette régression infinie : la foi calviniste en la prédestination. D’après la réforme protestante, avant de créer le monde, Dieu choisit les personnes auxquelles il accorderait sa grâce, prescrivant aux autres la peine éternelle indépendamment de leurs actes particuliers. Paradoxalement — selon la célèbre analyse de Max Weber (12) — cette impuissance à influer sur son propre salut a exacerbé la responsabilité morale individuelle, imposant à ses fidèles le besoin de conjurer n’importe quel signe de damnation perpétuelle.

Le conflit entre Providence et libre arbitre ressurgit dans le jugement final de Monsieur Crépin quand un avocat obtient l’absolution de son client, accusé d’assassinat, grâce à une plaidoirie basée tortueusement sur la phrénologie :

« De nos jours, lorsque la science portant ses investigations jusque dans les replis les plus cachés du cerveau y a découvert et analysé avec toute la sûreté de son scalpel la cause fatale et première des passions et des forfaits, il est bien permis à la société de punir des crimes obligatoires comme s’ils étaient volontaires ! »

Pour Töpffer une telle indulgence a l’égard des actes personnels est inadmissible, plus encore si elle se trouve liée à une cause matérielle. Bien au contraire, à son avis, l’âme exerce une stricte maîtrise sur le corps, elle régit et consolide anatomiquement les traits expressifs :

« Ou bien prétendrait-on imposer [à la physiognomonie] la stupidité de croire que tel homme est fatalement malicieux, parce que sa narine affecte une certaine forme, plutôt que de croire avec tout le monde que cet homme, pour n’avoir pas réprimé un penchant malicieux, a vu son nez tourner (13). »

Ce paragraphe essentiel de l’Essai de Töpffer — qui termine notre article — nous initie au mystère de sa métoposcopie calviniste. Dans la production d’un visage individuel nommé Crépin, le dessinateur avait deviné les diverses péripéties que ses lignes faciales annonçaient. Le visage est l’origine mais — défini par notre conduite au fil du temps — il est aussi la responsabilité de notre propre destin.

- Thierry Groensteen et Benoît Peeters, Töpffer: l’invention de la Bande Dessinée, Hermann, 1994, p. 201.[↩]

- Julio Caro Baroja, Historia de la fisiognómica : el rostro y el carácter, Istmo, 1988.[↩]

- Elisabeth Badinter, ¿ Existe el amor maternal ? Historia del amor maternal. Siglos XVIII al XX, Paidós, 1981, p. 105-110.[↩]

- Henrietta Malan Fletcher, « Rodolphe Töpffer, the Genevese Caricaturist », Atlantic Monthly, vol. 16, n° 97, novembre 1865, p. 561.[↩]

- Groensteen et Peeters, op. cit., p. XIV.[↩]

- Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica, vol. I, Fondo de Cultura Económica, 1976, p. 75-125.[↩]

- Rodolphe Töpffer, Réflexions et menus propos d’un peintre genevois ou Essai sur le beau dans les arts, Hachette, 1858, p. 260.[↩]

- Groensteen et Peeters, op. cit., p. 188.[↩]

- David Kunzle, Rodolphe Töpffer : Father of the Comic Strip, University Press of Mississippi, 2007, p. 127 : « Le professeur a dû trouver plus d’un enfant à griffonner un visage ou une figure pour chercher à s’amuser face au manque d’inspiration dans les travaux manuels scolaires […] Il a commencé à faire de même et «pendant de longues heures inoccupées» il esquissa une histoire qui, au fur et à mesure qu’elle se déployait, se continuait avec une théâtralisation expressive de ses caractéristiques, en attirant l’attention des enfants, «et le surveillant est devenu le surveillé. »[↩]

- Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée : de William Hogarth à Winsor McCay, Les Impressions Nouvelles, 2009, p. 40-57.[↩]

- Rodolphe Töpffer, Réflexions et menus propos d’un peintre genevois ou Essai sur le beau dans les arts, Hachette, 1858, p. 76.[↩]

- Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Fondo de Cultura Económica, 2003.[↩]

- Groensteen et Peeters, op. cit., p. 202.[↩]