Rodolphe Töpffer, M. Pencil, Cherbuliez et Cie, Genève, 1840, pl. 53. Source : Gallica.bnf.fr

Le 30 novembre dernier à Paris, le SoBD (Salon des Ouvrage de Bande dessinée) proposait une rencontre sur la place de Rodolphe Töpffer dans l’histoire de la bande dessinée. Ce débat réunissait deux spécialistes de l’œuvre du père de la littérature en estampes : Thierry Smolderen, auteur du livre Naissances de la bande dessinée (2009) et Thierry Groensteen, de M. Töpffer invente la bande dessinée, qui venait d’être réédité et avait reçu le premier prix Papiers Nickelés SoBD du meilleur ouvrage sur la bande dessinée et le patrimoine dessiné. Töpfferiana publie aujourd’hui la retranscription de cette rencontre (1) en attendant la prochaine édition du SoBD qui se tiendra les 4, 5 et 6 décembre 2015 à Paris : www.sobd2015.com.

Thierry Groensteen : Pour ceux qui ne le connaissent pas, Rodolphe Töpffer est né en Suisse et a toujours vécu à Genève, de sa naissance en 1799 jusqu’à sa mort en 1846. Il était un pédagogue, puisqu’à la fois il dirigeait un pensionnat, la pension Töpffer, qui accueillait des jeunes gens de bonne famille, et il donnait des cours à l’Académie de Genève, qui était l’équivalent de l’université. C’est aussi un écrivain à l’œuvre très importante qui comprend des romans, des nouvelles, des récits de voyages célèbres – qui s’appellent les Voyages en zigzag –, des pièces de théâtre, des écrits sur l’art. Il est considéré comme un petit maître des Lettres de la Suisse romande du XIXe siècle. Ses écrits ont attiré l’attention des quelques beaux esprits en France, tels que Sainte-Beuve, principal critique littéraire de l’époque qui lui a consacré un feuilleton, ou encore Xavier de Maistre.

Ce qui nous intéresse plus aujourd’hui, ce sont les sept albums qu’il a publié dans les années 1830 et 1840. Töpffer ne les appelait pas encore des « bandes dessinées », pour la simple raison que le terme n’existait pas et ne sera inventé qu’un siècle plus tard, mais il utilisait l’expression « histoire en estampes » – il parlait aussi de « littérature en estampes ». Ces albums sont généralement considérés aujourd’hui comme les premières bandes dessinées au sens où ce sont des fictions, des histoires humoristiques et satiriques, dont les héros – ou antihéros – sont des bourgeois ridicules possédés par une idée fixe, les plus connus étant Monsieur Jabot, Monsieur Vieux bois, le docteur Festus ou Monsieur Cryptogame. Ces premiers albums de bande dessinée sont les premiers à avoir été commercialisés, à Genève bien sûr, mais aussi via un réseau de correspondants et via son cousin Jacques-Julien Dubochet, éditeur à Paris. Ils furent ainsi diffusés internationalement et même traduits de son vivant, notamment aux Etats-Unis.

Rodolphe Töpffer, Les amours de Mr Vieux Bois, Genève, 1839. Source : Gallica.bnf.fr

Rodolphe Töpffer, Les amours de Mr Vieux Bois, Genève, 1839. Source : Gallica.bnf.fr

Dans ces albums, chaque page se présente sous la forme d’un strip, une seule bande horizontale, avec des cases de nombre et de format variables. Une ou plusieurs cases se succèdent ainsi sur une même feuille, séparées par un simple filet vertical. Le texte, situé non pas dans des bulles mais sous l’image, prend la forme d’une légende manuscrite. Chose atypique par rapport à toute la production du XIXe siècle, le texte est tracé de la même main et du même instrument qui sert à dessiner. Habituellement, dans les livres de l’époque, les images sont gravées, réinterprétées par un artisan graveur à partir du dessin fourni par l’artiste, avec en-dessous un texte composé en caractère typographique. Donc, nous avons une dissociation assez nette entre le processus de reproduction de l’image d’un côté et le processus de reproduction du texte de l’autre. Au contraire, chez Töpffer il y a une fusion intime entre les deux composantes de la bande dessinée.

Thierry Smolderen : Je voudrais tout d’abord mettre le doigt sur des aspects de vocabulaire qui pour moi heurtent mon approche de cette histoire. Quand tu parles de Töpffer « inventeur de la bande dessinée », ou de ses albums comme des « bandes dessinée », ça ne me dérange pas d’employer ces expressions par facilité. Comme tu dis, la bande dessinée n’existait pas encore. Nous regardons aujourd’hui ces albums de Töpffer à travers le filtre de tout ce que nous connaissons de la bande dessinée. Depuis Töpffer, elle a connu un siècle d’histoire bien rempli. Ce médium aujourd’hui établi a connu de nombreuses variations dans ses avatars et ses formulations, et a notamment dialogué avec les arts séquentiels du XXe siècle, comme le cinéma. En projetant rétrospectivement toute cette histoire sur Töpffer, on fait, à mon sens, une opération qui se coupe de la vraie question historique. Dans une vision synchronique contemporaine, il est légitime de chercher et de retrouver des éléments qui nous rappellent totalement la bande dessinée chez Töpffer et donc de faire l’assimilation. Mais cette opération a tendance à me choquer parce qu’elle familiarise, elle banalise le travail de Töpffer à son époque, et il est nécessaire de faire un travail rigoureux d’historien. Je crois que tu seras d’accord avec moi : au début du XIXe siècle, même au XVIIIe siècle, il n’y a rien qui ressemble à Töpffer, à cette forme d’histoire en images qui découpe l’action de manière extrêmement rapide, en instants très distincts et très rapprochés qui permettent une vision quasi analytique de l’action. Il n’y a rien qui ressemble à ça. Et donc, en le regardant à travers le prisme de la bande dessinée du XXe siècle, on banalise une invention qui est insolite, mystérieuse au XIXe siècle. Très naturellement, on donne aux albums de Töpffer le statut de bande dessinée et il faut donc faire un effort pour voir leur originalité à ce moment-là. La question qu’il pose en termes historiques c’est : qu’est-ce qui a poussé Töpffer à créer ces albums ? Quelles étaient les bases culturelles de l’époque sur lesquelles il s’est fondé ? Est-ce qu’il est possible d’expliquer ça autrement qu’en disant « il a inventé la bande dessinée ».

Très naturellement, on donne aux albums de Töpffer le statut de bande dessinée et il faut donc faire un effort pour voir leur originalité à ce moment-là. — Thierry Smolderen

Thierry Groensteen : Je voudrais te répondre à ce stade, car j’ai l’impression que tu réponds à des choses que je n’ai pas encore dites. Je n’ai pas encore tenté de démontrer que Töpffer avait inventé quoi que ce soit. J’ai juste dit « il est aujourd’hui généralement admis que … » Nous allons en débattre justement. Effectivement Töpffer ne l’utilisait pas, comme je l’ai précisé. Mais je pense qu’il est de la logique de n’importe quelle forme d’expression de se transformer et d’évoluer au cours du temps. Par exemple, si l’on considère les films des frères Lumière ou les films de Charlot. Pendant des années Chaplin a fait des films extrêmement courts, des pantomimes burlesques muettes, en noir et blanc. Ça ne correspond en rien aux standards du cinéma d’aujourd’hui que nous aimons. Est-ce que pour autant on ne va pas dire que Chaplin faisait du cinéma ? Donc on ne va pas jouer sur les mots. Ce n’est pas parce qu’on utilise l’expression « bande dessinée » que l’on postule que celle du temps de Töpffer était identique à celle que l’on pratique aujourd’hui. C’est un vieux procès, Thierry, tu m’excuseras. Il faut bien savoir de quoi on parle, or la question qui est posée ce n’est pas celle de Töpffer. Töpffer est déjà la réponse. La question qui est posée est : peut-on assigner à la bande dessinée une origine ? Et cette question, il est non seulement possible, mais légitime, de la poser pour n’importe quel art, pour n’importe quelle forme d’expression. S’agissant de la bande dessinée, elle a reçu toutes sortes de réponses déjà. La mienne, et je ne suis pas le seul à la partager, c’est de dire que même si les choses sont toujours plus compliquées, il me semble qu’il y a un faisceau de raisons concordantes qui permettent de voir en Rodolphe Töpffer non pas l’unique et seul inventeur – ce mot ne me plaît pas mais je n’en ai pas d’autre –, mais en tout cas comme le précurseur décisif. Töpffer est celui par lequel les choses ont vraiment commencé. Pourquoi ? La question des origines de la bande dessinée est en règle générale étroitement corrélée à une autre question qui est celle de sa définition. Evidemment, il y a toutes sortes de définitions, et selon celle que l’on va adopter, le curseur historique va remonter plus ou moins loin ou, au contraire, se rapprocher de nous. Par exemple, si on juge que l’album, le fait que les histoires soient imprimées, est quelque chose de décisif alors, effectivement, c’est un point pour Töpffer. Mais si l’on juge que la bulle est un élément absolument déterminant du langage de la bande dessinée, les albums de Töpffer ne seront pas considérés comme de la bande dessinée mais comme de la proto-bande dessinée, une forme antérieure, archaïque. Je m’arrête là parce que cette question de la définition pourrait nous occuper une heure. Mais c’est simplement pour dire que ces deux questions sont généralement étroitement associées et qu’il est difficile de poser l’une sans aborder l’autre. Et je tiens que, si la question des origines de la bande dessinée est posée dans ces termes-là, il est impossible de se mettre d’accord. Elle est insoluble pour la bonne raison que nous n’avons pas tous la même définition de la bande dessinée. Certains ont une définition extrêmement étroite, et d’autres ont une définition beaucoup plus large, beaucoup plus accueillante, beaucoup plus englobante. Ce qui tend d’ailleurs à être mon cas.

Donc, bien entendu, en termes de langage, en termes d’utilisation de codes de ce que nous appelons aujourd’hui la bande dessinée, Töpffer a apporté un certain nombre d’innovations déterminantes et quelquefois stupéfiantes – tu as toi-même insisté sur le découpage analytique de l’action extrêmement rapide. On n’avait en effet jamais vu ça, ni d’ailleurs des histoires en images publiées sous forme d’album. En revanche, des histoires en images, il y en a eu à toutes les époques, sur toutes sortes de support et dans toutes les civilisations. Mais avant Töpffer, il s’agissait toujours d’histoires que le public connaissait déjà. Par exemple, les chemins de Croix dans les églises sont des récits en quatorze images qui retracent la Passion du Christ. La Tapisserie de Bayeux raconte l’invasion de la Normandie et la conquête par Guillaume le conquérant, etc. Ce sont des faits connus de tous parce qu’ils sont religieux, historiques, mythiques, mythologiques, etc. Or, Töpffer introduit une rupture décisive en utilisant le langage des histoires en images pour la fiction. Il dit : « moi, je fais de la littérature, je fais de la fiction. J’invente des histoires qui sont totalement inédites, sorties de mon imagination. » Et il précise qu’il existe deux sortes de littératures : celle faite avec des mots, et aussi celle faite avec des mots et des images. C’est cette dernière qu’il appelle la « littérature en estampes ». Il positionne la bande dessinée comme une littérature à côté de l’autre, comme une nouvelle façon d’inventer et de raconter des histoires. Ça, c’est déterminant.

Extrait de la Tapisserie de Bayeux, XIe siècle.

Je reviens à cette idée que la question ne peut pas être résolue si on la pose en termes de définition de la bande dessinée. Ce qui m’apparaît déterminant chez Töpffer c’est qu’il accomplit un certain nombre de gestes inauguraux décisifs. Puisqu’il existe une tradition multiséculaire, même millénaire d’histoires en images de toutes sortes, à quel moment est-ce que la bande dessinée s’autonomise, s’extraie de ce continuum et commence à exister en tant que telle, c’est-à-dire en tant qu’objet qu’on peut nommer, identifier, dont on peut se réclamer, dont on peut parler en sachant de quoi on parle ? Le premier à avoir revendiqué une paternité sur ce qui ne s’appelait pas la bande dessinée, c’est Töpffer. Le premier à en avoir organisé la diffusion sous forme d’album, c’est Töpffer. Le premier à en avoir esquissé la théorie à travers toute une série de textes encore excitants pour nous aujourd’hui, c’est Töpffer. Et ainsi de suite. Donc si Töpffer n’a pas inventé la bande dessinée ex nihilo, c’est avec lui qu’elle s’autonomise, qu’elle acquiert une conscience de soi, une existence sociale en tant qu’objet culturel identifiable. Ce qu’elle n’a jamais eu dans le passé. C’est ça qui me semble décisif et inaugural et c’est pour ça que je considère que ce « moment Töpffer », pour reprendre l’expression que j’utilise dans mon livre, est fondateur. Ce n’est pas en référence à une quelconque définition de la bande dessinée. Je suis tout aussi conscient que la définition de la bande dessinée que nous avons aujourd’hui n’est pas la même que celle qu’aurait pu donner Töpffer, ou même Winsor McCay soixante-dix ans plus tard.

Si Töpffer n’a pas inventé la bande dessinée ex nihilo, c’est avec lui qu’elle s’autonomise, qu’elle acquiert une conscience de soi, une existence sociale en tant qu’objet culturel identifiable. — Thierry Groensteen

Thierry Smolderen : Tout cela est parfaitement cohérent et recevable. Tu as parfaitement résumé ta position et donc je vais partir de là. D’abord sur le fait qu’il n’y ait pas de définition de la bande dessinée valable parce que chaque acteur apporte la sienne, je suis tout à fait d’accord. Mais en même temps, il existe une sorte de lieu abstrait où se trouverait une définition commune qu’on pourrait appeler formelle ou axiomatique dans laquelle la dimension historique ne rentre pas. Je ne te fais pas un procès puisque tu revendiques le fait de ne pas avoir de définition, mais puisque tu mets dans le même grand sac la Tapisserie de Bayeux, les chemins de Croix et d’autres choses, je sens quand même que tu vas chercher cette définition de ce côté.

Pour ma part, les seules définitions qui seraient intéressantes, seraient celles qui intégreraient le domaine historique. C’est-à-dire un domaine dans lequel il serait possible de dire que la Tapisserie de Bayeux peut être formellement rapprochée de la bande dessinée, mais que d’un autre point de vue, elle appartient à un tout autre contexte culturel, et que son existence s’explique certainement par d’autres causes, d’autres pressions que celles qu’a connu notre bande dessinée pour émerger. Et je pense que c’est le cas pour Töpffer aussi : il faut trouver une explication à cette « invention » qui ne puisse être donnée que dans des termes convergents, cohérents avec la période historique dans laquelle elle est apparue, avec ses préoccupations esthétiques, littéraires, etc. C’est un premier point qui est fondamental pour moi : une définition avec un domaine historique.

Deuxièmement, tu ne m’as pas répondu sur l’aspect familier que représente la bande dessinée pour nous. Quand on rétro-projette sur des œuvres du passé cette idée de bande dessinée, on le fait avec cet espèce d’instinct, de familiarité, d’intuition qu’on a du medium aujourd’hui. Moi, ce que je voudrais, c’est capter l’originalité, le côté insolite de ce qu’a fait Töpffer à son époque et de l’expliquer.

Ensuite, tu dis que Töpffer inaugure la bande dessinée, qu’il réclame un certain statut pour la littérature en estampes – ce qui est l’argument central dans ton affaire. Or, en réalité, les endroits où il réclame ce statut pour ses propres histoires, celles qui ressemblent à notre bande dessinée, sont très rares, même inexistantes. Chaque fois qu’il parle de littérature en estampes, il se réfère à des formes qui ne sont pas les siennes, mais qui sont la forme de William Hogarth (2).

Thierry Groensteen : Dans Essai de Physiognomonie, dans sa correspondance, ou dans la notice de l’Histoire de M. Jabot, il parle bien de ses histoires !

Thierry Smolderen : Chaque fois qu’il y a dans ses écrits un vrai développement de revendication et de défense de la littérature en estampes, ses références sont toujours du côté d’Hogarth ou des formes d’histoires en estampes traditionnelles et populaires. Les extraits que tu tires de Réflexions à propos d’un programme s’appliquent vraiment à cette forme-là. Dans Essai de Physiognomonie, quand il parle de la littérature en estampes, il se réfère encore à Hogarth. Même dans la lettre que Töpffer écrit à son cousin Dubochet et dans laquelle il imagine que J. J. Grandville, qui est un grand dessinateur et illustrateur comique de l’époque, pourrait faire des histoires. Au début de cette lettre, on pourrait se tromper et croire qu’il parle de la forme de ses histoires : il lui conseille de prendre un personnage, de le suivre, d’en faire une fiction comme tu dis, d’écrire une ligne de légende sous chaque image. Mais tout à la fin il dit qu’il pense à quelque chose comme l’histoire de l’apprenti ou du mariage à la mode de Hogarth…

Thierry Groensteen : D’abord, je ne vois pas en quoi le fait qu’il se réfère à Hogarth serait une objection à ce que j’ai pu dire. Evidemment, je l’ai dit tout à l’heure, Töpffer n’apparaît pas ex nihilo. Avant lui, il y a toute une tradition d’histoire en images. Est-ce que lui-même s’est réclamé d’antécédents, de prédécesseurs qui à ses yeux avaient ouvert la voix dans laquelle lui-même travaillait ? Oui, dans ses textes, il fait effectivement référence d’une part – pour être rapide – à la tradition de l’imagerie populaire en général, d’autre part, plus spécifiquement aux caricaturistes anglais qu’il connaissait très bien parce que son père, lui-même dessinateur, avait fait un voyage en Angleterre vers 1820 et en avait ramené des exemples de caricatures anglaises de James Gillray, George Cruikshank ou encore Thomas Rowlandson. On sait que Rowlandson en particulier a exercé une influence assez directe sur lui, en particulier parce que le docteur Festus de Töpffer est une réminiscence du Doctor Syntax de Rowlandson. Mais c’est Hogarth qui était à l’époque le dessinateur plus célèbre, celui dont les œuvres étaient les plus diffusées, les plus commentées et faisaient référence. Il est l’un des rares exemples de dessinateurs considérés comme un artiste à part entière qui mettait son talent et son savoir-faire au service d’une intention satirique. Donc, on comprend qu’en se réclamant de lui, non seulement Töpffer paye sa dette envers quelqu’un qui l’a effectivement marqué et influencé dans le sens le plus positif du terme, mais, en plus de cela, se réclame d’un antécédent prestigieux.

A Harlot’s Progress (La Carrière d’une prostituée), série de six gravures de William Hogarth réalisée en 1731 et 1732.

A Harlot’s Progress (La Carrière d’une prostituée), série de six gravures de William Hogarth réalisée en 1731 et 1732.

Maintenant, ce qui m’intéresse dans ton livre Naissances de la bande dessinée, c’est qu’il a pour sous-titre « de William Hogarth à Winsor McCay ». Tu prends Hogarth comme point de départ de ta réflexion, tout en refusant absolument de donner une définition de la bande dessinée. Je pense que ce que tu me reproches, tu es le premier à le faire. Tu as une définition implicite de la bande dessinée, sinon pourquoi commencer avec Hogarth ? Tu commences avec Hogarth parce que ses œuvres étaient imprimées, parce qu’elles étaient satiriques et qu’elles s’inscrivaient dans un certain contexte culturel que tu considères comme pertinent. Et donc il faut bien commencer quelque part ! Pour moi, l’œuvre d’Hogarth est intéressante, mais ce n’est pas de la bande dessinée. Töpffer s’en rapproche beaucoup plus.

Thierry Smolderen : J’ai commencé avec Hogarth car il est une référence pour tous les dessinateurs humoristiques du XIXe siècle. Pour les gens qui ont travaillé sur ce modèle des histoires en images au XIXe siècle, à la suite, en parallèle ou à côté de Töpffer, Hogarth représentait la figure dominante dans le XVIIIe siècle. Disons que c’était le père fondateur d’une généalogie de dessinateurs dans l’époque. Hogarth a apporté un aspect qui manque à la définition de la bande dessinée avec laquelle nous jonglons aujourd’hui, et qui me semble fondamental pour comprendre comment ce médium a émergé dans sa forme moderne vers 1900 : ce que j’appelle la polygraphie. La polygraphie est un jeu dans lequel le dessinateur joue avec différents langages graphiques, en utilisant des références culturelles graphiques très différentes, pour s’exprimer dans leurs images sur leur époque. Ces références peuvent être issues des technologies émergentes (photographie, chronophotographie, etc.), de tendances artistiques en vogue ou de styles exotiques. Dans ses œuvres, Hogarth a lissé ce jeu sous un certain vernis. Si vous les regardez comme ça, sans savoir, ses images paraissent presque comme des images pieuses. Mais des analyses très complètes montrent à quel point les gravures d’Hogarth sont chargées de sens. Tous les objets dessinés à l’arrière-plan sont des symboles, des emblèmes, racontent des histoires parallèles, se réfèrent à des proverbes ou à des histoires bibliques, etc. Il y a donc tout un micmac ludique, un bricolage extrêmement pointu de références stylistiques qui sont intégrées dans ces images. Je pense que quelque part Töpffer, comme beaucoup de dessinateurs du XIXe siècle, ont finalement engendré cette bande dessinée du XXe siècle en intégrant ce jeu polygraphique de mélange de styles.

Hogarth a apporté un aspect qui manque à la définition de la bande dessinée (…) qui me semble fondamental pour comprendre comment ce médium a émergé dans sa forme moderne vers 1900 : la polygraphie. — Thierry Smolderen

Chez Töpffer, il y a souvent des strips dans lesquels le narrateur est représenté en action. Cette mise en scène de son propre discours, c’est ce qu’on appelait à l’époque l’art de l’action théâtrale et oratoriale et qui traitait de la gestuelle de l’orateur, de la façon dont il accompagne son discours avec son corps. Le geste et l’action théâtrale étaient un domaine très bien répertorié par des manuels et par des livres illustrés dans lesquels Töpffer est allé puiser plusieurs séquences et plusieurs façons de raconter des histoires. Je pense que Töpffer a inventé son dispositif à partir de cette galerie d’images, en rapprochant des instants qui se suivent très rapidement. Je pense également qu’il se réfère à une source historique. Je dois faire un saut pour l’expliquer : à la fin du XVIIIe siècle, G.E. Lessing (3) a écrit Laocoon, un livre très connu des historiens d’art, et dans lequel il définit des zones très différentes pour la peinture et pour la poésie. Il explique que le peintre travaille dans un certain médium dans lequel les images sont fixes, évidemment, et dans lequel les corps sont les objets même de la peinture. Alors que les objets de la poésie, ce sont les actions. Prenant Homère comme modèle, Lessing explique que la poésie ne doit être que de l’action. Or cette théorie est en complète contradiction avec tous les écrits théoriques que Töpffer a pu écrire à son époque. Mon hypothèse c’est qu’il a créé ce dispositif graphique et ce type de langage-là pour se moquer, pour ridiculiser la poésie de la théorie de l’action de Lessing, en le reprenant au pied de la lettre.

« Les objets du premier genre [la peinture] s’appellent corps. Les corps et leurs propriétés visibles seront donc le domaine propre de la peinture. Ceux du second genre s’appellent, en général, actions : donc les actions seront l’objet propre de la poésie. (…) Le principal avantage du poète, c’est qu’avant de nous montrer le dernier tableau que le peintre lui emprunte, il nous fait passer par une galerie de tableaux. »

Il décrit à la suite un épisode de L’Iliade d’Homère : « Pandarus prend son arc ; il ajuste la corde, ouvre son carquois, choisit une flèche bien empennée et qui n’a point encore servi ; il la place sur la corde, tire à la fois en arrière la corde et la flèche; la corde touche à sa poitrine ; le fer de la flèche repose sur l’arc ; tout-à-coup l’arc arrondi se détend et résonne, la corde frémit, le trait part et vole, empressé d’atteindre son but. (..) Du moment où il saisit son arc jusqu’au départ de la flèche, chaque instant y est peint, et tous ces instants sont si rapprochés et en même temps si distincts les uns des autres, que si l’on avait oublié la manière de tirer de l’arc, ce tableau seul pourrait nous l’apprendre. »

Ça, c’est la définition de la poésie selon Lessing. Jusque-là, d’une certaine manière, il n’y de problème pour personne. Seulement, dans les chapitres finaux de son ouvrage, Lessing va pousser très loin le bouchon sur cette question de la poésie comme action pure, en l’opposant à la peinture. C’est là, à mon avis, que se situe le point d’achoppement avec Töpffer et la raison pour laquelle le Genevois a créé ce dispositif et s’est tellement amusé à le développer : « Ce que l’œil découvre tout à-la-fois [dans la peinture, on découvre le tableau tout en entier], le poète nous le dénombre successivement avec une lenteur marquée ; et souvent il arrive que nous ayons oublié le premier trait, quand sa description parvient au terme. (…) Quelle image peut-il se faire de leur ensemble ? Il faudrait que notre imagination puisse se promener sur tous les traits avec une égale vitesse et parvenir ainsi à les rassembler tout à la fois, comme notre œil les découvre tout à la fois dans la nature. Pour l’oreille, toutes les parties se perdent à mesure qu’elles sont dénombrées, à moins qu’elles ne se fixent dans la mémoire. Et dans ce cas, même quelle peine, quelle contention d’esprit ne faut-il pas pour renouveler dans le même ordre et avec la même vivacité toutes les impressions que l’oreille a reçues pour les repasser dans l’esprit avec une vitesse même médiocre et arriver ainsi à quelque conception du tout. (…) L’objet principal de la poésie est de faire illusion, et ce pouvoir manque toujours nécessairement à toute description verbale. Et ce pouvoir leur manque nécessairement parce que la coexistence des parties des corps s’y trouve en contradiction avec la succession des signes du discours ; et parce qu’en substituant l’une à l’autre, on nous facilite, il est vrai, la décomposition de tout en ses diverses parties, mais en nous rendant très difficile et même impossible le rassemblement de ces parties et la recomposition du tout. »

L’idée générale de ce passage est que Lessing prescrit au poète d’oublier la peinture et la vision du tout pour ne se consacrer qu’à de l’action. Cela va totalement à l’encontre des conceptions pédagogiques, psychologiques et cognitives de Töpffer à l’époque. Nombre de ses écrits théoriques montrent à quel point il était opposé à cette vision. Il ne cite jamais Lessing, mais ces textes, même s’ils sont un peu cryptiques, désignent clairement ce problème-là. Et donc, à mon avis, Töpffer a créé ses histoires en images comme une espèce d’expérience par l’absurde dans laquelle il prend le parti de croire à la théorie de Lessing.

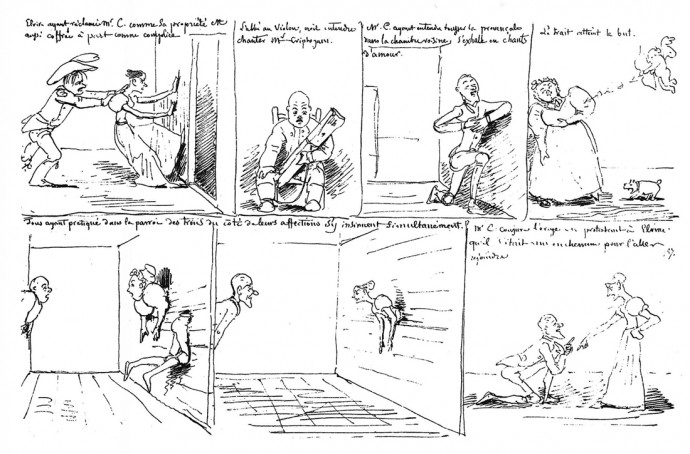

Ses personnages ainsi ont un cerveau en forme de tunnel, qui ne voient rien à gauche ni à droite. Pratiquement toutes les petites anecdotes surréalistes, tous les aspects les plus bizarroïdes qu’on trouve dans les histoires de Töpffer s’expliquent à travers cette conception. Je me permets de montrer un exemple. Cette séquence fait partie des brouillons de M. Cryptogame et n’a pas été intégrée dans l’ouvrage imprimé.

Rodolphe Töpffer, page extraite du manuscrit de Histoire M. Cryptogame, 1840.

Source : David Kunzle, Father of the Comic Strip: Rodolphe Töpffer, University Press of Mississippi, 2007.

Les personnages y sont à moitié enfoncés dans les cloisons d’un bateau, se regardent de part et d’autre. Ces cloisons correspondent au même genre de séparation que les cases elles-mêmes. C’est en fait une application peut-être trop grossière que décrit Lessing comme étant une fragmentation des corps dans la poésie. Nous avons là l’exacte représentation de la phrase que je viens de citer sur le fait qu’un corps est démembré, coupé en morceaux et qu’on ne parvient pas à en faire un tout. L’ensemble de l’humour de Töpffer joue sur cette corde-là et il obtient pratiquement tous ses effets à partir de ce phénomène.

Thierry Groensteen : Sans répondre complètement sur le fond à tout ce que tu as dit et écrit : effectivement, il est possible de voir les histoires en images de Töpffer comme une réponse à Lessing, mais pas, à mon sens, de la manière dont tu le fais. Lessing, dans son Laocoon, établit en effet une frontière très nette entre ce qu’est capable d’exprimer l’image et ce qu’est capable d’exprimer le texte. En tout cas, ce qui est le domaine propre de l’un et ce qui est le domaine propre de l’autre. D’un côté la synchronie, les choses simultanées, statiques, de l’autre, au contraire, le développement d’une action dans la durée. En associant le texte et le dessin, Töpffer montre que ce ne sont pas deux domaines séparés mais qu’au contraire il peuvent coopérer pour concourir à un discours utilisant à la fois les ressources de l’un et les ressources de l’autre. Et dans le cas d’une bande dessinée qui se déroule dans la durée, d’une certaine manière, c’est l’action qui prévaut, même sur la représentation des corps. Il y a donc, si on veut, une réponse implicite de Töpffer aux conceptions de Lessing.

Là-dessus, je voudrais dire deux choses : la première, c’est que Töpffer ne donne nulle part dans ses écrits, qui sont pourtant nombreux et abondants, une définition de ce que pourrait être la littérature en estampes. Ce qui s’approche le plus d’une définition, c’est quand il introduit le premier de ses albums qui a été diffusé en public, M. Jabot. Il dit : « Les dessins, sans le texte, n’auraient qu’une signification obscure ; le texte, sans les dessins, ne signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman. » L’unique point sur lequel il insiste, c’est la complémentarité entre le texte et l’image : les deux sont indissociables à la production d’un récit en images. Pour moi, évidemment, ce n’est pas suffisant pour définir la bande dessinée parce que le texte et l’imagent coopère partout, dans un roman-photo, un album pour enfants, une affiche dans la rue, un écran d’ordinateur, une carte routière, etc. En aucun cas, cette coopération ne suffit à définir la bande dessinée dans sa spécificité. Mais ce qui est implicite chez Töpffer, c’est qu’il met cette coopération au service d’une littérature, donc au service d’un art du récit. Ce mot de littérature, je le prends, je le trouve extrêmement éclairant. Et c’est d’ailleurs amusant de voir que pendant longtemps la bande dessinée a été traitée de sous-littérature, de para-littérature ou encore d’infra-littérature, mais en aucun cas n’avait la légitimité de la littérature avec un grand L. Pourtant, au fil de son histoire récente, cette dénomination est revenue. Dans les années soixante, l’une des premières sociétés savantes qui s’est intéressée à la bande dessinée s’est appelée le CELEG, Centre d’Etudes des Littératures d’Expression Graphique. Plus près de nous, Harry Morgan a écrit un traité de la bande dessinée qui s’intitule Principes des littératures dessinées. Et ainsi de suite. Cette idée de littérature dessinée est reprise plus d’un siècle après Töpffer et tend aujourd’hui à se répandre, ce que je trouve assez pertinent. Je veux bien qu’on qualifie la bande dessinée de littérature dessinée, cette formule me paraît éclairante et synthétique.

Je veux bien qu’on qualifie la bande dessinée de littérature dessinée, cette formule me paraît éclairante et synthétique. — Thierry Groensteen

Deuxième élément de réponse : il n’est pas possible de démontrer que Töpffer entendait répondre à Lessing pour le contredire parce qu’en effet, il ne le cite nulle part, ce qui est extrêmement étonnant. Quand il parle de physiognomonie, il s’oppose clairement à Lavater (4) et le cite. Il n’y a pas de raison pour qu’il ne cite pas Lessing. Lavater était aussi considéré comme une haute autorité scientifique, aussi intimidante que Lessing à l’époque de Töpffer. Pourtant il n’a pas craint d’être en désaccord avec lui. D’autre part, si les histoires en estampes voulaient démontrer que Lessing avait tort, pourquoi Töpffer n’a-t-il pas repris la scène du personnage qui tire à l’arc ? Cela aurait été éclairant pour tout le monde, en reprenant cette scène de Lessing, il aurait montré son point de vue sur la question. Ce que tu dis est stimulant et excitant pour l’esprit mais, à mon avis, parfaitement indémontrable.

Thierry Smolderen : Töpffer n’est pas en mesure de déclarer ouvertement à quel point il est en désaccord avec Lessing. J’ai plusieurs hypothèses, qui peuvent se superposer d’ailleurs, mais nous n’allons pas rentrer dans ces détails aujourd’hui. Si Töpffer a construit ses histoires comme une sorte d’expérimentation, dans lesquelles les personnages auraient un cerveau en tunnel tel que le décrit Lessing, enfermé dans une dimension comme celle du langage, cela voudrait dire que les Voyages en zigzag seraient l’autre pan de son œuvre. Le zigzag répondant au défilement rectiligne de ses strips, l’un étant ce que Töpffer revendique, une sorte de contemplation romantique, de flânerie dans les montagnes, de rêverie, d’allégorie, etc. Et de l’autre côté, ce que Lessing décrit comme une course en ligne droite aveugle – il ne faut pas oublier toutes les courses en ligne droite chez Töpffer dans lesquels les personnages se plantent dans des meules de foin, passent à côté des ponts, etc. simplement parce qu’ils sont incapables d’avoir une vision globale de la situation. Je remplace ta définition de Töpffer inventeur de la bande dessinée par une définition de Töpffer inventeur d’une démonstration par l’absurde de la théorie de Lessing, comme germe qui a fini par donner de façon très intéressante la bande dessinée moderne.

Thierry Groensteen : Je crois malheureusement, Thierry, qu’on ne finira jamais pas se mettre d’accord…

+++

Bibliographie :

Thierry Groensteen :

- M. Töpffer invente la bande dessinée, Les Impressions Nouvelles, 2014.

- « Définitions », L’Art de la bande dessinée, Citadelles & Mazenod, octobre 2012, p. 17-75.

Thierry Smolderen :

- Naissances de la bande dessinée. De William Hogarth à Winsor McCay. Les Impressions Nouvelles, 2009.

- « Histoire de la bande dessinée : questions de méthodologie », in La bande dessinée : une médiaculture, Armand Colin-INA, 2012.

.*

.

- Cette retranscription est partielle : les dix dernières minutes de la rencontre, qui n’apportaient pas d’éléments supplémentaires au débat, n’ont pas été reproduites. Nous remercions les auteurs de nous avoir permis de reproduire le texte de ce débat, qui a été relu et corrigé par Thierry Groensteen. Thierry Smolderen nous a autorisé à le publier en l’état.[↩]

- De nationalité anglaise, William Hogarth (1697-1764) était un peintre et dessinateur de gravures satiriques et moralisatrices qui généralement composait des cycles narratifs de 4, 6, 8 gravures pour évoquer la carrière, comme il le disait, la vie d’un personnage.[↩]

- Gotthold Ephraïm Lessing (1729-1781), est un dramaturge et théoricien allemand spécialiste de l’Antiquité. Il publie son traité Laocoon ou Des limites respectives de la poésie et de la peinture en 1766 : http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56883287[↩]

- Johann Kaspar Lavater (1740-1801) était un théologien et écrivain suisse. Son ouvrage sur la physiognomonie : L’Art de connaître les hommes par la physionomie paru entre 1775 et 1778.[↩]

Dear friends, I’d like to add just a comment on the “language of action”. Mr. Smolderen’s intuition about the influence of the same in Töpffer doesn’t seem to be misguided. Perhaps, however, this influence did not necessarily come through Lessing, but from previous thinkers. Apparently the term was introduced in England by William Warburton connecting it to writing and recovered in France by Condillac in relation to painting. Indeed, it is in Germany where it splits from the visual to the oral sense, a key element in the process of constituting German identity through language. Along with Lessing, Herder’s writings on expression through onomatopoeia are worth mentioning. Certainly, Töpffer doesn’t quote Lessing, but maybe he was familiar with Condillac given its close relationship to Rousseau, although there’s no quote of him either.

J’indique l’existence de commentaires plus qu’intéressants sur ce débat, notamment par Thierry Smolderen, sur la page Facebook de Töpfferiana : https://www.facebook.com/topfferiana/posts/1055922057781876