. (Suite de la publication de la thèse de Camille Filliot. > Présentation et table des matières ici.)

[Partie II – Les langages de la bande dessinée au XIXe siècle]

B. Les styles graphiques

Plastiquement, l’image de bande dessinée est polymorphe : elle peut se contenter de quelques traits ou convoquer des moyens figuratifs beaucoup plus élaborés. Les objectifs qu’elle se donne (distraire, provoquer, ridiculiser, moraliser) et son inscription en marge de l’art officiel, aux côtés de la caricature, offrent aux dessinateurs la possibilité d’explorer un territoire graphique qu’ils contribuent à élargir. De Töpffer à Christophe, différents grands courants se profilent qui, loin d’être en confrontation, se partagent l’iconographie d’un medium hautement perméable.

1. Dessin linéaire et « style croquis »

Sous le crayon de Rodolphe Töpffer naît, en partie de sa défaillance visuelle, une forme d’écriture graphique novatrice, qui marque le neuvième art pour le reste de son développement. Endossant la casquette du théoricien d’art, le dessinateur explicite sa propre conception de la représentation qui se suffit d’un simple trait :

[…] le trait graphique n’en est pas moins un procédé qui suffit, et au-delà, à toutes les exigences de l’expression, comme à toutes celles de la clarté. Sous ce dernier rapport, en particulier, celui de la clarté, cette nue simplicité qu’il comporte, contribue à en rendre le sens plus lumineux et d’une acception plus facile pour le commun des esprits. Ceci vient de ce qu’il ne donne de l’objet que ses caractères essentiels, en supprimant ceux qui sont accessoires, de telle sorte, par exemple, qu’un petit enfant qui démêlera imparfaitement dans tel tableau traité selon toutes les conditions d’un art complexe et avancé la figure d’un homme, d’un animal ou d’un objet, ne manquera jamais de la reconnaître immédiatement si, extraite de là au moyen du simple trait graphique, elle s’offre ainsi à ses regards dénudée d’accessoires et réduite à ses caractères essentiels. (1)

La « nue simplicité » prônée par l’artiste se traduit dans ses planches par un dessin linéaire et épuré, ainsi que par une limitation réfléchie des détails, des accessoires et des décors. Relevant les points de similitude entre le créateur de Tintin et celui de Mr Jabot, Benoît Peeters résume : « Rodolphe Töpffer parvient ainsi à préfigurer aussi bien la ligne claire qu’un style beaucoup plus sauvage que l’on pourrait appeler ligne folle » (2). La méprise du dessinateur pour l’application raisonnée et la correction, qui annulent toute vivacité, toute expressivité immédiate, le conduit à un graphisme apparemment gauche, relevant du croquis, de l’esquisse. À travers la littérature en estampes, Töpffer s’évertue ainsi à faire l’éloge, dans une sorte de sémiologie avant l’heure (3), du trait graphique et partant du dessin linéaire qu’il distingue comme un moyen artificiel d’imitation hautement supérieur – par rapport aux deux autres que sont le relief et la couleur – dans la mesure où il « répond si bien à notre manière intuitive d’observer, qu’il est celui des trois qui dit le plus rapidement les choses les plus claires à notre intelligence, et qui lui rappelle le plus spontanément les objets » (4). Cette transparence revendiquée du trait devient, dès lors, l’un des piliers du comique des histoires en images töpfferiennes. La notice sur l’Histoire de Mr Jabot décrit parfaitement bien cet enjeu :

Ici, comme on le conçoit aisément, les traits d’observation, le comique, l’esprit, résident dans le croquis lui-même, plus que dans l’idée que le croquis développe. Il y a plus, l’histoire abonde en folies qui, exposées au moyen du récit, paraîtraient aussi absurdes que peu récréatives, mais qui, au moyen de la représentation directe, acquièrent un degré de réalité suffisant pour que rire s’en suive. (5)

Parce que « la représentation directe » est d’intuition, stylisée et univoque, elle exhausse les scènes les plus loufoques par « cette sorte de réalité donnée à l’impossible », grâce à laquelle « Goethe daigna s’occuper de M. Jabot » (6). Quand bien même le dessin serait schématique, il demeurerait plus facilement appréhendable :

Si je crayonnais devant vous, même très imparfaitement, un animal qui aurait quatre jambes fines, une panse ample, une queue maigre, et deux longues oreilles, vous direz, n’est-ce pas, vous dites déjà, « Ceci est un âne ». Pourtant, ce croquis n’est en aucune façon semblable à un âne réel ; mais il est, en revanche, tellement semblable déjà à l’idée que vous vous faites d’un âne réel, qu’aussitôt, qu’instantanément, l’âne réel vous est pleinement rappelé. (7)

L’expressivité, la lisibilité sont donc fonction de l’« intention de pensée » que suit la figuration, une notion que le pédagogue oppose à l’« intention imitative » du dessin académique (8). Ces deux concepts confrontés par Töpffer préfigurent ceux de « réalisme intellectuel » et de « réalisme visuel » proposés, en 1913, par le philosophe Georges-Henri Luquet dans Les Dessins d’un enfant (9). Correspondant à une réalité psychique, intellectuelle, la figure est représentée par l’enfant sous son aspect le plus complet et le plus lisible, selon un processus appelé « exemplarité » que Töpffer semble, de fait, avoir mis en œuvre dans ses albums.

Dans le registre du comique visuel, cette idée est d’autant plus opératoire que le graphisme joue le rôle de ce que Marc Chapiro appelle « un masque ». Dans sa thèse sur l’illusion comique (10), ce dernier se penche sur le processus cognitif qui permet, devant un effet risible, d’admettre l’absurde dans le champ du réel – condition indispensable au déploiement de cet effet comique. Le déclenchement du processus est conditionné par la présence du masque, c’est-à-dire d’une sorte de déguisement qui dote l’absurdité d’une apparence raisonnable ou d’une vraisemblance trompant le contrôle de la censure logique qui préside à notre conscience du réel. Le graphisme abrégé, comme la pantomime au théâtre, remplit à merveille la fonction de masque en ce qu’il déjoue d’emblée ce contrôle pour toucher directement aux schèmes aperceptifs, à l’idée que le dessinateur et le lecteur se font du réel. L’écriture graphique adoptée par Töpffer propose ainsi une nouvelle convention, une nouvelle règle du jeu qui, loin de s’écarter du réel, le convoque sans plus se soucier de logique et de mimétisme. Dès lors, l’attitude du lecteur relève bien d’une forme de crédulité en ce qu’il est invité à adopter la conduite représentative du faire semblant, à ne pas « raisonner » au risque de se « méprendre », comme le conseillent les mots de la préface. C’est dire que pour goûter les histoires rocambolesques, il convient de relâcher toute forme de jugement ou d’attente qui s’ancrerait dans le sentiment d’une réalité autre que celle proposée par l’artiste – et l’on voit combien le graphisme personnel de Töpffer imprime la marque de son tempérament, de sa perception imaginaire ou encore de son « illusion particulière » garante, quelques années plus tard, de la valeur de l’œuvre réaliste (11).

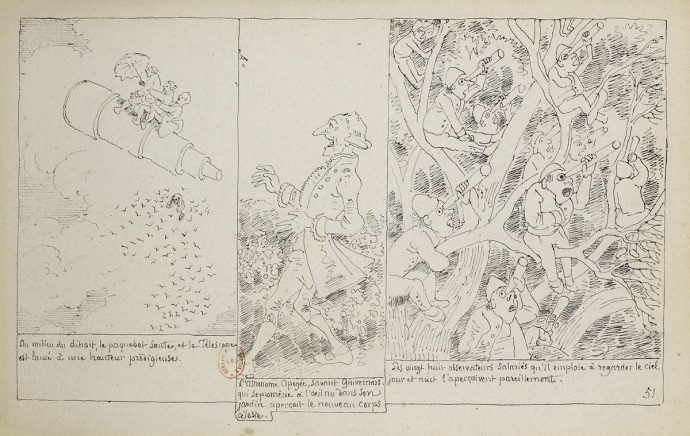

Fig. 42 – R. Töpffer, Le Docteur Festus, 1840, Librairie d’A. Cherbuliez et Cie, Paris, pl. 51. Source : Gallica.bnf.fr

Systématisant et tirant vers l’intuition la linéarité néo-classique, cette « naïveté de crayonnage » (12) fait figure d’innovation dans le paysage esthétique du XIXe siècle :

[Töpffer] mérite, dans l’art qui nous occupe, une place importante ; c’est un humoriste des plus délicats, dont la forme d’expression nouvelle engendra un genre très imité depuis, l’idée de ce trait simple, silhouetteur de personnages et de paysages, sans modèle aucun ; ce croquis naturel, modernisé si l’on veut, appartient en propre à l’artiste. (13)

Moderne, l’écriture graphique de l’initiateur n’est pas du goût de tous et notamment du critique d’art et directeur artistique du journal Le Rire, Arsène Alexandre, qui déplore le « gribouillage si peu complaisant » (14) du dessinateur. Pourtant, cet esprit de croquis se retrouve dans les planches d’artistes inspirés de la manière töpfferienne qui, cette fois, retiennent son attention, comme les histoires de Léonce Petit dans Le Journal amusant :

Nous avons encore à placer, parmi les mieux doués et les plus personnels, Léonce Petit (1839-1884), qui raconta les paysans et les bonnes gens de province avec une bonhomie très souriante, un dessin linéaire très juste dans ses simplifications. (15)

Que ce soit dans les Histoires campagnardes ou l’album des Mésaventures de M. Bêton, Léonce Petit est certainement le plus proche, dans le dessin, de l’esprit töpfferien (16). Surnommé le « Töpffer français », il fait preuve de la même désinvolture dans le tracé des figures, ne respectant pas toujours les proportions physionomiques et esquissant certaines scènes ou certains personnages plus qu’il ne les dessine. Un unique trait cerne les contours et les ombres sont posées à l’aide de hachures négligemment tracées. Il en va quasiment de même dans les albums de Georges Chicki (Souvenirs bachotiques), de Louis Lemercier de Neuville (Les Trente six métiers de Becdanlo) ou de Louis Döes (fig. 43).

Fig. 43 – L. Döes, Les Prétendus de Mademoiselle Pulchérie, Librairie Vanier, 1884, pl. 8. Coll. J.-D. Candaux.

Le style graphique de Töpffer essaime ainsi tout au long du siècle, il se rencontre d’un bout à l’autre de notre corpus. Le premier à l’emprunter est Cham lorsqu’il réalise un dessin épuré, au seul trait de contour, et simplifie à l’extrême le décor et l’environnement de Mr Lajaunisse – au point que l’arrière-plan des cases des premières séquences est laissé totalement vide et blanc. Conformément aux préconisations de Töpffer, il essaie de prêter un maximum d’expressivité à son personnage. Dans l’Essai de physiognomonie, le Genevois s’attache en effet à la distinction des signes servant à marquer les expressions :

Les signes permanents sont ceux qui expriment les habitudes en effet permanentes de l’âme, celles que nous embrassons sous le terme général de caractère ; et ses habitudes permanentes aussi de pensée, d’activité, de puissance, celles que nous embrassons sous le terme général d’intelligence.

Les signes non permanents sont ceux qui expriment tous les mouvements et toutes les agitations temporaires ou occasionnelles de l’âme, comme le rire, la colère, la tristesse, le mépris, l’étonnement, etc., et que nous embrassons sous le terme général d’affections. (17)

Ainsi Mr Lajaunisse nous fait-il voir des visages marquant, d’une manière bien souvent théâtrale et maladroite, la surprise (pl. 4), l’effort (pl. 5), la fatigue (pl. 7). À M. L’Embêtant et à son fils, Cham attribue continûment un signe non permanent, les yeux exorbités : « Le bonhomme arbore donc à chaque instant une expression hallucinée que rien ne justifie » (18). Peut-être ce procédé est-il simplement employé par Cham dans une fin de caricature (19) puisque la caractéristique étant héréditaire, elle devient dès lors un trait permanent typifiant M. L’Embêtant et sa progéniture, que Lajaunisse traite de « têtard qu’il va dénoncer au cabinet d’histoire naturelle » (pl. 30). Le style graphique d’Eugène Forest, dans Histoire de Mr de Vertpré, se rapproche sensiblement de celui de Cham, et, comme lui, Forest marque le visage de l’un des personnages d’une expression outrancière. Assiste effectivement au repas organisé par Mr de Vertpré un homme à la bouche constamment ouverte, ce qui devient drôle lorsqu’une légende précise qu’il baille (pl. 27). Pour son premier album, on sent également Gustave Doré se contraindre à un relatif minimalisme. Dans Les Travaux d’Hercule, seuls les éléments essentiels de la fiction sont représentés dans la majorité des cases. Les décors sont souvent inexistants, hormis dans les vignettes qui font une place privilégiée au dessin de la nature, lequel devient alors prolifique.

À Genève, les premiers continuateurs de Rodolphe Töpffer reprennent le dessin d’esquisse de leur modèle, Charles DuBois-Melly avec Robinson, Adrien Duval avec Histoire de Culoche et Histoire de Monos et Girin et l’auteur anonyme d’Un Ménage dans les nues. Toutefois, avec les dessinateurs Gabriel Liquier et Henri Hébert, on voit quelques dessins s’extraire du modèle töpfferien, illustrant le style plus conventionnel, à mi-chemin entre académisme et caricature, que l’on retrouve dans les journaux et dans la bande dessinée pour enfants.

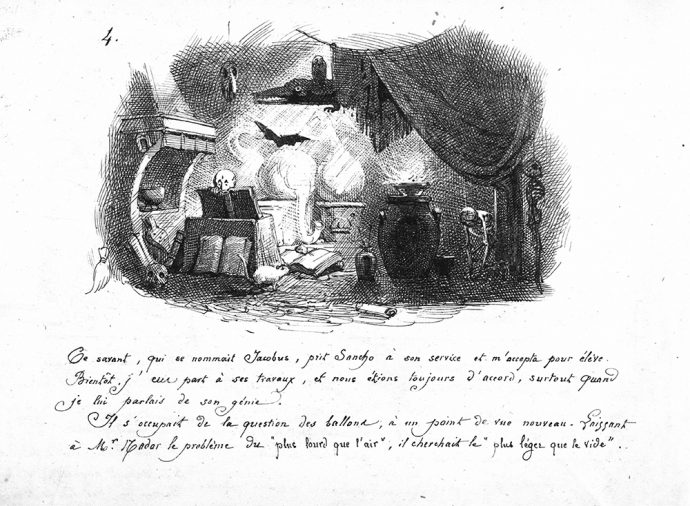

Fig. 44 – G. Liquier, Voyage d’un âne dans la planète Mars, 1867, pl. 4. Coll. Bibliothèque de Genève (V2239).

L’album Voyage d’un âne dans la planète Mars (Gabriel Liquier) combine ainsi négligence et application dans l’exécution, le trait se faisant plus soigné, arrondi et les hachures tracées d’une manière étudiée. La planche 4 figurant le laboratoire du savant Jacobus (fig. 44), dénote particulièrement du reste de l’album et démontre l’habileté du dessinateur dans la création d’une ambiance feutrée, mi-obscure, les volumes et les ombres étant figurés par une multitude de traits finement et régulièrement distribués. Les portraits de l’âne (pl. 14), de profil et de face, témoignent également d’un élan de précision et de justesse. Un même partage, plus nettement visible, entre exactitude et désinvolture caricaturale se trouve dans Patric et Patrac. D’un côté, Henri Hébert fournit un dessin travaillé, avec un jeu étudié sur les ombres et les reliefs, une attention portée aux détails dans l’anatomie ou les vêtements, de l’autre, il se contente de quelques traits délinéant les figures. Davantage d’homogénéité, en faveur d’un style semi-réaliste, se manifeste dans Feuilles d’hiver et Histoire d’une Chapelle (voir fig. 60 et fig. 91).

Dans la presse parisienne, la manière töpfferienne trouve un prolongement dans l’inspiration puisée des séquences du Fliegende Blätter, les dessinateurs allemands étant eux-mêmes influencés par Töpffer qu’ils connaissent notamment grâce à l’édition bilingue de 1846 (cat. n° 9). Sous le crayon de Wilhelm Busch, Carl Reinhardt, Franz von Pocci ou Carl Stauber, le dessin prend forme en quelques lignes :

Fondamentalement, la conception de l’illustration qui prévalait chez Braun & Schneider accordait la primauté au trait, au dessin linéaire. (20)

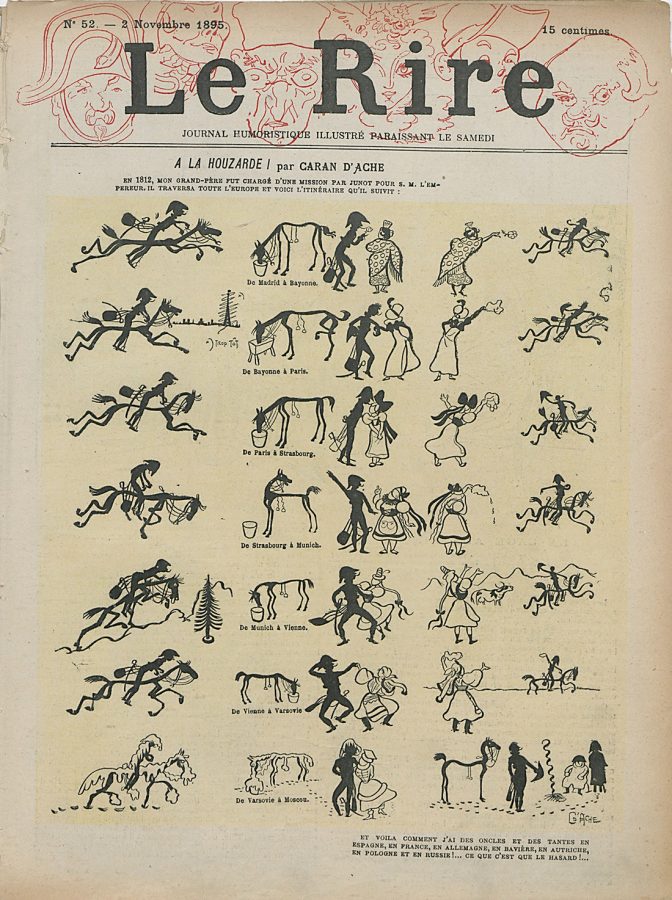

Reproduites dans la presse française, les histoires en images de ces « feuilles volantes » sont très populaires, nous l’avons dit, et à la source non seulement du développement de la séquence muette mais du style de nombreux artistes (21). Les séquences de Caran d’Ache (22) puis celles de Benjamin Rabier représentent le mieux la modernité et la puissance d’expression du dessin linéaire. Dans le catalogue de l’exposition consacrée au premier, Thierry Groensteen décrit son « style original » :

Il impose un style graphique résolument moderne, fondé sur la schématisation des formes et leur réduction au trait de contour. Son utilisation du cerne dans toute sa valeur expressive est à l’origine de l’esthétique qui prévaudra dans la bande dessinée moderne. (23)

Il cite également les commentaires des contemporains de l’époque, comme celui de Raoul Deberdt estimant que Caran d’Ache « a porté à son maximum d’intensité spirituelle et de précision magistrale cette formule de dessin au trait, précédemment cultivée par Crafty en ses scènes hippiques, par Léonce Petit en ses paysanneries, et jadis aussi par Gustave Doré en une remarquable série de très grouillantes noces ou fêtes de village » (24). Remarquablement stylisées (25), au cerne épais caractéristique, les figures dessinées par Caran d’Ache ont l’apparence trompeuse de la rapidité d’exécution. Or, les nombreux calques originaux conservés au Musée de la bande dessinée prouvent le contraire (trois épreuves successives pour un seul dessin : l’ébauche au crayon bleu, le crayonné à la mine de plomb et l’encrage final), ainsi que la nécrologie parue dans Le Figaro :

Caran d’Ache, dès ses débuts, ne laissa justement parvenir à ce public que des choses dont il était lui-même satisfait, et qu’il avait très calculées. Il faut, pour en avoir une idée, l’avoir vu au travail. […] Une fois tous les éléments principaux mis en place par des croquis au crayon, il commençait à chercher un trait, définitif. Son dessin, exécuté avec le pinceau très fin, à l’encre de Chine, était collé sur une glace sans tain. Alors, il superposait parfois six, dix, vingt dessins entièrement recalqués par transparence au pinceau encore, mais recommencés, parfois presque entièrement finis, parce qu’il avait trouvé un mouvement, un simple détail, plus significatif. Ces compositions avaient ainsi l’apparence de choses écloses d’un jet, et de là lui venait sa légende de paresse. (26)

La réduction des figures au trait de contour ne doit plus rien ici à la spontanéité louée par Töpffer, l’élan est plutôt celui d’un travail de synthèse minutieusement étudié pour une efficacité maximale au sein du support de presse. Son style original, Caran d’Ache ne le façonne d’ailleurs qu’au cours de sa carrière, les premiers dessins dans Tout-Paris n’ayant pas la même force d’expressivité. C’est avec le temps également que Benjamin Rabier s’approprie une écriture graphique particulière. Dans ses premières réalisations, la manière est encore très éloignée de celle qui va faire sa renommée. Les planches données à La Chronique amusante ou au Gil Blas illustré montrent effectivement un style hésitant, aux lignes multiples et s’arrêtant sur les détails. Au fil des collaborations journalistiques, Rabier se spécialise et se démarque du reste des dessinateurs – enjeu crucial en cette époque d’importante concurrence – par une recherche constante de la plus haute lisibilité et, partant, de la plus grande simplicité. Trait de contour, simplification des figures et terminaisons arrondies déterminent son style digne de la « ligne claire », illustrée quelques années après par Hergé (Georges Remi, 1907-1983) qui ne cache pas sa dette envers Benjamin Rabier, le créateur de Tintin-Lutin (1897) dont il évoque le « trait énergique et “fermé” » (27). Il y a une véritable aisance en effet chez le Vendéen, pour qui dessiner est une seconde nature :

Il coloriait au lavis avec des encres de couleur ; il dessinait très rapidement sans jamais avoir besoin de rectifier. Sur du papier cristal très lisse avec un crayon très finement taillé ; il avait toute une collection de grattoirs, scalpels et rasoirs qui lui permettait de tailler ses crayons. Puis il reprenait à l’encre de Chine en suivant d’assez loin le premier trait qu’il considérait comme une ébauche. (28)

Sur le modèle de ces artistes, les dernières décennies du siècle comptent bon nombre de dessinateurs qui adoptent le dessin linéaire et épuré : Georges Delaw (Henri Georges Deleau), au trait simple et ferme, Jules Dépaquit dont les dessins schématiques, souvent accompagnés de légendes manuscrites, n’ont plus rien d’académique et aussi, Gustave Verbeck, Louis Daisne et bien d’autres dans les pages du Rire ou du Pêle-Mêle. Mais cette forme d’écriture graphique, si elle ne cesse de se développer après 1860, doit compter avec une autre plus conventionnelle qui ne disparaît pas pour autant des cases de l’histoire en images.

3. Académisme contre caricature

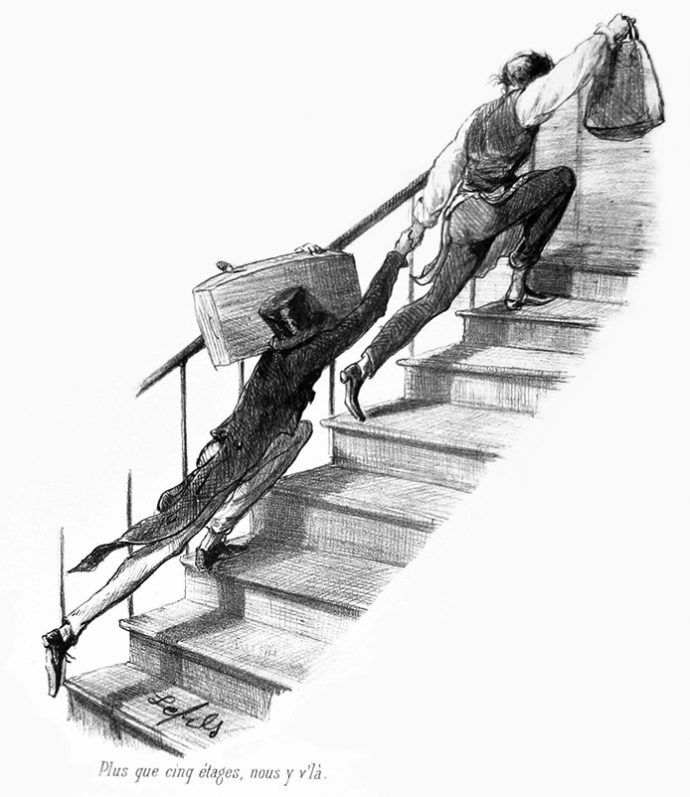

Quand bien même ils se spécialisent dans la satire graphique ou la caricature, les dessinateurs au XIXe siècle ont quasiment tous reçu une formation à l’École des Beaux-Arts ou dans des académies, et certains mènent parallèlement une carrière en peinture (29). Un certain respect des préceptes enseignés dans les écoles en matière de représentation émane alors des bandes dessinées d’auteurs qui ne cèdent pas, ou seulement pour un temps, à la popularité du croquis. Cham, on l’a vu, réalise Mr Lajaunisse dans un style sommaire et privilégiant la ligne de contour. Dès Mr Lamélasse, son écriture graphique commence à se complexifier tandis que les décors restent, eux, très limités. Les traits se multiplient et le dessin s’étoffe de plus de détails, notamment dans la représentation des costumes. Fortement influencé par le système graphique de Daumier, dont l’orthodoxie picturale fait alors débat (30), Cham observe un certain respect des conventions esthétiques du grand art de l’époque. Ce conformisme se dévoile particulièrement dans les Aventures de Télémaque et l’Histoire du Prince Colibri. Dans ces deux albums, les figures sont cernées par d’innombrables traits, qui soulignent les plis et les détails des vêtements. Le dessin est beaucoup plus travaillé que dans les précédents titres, les ombres sont portées par des aplats estompés et stratégiquement placés – en vue parfois d’un effet de dramatisation (pl. 5 et 13, Histoire du Prince Colibri). Si les personnages sont soigneusement étudiés – le jeu d’ombres modèle parfaitement les jambes de Télémaque (pl. 46) – le décor est totalement inexistant ce qui donne l’impression, atténuée lorsque les ombres sont portées au sol, qu’ils flottent dans l’espace trop vaste de la case. Cette minutie dans le tracé se fait au détriment de la vivacité des personnages dont les poses paraissent figées et n’évoluent pas, ou mal, d’une case à l’autre – comme dans la planche 24 où le Capitaine rencontre Télémaque qui se situe à droite de l’image, puis lui adresse une accolade dans la seconde case où Télémaque est soudainement placé à gauche. Une certaine sophistication dans l’exécution des dessins se remarque ainsi chez des auteurs comme Henry Émy, Gilbert Randon ou Victor Adam, qui s’appliquent à rendre le modelé, les ombres, les détails. Particulièrement dans l’album de Lefils, Comment on étudie la médecine à Paris (fig. 45), des cernes fins et précis viennent circonscrire les figures qui jouent des contrastes entre le blanc de la page et les estompes grisées pour créer des effets de volume, de texture et des notations de lumière. Les visages sont animés de nombreuses variations physionomiques et les postures rendues par des mouvements à la fois exacts et amplifiés.

Fig. 45 – Lefils, Comment on étudie la médecine à Paris, Aubert & Cie, 1851, détail pl. 4. Coll. de l’auteur.

La recherche dans l’expression du mouvement amène précisément Victor Adam du côté de la caricature. Dans Mr de la Lapinière, cohabitent significativement l’art appliqué du lithographe et la désinvolture du parodiste. Spécialisé notamment dans le dessin de chevaux, il démontre son habileté dans les images qui figurent ces animaux (pl. 11, 19, 22) mais prend des libertés avec les postures et les proportions lorsqu’il s’agit d’animer l’infortuné chasseur. C’est que le dessinateur sait parfaitement représenter la physionomie humaine, talent qu’il met à profit dans les lithographies de paysage et qui lui vaut d’être « assurément le plus répandu et le plus habile » des « faiseurs de bonshommes » (31). Comme Victor Adam, les artistes qui ne s’affilient pas à l’école du style croquis et linéaire mesurent un équilibre entre l’exigence d’un dessin semi-réaliste et la déformation du modèle normatif, suivant les règles de la caricature (32). Ainsi dans Les Tâtonnements de Jean Bidoux Cham s’amuse-t-il à passer les différents corps de l’armée – sapeur, major, tambour-major, sergent, sous-lieutenant – sous le crayon minutieux du caricaturiste soulignant embonpoint, hirsutisme ou maigreur tout en appliquant les leçons reçues du peintre Nicolas-Toussaint Charlet (1792-1845), réputé pour ses lithographies à sujets militaires (33). Cham abandonne donc rapidement le dessin linéaire qu’il avait repris de Töpffer pour ses deux premiers Albums Jabot. Dans le feuilleton du Charivari, Voyage de Paris en Amérique, il mêle cependant application académique et dessin minimaliste. Un véritable travail de composition se lit dans certaines figures, qu’il réalise à l’aide de traits ondulants, à l’aspect vermiculé dans le style d’Honoré Daumier – le dessin des chevaux et des véhicules privilégie lui aussi le travail en précision sur le relief et la lumière, par les nuances de gris et le procédé du grattage. Certains éléments sont à l’inverse réduits à leurs traits les plus élémentaires, des personnages notamment sont laissés à la première étape de leur élaboration, celle du « fil de fer », créant un effet de profondeur de champ.

La balance entre académisme et caricature penche parfois plus nettement pour l’un ou pour l’autre. Benjamin Roubaud, peintre de genre par ailleurs, fait montre dans le feuilleton Les aventures de Scipion l’Africain (L’Illustration, 1845) d’une exactitude, d’un raffinement dans la représentation du folklore oriental qui confèrent à ses images un charme proche des illustrations de Charles Marville (1813-1879, peintre-graveur et photographe de Paris) pour l’édition de 1840 des Mille et une nuits d’Antoine Galland (c.1646-1715). À l’inverse, les cases des Aventures de mossieur Réac (Nadar, Revue comique, 1849) donnent à voir des personnages aux visages et aux postures grotesques, dressés en quelques traits selon un schématisme géométrique – Mr Réac arbore une tête particulièrement anguleuse. Elles témoignent du fait que Nadar, d’abord journaliste et écrivain, commence le dessin sans formation, apprenant les rudiments de manière autodidacte dans l’atelier du peintre Camille Fontallard (dit Calino) (34). La différence de tenue entre L’Illustration et la Revue comique n’est pas étrangère à cet écart stylistique mais la dualité du dessin de bande dessinée est finalement celle de la librairie illustrée de l’époque :

Les illustrations romantiques se distribuent entre deux pôles : d’une part celui du croquis, centrifuge, non fini, sorte de fac-similé autographe ; d’autre part celui de l’estampe de type néo-classique, tableau fini, qui joue sur les demi-tons illusionnistes, restitués par la taille croisée du burin ou le grainage de la pierre lithographique. C’est entre ces deux pôles formels que s’organisent les pratiques de la gravure tout au long du dix-neuvième siècle. (35)

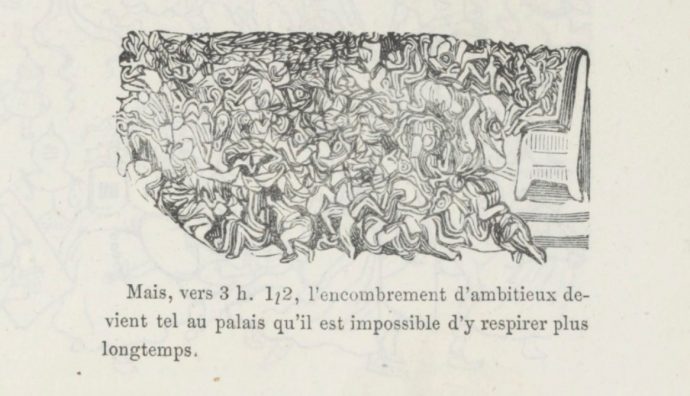

L’œuvre imprimée d’Honoré Daumier manifeste ce partage, que l’on compare la lithographie de la Rue Transnonain (36) et les bois publiés dans Le Charivari. Puisant dans le répertoire des styles graphiques, Gustave Doré les emploie tous dans un unique album, proprement syncrétique. L’Histoire de la Sainte Russie fait en ce sens office de véritable laboratoire. D’une part, la manière de l’illustrateur se ressent dans plusieurs vignettes qui jouent dramatiquement sur le dégradé par les nuances de noir, de gris et de blanc, obtenus par la modulation de l’épaisseur des traits. D’autre part, il se contente d’un dessin de contour pour des images tenant de l’ébauche négligemment esquissée. Ce schématisme s’applique également aux images reposant sur d’impressionnantes accumulations de figures entremêlées, que l’on retrouve dans Le Journal pour rire – les fameuses fêtes de villages « grouillantes » qu’évoque Raoul Deberdt – et qui rappellent les planches que Richard Doyle (1824-1883) donne au journal anglais Punch, certaines étant reprises par L’Illustration :

His spontaneity and crudity – though he could draw much more academically – were particularly effective in crowd scenes, and as such may have been influenced by Richard Doyle, who, since 1846 as a youth of twenty-two years, had been embellishing Punch with parodic medievalizing and deliberately childish “outline” compositions. […] The style seemed to derive not only from children but also from “the people”, and was suited to the quick evocation of masses of figures – at the very moment when “the people”, “the masses”, had once again entered on the historical stage. (37)

L’amoncellement des corps, dans les scènes de guerre (38) notamment, se traduit quelques fois par un véritable enchevêtrement, transformant les contours des personnages en motifs abstraits (fig. 46), véritables préfigurations des montages cubistes qui font également penser au cycle pictural de Jean Dubuffet (1901-1985), L’Hourloupe.

Fig. 46 – G. Doré, Histoire de la Sainte Russie, J. Bry ainé, 1854, détail p. 45. Source : Gallica.bnf.fr

Gustave Doré recourt également au dessin d’ombres (39) qui souligne les silhouettes des personnages et fait le pendant à la violence et à l’humour noir des scènes et des légendes. Là encore, il annonce le théâtre Le Chat noir et notamment L’Épopée de Caran d’Ache (spectacle d’ombres représenté pour la première fois le 17 décembre 1886) ou encore les scènes nocturnes qui parcourent les albums de Rabier, dont Christophe fait usage également. Jouant toutes ses cartes – sans doute réalise-t-il cet album comme le dernier – Gustave Doré explore les potentialités d’un crayon qui pastiche le style raide et naïf des estampes populaires (40), en deux images (pl. 58) se donnant comme des fac-similés tirés d’une collection de Russie.

Après les années 1860, le graphisme à la fois caricatural et à tendance réaliste ou naturaliste d’Albert Humbert correspond à celui des dessinateurs de presse qui n’optent pas pour le style croquis à la mode. Gédéon Baril, Draner, Jean d’Aurian (Pierre-Emmanuel Pérusat), Maurice Radiguet, Albert Guillaume, Lacroix, Gustave Frison, Lourdey (Maurice Lefebvre), etc. (dans La Lune, L’Éclipse, Le Pêle-Mêle, Gil Blas illustré, La Caricature, Le Musée comique, Le Journal pour tous…) observent tous, plus ou moins, un équilibre entre fantaisie et réalisme dans le traitement des figures. Des effets comme la déformation des physionomies – notamment par le procédé bien connu des grosses têtes sur de petits corps, que l’on retrouve aussi bien dans l’imagerie populaire et les abécédaires que dans les portraits-charges de Gill – n’empêchent pas la sophistication dans le tracé ou la mention de détails.

Cette liberté prise par les dessinateurs journalistiques est judicieusement importée par Albert Quantin dans le domaine, peu attaché aux excentricités graphiques, de l’imagerie populaire. Des planches comme Soirée de contrat (s9-n7, 1890) et Ouverture de pêche (s11-n6, 1893) montrent ainsi le trait rond, campant des personnages renflés, qu’adopte le collaborateur du Chat noir, Godefroy. Le rêve de Nini (s19-n18, 1902-1904) et Les souliers de Baluche (s19-n20) illustrent, elles aussi, la modernité du dessin nerveux, aux figures arrondies, de Francisque Poulbot. Les altérations grotesques d’Henri de Sta (Pas trop n’en faut, s18-n11, 1902-1904), l’expressivité et la stylisation des systèmes graphiques d’un Steinlen (Le tigre emprisonné, fig. 39 ; Le lion enfumé, s7-n8) ou d’un Rabier (Le clown et l’éléphant, s17-n20, 1902) contribuent au succès de cette collection qui se démarque de la relative uniformité artistique des anciennes images populaires. Les premiers bois gravés donnent en effet des images frustres, raides, mais la lithographie et l’arrivée de Charles Pinot dans le domaine de l’image populaire, dans les années 1860, favorisent déjà le développement d’un style plus en conformité avec le goût du public. Formé à l’École des Beaux-Arts, ayant fréquenté l’atelier du peintre Paul Delaroche, Pinot donne un nouveau tournant à l’imagerie d’Épinal :

À l’imagerie populaire, naïve, copiée sur l’imagerie parisienne en taille-douce de la rue Saint-Jacques, gravée sur bois de fil, va succéder une imagerie qui utilise toutes les ressources et toutes les facilités qu’apporte la lithographie.

Pinot, habile et fécond dessinateur, est plus proche des caricaturistes de son époque, tels que Gavarni ou Cham, notamment, que des imagiers qui l’ont précédé ! Aujourd’hui, Pinot serait certainement un auteur de bandes dessinées à succès. (41)

Les disproportions physionomiques de Moloch (Hector Colomb) ou de Phosty (Gabriel Gostiaux) côtoient ainsi le traitement plus réaliste de Chauffour. Dans la Série aux Armes d’Épinal et dans l’Imagerie artistique de la Maison Quantin, un même partage entre graphisme novateur, libéré et style plus conventionnel, académique fait la diversité des collections. Dans le fonds Quantin, des artistes comme Joseph Beuzon, Félix Lacaille, Firmin Bouisset ou Fernand Fau confirment un vocabulaire graphique précis, minutieux et détaillé. David Kunzle avance d’ailleurs que le style de Fernand Fau, comme celui d’artistes éloignés de la vogue du dessin linéaire, devait paraître désuet (42). Ceci est probablement vrai dans la presse populaire et satirique, mais dans le cadre d’une publication destinée à la jeunesse, le graphisme de Fernand Fau répond à une exigence de réalisme en adéquation avec la perception enfantine :

L’enfant évalue le réalisme de l’œuvre selon la présence ou non d’éléments picturaux comme la maîtrise du trait, la minutie du détail, le fini du contour, la précision de l’exécution et l’abondance relative de détails. Le réalisme se rapporte aussi bien au respect des formes qu’à celui des couleurs et des proportions. […] La représentation qui respecte le critère de réalisme rend le contenu directement accessible à l’enfant et lui permet d’y adhérer de manière immédiate, totale. Elle favorise une communication plus vive avec le thème représenté. (43)

Lorsqu’il précise que, durant cette période de réalisme, « l’enfant a tendance à privilégier le dessin à la couleur » dans la mesure où « le trait et le contour permettent d’isoler, de discriminer et de délimiter les objets, pour les désigner en les distinguant les uns des autres » (44), Jean-Christophe Vilatte reprend, sans pour autant les mentionner, l’éloge du trait et l’idée de l’estampe populaire que Rodolphe Töpffer a formulés. Les Réflexions à propos d’un programme exposent longuement sa conception d’un art graphique pour le peuple et les enfants, représenté en excellence par les estampes de William Hogarth, qui s’appuierait sur la « clarté d’expression » et la « simplicité d’exécution », alliées à la « netteté des procédés » :

C’est en effet dans le trait que résident, comme nous avons essayé de le démontrer ailleurs, tous les caractères principaux de l’imitation, tous ceux qui sont les premiers saisis, ceux aussi qui parlent le plus directement à l’âme, à l’intelligence, au cœur. (45)

Cette réflexion est ensuite relayée, en 1869, par Champfleury dans son Histoire de l’imagerie populaire (46) puis par Viollet-le-Duc et la commission de 1881, recommandant des « silhouettes avec une coloration élémentaire, sans modelé » (47). Qu’il s’agisse d’images comme support d’enseignement ou d’images récréatives – les artistes et les éditeurs de ces deux domaines ont tendance à se confondre – les indications sont les mêmes : si le graphisme caricatural et amusant des dessinateurs de presse trouve une place dans l’imagerie, par un effet de contagion, c’est bien plutôt l’exactitude et l’absence d’excentricité qui l’emportent d’une manière progressive jusqu’au tournant du siècle :

À partir du début du XXe siècle, on rejette également le dessin caricatural, forme privilégiée du graphisme pour enfant au XIXe siècle. L’idée s’impose que le « grotesque », traduction graphique de la laideur morale, déforme le goût de l’enfant, lui présente une vision fausse de la réalité et, au-delà, une perception avilie de l’humanité. (48)

Le discours tenu par la Maison Quantin sur l’Imagerie artistique et sur l’Encyclopédie enfantine est sensiblement proche des idées émises en cette période sur l’éducation esthétique de l’enfant. La conscience, nouvelle, d’un style de dessin spécifique à la jeunesse est formulée en 1883 par Henry Havard :

Ce serait une erreur de croire que ce qui plaît à des hommes charme l’enfant. À chaque âge correspond non seulement un degré d’éducation mais encore une esthétique particulière. L’enfant a son art à lui comme il a sa littérature. Il ne faut pas cesser de rester à la portée de son entendement. Il en est de même pour l’image. (49)

L’idée que la formation au sentiment de l’art puisse passer par l’observation d’images « domestiques » se précise en 1884 sous la plume d’Émile Cardon : il « n’est pas indifférent d’orner la chambre des enfants d’images artistiques qui charment les yeux et donnent le spectacle de scènes riantes. La vie toute entière de l’homme se ressent des premières impressions de l’enfance » (50). Albert Quantin, de même, prévient que « les images des livres et des albums sont en quelque sorte la première figuration artistique qui frappe une jeune intelligence : il importe donc au plus haut point qu’elle ne soit pas faussée dès le début » (51).

Christophe, dans les planches qu’il donne pour la presse comme dans les albums et l’imagerie populaire, privilégie dans cet esprit une pente réaliste et académique. La caricature est donc minimale, les proportions des corps scrupuleusement respectées :

Ainsi, Christophe repasse à la plume et l’encre de Chine noire sans repentir un croquis crayonné au bleu ou à la mine de plomb ; son trait est léché, policé et miniaturiste, il invite le regard scrutateur de l’enfant-lecteur à explorer « l’image écrite », que ce soit dans les culs-de-lampe philatéliques ou les vignettes où certaines indications sont à lire « à la loupe ». (52)

Une fidélité de représentation qui convient donc particulièrement bien au jeune lectorat des aventures des Fenouillard, de Cosinus et de Camember. Pour Thierry Groensteen, cependant, « Christophe n’a pas de génie graphique particulier », il explique :

son dessin me paraît académique, probe, efficace, illustratif ; je pense que son trait est un trait qui est sans consistance et que ses expressions de visage sont parmi les plus pauvres qu’on puisse trouver dans toute l’histoire de la bande dessinée. (53)

Thierry Smolderen, quant à lui, évoque « une ligne claire impersonnelle, proche de l’illustration technique » (54), description qui paraît correspondre à la manière de l’auteur-illustrateur de nombreux livres pour l’enseignement scolaire. Quoi qu’il en soit, on mesure l’écart qui se creuse entre l’idée du dessin le plus épuré possible préconisé par Töpffer et celui, recommandé par les institutions, qui prévaut dans l’iconographie pour enfants – les histoires en images de Bertall ou Morin, dans La Semaine des enfants, sont de la même veine graphique semi-réaliste.

3. Enfantillages du crayon

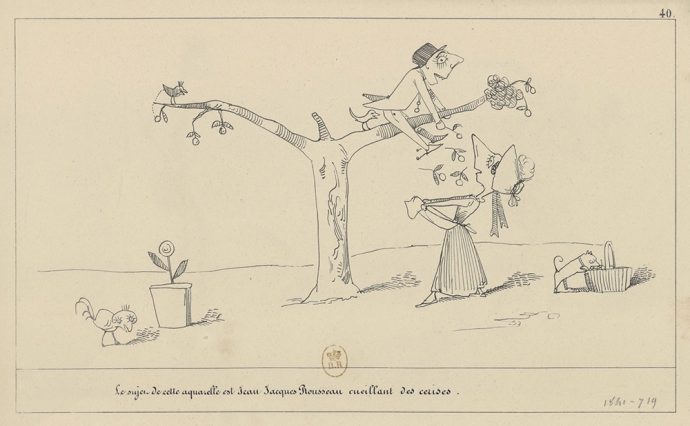

Dépassant la diversité des esthétiques, des ruptures graphiques conduisent les artistes, tout au long du XIXe siècle et encore après, à emprunter, le temps d’une case ou d’une planche, la manière d’un jeune dessinateur. Le pastiche du dessin d’enfant est comme un fil rouge dans la bande dessinée, investi suivant les époques et les personnalités de différentes colorations. Nous avons déjà dit que le griffonnage des murs, dans de multiples histoires, renvoie implicitement à la définition antique de l’album. Il évoque en même temps le « graffiti », mot que l’archéologie choisit pour définir, simultanément à la découverte des fresques de Pompéi au milieu du XIXe siècle, une inscription laissée sur un mur. Le caractère non-officiel, en marge du graffiti en fait un symbole de choix pour les satiristes dont il représente la liberté et l’impertinence. Il focalise, par un mouvement spéculaire, sur la position dévaluée de la caricature et de la séquence, il conjugue et porte à son comble, comme pour faire taire les dénigreurs de talents, graphisme désinvolte et esprit d’enfance. En arrière-plan, les graffitis se font mise en abyme du geste graphique, image assumée de la régression comique, ainsi du pendu et de la caricature du « sergen » sur les murs de la salle de police dans Le Sapeur Camember (pl. 26) ou, gravé dans la roche, du bonhomme brandissant une flèche, emblème de Philoctète dans les Aventures de Télémaque (pl. 45). Dans l’album de Cham parodiant le récit de Fénelon, deux autres cases laissent voir, accrochés au mur, une affiche et un tableau dont les dessins représentent un centaure des plus enfantins (pl. 42-43). Ils renvoient au vaste mouvement de désacralisation de l’art entamé par les nombreux Salons pour rire, Salons comiques ou Salons caricaturaux diffusés dans les journaux satiriques, auxquels sacrifie la plupart des auteurs de bandes dessinées – Cham (55), Nadar, Gustave Doré, Stop, Bertall, Guillaume, Caran d’Ache, Christophe et Henri Hébert. Dans ces interprétations comiques des œuvres exposées, de nombreuses charges utilisent la maladresse feinte ou la déformation pour tirer la simplicité vers le simplisme ou faire régresser le sérieux vers l’enfantin (56). Les vignettes de Cham redessinant les toiles de Manet ou de Courbet explicitent assez la démarche. Exemple cité d’album aux dessins d’enfants, Un Génie incompris fait écho à cette pratique lorsque le jeune Barnabé Gogo, « ne pouvant s’astreindre à copier » (pl. 22), reproduit sans le savoir la toile de Nicolas-Antoine Taunay (1755-1830), Le Général Junot au combat de Nazareth (1799) ou lorsque, plus âgé, il s’essaie à l’aquarelle sur le thème de Jean-Jacques Rousseau cueillant des cerises (fig. 47) – toile de Camille Roqueplan (1802-1855), Jean-Jacques Rousseau cueillant des cerises (1836).

Fig. 47 – Cham, Un Génie incompris, Aubert & Cie, 1841, pl. 40. Source : Gallica.bnf.fr

Comme un jeu social, bon nombre de séquences s’attachent à tourner l’art officiel en dérision et les toiles du « peintre fantaisiste » Anatole Balochard, dans l’album d’Albert Humbert, suffisent à manifester par leur nullité la complexité du rapport au grand art, à la fois repoussoir, modèle désacralisé et idéal convoité, inatteignable – Gustave Doré signe des Salons comiques alors même qu’il tente sérieusement d’exposer ses peintures dans cette institution.

Le dessin maladroit et régressif peut se faire simple amusement sous le crayon de dessinateurs qui ne lésinent pas à mettre la notion de plaisir au cœur de l’acte créateur. Christophe, notamment, se plaît à contrefaire son talent en même temps qu’à le mettre au niveau de son jeune lectorat. À plusieurs reprises, il provoque une rupture dans la stabilité du graphisme – d’autant plus que son style est classique – en déléguant la réalisation du dessin à des enfants : « Christophe fils » signe ainsi une case congédiant une scène indécente et qui se veut être, également, un clin d’œil à l’initiateur de sa carrière de dessinateur humoriste (pl. 15) :

Or, un matin, Zéphyrin reçoit une lettre qui le fait bondir hors de son lit. Le costume de Cosinus étant par trop primitif, nous nous voyons, par égard pour le lecteur, obligé de remplacer sa maigre silhouette par une échappée sur la belle nature, due à l’habile crayon d’un de nos plus fameux paysagistes.

Dans La Famille Fenouillard, la supercherie sert ailleurs la parodie du récit de voyage lorsque les dessins de mesdemoiselles Artémise et Cunégonde authentifient la correspondance que le narrateur dit avoir avec la famille – « (Dessin communiqué par mademoiselle Cunégonde Fenouillard, princesse de sang) », « Ces renseignements nous ayant été donnés par M. Fenouillard lui-même […] » (pl. 51). Elle est l’occasion de mesurer en contrepoint le talent du dessinateur, dans une auto-valorisation ironique ajoutée après-coup, pour la mise en album : « (Ce dessin a été exécuté par un de nos plus grands artistes – c’est l’auteur – d’après un instantané communiqué par M. Fenouillard qui affirme avoir, dans ces circonstances, conservé tout son sang-froid) ». L’image montre les Papous, minuscules silhouettes rudimentaires, secoués par un violent tremblement de terre. Peut-être Christophe renvoie-t-il ici, en attirant l’attention sur l’aspect du dessin, à la tradition graphique des personnages en fil de fer.

Dans le chapitre intitulé « Graffiti et petits bonhommes » (57), Thierry Smolderen rappelle le goût des dessinateurs de l’époque romantique pour ces formes d’expressions « primitives », pour les représentations naïves et enfantines. La plus minimaliste est celle qui consiste à faire naître un personnage, une histoire, de bâtonnets savamment animés. L’ouvrage de Smolderen reproduit une planche de George Cruikshank, Lines and Dots, publiée à Londres en 1817, illustrant comme son nom l’indique les « Effets frappants produits par des LIGNES et des POINTS, à l’usage du jeune Dessinateur », Striking Effects produced by LINES & DOTS – for the assistance of young Draftsmen (58). En France, ces « hypothèses humaines » (59) sont popularisées par Jean-Jacques Grandville, lorsqu’il habille des partitions musicales de son invention de multiples figures en bâtonnets. Telles les lettres des rébus du journal, les notes prennent vie dans ces Musiques bizarres publiées par le Magasin Pittoresque en 1840. Les mélodies en action de Grandville font date et les hommages apparaissent. Gustave Doré en place un dans l’album Des-agréments d’un voyage d’agrément (1851), à la planche 19 où César Plumet se laisse emporter par de « vagues rêveries » musicales, un autre dans Histoire de la Sainte Russie (1854), à la planche 94 où l’armée du czar s’organise sur du papier à musique. L’illustrateur et écrivain munichois Lothar Meggendorfer donne, quant à lui, plusieurs interprétations de ces partitions animées, dans le journal Fliegende Blätter notamment (60). Le dessin minimaliste, sur la base de silhouettes filiformes, fait fortune de manière internationale, en Allemagne notamment dans les années 1870-1890. On le retrouve à Genève, à la faveur de la reproduction de séquences étrangères, comme celle de Meggendorfer par exemple, en double page dans Le Papillon (Farce de Carnaval, 16.04.1890). Un dessin de couverture, dans le même périodique, utilise des taches d’encre pour figurer de petites scènes, il porte le titre Comment le collégien D., jeune amateur distingué, sait utiliser les taches d’encre sur son cahier (03.09.1890) et paraît être original (nous ne parvenons pas à lire la signature). Il semble une illustration de la théorie de la tache mise au point par le dessinateur anglais Alexander Cozens (1717-1786) – il publie un traité en 1785, Nouvelles Méthodes pour stimuler l’invention dans la composition dessinée de paysages originaux. Populaires au XIXe siècle, ces recherches sur les possibilités figuratives offertes par un jet de peinture sont reprises par le « tachisme romantique ». Victor Hugo s’en inspire dans ses dessins dont Théophile Gautier décrit « les chimères de la fantaisie et les caprices fortuits de la main inconsciente » (61). La tache rouge ou noire, pleine page, dans Histoire de la Sainte Russie peut de même constituer un hommage à ce procédé créatif auquel l’œuvre graphique d’Henri Michaux, au XXe siècle, offre un spectaculaire prolongement.

Laissant une large place au hasard et au processus imaginatif, les théories de Cozens raisonnent également dans celles de Töpffer à l’égard de sa propre méthode de création. Dans Essai de physiognomonie, il explique combien son dessin est réalisé d’intuition, les histoires en estampes créées à partir des virtualités, non plus des taches d’encre, mais du trait :

Seulement, le trait graphique, à cause de sa rapide commodité, de ses riches indications, de ses hasards heureux et imprévus, est admirablement fécondant pour l’invention. L’on pourrait dire qu’à lui tout seul, il met à la voile et souffle dans les voiles. Ce qui nous donna un jour l’idée de faire toute l’histoire d’un Monsieur Crépin, ce fut d’avoir trouvé d’un bon de plume tout à fait hasardé la figure ci-contre. (62)

Il y a de l’inconscient et des pulsions régressives déversées dans ses histoires et Töpffer, dans les Réflexions et menus propos d’un peintre genevois, conforte sa propre pratique de dessinateur en prônant les vertus du minimalisme en art, à partir de l’exemple des dessins archaïques, des graffitis antiques et enfantins (63). On songe ici à Charles Baudelaire et au chapitre du Peintre de la vie moderne consacré à « L’artiste, homme du monde, homme des foules et enfant ». À travers le modèle d’un peintre mystérieux, « M. G. » (Constantin Guys), le poète y fait l’éloge de la « première ingénuité » et évoque le génie comme « l’enfance retrouvée à volonté » (64).

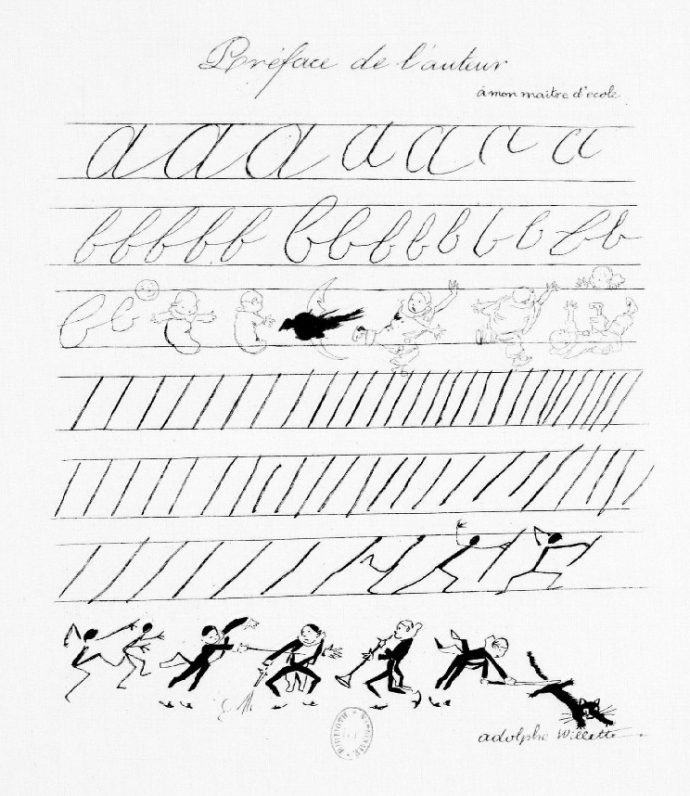

Fig. 48 – A. Willette, Pauvre Pierrot, préface, éd. Magnier, 1887. Source : Gallica.bnf.fr

Typiquement romantique, le mythe de l’enfance de l’art se trouve ainsi convoqué dans les histoires en images, à l’occasion d’un style graphique pleinement désinvolte ou d’un dessin ponctuellement rudimentaire. Renvoyant à l’émerveillement proprement enfantin, à un « état d’enfance » (65), cette sorte de graphisme se fait l’image même des qualités d’observation et de mise en intrigue des moindres faits quotidiens, à l’œuvre dans la bande dessinée. De cette manière, sans doute, faut-il comprendre la préface qu’Adolphe Willette réalise au recueil de bandes dessinées et de poèmes parus dans la presse, Pauvre Pierrot (fig. 48) : comme un pied de nez à l’institution qui érode les qualités de l’enfance – dédicacée, « à mon maître d’école », la page montre des lignes d’écriture où des premières lettres de l’alphabet naissent un bébé, Pierrot blanc, puis de bâtonnets une forme anthropomorphique, Pierrot noir.

Rassemblant les fantaisies graphiques qui traversent le siècle (transformations graduelles, taches, bâtonnets), Willette allie savamment écriture et dessin, célébrant ses personnages emblématiques sortis du signe alphabétique – ironie lorsqu’on sait combien les histoires muettes de Willette sont mal comprises du public. Les procédés évoqués se regroupent également sous le crayon de Caran d’Ache : les personnages en fil de fer et en ombres chinoises (fig. 49), les notes animées à la manière de Grandville (Le Figaro, 19.12.1898) et le pastiche du dessin d’enfant (Comment le petit Jean comprend la bataille d’Iéna, Le Chat noir, 02.01.1886).

Fig. 49 – Caran d’Ache, À la Houzarde !, Le Rire, n° 52, 02.11.1895. Source : Gallica.bnf.fr

Dans le cadre de l’imagerie enfantine, le travestissement (exceptionnel) du trait a valeur de mimétisme, il « thématise le genre » (66) du conte dans la planche de Théophile-Alexandre Steinlen publiée par la Maison Quantin, La Bergère et le Loup (s4-n3, 1887). Un autre exemple se trouve dans l’Imagerie Pellerin, avec la planche dessinée « par le petit Bole », Petit Toto et les trois brigands, n° 396. Le personnage de Toto – représentant typique de l’enfant ou de l’élève à partir de l’emploi du nom dans Le Journal amusant du 14 août 1875, comme signalé par Littré – est utilisé par les dessinateurs de presse qui prennent plaisir à la falsification, dans les dernières années du XIXe siècle, en se faisant passer pour le « jeune Toto (6 ans) » (Pêle-Mêle, 06.06.1896) ou pour le jeune Benjamin (Minet, Tom et le petit garçon, Rabier, Le Rire, 05.09.1896) ou encore, à Genève, pour « le petit Philippe (âgé de huit ans) » (Dessins sur l’escalade, Le Papillon, 10.12.1890). On relève à Genève églament, dans le Carillon de Saint-Gervais, une bande dessinée d’un certain Georgina entièrement racontée dans un style (de dessin et d’écriture) purement enfantin (Histoire de Monsieur Gigot, 27.11.1886).

À cette période, le lien se tisse de la bande dessinée aux inventions fantaisistes des Incohérents, groupe d’artistes parisiens qui usent de techniques picturales incongrues et organisent, dans la lignée des Salons caricaturaux, un contre-Salon parodique, dans l’idée de présenter des « dessins exécutés par des gens qui ne savent pas dessiner » (67) – Caran d’Ache, Job, Henri de Sta, Willette, Alfred Le Petit exposent notamment aux Incohérents dont le noyau initial est constitué des Hydropathes et du groupe du Chat noir. Par réaction à l’élitisme de l’art officiel, dont le Salon annuel est remis en cause, en nette perte de légitimité, l’amateurisme est devenu une valeur refuge, teintée d’une subversion, d’une quintessence recherchée et appréciée. Sous la forme d’une conversation, la recension dans Le Gaulois (16.02.1890) de l’album de la romancière Gyp, Une Élection à Tigre-sur-mer, résume l’esprit de cette période (l’histoire est racontée par le personnage du jeune Bob) :

L’ABBÉ. – Laissez donc là le goût des dessins de Bob ! Il ne sait pas dessiner.

FRED. – Pas dessiner ! Ah ! ben, est-ce que vous croyez qu’i’ s’amuserait à copier les pompiers de l’École des beaux-arts ? Non, ça s’rait pas à faire.

[…] Cette personnalité singulière, imprévue, a bien créé un genre avec la plume ; pourquoi diable n’en créerait-elle pas avec le crayon ? Elle en est bien capable, si elle s’y met. Voilà déjà plusieurs années qu’elle s’exerce à crayonner des caricatures d’après les toiles des Salons. Elle a déjà exécuté plusieurs Bob au Salon.

Dire que ça soit dessiné comme du Daumier, vous ne me croiriez pas. Mais quand une personnalité originale s’amuse à tenter n’importe quoi, elle met toujours un brin de son originalité dans ce n’importe quoi. Et vous savez si Gyp n’est pas banale !

Et justement, ce qui fait la drôlerie de cet album luxueux, c’est la naïveté du dessin, l’affectation de pochade enfantine.

Des bras et des jambes indiqués par deux traits parallèles – on dirait des cylindres de tuyaux de poêle – avec, au bout, des mains et des pieds extravagants. Par là-dessus, des têtes très vivantes, exécutées avec un procédé graphique d’une étonnante simplicité. Tout de même, pour réussir à donner, avec si peu de chose, une impression de personnages aussi comiquement vivants, il faut le don. Eh bien, le don, Gyp l’a, voilà tout.

Et elle vient tout simplement de prendre rang parmi les caricaturistes.

Les idées du père de Mr Jabot traversent ainsi le XIXe siècle, elles trouvent une nouvelle expression dans l’œuvre graphique d’Alfred Jarry (1873-1907), notamment dans les dessins d’Ubu Roi à l’origine de la pièce de théâtre (représentée pour la première fois en 1896). Le personnage Ubu est d’abord la caricature d’un professeur que Jarry réalise au lycée, à l’âge de quinze ans, et qu’il adapte ensuite sans rien modifier fondamentalement de sa facture infantile. Parmi les gravures et lithographies du dramaturge, certaines sont reproduites par le biais du procédé autographique, témoin de la filiation :

L’influence du Genevois sur Jarry est un fait avéré : c’est lui qui inspire au créateur d’Ubu des comédies écrites à l’adolescence (comme L’Ouverture de la pêche et Le Futur malgré lui) et qui se trouve à la source de L’Objet aimé (1903), « pastorale en un acte d’après Töpffer » où apparaît M. Vieuxbois, l’un des héros des célèbres albums de l’auteur helvétique. Les liens de parenté entre les deux écrivains dessinateurs sont également graphiques, sensibles dans le commun parti pris d’une « extrême niaiserie d’exécution », comme dit Töpffer. (68)

Au XXe siècle, l’art moderne donnera une extraordinaire expansion à ce mouvement vers la réappropriation de l’ingénuité enfantine, vers cette naïveté feinte ou réelle (69), les toiles de Pablo Picasso (1881-1973) en sont une manifestation.

> Page suivante : Partie II. – Chapitre I. L’Art de faire des images. – C. Les possibles de l’image narrative

> Page précédende : Partie II. – Chapitre I. L’Art de faire des images. A. La technique au service de l’iconographie

- R. Töpffer, Essai de physiognomonie, 2003, p. 9.[↩]

- B. Peeters, « D’un simple trait », Les Cahiers de médiologie, n° 9, 2001, p. 47.[↩]

- Voir P. Junod, « Actualité de Rodolphe Toepffer. Un précurseur de la sémiotique visuelle ? », Études de lettres, n° 4, 1983, pp. 75-84.[↩]

- R. Töpffer, Réflexions et menus propos d’un peintre genevois ou Essai sur le beau dans les arts, Paris : J.-J. Dubochet, Lechevalier et Cie, 1848, p. 111.[↩]

- « Histoire de M. Jabot », Bibliothèque universelle de Genève, tome 9, 1837, p. 336.[↩]

- Ibidem, p. 337.[↩]

- « Ce qui ressemble, c’est ce qui rappelle, rien d’autre. Ce qui ressemble parfaitement, c’est ce qui rappelle instantanément, pleinement. Or, ce qui rappelle instantanément, pleinement, c’est beaucoup moins ce qui est semblable à l’objet lui-même, que ce qui est semblable à l’idée que nous avons de l’objet », R. Töpffer, « De la plaque de Daguerre », Bibliothèque universelle de Genève, tome 32, 1841, p. 77.[↩]

- Cette valorisation du dessin spontané va évidemment à l’encontre de la méthode enseignée par les maîtres d’art, ainsi parle-t-il du dessin académique : « Il est tout d’étude. Il se raisonne, il se mesure ; en cela bon pour l’enseignement, exquis pour les écoles publiques, mais en cela aussi manquant de ce principe de vie qui doit animer toutes les parties de l’art ; de ce souffle divin qui ne se laisse saisir ni mesurer, qui s’aide de l’étude, mais en est indépendant ; qui se rencontre, mais qui ne s’apprend pas », Réflexions et menus propos d’un peintre genevois, 1848, p. 160.[↩]

- E. Pernoud, L’invention du dessin d’enfant en France, à l’aube des avant-gardes, Paris : éditions Hazan, 2003, p. 20.[↩]

- M. Chapiro, L’Illusion comique, Paris : PUF, 1940.[↩]

- Voir la célèbre préface au roman Pierre et Jean de Guy de Maupassant (1889) : « Le réaliste, s’il est un artiste, cherchera, non pas à nous montrer la photographie banale de la vie, mais à nous en donner la vision plus complète, plus saisissante, plus probante que la réalité même. […] Les grands artistes sont ceux qui imposent à l’humanité leur illusion particulière ».[↩]

- « C’est une sorte d’écriture dessinée, une imagination qui se délaye, spontanément, sans efforts, sans regrets, des croquis cérébraux non imprégnés de souvenirs classiques, sans métier presque », É. Bayard, La Caricature et les caricaturistes, 1913, pp. 81-82. [↩]

- Idem, p. 82. Par ailleurs, Emmanuel Pernoud souligne combien la réflexion engagée par le dessinateur sur le graphisme enfantin est novateur : « L’intérêt manifesté à l’égard du dessin d’enfant est audacieux, en plein XIXe siècle, même si la notion d’enfance de l’art est dans l’air du temps […]. Si Töpffer fait preuve d’originalité et d’anticipation, c’est pour avoir appréhendé le “bonhomme” enfantin à partir de la pensée de l’enfant lui-même, en se départant d’une conception conventionnelle de la démarche créatrice. Töpffer est, jusqu’à preuve du contraire, le premier à reconnaître au dessin d’enfant une logique, un ordre, là où – même chez ceux qui pouvaient en être touchés – l’on ne percevait communément que maladresse, non-aboutissement, désordre », L’invention du dessin d’enfant, 2003, p. 20. [↩]

- A. Alexandre, L’Art du rire et de la caricature, 1892, p. 228.[↩]

- Idem, p. 239.[↩]

- « Il est bien évident que Töpffer fut pour Petit une révélation, toute une indication de facture dont il profita amplement, sans se dégager toutefois complètement de l’artiste dont il s’est inspiré ; ces deux naïvetés ne pouvaient, au reste, se fondre en une seule. L’une, celle de Töpffer, était plus intuitive que l’autre : l’avantage du créateur domine dans toute imitation ; Léonce Petit, d’autre part, devenu très habile, put croire un moment à une originalité, grâce à cette qualité qu’il avait sur son devancier. Somme toute, l’artiste qui nous occupe, par sa poésie spéciale et l’arrangement personnel de ses scènes, garde une place qui lui est propre », A. Alexandre, L’Art du rire et de la caricature, 1892, p. 172.[↩]

- R. Töpffer, Essai de physiognomonie, 2003, p. 21.[↩]

- T. Groensteen, Töpffer, l’invention de la bande dessinée, 1994, p. 114.[↩]

- Ou bien est-elle réellement une méprise de la part du dessinateur qui avoue, dans sa correspondance à Töpffer, n’avoir pas compris le procédé avant la lecture de l’Essai de physiognomonie : « Mille remerciements, Monsieur, pour le curieux ouvrage que vous avez eu la bonté de m’envoyer. J’ai été vivement intéressé par cette lecture qui m’a ouvert les yeux sur bien des jeux de physionomie que je n’avais pas bien saisis. C’est un livre que je relirai toujours avant de commencer un sujet important. Je compte déjà mettre à profit vos observations sur le rire et le chagrin », lettre du 14 mars 1845, reproduite dans Töpffer, l’invention de la bande dessinée, 1994, pp. 181-183.[↩]

- E. Sackmann, « Braun & Schneider éditeurs. Le berceau de la BD allemande », 9e Art, n° 6, 2001, p. 24. D’après l’auteur, « il est manifeste que Pocci connaissait le travail de Töpffer avant même la parution des premières traductions allemandes, en 1846 », note 6, p. 29.[↩]

- « Quelle influence Busch a exercée sur tout l’art humoristique de son temps, non seulement en Allemagne, mais encore chez nous-mêmes, c’est chose qui ne pourrait guère s’évaluer, car un simple croquis de lui peut fournir matière à des imitations délayées, capables de faire encore à un sous-ordre une belle réputation. Le croquis de Busch, c’est, invention et exécution, du comique concentré et comprimé à la façon de ces tablettes qui, sous un petit volume, permettent, avec addition d’eau, de nourrir toute une famille », A. Alexandre, L’Art du rire et de la caricature, 1892, p. 259.[↩]

- A. Alexandre et É. Bayard soulignent tous deux, à juste titre, la parenté entre le style graphique de Caran d’Ache et celui du dessinateur munichois Adolf Oberländer. [↩]

- T. Groensteen, Les années Caran d’Ache, 1998, p. 19.[↩]

- R. Deberdt, « La caricature et l’humour au XIXe siècle », Revue encyclopédique, 1898 ; cité dans Les années Caran d’Ache, 1998, p. 26. [↩]

- « Ces physionomies ont une expression étonnante ; ces yeux, ou mieux ces deux points noirs, ces sourcils, accents circonflexes plutôt, suffisent pour animer ces masques aussi sommaires ; ces ovales marqués d’une flèche en arc, ces ronds troués de bouche par la magie d’une barre bien en place, encadrés d’oreilles cocasses, comme aussi ces nez, nous représentent des têtes connues, rencontrées ; ce sont des riens qui sont “tout” dans le talent qui nous occupe », É. Bayard, La Caricature et les caricaturistes, 1913, p. 281.[↩]

- A. Alexandre, « Caran d’Ache », Le Figaro, n° 58, 27 février 1909, p. 2.[↩]

- Dans la préface à la réédition en fac-similé, en 1982, des Fables de La Fontaine illustrées par Rabier. Il écrit que c’est de sa rencontre avec l’œuvre du maître que date son « goût pour un dessin clair et simple, un dessin qui soit compris instantanément ». Certaines scènes des premiers albums de Tintin puisent directement dans l’œuvre de Rabier, voir A. Sausverd et C. Filliot, « Les bandes disséminées de Benjamin Rabier », Benjamin Rabier, 1864-1939. Gédéon, La vache qui rit et Cie, Paris : Somogy ; La Roche-sur-Yon : Conseil général de la Vendée, 2009, p. 76.[↩]

- Témoignage de la fille de Benjamin Rabier, document manuscrit conservé par l’Association française du film d’animation (AFCA), à Paris ; reproduit dans Benjamin Rabier, 1864-1939. Gédéon, La vache qui rit et Cie, 2009, p. 46.[↩]

- Gustave Doré fait ici figure d’autodidacte, comme le souligne l’éditeur Aubert en introduction des Travaux d’Hercule : « Les Travaux d’Hercule ont été composés, dessinés et lithographiés par un Artiste de quinze ans, qui s’est appris le dessin sans maître et sans études classiques. Il nous a semblé que ce n’était pas la chose la moins curieuse de cet album original et nous avons voulu l’inscrire ici, non seulement pour intéresser davantage le public aux travaux de ce jeune dessinateur, mais encore pour établir le point de départ de M. Doré, que nous croyons appelé à un rang distingué dans les Arts ».[↩]

- « Parmi ses qualités, la principale était sans doute son classicisme formel. J’entends par là que, tout caricaturiste qu’il fût, Daumier, contrairement à la plupart de ses confrères, dessinait “correctement”, c’est-à-dire selon les canons académiques. Tous les critiques insistent sur ce critère : ses lithographies sont composées comme des tableaux, équilibrées, contrastées, les personnages sont mis en place. Leur anatomie est correcte : le mouvement n’y est pas un désordre et, sous l’outrance des traits, l’harmonie règne. Il modèle enfin ses personnages, contrairement à beaucoup de dessinateurs entraînés au seul trait par les nouveaux moyens de clichage. Ainsi campés, dessinés et modelés, ses personnages acquièrent une force de conviction que même un amateur d’art classique peut apprécier », M. Melot, « La mort de Daumier », Humoresques, 1999, p. 61.[↩]

- J. Adhémar, La France romantique, 1997, p. 52.[↩]

- La forme moderne de la caricature remonte aux origines mêmes du classicisme académique, c’est-à-dire à la fin du XVIe siècle à Bologne, lorsque les élèves de l’école d’art fondée par les frères Carracci s’amusent à dresser le portrait des visiteurs sous l’apparence d’animaux ou d’objets.[↩]

- Citons également le jeu de déformations et d’écarts axé sur les visages, réalisé par Gustave Doré dans Trois artistes incompris et mécontens, où les « badauds de la ville » venus assister à la représentation théâtrale de Sombremine sont tous dotés de trognes allongées, bouffies, anguleuses, etc. (pl. 6). Cette veine caricaturale se retrouve dans Des-agréments d’un voyage d’agrément, notamment dans le dessin pleine page (pl. 8) qui figure un véritable « défilé de grotesques », A. Renonciat, préface aux Des-agréments d’un voyage d’agrément, 2001.[↩]

- R. Greaves, Nadar quand même !, 2010, p. 55.[↩]

- P. Kaenel, Le Métier d’illustrateur, 2005, p. 91.[↩]

- Publiée dans L’Association mensuelle de juillet 1834 pour compenser les amendes imposées à La Caricature. Elle est ainsi commentée par Philipon dans La Caricature du 2 octobre 1834 : « Ce n’est point une caricature, c’est une charge sanglante de notre histoire moderne, page tracée par une main vigoureuse et dictée par une noble indignation. Daumier, dans ce dessin, s’est élevé à une grande hauteur, il a fait un tableau qui, pour être peint en noir et sur une feuille de papier, n’en sera ni moins estimable ni moins durable ». [↩]

- « Sa spontanéité et sa franchise de trait – alors qu’il pouvait dessiner de manière bien plus académique – étaient particulièrement efficaces dans les scènes de foule et ont pu être influencées par Richard Doyle, qui, depuis 1846 à l’âge de vingt-deux ans, s’était mis à embellir Punch avec des compositions pseudo-médiévales et délibérément puériles d’aspect. […] Le style semblait dériver non seulement du dessin enfantin mais aussi “du peuple” et était adéquat pour l’évocation rapide de foules, au moment précis où “le peuple”, “les masses”, étaient revenus sur la scène de l’Histoire », D. Kunzle, The History of the Comic Strip, 1990, pp. 106-107. Doyle contribue donc à la popularisation du dessin linéaire en France, Nadar le pastichant dans la Revue comique à l’usage des gens sérieux (20.01.1849) à l’occasion d’un dessin « d’après un daguerréotype communiqué au Punch de Londres ».[↩]

- La guerre de Crimée inspire à Gustave Doré d’autres scènes de bataille qu’il réalise en peinture – telle La Bataille de l’Alma présentée au Salon de 1855 –, en gravure pour le journal le Musée Français-Anglais fondé par Philipon ou en lithographie – deux suites de lithographies données en 1855 chez Bulla puis l’année suivante chez Turgis ; A. Renonciat, La Vie et l’œuvre de Gustave Doré, 1983, pp. 60-63.[↩]

- Apparu au XVIIIe siècle, le portrait à la silhouette tire son nom d’Étienne de Silhouette (1709-1767), contrôleur des finances nommé en 1759 et dont l’impopularité pousse à appeler « silhouette » tout dessin inachevé ou incomplet. Très en vogue, il est réalisé à partir du tracé de l’ombre projetée du visage ou du corps. L’essor de ces portraits est favorisé par l’invention de « la machine de Lavater », de Johann Kaspar Lavater (1741-1801), qui permettait de reproduire et de dessiner les contours d’une silhouette projetée en ombre. Cette pratique est ensuite étendue au théâtre, le plus célèbre étant le théâtre de Séraphin, puis à la photographie d’ombres. Le traitement graphique des personnages et des scènes en ombres noires est un procédé fréquemment utilisé par Cham, dans les parodies qu’il donne au Musée Philipon ; on le retrouve aussi fréquemment employé dans les pages du Journal pour rire. Également, l’Imagerie Pellerin édite une dizaine de planches d’ombres chinoises dans lesquelles les personnages articulés, une fois découpés et montés, permettaient de jouer de petits spectacles.[↩]

- Dans le Voyage à la Grande Chartreuse (1833), Töpffer reproduit dans un même style volontairement simpliste une image populaire, Le repentir de Cécile, observée dans une salle d’auberge près de Chambéry.[↩]

- H. George, La Belle histoire des Images d’Épinal, 1996, p. 22.[↩]

- « Artists who resist the new style, such as Fernand Fau, look positively old-fashioned », D. Kunzle, The History of the Comic Strip, 1990, p. 178.[↩]

- J.-C. Vilatte, « L’attrait de l’enfant pour le réalisme pictural », Champs visuels, n° 1, 1996, p. 137.[↩]

- « Le dessin rend les objets représentés solides et tangibles, en les fixant sur la surface de la toile », J.-C. Vilatte, idem, p. 138.[↩]

- R. Töpffer, Réflexions à propos d’un programme, reproduit dans Töpffer, l’invention de la bande dessinée, 1994, pp. 144-160.[↩]

- A. Renonciat revient sur l’influence du Genevois sur Champfleury dans l’article « Töpffer et Champfleury, de la littérature en estampes à l’imagerie populaire », Propos töpfferiens, 1998, pp. 159-172.[↩]

- Cité par A. Renonciat, « L’art pour l’enfant : actions et discours, du XIXe siècle aux années 1930 », La Licorne, 2003, p. 214.[↩]

- A. Renonciat, ibidem, p. 213.[↩]

- H. Havard, « L’imagerie scolaire », fasc. n° 53, 1883, Mémoires et documents scolaires publiés par le musée pédagogique (2e série), Paris : Imprimerie nationale, 1889 ; cité par A. Renonciat, ibidem, p. 212.[↩]

- É. Cardon, L’Art au foyer domestique (la décoration de l’appartement), Paris : Renouard, 1884 ; cité par A. Renonciat, ibidem, p. 205.[↩]

- Bulletin de la Maison Quantin, n° 2, mai-juin 1886.[↩]

- C. Braun, Pour une édition critique : Christophe, La Famille Fenouillard, Armand Colin & Cie, 1893, 2007, p. 80.[↩]

- Actes du colloque Christophe, Journées Christophe des 18 et 19 octobre 1991, Besançon : Éditions Cêtre, 1993, p. 44.[↩]

- T. Smolderen, Naissances de la bande dessinée, 2009, p. 98.[↩]

- Dans la collection des Albums comiques à un franc, compilant les planches parues dans Le Charivari, une vingtaine est consacrée au commentaire parodique de Salons.[↩]

- D. Riout, « Les Salons comiques », Romantisme, n° 75, 1992, p. 52. Sur cette forme de critique d’art, voir l’important catalogue de T. Chabanne, Les Salons caricaturaux [exposition, Paris, Musée d’Orsay, 25 octobre – 20 janvier 1990], Paris : Réunion des musées nationaux, 1990.[↩]

- T. Smolderen, Naissances de la bande dessinée, 2009, pp. 30-39.[↩]

- Ibidem, p. 36.[↩]

- Expression de Baudelaire parlant des « prestigieuses petites créatures [qui] ne sont pas nées viables » de Georges Cruikshank, dans « Quelques caricaturistes étrangers », Écrits sur l’art, 1992, p. 338.[↩]

- Compilées par A. Sausverd, « Les fils de fer du Fliegende Blätter », Töpfferiana, [en ligne], http://www.topfferiana.fr/2010/11/les-fils-de-fer-du-fliegende-blatter/ (consulté le 15.05.2016).[↩]

- T. Gautier, « Victor Hugo, génie plastique et révolutionnaire », Souvenirs romantiques, Paris : Garnier frères, 1929, p. 93.[↩]

- « Ohé ! nous dîmes-nous, voici décidément un particulier un et indivisible, pas agréable à voir, pas fait non plus pour réussir rien qu’en se montrant, et d’une intelligence plus droite qu’ouverte, mais d’ailleurs assez bon homme, doué de quelque sens, et qui serait ferme s’il pouvait être assez confiant dans ses lumières, ou assez libre dans ses démarches. Du reste, père de famille assurément, et je parie que sa femme le contrarie ! […] Delà toute une épopée issue bien moins d’une idée préconçue que de ce type trouvé par hasard », R. Töpffer, Essai de physiognomonie, 2003, p. 18.[↩]

- Où il est question de petits bonhommes, vol. 2, livre VI, chap. XX, Réflexions et menus propos d’un peintre genevois ou Essai sur le beau dans les arts, 1848. Dans l’article « De la plaque de Daguerre », Töpffer évoque la lisibilité des « signes abrégés » – les symboles de la « ressemblance », « qui est l’espèce d’imitation propre à tout produit de l’art » – et prend en exemple ces illustrations de Grandville : « allons de ce pas chez M. Grandville, et prions-le de nous faire, rien qu’avec cinq lignes, une pour le buste, quatre pour les membres, des hommes qui dansent, qui saluent, qui fassent des armes, des scènes entières toutes pleines d’esprit, de réalité, de mouvement, de vie…Il n’y manquera pas. Or, c’est bien ici que le signe est conventionnel, car voici supprimés le visage, le corps, les pieds avec quoi l’on danse, les mains avec quoi l’on tient une épée, la tête avec quoi l’on salue, et pourtant ces drôles saluent, dansent, tirent des bottes que c’est plaisir », Bibliothèque universelle de Genève, tome 32, 1841, p. 74.[↩]

- Baudelaire, Écrits sur l’art, 1992, p. 512.[↩]

- D. Fabre, « “C’est de l’art !” : le peuple, le primitif, l’enfant », Gradhiva, n° 9, 2009, [en ligne], https://gradhiva.revues.org/1343 (consulté le 15.05.2016). Citant l’analyse de Pernoud évoquée plus haut, Daniel Fabre mentionne Töpffer qui, « salué sur ce point par Théophile Gautier », reprend « les techniques mêmes de la figuration enfantine, qu’il décrit avec pertinence pour créer des formes graphiques narratives tout à fait nouvelles ».[↩]

- P. Kaenel, « Steinlen : histoires d’enfance », Objectifs bulles. Bande dessinée et histoire, 2009, p. 45.[↩]

- La première exposition a lieu en 1882, à l’initiative d’un certain Jules Lévy. Dans Le Courrier français du 12 mars 1885, il explique : « Cette idée était simple en apparence, la voici dans toute sa nudité : faire une exposition de dessins exécutés par des gens qui ne savent pas dessiner », cité par L. Abélèse, C. Charpin, Arts Incohérents, académie du dérisoire, Paris : Réunion des Musées nationaux, 1992, p. 14.[↩]

- E. Pernoud, L’invention du dessin d’enfant en France, à l’aube des avant-gardes, 2003, p. 122.[↩]

- M. Alamir-Paillard signale le côté concerté, recherché que peut prendre chez Töpffer – qui fait montre par ailleurs, dans l’exécution de ses paysages, « d’une veine plus pittoresque, plus traditionnelle et plus cultivée » – l’idée d’un style naïf en direction des masses populaires : « On mesure ici toutes les contradictions d’un homme qui, occupé à définir les conditions d’un art de propagande idéologique à travers une “naïveté” fictive, en arrive à se reprocher son authentique naïveté, celle qui fonde pour nous la valeur de ses œuvres de jeunesse, celle à laquelle par ailleurs il attache tant de prix ». Idem du principe de la création hasardeuse : « En réalité, le personnage graphique, né d’un accident de plume, se voit enrôlé dans la trame narrative tout à fait concertée d’une fable satirique sur les pédagogies à système, et intégrée à une réalisation graphique extrêmement complexe. S’il n’y a pas préméditation physionomique, il y a sûrement préméditation diégétique. Il y a le temps du spontané et celui du structuré, le temps du créé et celui du pensé, le temps de l’incorrection et celui du savoir-faire. Là encore, il s’agit d’une naïveté cultivée, d’un très subtil “art de la naïveté” », « Töpffer, l’art de la naïveté », 48/14 : la Revue du Musée d’Orsay, n° 3, 1996, pp. 51 et 54.[↩]