. (Suite de la publication de la thèse de Camille Filliot. > Présentation et table des matières ici.)

[Partie II – Les langages de la bande dessinée au XIXe siècle]

C. Les possibles de l’image narrative

1. L’investissement de la page : entre efficacité et excentricité

Dispositif propre à la bande dessinée, unité minimale du récit, objet partiel inscrit dans le continuum narratif, « fenêtre ouverte » sur le récit… la case endosse plusieurs fonctions, la première, de séparation, étant une condition minimale de lecture. Idéalement « à suivre », elle prend place dans un ensemble qu’elle structure pleinement, dans le cas de l’album à l’espace disponible ouvert, ou s’adapte aux contraintes du support, calibré dans le cas de l’image volante, mosaïqué dans celui du journal.

Lorsqu’il autographie les histoires en estampes, Rodolphe Töpffer choisit toujours la même mise en page, celle qui donne son nom au medium, la « bande » ou le « strip », une rangée d’images horizontale – les albums manuscrits contiennent une bande ou deux superposées. La linéarité est appelée par le format oblong des cahiers, support et mode d’organisation perpétués par les continuateurs les plus fidèles de Töpffer. La plupart des albums genevois et parisiens au format à l’italienne mise également sur la fluidité et l’efficacité en termes de lecture d’une telle disposition. Comme la ligne écrite se lit de gauche à droite, le strip se lit dans ce sens conventionnel : il est le moins susceptible de désorienter le lecteur occidental. Aussi Töpffer a-t-il parfaitement mis à profit la succession linéaire des images pour en tirer le meilleur parti narratif ; lorsque les personnages se suivent, par exemple, ils le font de gauche à droite, ce qui n’est pas sans poser problème à l’éditeur Aubert lorsqu’il contrefait Mr Jabot (1). Cette rentabilité de la mise en page est amplifiée par l’absence de blanc entre les cases, le franchissement d’une image à l’autre dispersant le moins possible l’attention du lecteur. Ce n’est pas le cas là encore dans la copie de Mr Jabot où les espaces placés entre les images, qui ne découpent pas deux cases distinctes mais prennent place dans l’hypercadre, sont de tailles variables et viennent de ce fait ralentir la lecture. L’œil qui franchit ces intervalles interroge, consciemment ou non, leur portée sémantique, d’autant plus lorsque les cases sont plus étroites et la présence des interstices aléatoire.

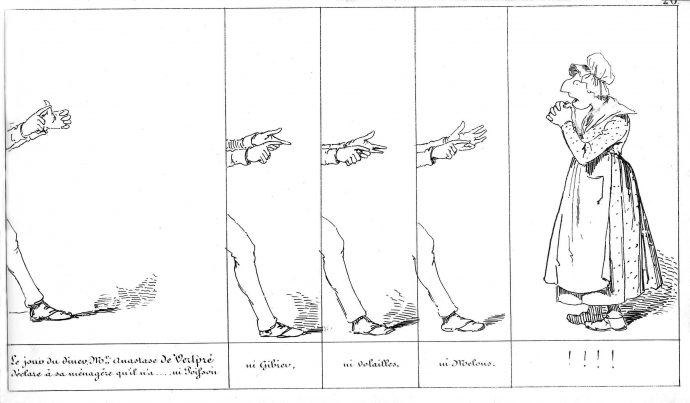

Les Albums Jabot, comme la version journalistique de Mr Cryptogame, ne reproduisent pas non plus le tracé manuel du contour des cases, pourtant cher au Genevois (2). Elément assurant la lisibilité de l’histoire, principe essentiel pour le pédagogue (3), le cadre « tremblotant » participe aussi de l’esthétique töpfferienne, le dessinateur poussant le plaisir enfantin à en faire des ondulations, de petits visages ou même un crâne lorsque l’image montre Craniose (Mr Crépin, pl. 66). Ce tracé à la main est repris par les auteurs les plus proches du style töpfferien, Léonce Petit, Georges Chicki, Louis Döes, Charles DuBois-Melly, Adrien Duval, Henri Hébert. Ensemble, ils adaptent également la taille horizontale des images. Cette élasticité donnée par Rodolphe Töpffer à l’espace du dessin, avantage de la case par rapport à la scène ou à l’écran, lui permet de l’adapter aux événements de la narration. La dimension de la case évolue ainsi constamment, les écarts les plus apparents étant les cases bandeaux ou panoramiques, de la largeur de l’hypercadre (qui permettent dans Mr Crépin, par exemple, de figurer l’ensemble de la fratrie), et la succession d’images très étroites dans Histoire d’Albert. Énumératives, ces dernières se rétrécissent pour ne contenir que l’amorce de personnages, de la même manière que la phrase énumérative, pour être dynamique, repose sur une ellipse grammaticale. L’album de Töpffer, Histoire d’Albert, est réalisé en 1844 (publié en 1845), l’album d’Eugène Forest, Histoire de Mr de Vertpré, est édité en 1840 et présente déjà de telles cases « en tuyaux d’orgue ou en lames de parquet » (4), lors de deux passages énumératifs (fig. 50 et pl. 27). Töpffer qui connaissait, et pour cause, la Collection des Jabots s’en serait-il inspiré ?

Fig. 50 – E. Forest, Histoire de Mr de Vertpré, Aubert & Cie, 1840, pl. 20. Coll. J. Dürrenmatt.

D’autant que l’album de Forest contient le premier très gros plan de l’époque (pl. 28), variation de cadrage que Töpffer tente une unique fois, par un plan rapproché, dans le même album, Histoire d’Albert (pl. 13) (5). Sans doute imprégné du modèle de la scène théâtrale, le Genevois ne fait pas jouer, en effet, les possibilités offertes par le cadrage en conservant d’un album à l’autre le même plan moyen, qui figure les personnages en pied. La diversification des plans est donc le fait de ses continuateurs, Eugène Forest puis Cham notamment. Dans Mr Lamélasse, une case se concentre sur l’onde laissée dans la Seine par le corps de l’officier (pl. 49), les Aventures de Télémaque réitèrent avec les gros plans sur la main du personnage sombrant dans la mer (pl. 21), effet qu’emploie encore Gustave Doré lorsque Hercule disparaît dans le fleuve Alphée (pl. 33) et Timoléon Lobrichon quand Mr Grenouillet tombe dans la Seine (pl. 11). Plans de détails, américains, rapprochés et très gros plans se relèvent ainsi dans Histoire du Prince Colibri, Voyage de Paris dans l’Amérique, La Civilisation à la Porte, etc.

La mise en page inédite d’Eugène Forest est une audace parmi les albums de la Collection Jabot, qui se voient tous imposer un même dispositif fait de deux images de taille semblable, séparées par un filet, et remplacées parfois par une image panoramique. Le canevas est rigide, il oblige Cham à orienter deux images dans la hauteur de la page pour créer l’effet de chute de Mr Lamélasse, qui tombe d’un lit en déséquilibre (pl. 36-37). Seuls des passages parfaitement séquentiels, comme la planche de Forest, autorisent une entaille dans ce mode de distribution des vignettes, et lorsqu’il y a mise en mouvement notamment (nous verrons un exemple dans Mr Grenouillet). D’une manière générale, le format allongé de l’album n’offre donc pas matière à expérimenter la mise en page, uniformisée pour l’effet de collection ou calquée sur le modèle töpfferien.

Deux volumes oblongs font montre dans ce contexte d’une recherche, d’une excentricité dans l’ordonnancement des images – ils participent tous deux de la parodie du récit de voyage. Le premier est de Cham, Impressions de voyage de Mr Boniface (1844). Les images non encadrées sont placées sur deux rangées superposées et constituent chacune, nous l’avons dit, un chapitre. La numérotation, en chiffres romains, de ces nombreux chapitres est un soutien indispensable à la lecture dans la mesure où la distribution des images varie d’une planche à l’autre. La plupart s’organise selon la priorité temporelle de la gauche sur la droite, puis du haut vers le bas, mais beaucoup d’autres cassent cette « ligne d’indicativité » (6) en proposant une lecture non plus d’abord de gauche à droite mais de haut en bas – au lieu de lignes d’images superposées, nous avons affaire à des colonnes juxtaposées. Certaines vont même jusqu’à fusionner ces deux rapports de succession : planche 17, par exemple, les deux premières images sont placées l’une en dessous de l’autre, les deux suivantes s’alignent dans la partie supérieure et les deux dernières se suivent dans la partie inférieure. Enchaînement complexe qui est le moyen trouvé par Cham pour combiner parodie du voyage, parodie des éléments romanesques (chapitre et épigraphe) et parodie d’une lecture élémentaire. On retrouve les procédés du roman excentrique où la division en chapitres, et la stabilité de la lecture du même coup, sont mises en branle par Laurence Sterne, Diderot ou Xavier de Maistre. Un même dérèglement de la mise en page s’observe dans Des-agréments d’un voyage d’agrément (1851) de Gustave Doré. Le dessinateur y propose une composition pleinement tabulaire, qui prend en compte la disposition spatiale, et non plus seulement chronologique, des images dans l’espace de la planche (7). Chaque page s’offre un dispositif différent, discret ou ostentatoire, comme la succession de dix-sept petites cases (pl. 13), l’image pleine page (pl. 8), les cases rondes (pl. 15-17), l’empreinte d’une chaussure (pl. 10), etc. La distribution fantasque et renouvelée des images oblige le lecteur à un certain tâtonnement dans son parcours de lecture, ce dernier étant parfois réellement incertain – « le souci de la planche l’emporte sur celui du récit » (8). Cham et Doré proposent ainsi leur version comique et surtout graphique de l’arabesque, cet ornement visuel que les Arabes utilisèrent pour décorer les édifices et que les écrivains romantiques empruntent comme le symbole de la fantaisie littéraire, privilégiant le brisement des continuités, le mouvement capricieux, changeant. À ces mises en page pourrait-on appliquer, toutes proportions gardées, ce commentaire sur l’arabesque, expression du wit anglais, qui seule fait l’unité, l’identité du roman sternien, au-delà de sa division en chapitres :

Il s’agit dans tous les cas de créer une tension entre ce qui est attendu et ce qui survient, de surprendre, de choisir le bizarre et le mouvement pour faire surgir des relations inédites à l’intérieur du chaos, d’ordonner supérieurement sans jamais figer ni poser. Chaque paragraphe, chaque chapitre doit être en devenir, comme suspendu vers une révélation. (9)

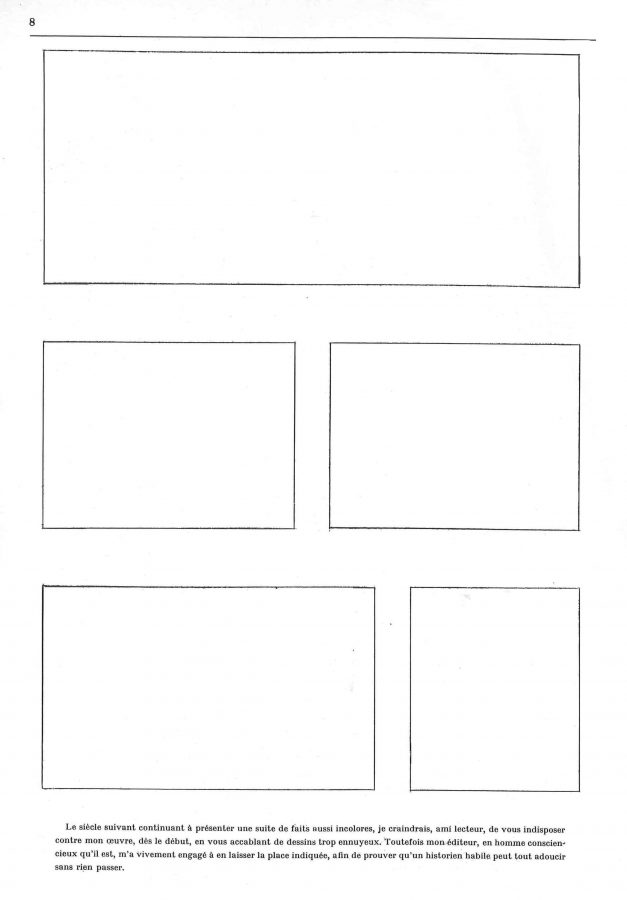

Si cette mise en page constitue l’unique excentricité osée par Cham en la matière, Gustave Doré réitère, pour sa part, avec l’Histoire de la Sainte Russie (1854). L’hétérogénéité des écritures graphiques, dans cet album, a pour corollaire l’infinie variété de la forme des images (imposantes, minuscules, allongées, en hauteur) et des mises en page, constamment repensées, offrant des effets de symétrie, d’itération graphique, jouant sur différents statuts de l’image (10). Doré place au début de l’album le plan (fig. 51), à l’état brut, de l’organisation traditionnelle d’une planche de bande dessinée : armature restée vide, trame rectiligne, laissant à présager, par contrepoint, les débordements et les entailles faites dans le tissu du récit d’histoire ; extraordinaire mise en perspective du principe de la division séquentielle, propre à la bande dessinée, déjà retravaillé alors même qu’il se met en place.

Il est vrai que dans la presse et les albums cartonnés de la même époque, la mise en page se fait relativement conventionnelle. Les dessinateurs ont abandonné l’encadrement des images mais, dans le journal, l’économie et la technique induisent des compositions uniformes, un agencement rentable des blocs de bois gravés – trois ou quatre images sur deux ou quatre rangées superposées. Peu d’originalité donc dans les premières séquences journalistiques que l’organisation ne permet pas de distinguer des séries thématiques (11), lesquelles bénéficient parfois de compositions audacieuses, l’absence de fil narratif les libérant de l’étagement en lignes. L’usage d’un cadre, dans ce contexte, fonctionne comme une valorisation, comme une mise en tableau, notamment dans les scènes et les paysages ruraux qui émaillent les feuilletons des Histoires campagnardes de Léonce Petit. Ils sont diffusés dans les années 1870-1880 (voir catalogue, Le Journal amusant) et à cette date dans la presse, la séquence s’est organisée en strip puis d’une manière totalement aléatoire. Sur le modèle du feuilleton à suivre, qui a sa place au rez-de-chaussée, les bandes dessinées (occasionnellement, elles aussi, à suivre) de La Lune et de L’Éclipse notamment se déroulent en un ruban dans la partie inférieure de la page. Ce mode d’enchaînement linéaire paraît le plus simple et le plus clair lorsqu’il s’agit de faire cohabiter dans une même page, séquences en images et lignes de texte, comme en témoigne la tradition américaine des « daily strips » ou « dailies », ces bandes d’images généralement en noir et blanc publiées dans les journaux du lundi au samedi.

Fig. 51 – G. Doré, Histoire de la Sainte Russie, J. Bry ainé, 1854, p. 7. Source : Gallica.bnf.fr

Pour ménager des effets de suspens ou de chute, la bande est parfois fractionnée en plusieurs « tronçons » judicieusement répartis dans l’ensemble du journal. Il en va ainsi du gag de Jean d’Aurian dans La Caricature (fig. 52). Les deux premières cases débutent page 2 et s’accompagnent d’une partie seulement du titre, En toute chose. La séquence de ce peintre vaniteux exécutant un dessin pour La Caricature, sûr d’un talent qui dépasse celui des Daumier, des Cham, des Gavarni, se poursuit en trois cases à la page suivante avec le reste du titre, il faut considérer la faim. Il reprend deux pages plus loin avec encore trois cases et une partie plus longue du titre, En toute chose il faut considérer, qui montrent l’artiste prenant « un repos bien gagné » « en compagnie de [son] bon raton » et tournant le dos à son œuvre. Il finit en une case, sur l’avant-dernière page du journal, avec la fin du titre, la faim – explicitée par le saut du chat, à droite de l’image depuis plusieurs cases, en direction d’un oiseau en cage. Jean d’Aurian fait ainsi jouer le découpage et la distribution des images comme du titre pour imposer un rythme propice à ménager le « gag de fin de planche » (12) – à savoir le renversement non pas de l’encre sur le chef-d’œuvre mais de l’humeur du peintre, qui passe subitement de l’autosatisfaction à la déconvenue énervée.

Fig. 52 – J. d’Aurian, En toute chose il faut considérer la faim, La Caricature, n° 953, 02.04.1898. Source : Gallica.bnf.fr

Le format réduit des séquences et l’abondance des images dans les journaux humoristiques des deux dernières décennies du XIXe siècle favorisent ainsi des mises en page multiples et variées, de la plus régulière, conventionnelle, à la plus inventive. On assiste à un décloisonnement des rubriques, les unités textuelles ne sont plus séparées par des filets mais entrecoupées d’images qui elles-mêmes ne sont donc plus nécessairement contiguës. La bande découpée, aussi courte soit-elle, en appelle à la participation amusée du lecteur pour se dessiner – des éléments de l’histoire sont parfois glissés au beau milieu d’un paragraphe écrit. Les images de toutes sortes (publicitaires également) se mêlent et nécessitent une certaine observation pour en tirer le meilleur parti narratif. Le choc, le sensationnel est le mot d’ordre : en escalier, en damier, en pyramide, l’imagination des mises en page n’a de limite que celle de l’employé chargé de la maquette. Plus que jamais, le journal se fait, visuellement, mosaïque, puzzle, et la bande dessinée, alors même qu’elle abandonne le texte pour proclamer son potentiel narratif né de la continuité des images, amenée à la dispersion de ces dernières. Moins elliptique, le passage d’un dessin à l’autre doit composer avec une mise en espace aléatoire, une même séquence étant parfois répartie sur l’ensemble des pages du journal. De la littérature en estampes au gag de presse, il y a non seulement restriction de contenu mais éparpillement formel et le gag, bien que séquentiel, ne profite plus toujours de l’association (par homomorphie) de la bande, du strip, à un fil narratif. C’est dire qu’à la fin du XIXe siècle, après l’essor de la bande dessinée muette, le lecteur est rompu au décryptage des images, narratives notamment. Ceci est vrai pour une part des séquences, tandis qu’une autre mise sur une distribution régulière et tire le plus grand parti du support ou plutôt de l’espace assigné, page entière ou haut-de-page, pour rendre l’illusion du mouvement, nous en parlons plus loin.

À l’adresse des enfants, la bande dessinée observe de même une mise en page assurant la lisibilité et la non-confusion de ses ingrédients sémiotiques. Dans Le Petit Français illustré ou Mon Journal, peu d’entorses au modèle du gaufrier d’Épinal – à ceci près que les images ne sont pas toujours encadrées –, lequel offre un confort de lecture et se rapproche de l’agencement spatial ordonné des imagiers ou des leçons de choses. Le passage de la presse à l’album, dans le cas des feuilletons de Christophe, n’occasionne aucun changement majeur dans la distribution des images, qui passe simplement de trois rangées de deux images à deux rangées de trois images. Constant dans la mise en cadre de ses dessins, notons que Christophe s’autorise à scinder, quelques rares fois, la case en quatre et à y incruster une image circulaire, à l’occasion de l’épisode de la bielle dans La Famille Fenouillard, produisant un effet de « montage alterné » (13), croisement de deux actions simultanées – le commandant interrogeant l’horizon et Agénor s’accrochant à l’appareil (fig. 53). Ailleurs que dans les feuilletons, le dessinateur montre également qu’il sait tirer parti du format de la case, notamment avec l’histoire sans paroles Pluie et orage (Le Petit Français illustré, 23.03.1889) où les images de l’épicier arrosé par son voisin de l’appartement situé au-dessus de sa boutique s’allongent pour figurer les deux espaces.

Fig. 53 – Christophe, La Famille Fenouillard, détails de la page « En route pour l’Amérique », Librairie Armand Colin, 1893, publié à l’origine dans l’épisode La famille Fenouillard au Havre, Le Petit Français illustré, n° 91, 22.11.1890. Source : Gallica.bnf.fr

Dans l’imagerie populaire comme dans la presse pour la jeunesse, la priorité donnée à la mise en page conventionnelle correspond à un souci pédagogique et d’accompagnement du jeune lecteur, selon les modèles précités d’enseignement par l’image. Elle s’impose au XXe siècle dans les illustrés pour enfants, comme le montrent les couvertures des Belles images et de La Jeunesse illustrée, où l’« accablante uniformité des mises en page » est imposée par l’éditeur Arthème Fayard :

La disposition, adoptée pour les deux magazines depuis leur création, sera immuable jusqu’aux années 1930 (si l’on excepte les planches de Benjamin Rabier, un peu plus fantaisistes) : quatre rangées de trois cases rectangulaires. La formule d’Épinal présente l’avantage, aux yeux des parents et des éducateurs, de favoriser l’apprentissage et la pratique de la lecture, de maintenir la part du texte dans ses formes et fonctions traditionnelles : une sollicitation de l’esprit, des facultés abstraites et intellectuelles, de la mémoire et du jugement, à la différence de l’image, dont on estime alors qu’elle ne touche que les sens. (14)

On retrouve naturellement la mise en page régulière dans les planches de l’Imagerie Quantin, où elle côtoie d’autres agencements esthétiques et ludiques – des planches reprennent également le principe du strip, de la séquence linéaire à la manière de Töpffer, les bandes étant superposées. Certains dessinateurs se libèrent du modèle dominant et favorisent une lecture plus active et participative, avec des images non encadrées, sans format préétabli, se chevauchant (Le voyage de Polichinelle, Job, s4-n5, 1887 ; Les souliers de Baluche, Francisque Poulbot, s19-n20, 1902-1904) ou s’organisant autour d’un élément central (Beau singe, Jules Maurel, s9-n19, 1891). Le parcours zigzagant du regard est également incité par des planches où la succession logique des images ne se donne pas d’emblée (Paul Léonnec, Une partie de pêche, s9-n1, 1891, Voyage au long cours, s10-n3, 1892), appelant à une reconstitution sur la base d’un cheminement ludique, guidé parfois par la numérotation des cases, tel le jeu classique des points à relier (dans une planche de l’Imagerie Pellerin notamment, Un coup de vent, n° 70). Cette ouverture de la bande dessinée en feuilles à des compositions originales suppose une certaine liberté laissée par Quantin aux dessinateurs de l’Imagerie artistique. Pellerin le suit dans cette voie et propose à son tour, dans la Série aux Armes d’Épinal, des planches aux conceptions spatiales attractives et génératrices d’effets. Parmi ces effets, on note un jeu dans l’emploi du blanc intericonique, dans la planche non signée Mimarlu (n° 57), où il fait figure de cloison délimitant deux espaces. La fonction de séparation est bien là, en revanche elle ne régit plus la gestion du temps mais celle de l’espace, le franchissement de l’intervalle n’induisant plus une avancée dans le temps mais le passage d’un lieu à un autre. Ce jeu sur le code de la mise en page bande dessinée n’a rien d’exceptionnel, il en est d’autres en effet dans la presse, sous le crayon d’Albert Guillaume par exemple dans le Gil Blas illustré (Pendant les chaleurs, 16.07.1893, Pour plus de sûreté, 24.09.1893) (15).

2. Illusions dynamiques

C’est dans le rendu du mouvement et l’animation de scènes visuelles que les ressources de la mise en page sont typiquement mises à profit dans les histoires de la presse et celles de l’imagerie populaire. Nous l’avons dit au sujet des bandes dessinées muettes du journal, la mise en page régulière est mise à l’honneur pour ses qualités de lisibilité, le bénéfice d’un tel agencement étant de créer, comme pour la séquence linéaire, les conditions d’une lecture proche de celle d’une page d’écriture. La disposition codifiée des images, à force de se répéter, tend à devenir transparente (16) et centre l’attention exclusivement sur le contenu narratif. Immuable, elle favorise le passage de l’œil d’une image à l’autre, en accentuant le moindre changement au sein des cases. Cette mise à profit de l’ancestral gaufrier d’Épinal ne peut se faire que dans le cas d’une action brève et simple, lorsque le découpage serré permet la reconstitution mentale de la cinétique figurée. La tendance à la complétion – réflexe consistant à combler les vides entre des images pour restituer une continuité suggérée, ainsi nommée par Ernest Gombrich – joue dans des planches aux sujets anecdotiques de l’Imagerie artistique n’ayant plus besoin de texte pour être comprises, comme Les pommes du père François (Fernand Fau, s14-n16, 1897) ou Les aventures d’une tête de veau (Benjamin Rabier, s18-n4, 1902-1904) (17). Rabier, l’un des pères du cinéma d’animation, exploite fréquemment les potentialités narratives et dynamiques de la mise en page régulière, lesquelles se trouvent renforcées par la reprise d’un même cadrage, comme dans Nouvelle application de l’aérostation (Le Rire, 18.01.1896) où les cases s’allongent pour les besoins du gag. Dans une autre séquence dont l’intérêt repose uniquement sur le mouvement créé, L’œuf ou la poule étonnée (Le Journal amusant, 14.05.1904), le cadre ne sertit plus l’ensemble du contenu graphique mais sert uniquement de point d’ancrage visuel, soulignant le mouvement d’une balance que se partagent une poule et une souris. Dans les dernières décennies du XIXe siècle, la bande dessinée se voit ainsi nourrie par les inventions qui révolutionnent le rendu du mouvement par l’image, des recherches chronophotographiques d’Eadweard Muybridge (1830-1904) sur la décomposition du mouvement en phases instantanées, à l’invention du kinétoscope à la fin des années 1890 par Thomas Edison (1847-1931) et au brevet déposé en 1895 par les frères Lumière pour le cinématographe – lesquels puisent également dans le récit graphique, avec l’exemple donné du gag de l’arroseur arrosé. Ces inventions ont une incidence directe sur l’histoire en images (18), en premier lieu aux États-Unis :

Parmi les premiers comics publiés par Frost dans le magazine Harper’s New Monthly au début des années 1880, certains témoignent clairement de l’influence muybridgienne ; ils introduisent d’entrée de jeu une nouvelle façon de raconter en images, qui insiste sur la répétition exacte des cadrages de chaque image et s’intéresse à l’intervalle de temps entre les vignettes. Frost définit là un nouveau terrain d’exploration graphique, celui des transformations dynamiques qui s’opèrent entre deux images au cadre identique. (19)

Le dispositif de mise en page permet alors de tirer parti d’un point de fuite (20) ou d’une alternance dans le choix des plans. Ce dernier effet se rencontre notamment dans le journal La Caricature, sous le crayon de Gino qui rend dans ses Esquisses maritimes le tangage d’un bateau par des images immuables dont le contenu oscille de droite et de gauche – Une toilette difficile (fig. 54) et Une partie de Trictrac, 07.07.1888, histoire reprise dans le journal genevois Le Papillon, 13.05.1891. Dans le même journal, l’itération graphique permet encore de rendre subtilement la sensation du mouvement : alors que les trois personnages (une femme suivie par deux hommes) restent dans une même posture durant quatre cases, un objet perturbateur (un tuyau d’arrosage) s’immisce au premier plan et se déplace dans la profondeur du champ, sous les pieds de l’élégante avant de venir renverser ses deux admirateurs, la marche étant finalement marquée par le déplacement de la femme au premier plan, qui s’éloigne – Pschutt…et chute, A. Vignola, La Caricature, 26.07.1890 (21).

L’illusion d’une dynamique se crée également au sein d’une image unique, selon certaines conventions que la bande dessinée met en place tout au long du XIXe siècle. Dans l’introduction à la réédition des Des-agréments d’un voyage d’agrément, Annie Renonciat souligne à ce titre « une composition séquentielle suivant la ligne d’un Z, traduction spatiale inédite du temps et du mouvement » que Gustave Doré propose à la planche 8. Ce procédé, nous l’avons retrouvé deux années auparavant dans le feuilleton Histoire d’une dame qui a voulu donner une soirée (Le Journal pour rire, 1849), où Monta (Henri de Montaut) l’utilise en symétrie, au début du récit pour figurer « la marche des fournisseurs » venus préparer la soirée de bal organisée par la baronne Bizalion et à la fin lorsque ces derniers remportent leur matériel.

Fig. 54 – Une toilette difficile, La Caricature, n° 405, 01.10.1887. Source : Gallica.bnf.fr

Dans le premier manuscrit de Mr Cryptogame, Rodolphe Töpffer recourt pour sa part à l’effet de flou pour signifier le « mouvement circulaire » des différents protagonistes et objets sur le vaisseau algérien qui « au bout de peu de temps […] se met à pirouetter huit tours par seconde » (pl. 135). En 1841, lorsqu’il dessine Mr Pencil, il symbolise de même le tournoiement de Mme Jolibois, de son mari, de leur chien et du bourgeois, propulsés dans les airs par le petit Zéphir (pl. 8), par un gribouillis de lignes circulaires. La rapidité du mouvement de certaines figures est ainsi traduite graphiquement par leur réduction en une silhouette vague ou un ensemble de lignes plus ou moins régulières, selon ce que l’œil distingue d’un objet atteignant une vitesse de défilement supérieure à la persistance rétinienne. À une époque où l’industrialisation force à penser la représentation de la vitesse, les dessinateurs et les peintres – s’écartant de la concentration temporelle de mise dans la peinture classique – s’intéressent aux formes mobiles. Ainsi voit-on Édouard Manet s’attacher à transmettre l’animation des Courses à Longchamp (1865) :

C’est une course de chevaux. Manet a voulu donner l’impression de la lumière, du mouvement et de la vitesse, en évoquant simplement, par de rapides indications, quelques formes émergeant de la confusion. Les chevaux galopent vers nous à toute vitesse et une foule agitée est massée derrière les barrières. C’est un excellent refus de Manet de se laisser influencer par ce qu’il sait des formes pour ne représenter que ce qu’il voit vraiment. Aucun de ces chevaux n’a même quatre pieds. De fait, voyons-nous les quatre pieds de chaque cheval quand nous assistons à une course ? (22)

De Gustave Doré dans Les Travaux d’Hercule (pl. 3 et pl. 26, fig. 55) à l’imagerie populaire (Un rêve agité, s1-n11) en passant par les séquences de presse (histoires de Steinlen dans Le Chat noir ou les feuilletons de Christophe dans Le Petit Français illustré), le procédé du floutage des figures, ou de leur extrême stylisation, est récurrent en bande dessinée dès le XIXe siècle.

Fig. 55 – G. Doré, Les Travaux d’Hercule, Aubert & Cie, 1847, pl. 26. Source : Gallica.bnf.fr

Texte : « Le diabolique animal ne connait d’autre ressource que celle de se précipiter dans un gouffre ; mais, Hercule, dans un noble entêtement, se garde de lâcher prise, gare à lui !….c’était un saut à éviter. » / « L’atelage acquiert une vitesse incroyable. Hercule tremble pour la première fois de sa vie, il voudrait n’avoir jamais attrapé la biche dont il reconnait la légèreté. »

Chez certains dessinateurs, son emploi renforce la caricature des moyens modernes de locomotion, il a son équivalent en littérature également (23). D’autres le poussent à l’absurde, selon l’esprit de non-sens qui règne à la fin du siècle : dans La Caricature, Faria représente un couple de danseurs par une forme tournoyante que la vitesse transforme progressivement en une vis qui finit par traverser le plancher (Les effets d’une valse, 17.03.1883) ; dans Le Chat noir, Godefroy figure un crêpage de chignons entre deux commères dévalant les étages de leur immeuble, tellement entremêlées qu’elles finissent sur le trottoir par n’être qu’un tas informe ramassé par des balayeurs (Les suites de propos aigres-doux, 05.11.1887). Cette solution graphique est à rapprocher de l’usage des lignes de vitesse, qui visualisent la trajectoire d’objets ou de personnages et accompagnent le plus souvent une explosion, un tir ou une projection.

Fig. 56 – G. Liquier, Voyage d’un âne dans la planète Mars,1867, détail pl. 29. Coll. Bibliothèque de Genève (V2239).

Les traits de mouvement peuvent aussi souligner la direction prise brutalement par un personnage qui n’est plus visible et devenir, comme dans la séquence muette du Ventre tremplin (Le Pêle-Mêle, 25.04.1896), une aide à la lecture du gag. Bon nombre de dessinateurs y recourent, en les combinant souvent à un idéogramme comme les nuages de fumée ou de poussière – que l’on trouve aussi sous les roues des véhicules. Peu d’exemples en revanche dans l’Imagerie artistique ; on notera toutefois l’expressivité des traits de vitesse associés aux lignes directionnelles convexes dans une case d’Une histoire de voleurs (Alexis Vallet, s19-n15). Une image du Savant Cosinus (Le Petit Français illustré, 19.08.1899) combine les éléments cités, la vive descente du tandem conduit par Mme Belazor et son cavalier étant signifiée par des lignes de vitesse, le brouillage de l’image, des nuages de poussière et la subtile multiplication des traits de contour – à noter également, dans le Baron de Cramoisy (Le Petit Français illustré, 05.01.1901), les traits de mouvement accompagnés de flèches indiquant « la courbe nommée cycloïde » effectuée par le page Aimery ayant reçu un coup de pied du baron.

Toujours à l’échelle de la case, un autre moyen employé pour communiquer une impression de mobilité est l’amorce. Tronquer une partie du corps d’un personnage donne effectivement au lecteur la sensation d’assister à son déplacement saisi « au vol ». Liée à la question du cadrage et du point de vue, l’amorce est notamment mise en œuvre par Cham dans les Albums Jabot : Mr Lamélasse – à deux reprises, la sortie du personnage est signifiée par le dessin d’une porte entrouverte, de laquelle dépassent encore l’éperon de sa chaussure et l’extrémité de son sabre (pl. 25 et 41) –, Deux vieilles filles vaccinées à marier (pl. 43 et 22) et Aventures de Télémaque (pl. 36).

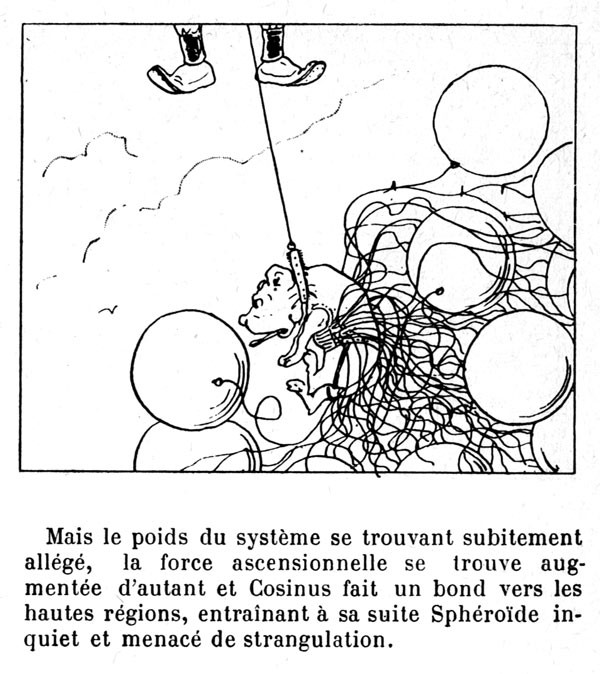

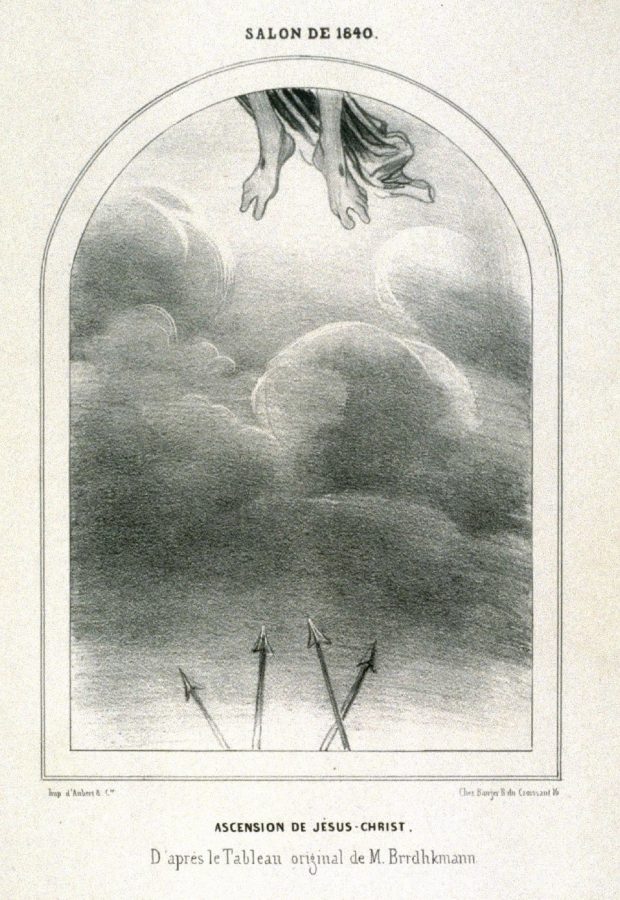

Cham radicalise le procédé dans Mr Jobard, en supprimant toute trace du personnage : n’ayant « rien de plus pressé que de prendre son chapeau et de sortir » (pl. 32), monsieur Jobard n’a pas eu le temps d’être capturé par la machine à dessin, laquelle se contente du mur blanc et de la porte d’entrée. À l’autre extrémité de notre corpus, Christophe lui aussi use abondamment de l’amorce, pour illustrer généralement un mouvement catastrophique. Notamment, la course folle de M. Duvolet dont on ne connaît que le mollet (Trop de précipitation, Mon Journal, 15.01.1890) trouve un équivalent dans celle de Mme Bélazor (Vie et mésaventures du savant Cosinus, Le Petit Français illustré, 04.08.1894) : tous deux dévalent les escaliers, comme un ouragan (le personnage devient M. Duvolet-Ouragan) ou « comme un torrent », et renversent à leur passage les pâtissiers Beaumitron pour l’un, Blanc-Mitron pour l’autre, avant qu’un autre accidenté (M. Pipelet pour la première version du gag, l’agent Mitouflet pour la seconde) ne reçoive un seau sur la tête. L’épisode qui voit Cosinus s’envoler à l’aide de vingt-mille ballons donne aussi lieu à deux remarquables amorces, lorsque les pieds du savant dépassent du bord supérieur de la case, laissant à imaginer que « le système remonte » (fig. 57). À juste titre, Antoine Sausverd rapproche ces vignettes d’une caricature de Daumier pour le Salon de 1840 (24). Il donne ainsi les comptes-rendus parodiques des Salons officiels comme l’origine de ces décadrages. Or, l’image de Daumier puis celle de Christophe trouvent un modèle bien plus lointain, précisément dans une gravure du Speculum passionis (1506) d’Ulrich Pinder intitulée « L’Ascension ».

Fig. 57 – Christophe, Vie et mésaventures du Savant Cosinus, Un Habitant dans la lune, Le Petit Français illustré, n° 521, 18.02.1899. Coll. Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine de Toulouse.

Fig. 58 – Ulrich Pinder, « L’Ascension », Speculum passionis, Nuremberg, 1506 et H. Daumier, Salon de 1840, « Ascension de Jésus-Christ », Le Charivari, 01.04.1841. Coll. privée.

La plupart des procédés cinétiques généralement alloués à la bande dessinée sont effectivement employés dans l’art médiéval. L’amorce, l’instantané et l’aérodynamisme du dessin sont des moyens d’animation graphique présents dans les manuscrits religieux ou les bestiaires, de l’époque carolingienne au XVe siècle (25). À la Renaissance italienne également, un peintre comme Sassetta (Stefano di Giovanni, 1392-1450) insuffle un remarquable dynamisme à ses figures, comme dans la toile figurant Le bienheureux Ranieri (c. 1437-1444, coll. Musée du Louvre) dont le vol symbolisé par une traînée de fumée paraît une véritable propulsion. Il n’est pas jusqu’à la succession rapide des images détaillant le déroulé d’un événement ou d’un acte qui n’ait été employée par les artistes du Moyen Âge. Associant l’enchaînement d’images séparées par un infime temps d’ellipse à des sorties de cadre, Timoléon Lobrichon donne une planche particulièrement dynamique (fig. 59) – d’autant plus que sa mise en page tranche avec le reste de l’album, comme avec celle des Albums Jabot – illustrant la « course de 20 lieues à l’heure » de Mr Grenouillet qui semble passer devant un écran fixe.

Fig. 59 – T. Lobrichon, Histoire de Mr Grenouillet, Arnauld de Vresse, 1856, pl. 23. Coll. Indiana State University Library.

Avant les manuscrits médiévaux, ces formulations graphiques du mouvement ont été retrouvées sur les murs des grottes de Lascaux ou de Chauvet. Dans un article sur La décomposition du mouvement dans l’art pariétal, Marc Azéma montre en effet que les conventions employées en bande dessinée ou dans le dessin animé pour rendre la dimension temporelle sont déjà connues des artistes du paléolithique pour reproduire les mouvements de lions, de chevaux, de bisons ou de bouquetins. Deux procédés sont analysés : la décomposition par juxtaposition d’images successives et la décomposition par superposition d’images successives.

En animant une figure, l’artiste préhistorique a cherché à traduire un comportement, une action liée à des préoccupations matérielles ou à des croyances inconnues. En dilatant cette action dans le temps, il s’est aventuré plus loin, précisant plusieurs moments, parfois même le début et la fin du mouvement représenté (cycle). Il apparaît clairement que ces tentatives, certes éparses sur près de vingt millénaires, sont les prémices d’une narration ou tout au moins en constituent les indices les plus évidents. […] Les notions « d’art séquentiel », et donc de « récit graphique » pourraient bien s’appliquer à l’interprétation de l’art paléolithique. (26)

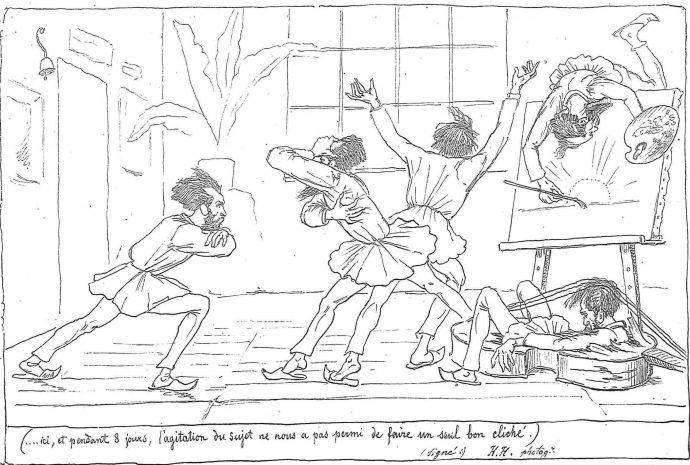

Lorsque Wilhelm Busch, dans la planche célèbre des Münchener Bilderbogen intitulée Le Virtuose (1868) (27), traduit la frénésie du musicien par la démultiplication des mains et du buste, effet que l’on qualifie aussi de « stroboscopique », il ne fait qu’employer la deuxième convention repérée par Marc Azéma dans les peintures rupestres. La première, on la retrouve par exemple dans L’Art d’engraisser et de maigrir à volonté (1857, cat. n° 54), quand Cham place dans une seule case les différents états d’émaciation de Mr Lesec, dont le profil s’amaigrit jusqu’à disparaître (pl. 20). Au XIXe siècle, l’invention de Daguerre réinterroge la figuration du mouvement en art, et l’on voit Henri Hébert (fig. 60), à Genève, juxtaposer les différentes positions adoptées par Mr Potenterre, durant l’attente d’une réponse à son projet artistique, dans une case donnée pour une épreuve photographique : « (…ici, et pendant 8 jours, l’agitation du sujet ne nous a pas permi (sic) de faire un seul bon cliché.) (signé : H.H. photog.) ». L’image combine cinq instantanés et signifie alors l’écoulement du temps, clin d’œil aux recherches en chronophotographie, en un seul cliché impossible, jugé mauvais car s’inscrivant dans la durée.

Fig. 60 – H. Hébert, Histoire d’une chapelle, 1879, pl. 3. Coll. Bibliothèque de Genève (FOLBR1265/3).

L’opération est réussie en revanche dans St Trucard (Feuilles d’hiver, pl. 18), elle permet de saisir sur le vif les plongeons des neufs candidats : « h’une…deusse…troisse ! (D’après une photographie instantanée de Mr Robert Kaiser, photographe, rue Chantepoulet, n°3) (mince de réclame !) ». C’est donc bien la saisie de l’instant par l’appareil optique qui a valeur aux yeux d’Hébert :

H. Hébert adopte pour sa part une attitude beaucoup plus légère : souvent ses dessins parodient les instantanés du photographe, dans lesquels il voit de précieux auxiliaires du peintre : « Un animal court…Qui pourra vous donner cette vérité, si ce n’est l’instantané ?…Il est des monuments splendides, une cathédrale d’Orvieto, les arènes de Nîmes, par exemple ; votre crayon vous en donnera-t-il en peu de temps tous les détails ?». (28)

Comme lui, beaucoup de dessinateurs se voient ainsi inspirés et influencés par les nouvelles images produites par la daguerréotypie, la photographie et autres spectacles à voir tels la lanterne magique, le panorama, le kaléidoscope et le cinématographe.

3. Illusions d’optique

Le développement des industries visuelles fait naître au XIXe siècle un nouvel imaginaire collectif et produit un impact culturel considérable. Précisément, la photographie participe à la création d’« un cadre de référence commun » (29) aux arts se définissant comme réalistes. Le sol commun à la peinture, à la littérature et à la photographie des années 1840-1850, c’est bien le visuel, le champ du regard :

Alors que dans le système romantique, l’invisible est le domaine par excellence du beau et du vrai (« ce qu’il y a de plus éthéré et de plus immatériel »), avec le réalisme le beau et le vrai sont réduits aux limites du champ visuel : « De jour en jour l’art diminue le respect de lui-même, se prosterne devant la réalité extérieure, et le peintre devient de plus en plus enclin à peindre, non pas ce qu’il rêve, mais ce qu’il voit ». Pour le dire autrement, à une vision analogique de la nature, traversée de correspondances et de signes à déchiffrer, succède une vision optique des choses : on passe de l’infini au fini, de l’invisible au visible, de l’idéal à la matière. (30)

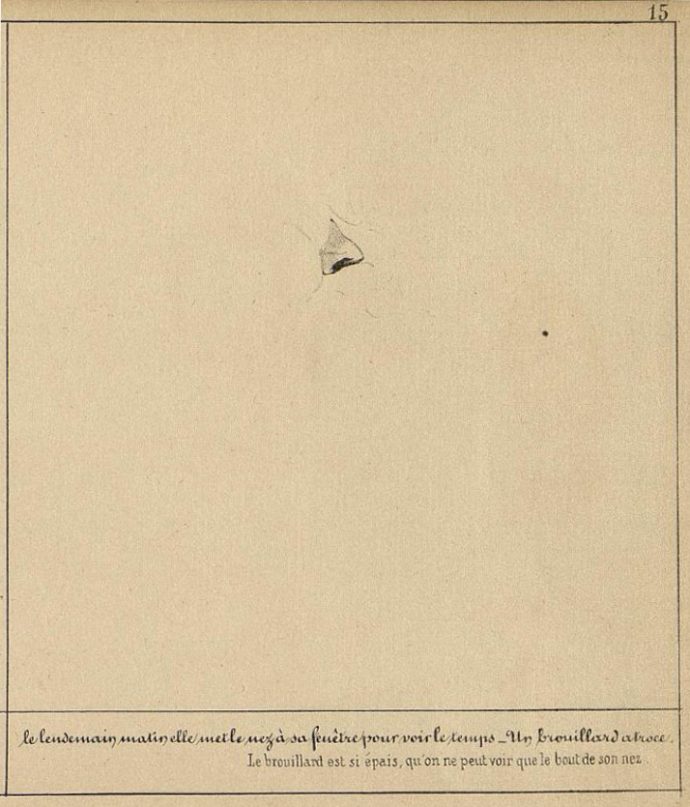

Travaillées par cette prégnance du monde visible, et leur objectif de donner à voir, les histoires en images rebondissent par la création d’un humour paradoxal se jouant de cette idée de réalisme perceptif. Puisqu’en 1850 le lecteur-spectateur considère comme réel ce qui tombe sous le regard, les dessinateurs prennent le parti de rendre, dans les cases les plus « optiques », ce champ de vision totalement obscur, vide, insignifiant ou occulté. L’amusant est que plus ils feignent être réalistes, en restituant le monde tel que l’œil le perçoit, moins le lecteur risque d’y voir quelque chose. Dès lors, la case de bande dessinée est fréquemment réduite à la fonction d’enregistrement du réel, contrainte par les aléas de l’environnement de la diégèse et par divers paramètres climatiques. Dans l’album Deux vieilles filles vaccinées à marier, deux cases sont ainsi laissées quasiment blanches en raison d’« un brouillard atroce » (pl. 15) ou de « flots de poussière » (pl. 44). Dans le premier cas (fig. 61), seul le nez de Mlle Clara semble en suspension dans le blanc de la case, l’auteur de préciser alors, en dessous de la légende et dans une typographie différente : « Le brouillard est si épais, qu’on ne peut voir que le bout de son nez ». À ce dessin irréel et incohérent s’attache ainsi une explication des plus rationnelles, en un commentaire métaleptique soulignant combien la réalité conditionne le contenu iconique.

Fig. 61 – Cham, Deux vieilles filles vaccinées à marier, Aubert & Cie, 1840, détail pl. 15. Source : Bibliothèque de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, Angoulême.

Gustave Doré interroge également le visible, en jouant sur le sens propre et le sens figuré, dans l’Histoire de la Sainte Russie où « les rigueurs du climat viennent jeter le plus grand trouble dans les combinaisons stratégiques » (pl. 15), ou dans Un effet de brouillard (Le Journal pour rire, 26.02.1853) occasionnant des vignettes sombres et brumeuses. Les scènes de nuit – notamment dans La Famille Fenouillard (pl. 45-46), Le Sapeur Camember (pl. 57) ou Le Savant Cosinus (pl. 24-25 et 54) – occupent des cases logiquement soumises, comme la rétine ou la camera obscura, à la valeur lumineuse des choses, à leur photogénie au sens propre.

Le revers comique et le plus aberrant des effets optiques que déclinent les auteurs dits réalistes et naturalistes (31) est à chercher dans les cases entièrement noires placées dans plusieurs bandes dessinées tout au long du XIXe siècle. La première apparaît dès Mr Lajaunisse (32), lorsque le personnage souffle sa chandelle et se trouve, comme le lecteur, plongé dans le noir le plus total (pl. 8) – ménageant la surprise de voir Mr Lajaunisse, dans la case suivante, s’être couché dans le tiroir de sa commode. L’adoption du champ visuel du personnage et sa retranscription la plus fidèle sont de même les prétextes de cases obscures dans les albums de Georges Chicki – « Il en conçoit un plaisir extrême que par malheur l’obscurité nous empêche d’apprésier (sic) » (Souvenirs bachotiques, pl. 7) – et de Christophe – lorsque Cancrelat « ne voit plus rien, et pour cause », il s’est évanoui (Sapeur Camember, pl. 56). Également, dans une séquence de Willette, l’avarice des personnages se répercute dans l’économie de moyens graphiques : « Et nous voici dans l’obscurité » « Bah ! pour ce que nous avons à nous dire, nous n’avons pas besoin de lumière » (Le comble de l’économie, Le Rire, 15.06.1895). Cette anomalie dans la représentation, cette intrusion de l’abstrait au beau milieu d’une narration par l’image est un moyen de questionner le medium, de pointer du doigt son fonctionnement, le rôle de mise en scène dévolu à la surface dessinée, et de mettre le lecteur en déroute. La représentation suspendue par l’opacité du noir, la case vide n’en continue pas moins d’être figurative in absentia, l’effet plastique se conservant une portée narrative à la lumière des autres cases et du texte.

Cham, très inspiré par ces vues déceptives, met en une image « invisible » le produit raté du daguerréotype (fig. 62), instrument que se procure Mr Jobard séduit par la vitrine des frères Susse – lesquels réalisent en 1839, année de parution de l’album, l’un des premiers daguerréotypes et éditent l’ouvrage de Daguerre, Historique et description des procédés du daguerréotype et du diorama. L’obscurité « pendant ¾ d’heure », nécessaire à la réalisation de l’image, noircit totalement la case, l’opération étant, « au bout de ces ¾ d’heure », « totalement manquée à cause d’un tout petit nuage survenu dans le ciel » (pl. 28).

Fig. 62 – Cham, Histoire de Mr Jobard, Aubert & Cie, 1840, pl. 28. Coll. de l’auteur.

Texte : « Rentré chez lui, Mr. Jobard se plonge pendant 3/4 d’heures dans la plus profonde obscurité afin de faire un de ses (sic) beaux dessins que vous connaissez. » / « Au bout de ses (sic) 3/4 d’heure, Mr. Jobard retire sa planche mais l’opération se trouve totalement manquée à cause d’un tout petit nuage survenu dans le ciel. »

Ces différentes vignettes obscures ne sont pas sans rappeler la page noire annonçant le décès du pasteur Yorick dans Tristram Shandy (livre I – chap. XII) de Laurence Sterne. Pourtant, là où l’écrivain anglais use de l’aplat polysémique pour symboliser la mort ou la plaque de marbre d’une pierre tombale, nos dessinateurs chargent le procédé excentrique d’une nouvelle fonction. Il s’agit pour eux d’épuiser la soif de réalisme, de porter à son comble le règne de la mimésis instauré par les appareils de capture du réel. En ce sens, la « mini-catastrophe mimétique » (33) de Mr Jobard non seulement ironise sur le statut de signe désormais conféré au champ perceptif (34) – bien qu’occulté, le champ visuel du personnage est communiqué au lecteur – mais joue sur la valeur accordée à la lumière et s’amuse de ce que le réel, en la personne du « petit nuage », ruine la représentation indicielle. Le plan de couleur noire n’est plus un symbole laissé à l’appréciation du lecteur, il est ce que « voit » le personnage, le « réel » de l’histoire, à ce point donné dans sa brutalité que la case nécessite une clef discursive, comme les monochromes fictifs des Salons parodiques.

Le pendant des cases noires des bandes dessinées se trouve, en effet, dans les toiles unicolores qui agrémentent de leur incongruité les pages des Salons caricaturaux. Elles se jouent, comme elles, de l’impératif mimétique devenu absurde lorsqu’il s’agit de représenter un Effet de nuit qui n’est pas clair…de lune, acheté subito par Mr. Robertson, fabricant de cirage (35) :

Véritable retour du refoulé, l’image noire oppose son ironie aux tentations totalitaires de l’omnivoyance comme au rêve rousseauiste d’une « société transparente, à la fois visible et lisible en chacune de ses parties ». La photographie, progrès technologique qui concourait à l’avènement d’un pouvoir « omniregardant », offre le modèle d’un retournement symbolique : la chambre noire devient l’espace même de l’enregistrement du visible, et ce n’est peut-être pas un hasard si les caricatures monochromes – images qui ne montrent rien, images délivrées du fantasme d’omnivoyance – apparaissent peu après son invention. (36)

Variant les justifications du passage à l’unicolore, de nombreux artistes s’adonnent ainsi au monochrome ou quasi-monochrome facétieux, de Bertall, Nadar ou Gill à Félicien Rops, en passant par Alphonse Allais et les Incohérents : « Comme le mot d’esprit, le monochrome du XIXe siècle fuse. Comme lui, il se propage, se répète » (37). Les pages du Charivari, des Journal pour rire et Journal amusant, de L’Éclipse et bien d’autres journaux satiriques se couvrent donc, à l’occasion des Salons officiels, de charges régressives ou absurdes des toiles exposées. À ces caricatures d’œuvres s’ajoutent des scènes de genre qui s’intéressent, notamment, aux réactions d’un public bien souvent interloqué. Publiée dans Le Pêle-Mêle, une courte séquence de G. Ri (Victor Mousselet) présente les commentaires de M. Poichiche au Salon (23.05.1896), tantôt sceptique devant la peinture d’un melon – « Il y en a de plus beaux que ça chez nous et nous ne faisons pas tant d’embarras avec » –, tantôt clairvoyant devant un aplat noir façon Paul Bilhaud (38) – « C’est peut-être bien un combat de nègres pendant la nuit ». Face à l’absence de dessin, congédié par la monochromie, c’est bien l’explication donnée par le titre qui permet de conférer au plan uni le statut d’image. Aussi les cases noires des bandes dessinées sont-elles parfois l’occasion d’une relation paradoxale entre le dessin et le texte, une façon supplémentaire de brouiller les repères. Gustave Doré concrétise de la sorte « les ténèbres de l’Antiquité » par un aplat noir (Histoire de la Sainte Russie, pl. 1) et Nadar propose une case hachurée de noir, entendu « que l’affaire est parfaitement claire » (La Vie publique et privée de Mossieu Réac, Revue comique, 19e livraison).

Dans l’album de Doré, une seconde case noire imite l’obscurité « de sombres cachots » (pl. 20), expression de la violence à la fois paroxystique et ironique que réitère Christophe dans La Famille Fenouillard (pl. 15), lorsque « ces dames […] sondent avec horreur les sombres profondeurs des in-pace !!! ». À noter, dans Le Journal pour rire du 15 juillet 1854, soit un mois après la parution de l’Histoire de la Sainte Russie, une séquence dans laquelle Stop se réfère à l’album de Doré, sans le nommer. Intitulée Boutade à propos de la guerre d’Orient, elle met en scène un « dessinateur fort jovial » décidé à produire « quelques croquis forts plaisants sur la question turco-russe ». Il ne parvient pas à trouver de propos piquants n’ayant pas encore servi (des bulles sortent de son esprit où l’on peut voir un knout, symbole de la barbarie russe dans l’album de Doré), consulte « des personnages très au fait des opérations de la Bourse » (trois médailles figurent des portraits qui rappellent les profils de Doré, Bry et Sotain sur le second plat de la couverture) mais, de dépit, souffle sa chandelle et s’en va « dormir sur ses deux oreilles ». Stop donne alors une case noire, à valeur de substitut à la syllepse de sens (procédé favori de Doré, signalé ici par l’italique) impossible à représenter : « N.B. Cette situation étant assez difficile à dessiner, nous nous contentons de donner une vue de sa chambre à coucher entre une heure et deux heures du matin ».

Dans ces cases « anormales » se manifestent toujours de la sorte la fantaisie du dessinateur, son goût de l’écart et des limites, la manière dont il se plaît à mettre le lecteur en alerte, à contourner ses attentes. Elles sont les équivalents graphiques de la discontinuité narrative, des procédés d’exhibition du narrateur et de sa mainmise sur la fiction que décline le récit excentrique. Au-delà des seules cases noires, d’autres images procèdent du désir de transgression, d’aller contre une certaine doxa esthétique par le biais de bizarreries, notamment celles qui fonctionnent comme des paralipses – figures que Genette définit comme la « rétention d’une information logiquement entraînée par le type (de point de vue) adopté » (39). L’« angle de champ » choisi pour ces cases conduit effectivement à des images « vides », tant sur le plan graphique qu’informationnel. De la même manière que les lignes de tirets, les mots remplacés par des astérisques, les chapitres déchirés ou la page blanche de Tristram Shandy disent le plaisir de la dissimulation, de l’interruption, se justifient du prétexte de la pudeur – « si l’enfant est un garçon, les forceps peuvent malheureusement *************************** La fin de la phrase fut murmurée à l’oreille de mon père puis de mon oncle Toby » (40) –, certaines cases de nos histoires traduisent la liberté absolue du dessinateur en ce qu’elles sont des ellipses ou des arrangements avec la mise en images. La pudeur, la respectabilité en sont les principales raisons données au lecteur, Cham et Lobrichon cachant Mr Lamélasse et Mr Grenouillet derrière un paravent, tandis que le premier se débarbouille (pl. 24) et le second change de linge (pl. 14). Ces deux dernières cases sont, d’ailleurs, comme l’écho comique de la toile du peintre américain Raphaelle Peale (1774-1825) où une Vénus sortant de l’eau (1823) est dissimulée derrière un drap blanc – masquer la femme derrière un paravent prend une même dimension fantasmatique, et qui protége de la censure, dans les séquences en deux ou trois cases du journal La Gaudriole. On pense également aux livres à systèmes ou à transformations dans lesquels sont cachées, sous des images en trompe-l’œil représentant généralement des fenêtres ou des portes, des scènes érotiques et obscènes – ces livres contraires aux bonnes mœurs sont rangés à partir de 1830 dans une section spécifique de la Bibliothèque Royale, appelée l’« Enfer » (41). Comme pour faire signe vers ces images clandestines, sulfureuses, le narrateur des Deux vieilles filles vaccinées à marier fait preuve de délicatesse et reste devant la porte des chambres des demoiselles, où figure l’inscription « Le public n’entre pas ici » (fig. 63). Durant trois cases, l’action continue d’être rapportée par le texte tandis que la scène est censurée.

Fig. 63 – Cham, Deux vieilles filles vaccinées à marier, Aubert & Cie, 1840, pl. 5. Source : Bibliothèque de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, Angoulême

Dans Mr Jobard encore, la bienséance offre de nouveau une case qui ne montre rien, si ce n’est un mur et l’encablure d’une porte, accompagnée d’une légende qui laisse entendre combien Jobard « souffre d’une affreuse colique » (pl. 25) : « Mr Jobard est obligé de s’absenter quelques instants » (pl. 26).

La prise de position peut être plus radicale et conduire à des cases totalement blanches : la première dans Deux vieilles filles vaccinées à marier – « ces dames se trouvant à table, je craindrais de les faire voir au lecteur de peur de les déranger » (pl. 13) – la seconde dans l’Histoire de la Sainte Russie (fig. 48), lorsque l’historien décide de ne pas « présenter une suite de faits aussi incolores » et préfère « en laisser la place indiquée » par des cases immaculées (42). Comme l’écrit Philippe Hamon à propos des réponses littéraires apportées par les écrivains à l’envahissement des images à voir, une « esthétique du négatif », essentiellement ironique, se met en place à partir du moment où la présence des objets ou des personnages se lit dans leur absence :

L’imaginaire du négatif est souvent lié à l’imaginaire de la non couleur (le noir) et à celui de la non présence soit en « creux » (la trace) soit en dessous (le refoulé, l’« oppressé » comme variante de « l’imprimé »). (43)

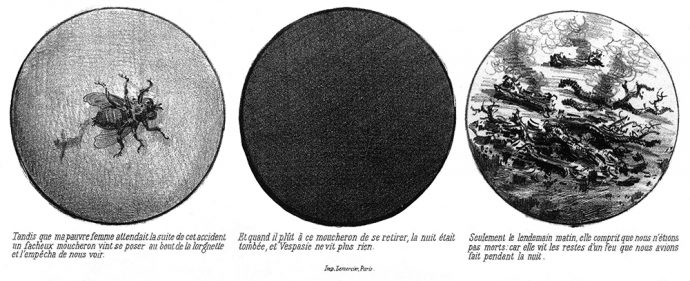

Pour relayer ces images médiatisées par des appareils optiques, les dessinateurs en produisent également des ersatz. Dans La Famille Fenouillard, « la masse sombre [qui] se résout en quatre personnes naturelles » (pl. 41) apparaît à travers le champ d’une lunette, tandis que la métaphore et le cadre de la lanterne magique servent la critique du roman d’Eugène Sue dans la parodie illustrée de Cham, Paris dévoilé ou les mystères sus, publiée en feuilleton dans le Musée ou magasin comique de Philipon (44). L’exemple le plus remarquable reste toutefois celui d’un épisode de l’album de Gustave Doré, Des-agréments d’un voyage d’agrément, où la vue optique est prise comme interprétant de la case. Lorsque César Plumet et ses guides entament l’ascension du Mont Blanc, son épouse Vespasie les observe d’un œil inquiet par le biais d’un télescope installé sur le balcon de l’hôtel (pl. 15-17). Jusqu’au retour de César, la case adopte une forme circulaire imitant le cadre de la lunette : le point de vue est donc celui que Vespasie obtient à partir de l’instrument optique. Les aléas de la technique, « Vespasie fut très longue à mettre sa lunette au point », se chargent d’abord de transformer la cordée en une succession de vagues silhouettes sombres et floues. Puis, retardée par ces réglages, Vespasie ne parvient pas à retrouver le groupe d’alpinistes et se contente de le pister. Durant neuf cases, seules des empreintes et traces de pas, de mains, de visages, de postérieurs, d’une « petite croûte » et d’un feu laissées dans la neige sont visibles.

Fig. 64 – G. Doré, Des-agréments d’un voyage d’agrément, Aubert & Cie, 1851, détail pl. 16. Coll. de l’auteur.

Aussi l’observation de Vespasie est-elle brutalement interrompue par la présence, en très gros plan, d’un « fâcheux moucheron [qui] vint se poser au bout de la lorgnette ». Puis, « quand il plût à ce moucheron de se retirer », c’est à l’arrivée de la nuit d’entraver la vue. Enfin, si l’objectif autorise des effets de zoom et permet à Vespasie de constater, impuissante, que César perd sa montre dans la neige, il n’a plus suffisamment de puissance pour lui permettre de voir son arrivée à la cime du Mont Blanc. À travers cette séquence, Gustave Doré utilise l’effet de cadre, s’appliquant à rendre la réalité d’une vue « technologique », avec tous les aléas qui l’accompagnent, pour exalter les ressources de l’image graphique dont les différents registres sont déclinés : « de la figuration, à l’hallucination, jusqu’à la quasi abstraction » (45).

Télescope, lanterne magique, daguerréotype, photographie, autant d’inventions variablement démocratisées au XIXe siècle qui contribuent à renouveler ou interroger le champ du regard, à caricaturer la découpe du monde par l’instrument optique, et fonctionnent, dans les histoires en images, comme les points d’appui d’un recentrement moderne mais aussi paradoxal, fantaisiste, amusé ou surprenant autour de ce même visuel. En témoigne encore l’effet de camera subjective ou embarquée (46) qu’occasionne le harponnage de la famille Fenouillard par l’ancre d’un ballon. Sur le modèle des vues plongeantes que Grandville insère dès 1844 dans Un Autre monde (47), et que Caillebotte expérimente plus tard en peinture (48), Christophe nous livre une série de vues aériennes (fig. 65) que s’offrent les touristes suspendus au-dessus de Paris.

Fig. 65 – Christophe, La Famille Fenouillard, éd. A. Colin, 1893, détail pl. 8. Source : Gallica.bnf.fr

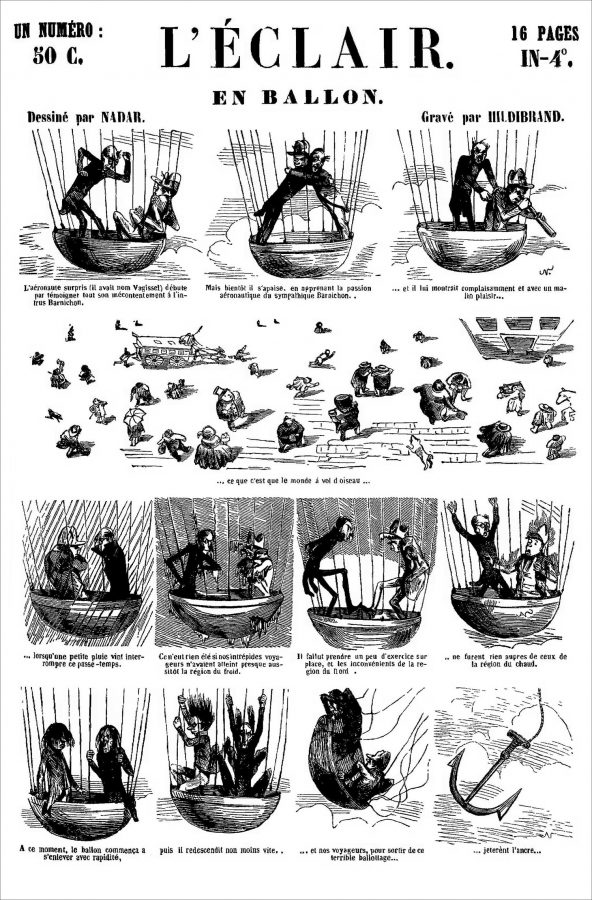

Mais de Grandville à Christophe, une case de Nadar fait la transition, dans le feuilleton de L’Éclair, En Ballon (1852), lorsque M. Barnichon observe à la lunette, depuis la nacelle de M. Vagissel, « ce que c’est que le monde à vol d’oiseau… » (fig. 66). Ces points de vue élevés se retrouvent dans les recueils de paysages lithographiques, comme le souligne Jean Adhémar : « notons un curieux essai de présentation des paysages sous un angle nouveau, les vues à vol d’oiseau lancées par Guesdon vers 1847, ces vastes vues panoramiques de grandes villes qui auront un succès prodigieux entre 1850 et 1860 » (49). Quelques années après ce feuilleton de L’Éclair, Nadar immortalise la vision aérienne de M. Barnichon en réalisant la première « photographie aérostatique » (nom inscrit sur le cliché de Paris pris en 1858) ; la concurrence que représente ce nouveau procédé pour la lithographie en particulier est suggérée dans le célèbre dessin de Daumer, Nadar élevant la Photographie à la hauteur de l’art (publié dans Le Boulevard du 25 mai 1862).

Fig. 66 – Nadar, En Ballon, L’Éclair, n° 35, 04.09.1852. Coll. privée.

Pour Le Rire en revanche, nul besoin de profiter des avancées en matière d’aérostation pour découvrir de nouveaux points de vue. Dans une séquence non titrée d’Henri Avelot (27.07.1895), le « dessinateur spécial » est envoyé par l’Administration du Rire, nous dit la légende, pour prendre un « croquis instantané » de la Revue du 14 juillet. Installé au sommet d’un réverbère, dans une « position…vraiment vertigineuse », il donne d’abord un croquis en plongée, « …quand soudain pris d’un violent étourdissement, notre éminent collaborateur – sur le point d’être précipité sur le sol et cramponné à son réverbère – vit tout sens dessus-dessous !!!! ». Impossible, le second croquis reprend la scène précédente cette fois en contre-plongée, poussée à un tel extrême que l’angle de vue est situé « en dessous ». Ainsi, parce qu’elle est créée ex nihilo et peut être le pur produit de la fantaisie, l’image dessinée est sans doute la mieux placée pour renouveler le regard et proposer, ironiquement, de nouvelles perspectives : « Notre éminent collaborateur n’avait d’abord eu qu’une vue superficielle du sujet à dessiner ; grâce à son vertige miraculeux, il a pu voir le fond des choses ». Le même angle de vue s’illustre dans un dessin extrait du Life de New York, représentant « Une Noce », cette fois observée par un ver de terre (Le Rire, 12.03.1898). Sans que l’on sache s’il s’agit d’une reprise ou d’un dessin inédit, une image circulaire similaire, non signée, représente « L’arrivée du train, vue par un ver de terre » dans Le Papillon de Genève (fig. 67).

Fig. 67 – L’arrivée du train vue par un ver de terre, Le Papillon, n° 280, 10.01.1900. Coll. Bibliothèque de Genève.

L’histoire en images se constitue donc, dès son origine, comme une forme résolument moderne, qui intègre et se fait le relais des avancées technologiques. Au travers de la case et de la séquence se cristallisent les réflexions et les changements provoqués conjointement par l’appareil photographique et les progrès en matière de transport : champ du regard, déplacement et vitesse sont restitués, non sans ironie, par les dessinateurs qui actualisent des procédés ancestraux.

> Page suivante : Partie II. – Chapitre II. Le verbe dans le récit graphique. – A. L’inscription visuelle du langage

> Page précédende : Partie II. – Chapitre I. L’Art de faire des images. – B. Les styles graphiques

- Notons toutefois qu’un épisode de Mr Cryptogame joue fortuitement en la faveur de l’inversion des images occasionnée par la copie. Commentant la retranscription par Cham de la poursuite sur le bateau, Benoît Peeters déplore que « la dynamique de chacun des acteurs se trouve, dans son adaptation, contrariée et contredite par la trajectoire du regard. Les poursuivants sont devenus poursuivis, et il nous faut, à chaque case, revenir sur nos pas », Case, planche, récit, 1998, p. 68. Pourtant, Thierry Groensteen remarque que « cette lecture peut être renversée au bénéfice de Cham. Car la version töpfferienne de la poursuite repose sur un paradoxe […] : Elvire occupe dans le strip (qui, chez Töpffer, se confond toujours avec la planche) une position en avant de Cryptogame, alors qu’elle est censée courir derrière lui. De même l’abbé, qui devrait être le troisième, paraît occuper la tête du trio. Töpffer avait une maîtrise intuitive du dispositif spatio-topique, et singulièrement de la dynamique latérale propre au strip vectorisé par le déplacement du regard ; mais ici cette logique, celle du support dans sa physicité, contredit la logique de l’action et de la topographique diégétique », Système de la bande dessinée, 1999, p. 77.[↩]

- À Cham, il précise pour la gravure de Mr Cryptogame : « il faut bien conserver la rubrique de l’encadrement au trait à l’équerre, mais libre et tremblotant pour qu’il soit dans le goût du reste », lettre du 30 novembre 1844 ; Töpffer, l’invention de la bande dessinée, 1994, p. 177.[↩]

- Dans la lettre à Cham, il ajoute : « Mr Dubochet me dit qu’on sera obligé d’imprimer typographiquement les légendes, je le regrette ; mais que tout au moins on les encadre de filets chacun au dessous de son image. Rien n’est superflu pour la clarté, et comme les images se toucheront, c’est là un engin nécessaire », idem.[↩]

- Expression employée par Pierre Couperie au sujet de l’album d’Eugène Forest, et non de Cham comme il le mentionne, Histoire mondiale de la bande dessinée, 1980, p. 20.[↩]

- Dans Töpffer, l’invention de la bande dessinée, Thierry Groensteen s’attarde sur la citation de Pierre Couperie, dans laquelle l’historien souligne les innovations engagées par Cham – les innovations en question concernent donc en réalité l’album de Forest, Mr de Vertpré – et soulève l’hypothèse de l’influence qu’elles auraient pu avoir sur Töpffer, pour l’Histoire d’Albert. Il envisage ce fait comme « éminemment douteux », mais tout en continuant de prendre l’œuvre de Forest pour celle de Cham. Il écrit notamment que rien ne permet de penser que Töpffer ait eu sous les yeux les albums de son cadet et qu’il envoie lui-même l’Histoire d’Albert à Cham, dès sa parution, lequel ne se félicite pas d’avoir influencé son maître ; Töpffer, l’invention de la bande dessinée, 1994, p. 123. Qu’aurait empêché Töpffer de se procurer les albums de la collection Aubert, après le M. Jabot commenté ? La seule curiosité pour l’interprétation d’un genre dont il perçoit bien la nouveauté et dont il présage le développement ne l’y aurait-elle pas poussé ? À Dubochet, il fait par ailleurs mention, dans une lettre datée du 6 janvier 1841 (l’ouvrage de Forest est donc publié), des albums qui suivent les contrefaçons : « Par contre, si je pouvais casser le cou à Mr Aubert, je n’hésiterais pas non plus ; non seulement il m’a contrefait, mais avec ces bêtises qu’il ne cesse de publier, en les associant aux miennes dans ses annonces, il risque de tuer le genre, et avec le genre les espèces », Un bouquet de lettres de Rodolphe Töpffer, 1974, p. 108. S’il ne les approuve pas, Töpffer semble bien avoir au moins feuilleté les Albums Jabot édités jusqu’à cette date (Mr Lajaunisse, Mr Lamélasse, Mr de Vertpré, Mr Jobard, Deux vieilles filles).[↩]

- R. Gubern, « La narration iconique au moyen d’images fixes », Degrés, n° 59, 1989, p. 16.[↩]

- « Le strip relève du temporel (le linéaire), la planche, en principe, du spatial (le tabulaire) », P. Fresnault-Deruelle, « Du linéaire au tabulaire », Communications, n° 24, 1976, p. 7.[↩]

- A. Renonciat, préface à la réédition des Des-agréments d’un voyage d’agrément, 2001.[↩]

- J. Dürrenmatt, Bien coupé mal cousu. De la ponctuation et de la division du texte romantique, Saint-Denis : Presses Universitaires de Vincennes, 1998, p. 133.[↩]

- Chap. III.C.2. Moyen Âge et discours savant.[↩]

- Exceptionnellement dans La Caricature (10.09.1881 et 12.11.1881), deux courtes séquences signées par Trock (Gabriel Liquier) sont placées au centre d’une double page de Macédoine, où les scènes de dialogue indépendantes, non encadrées, se distribuent pêle-mêle. Elles s’en distinguent par la forme et la distribution des images : les cases (avec cadre donc) se touchent et se superposent comme pour indiquer subtilement leur solidarité narrative.[↩]

- J. Tramson, « Une figure rhétorique spécifique de la bande dessinée : le gag de fin de planche », L’Humour dans la littérature de jeunesse, Paris : In Press, 2000, pp. 105-124.[↩]

- Expression cinématographique, employée par Thierry Groensteen à propos d’un épisode des Amours de Mr Vieux Bois (pl. 62-69) : « Huit planches consécutives commencent toutes par une image très étroite montrant le rival du héros aux prises avec une roue à aubes, puis la manière dont il sort de ce mauvais pas. La partie restante de ces pages est consacrée aux occupations de Mr Vieux Bois et de l’“Objet aimé”. En fait, Töpffer utilise le montage parallèle, ou alterné, entrelaçant deux scènes censément simultanées. Ce dispositif, fort audacieux pour l’époque, s’appuie sur un partage de l’espace paginal, plusieurs fois répété identique à lui-même, de sorte qu’à chacun des lieux de l’action est affectée une localisation constante dans la page », Töpffer, l’invention de la bande dessinée, 1994, p. 96.[↩]

- A. Renonciat, « Les magazines d’Arthème Fayard et la promotion de l’histoire en images “à la française” », 9e Art, n° 7, 2002, p. 41.[↩]

- Sans jouer sur le blanc intericonique, d’autres cases figurent des actions synchrones situées en des lieux contigus : un mur la plupart du temps scinde l’image en deux espaces distincts. Le cloisonnement peut être latéral (Entre voisins, E. Le Mouël, La Caricature, 20.09.1890) ou vertical (Hydrothérapie, Le Petit Français illustré, hors série n° 4, 1895). Dès 1830, Rodolphe Töpffer met le procédé à l’œuvre dans une scène supprimée par la suite du manuscrit de Mr Cryptogame, lorsque l’abbé, la belle Provençale, Cryptogame et Elvire sont chacun enfermés dans une cellule de prison, le hasard voulant qu’ils aient pour voisin la personne qui les intéresse le plus. Tous pratiquent un trou dans le mur afin d’établir la communication : « Töpffer, en un singulier dessin, montre en coupe les deux cellules médianes, celles de Cryptogame et de la belle Provençale. On voit alors la moitié antérieure de l’abbé qui scrute la moitié antérieure de la belle Provençale qui le considère avec étonnement, apparemment inconsciente de la présence de la moitié postérieure de Cryptogame à ses côtés, tandis que la moitié antérieure du héros observe – horreur des horreurs – Elvire, émergeant, elle aussi à moitié du trou exécuté dans le mur », D. Kunzle, « Histoire de Monsieur Cryptogame (1845) : une bande dessinée de Rodolphe Töpffer pour le grand public », Genava, 1984, p. 154.[↩]

- B. Peeters, Case, planche, récit, 1998, p. 42.[↩]

- La solidarité des cases et la fluidité de leur enchaînement sont renforcées dans une feuille comme Pierrot (Firmin Bouisset, s3-n13) par la présence permanente et visuellement prégnante d’un papier peint bleu rayé en arrière-plan. Les mouvements de douleur du jeune curieux ayant bu « un liquide fait pour nettoyer et dégraisser les étoffes et composé de produits presque vénéneux » se détachent ainsi nettement du fond et se succèdent d’une façon dynamique. Il est d’ailleurs intéressant de noter que dans la case finale panoramique, où le personnage alité reçoit la visite du médecin, le mur de la chambre observe deux espaces blancs, entre deux lés de papier, qui correspondent strictement aux blancs verticaux intericoniques, comme un rappel de la mise en page.[↩]

- Sur la littérature également, voir l’exemple pris par Philippe Ortel de L’Œuvre de Zola, « roman chronophotographique », La littérature à l’ère de la photographie : enquête sur une révolution invisible, Nîmes : Éditions Jacqueline Chambon, 2002, p. 216.[↩]

- T. Smolderen, « Trois formes de pages », Neuvième art, n° 13, 2007, p. 26.[↩]

- Comme dans la planche Pour un fouet perdu (Le Petit Français illustré, 07.11.1891) où « trois strips composés de quatre cases verticales permettent de construire une action fondée sur l’accumulation, l’alternance du regard et le renversement des directions », commentée dans l’article de Pierre Chemartin et Bernard Perron, « De la vignette à la vue et vice-versa : l’alternance avant le montage alterné », Cinéma & Cie, n° 9, 2007, p. 122.[↩]

- Plus que le mouvement, c’est la marche du temps que donne généralement la répétition d’images où les personnages demeurent dans des positions identiques : un artiste peint le portrait d’une femme posant devant la toile, seule l’évolution de certaines caractéristiques physionomiques soumises au passage des années (augmentation puis diminution de la chevelure, de la barbe et de la masse corporelle) suggère l’extraordinaire longueur que prend la réalisation du portrait – Trop consciencieux, A. Guillaume, La Caricature, 01.10.1892. [↩]

- E.H. Gombrich, Histoire de l’art, Paris : Phaidon, 2001, p. 517.[↩]

- Chap. III.A.1. Anti-récit et imagerie du voyage.[↩]

- « Salon de 1840. Ascension de Jésus Christ » publiée dans La Caricature du 26 avril 1840 puis dans Le Charivari du 1er avril 1841 ; A. Sauverd, « “Trop de précipitation” par Christophe », Töpfferiana, [en ligne], http://www.topfferiana.fr/2009/10/trop-de-precipitation-par-christophe/ (consulté le 15.05.2016).[↩]

- Voir l’exposition virtuelle de la Bibliothèque nationale de France, La BD avant la BD : narration figurée et procédés d’animation dans les images du Moyen Âge, [en ligne], http://expositions.bnf.fr/bdavbd/index.htm (consulté le 15.05.2016).[↩]

- M. Azéma, « La décomposition du mouvement dans l’art pariétal : et si…les hommes préhistoriques avaient inventé le dessin animé et la bande dessinée ? », Préhistoire, Art et Sociétés, t. LIX, 2004, p. 67.[↩]

- Voir également le chapitre où David Kunzle traite le sujet étendu aux bandes dessinées européennes, The History of the Comic Strip, chap. 15 « Movement before movies : The langage of the comic strip », 1990, pp. 348-374. Cette séquence de Busch paraît initialement en 1865 sous le titre Concert de Nouvel An, en complément au volume XLIII des Fliegende Blätter.[↩]

- L. Morand, « L’œuvre humoristique et satirique d’Henri Hébert (1849-1917) », Revue du Vieux Genève, 1983, p.75. Il ajoute : « Mais il a des réserves à formuler : “Evidemment, si, pour faire un tableau, un peintre se fie à son objectif pour gagner du temps, et s’éviter la peine d’étudier suffisamment son sujet d’après nature, la photographie est, entre ses mains, une chose périlleuse et mauvaise…” ». Les citations d’Hébert sont extraites de Souvenirs et conseils d’art, Genève, 1889.[↩]

- « La notion de cadre de référence permet d’éviter la dualité entre signe et référent dans la mesure où le référent, dans cette perspective, n’est pas antérieur au texte ou à l’image mais se donne comme le produit du texte ou de l’image qui le désignent ou qui le montrent » ; voir le chapitre 6 « Réalisme photographique et réalisme littéraire », P. Ortel, La littérature à l’ère de la photographie, 2002, p. 178.[↩]

- Idem, pp. 181-182.[↩]

- Précisant que de tels effets ne sont pas exploités en photographie avant le début du XXe siècle et le mouvement du pictorialisme, Philippe Ortel évoque la manière dont les écrivains réalistes et naturalistes jouent sur le flou, la spectralisation de l’image, l’envers et l’endroit, les effets de surexposition ou les degrés de luminosité et d’obscurité : « L’optique, plutôt que le tableau, est devenue l’interprétant (le modèle) de la description » ; « Note sur une esthétique de la vue. Photographie et littérature », Romantisme, n° 118, 2002.[↩]

- En 1829 déjà, dans le récit du Voyage entre deux eaux, une équipée nocturne « donne lieu à l’illustration la plus suggestive, ou plutôt la plus elliptique de tout l’œuvre graphique de Töpffer : deux chaussettes blanches perdues dans l’obscurité d’un cadre noir d’encre », P. Kaenel, « Les Voyages illustrés », Töpffer, 1996, p. 231. Le dessin porte la légende Marche très nocturne sur Saarnen.[↩]

- « Cham discourt avec les instruments de la caricature sur les leurres de la mimésis triomphante en nous montrant son revers : le rien d’image dû à l’enregistrement indifférencié de la sensation optique », V. I. Stoichiţă, Brève histoire de l’ombre, Paris : Librairie Droz, 2000, p. 206.[↩]

- « La photographie paraît détacher le champ visuel de son origine physiologique (l’œil), pour le transférer dans un univers sémiologique (celui de l’image). En faisant passer le champ perceptif dans le domaine des signes, elle opère une acculturation inédite de la perception, qui devient le nouvel espace culturel à conquérir. […] Le champ perceptif, grâce à la reproductibilité, devient transportable, échangeable, communicable », P. Ortel, La littérature à l’ère de la photographie, 2002, p. 184.[↩]

- « Première impression du Salon de 1843 », par R. P (Raimon Pelez), Le Charivari, 19.03.1843.[↩]

- D. Riout, La peinture monochrome : histoire et archéologie d’un genre, Nîmes : éd. J. Chambon, 1996, p. 197.[↩]

- D. Riout, ibidem, p. 203.[↩]

- La toile monochrome de P. Bilhaud, Un Combat de nègres pendant la nuit, est exposée en 1882 à l’occasion du premier contre-Salon parodique des Arts Incohérents.[↩]

- G. Genette, Nouveau discours du récit, Paris : Seuil, 1983, p. 44.[↩]

- L. Sterne, Vie et opinions de Tristram Shandy, gentilhomme, Paris : Flammarion, 1998, p. 182.[↩]

- Voir le catalogue de l’exposition tenue à la Bibliothèque nationale de France, du 4 décembre 2007 au 2 mars 2008, L’Enfer de la bibliothèque : Éros au secret, sous la direction de M.-F. Quignard et R.-J. Seckel, Paris : Bibliothèque nationale de France, 2007.[↩]

- Fortement inspiré de l’œuvre de Cham, l’album bruxellois de Richard de Querelles, Le Déluge à Bruxelles (1843), contient lui aussi une case blanche occasionnée, comme celle des Deux vieilles filles où l’on ne voit que le nez de Mlle Clara, par un « brouillard tellement épais que Noé, passant à côté du Roi Léopold et ne le voyant pas à (sic) la malhonnêteté de ne pas le saluer… » (pl. 6). Le dessinateur d’ironiser ensuite sur la valeur de cette case vierge (qui porte tout de même la signature « Richard » et la date 1843), en se prémunissant d’éventuels plagiaires : « (Dessin constitutionnel. La Royauté est à couvert.) N.B. : M. J. Géruzet Editions poursuivra les contrefacteurs de ce Dessin avec un acharnement sans exemple dans ces Climats ».[↩]

- P. Hamon, Imageries, 2001, p. 294.[↩]

- Voir C. Filliot, La Fantaisie dans la littérature illustrée au XIXe siècle : Cham, Gustave Doré, Jean-Jacques Grandville, mémoire de Master II : Université Toulouse II – Le Mirail : 2006, p. 68.[↩]

- A. Renonciat, préface des Des-agréments d’un voyage d’agrément, 2001.[↩]

- Lors d’une discussion aux Journées Christophe, Marie-France Briselance rapproche la case de l’écran de la caméra : « dans la bande dessinée de Christophe le cadre n’est pas théâtral, mais il est cinématographique, et cinématographique burlesque. […] Je parle aussi du cinéma burlesque américain et non pas du théâtre d’art qui était, lui, français. Et je pense que là nous avons, dans les premiers Buster Keaton, dans les Laurel et Hardy, ce même cadre qui est la caméra posée sur pied et qui filme les acteurs, et l’on n’est là non pas en régression par rapport à Toepffer, mais prémonitoire par rapport à un récit que va adopter le cinéma et qui est finalement le mode de réussite de Christophe. » Agnès Rosenstiehl ajoute : « Tout à l’heure, quand vous disiez “ces personnages sortent à gauche”, cela m’a frappée. Ce n’est pas qu’il n’a pas compris le principe de la bande dessinée – je suis sûre qu’il est assez intelligent pour comprendre ce qui se passe et l’inventer – c’est qu’il cherche autre chose, il cherche justement avec cet écran que vous relevez être toujours rectangulaire, c’est un écran ce rectangle, ce n’est pas le cadre de la bande dessinée », Actes du colloque Christophe, 1993, p. 54-55.[↩]

- « Les images d’Un autre Monde comportent de nombreuses figures et paraboles du regard, tout à la fois considéré sous l’angle du désir (p. 239), de la curiosité, du jugement (p. 245), de la contemplation (la lune se mire dans le lac), de l’attitude sociale (p. 241), de l’expérience scientifique (p. 234) ou de l’échange (p. 238). Qui regarde, qui est regardé ? C’est la question que pose cette dernière image au lecteur “regardant”. La présence de nombreux instruments d’optique (bésicles, loupe, jumelles, longue-vue, microscope, télescope) frustrent l’œil de son point de vue hégémonique sur le monde, suggérant la diversité possible des prises de vue (pp. 234, 345) », A. Renonciat, La vie et l’œuvre de J.-J. Grandville, 1985, p. 244.[↩]

- Notamment avec Boulevard vu d’en haut (1880), Refuge boulevard Haussmann (c.1880) et les toiles en surplomb de la côte normande. À noter que le frère de Gustave Caillebotte, Martial, pratique assidûment la photographie et que tous deux sont à l’époque très complices dans leurs activités.[↩]

- J. Adhémar, La France romantique, 1997, p. 63.[↩]