. (Suite de la publication de la thèse de Camille Filliot. > Présentation et table des matières ici.)

[Partie I : Les dispositifs éditoriaux]

B. De la sphère privée à la scène publique

1. Plaisir personnel, loisir intérieur et sociabilité

La notion de plaisir est au fondement même de la pratique du neuvième art par Rodolphe Töpffer, il en fait son moteur créatif :

Chacun pratique l’art ou la littérature à sa guise. Les uns, c’est le grand nombre, pour le public ; certains pour le libraire ; quelques-uns, pour eux-mêmes : c’est à ces derniers que, comme tout auteur au surplus, nous nous flattons d’appartenir. Le plus grand charme d’un livre, comme d’un album, ce n’est point à nos yeux de le publier, de l’avoir fait : c’est de le faire. Le plus grand mérite d’un livre, comme d’un album, ce n’est pas, à nos yeux, qu’il soit beau, distingué, ou simplement recommandable, c’est qu’il nous ait fait passer des heures charmantes. La plus grande valeur d’un livre, comme d’un album, ce n’est point, à nos yeux, qu’il nous rapporte quelques écus : c’est qu’il nous ait rapporté du plaisir, du délassement, du calme aussi. (1)

De cet hédonisme resurgit la part d’intime, de personnel que contient l’album au sens artistique, le carnet de croquis où le voyageur, le peintre composent en liberté. Toutes pensées dirigées vers la carrière de l’œuvre, le moment de sa réception, sont comme des impuretés venant ravir à l’âme « les nobles franchises de son indépendance native », poursuit-il. Cette conception de l’acte de création, qui fait sécession et place l’artiste en exil, envisage l’œuvre tel le produit direct de l’âme évadée du monde social. L’album comme objet privé, avant tout source de jouissance pour soi-même et confié à quelques amis bienveillants, mène Töpffer sur le chemin de l’auto-édition. Il rentabilisera ensuite ses œuvres sur le marché parisien, mais le lien de cousinage avec Dubochet permettra de donner à cette entrée dans un système de production industrielle l’aspect d’une « affaire de famille qui prolonge de manière factice l’esprit dans lequel Töpffer aime à diffuser ses œuvres dans sa patrie » (2). C’est dans le même esprit que les albums des continuateurs genevois semblent avoir circulé, dans un cadre de diffusion probablement restreint et intime. Le frontispice ironique d’un album non daté d’Adrien Duval, Histoire de Monos et Girin (cat. n° 12), le suggère d’ailleurs : il montre l’entrée d’un bâtiment où s’inscrit le titre de l’album (sur une enseigne, des affiches, des drapeaux) avec les mentions « 20 éditions » et « 20ème édition » qu’une foule amassée attend visiblement d’acquérir. À Genève, nous n’avons trouvé qu’une petite poignée d’albums (3) et les titres répertoriés livrent peu d’informations à leur sujet. Robinson (cat. n° 7), Histoire de Monos et Girin (cat. n° 12) et Histoire de Culoche (cat. n° 11) ne portent pas de nom d’auteur, ni d’éditeur, leur premier plat se contente d’indiquer le titre pour les deux premiers. Un Ménage dans les nues (cat. n° 10) est de même resté anonyme bien qu’il ait été édité par une importante maison d’édition tenue par les lithographes Pilet et Cougnard. Les deux hommes auraient repris l’entreprise de Charles-Alphonse Schmid, imprimeur-lithographe de Mr Pencil et du Docteur Festus (4). Si la qualité du travail de la maison semble indéniable, cela ne dit pas si la diffusion de tels albums fut conséquente, probablement non. Quant à l’éditeur-imprimeur J. Lanz (H. Hébert, Feuilles d’Hiver, cat. n° 16), on retrouve son nom dans le journal satirique Guguss’ où une annonce indique qu’il « se charge de tous travaux en autographie. Plume, Crayon et Gravure. Spécialité de travaux pour le Commerce et l’Industrie ». Il ne semble donc pas spécialisé dans la librairie. À propos du lithographe Excoffier (G. Liquier, Voyage d’un âne dans la planète Mars, cat. n° 13) nous avons seulement trouvé sa signature sur quelques albums, cartes postales et menus. Enfin, H. Maire (H. Hébert, Patric et Patrac, cat. n° 15) est le lithographe de la Revue du Cercle des Beaux-Arts, et très probablement celui de l’Histoire d’une Chapelle, album dédié « à ses Collègues et Amis du C. d. B. A. » (cat. n° 14). Ce dernier album, daté « Mars 1879 » et signé « H. H. », fut vraisemblablement imprimé pour ce cercle amical, tout comme Charles DuBois-Melly autographia un album artistique destiné à ses camarades d’atelier, Causeries du Brunswick, imprimé à trente exemplaires. Le catalogue Töpfferiana laisse découvrir d’autres histoires restées à l’état de manuscrits – Les Aventures de Polytychus (1875) sont notamment signées par le fondateur de la linguistique moderne, Ferdinand de Saussure (1857-1913). De l’album manuscrit, privé, du petit cahier à couverture souple à l’album comme produit éditorial, la frontière se fait très mince, à Genève plus qu’à Paris où la reliure porte la marque de la commercialisation. La diffusion des albums à Genève n’est donc pas comparable à celle que connaît Paris à la même époque, où elle est pleinement ancrée dans les circuits commerciaux. À partir de l’exemple de Rodolphe Töpffer, et de son ouverture au marché parisien, Philippe Kaenel explicite les insuffisances de l’édition helvétique française et montre que les rapports de la Suisse et de la France sont ceux d’une périphérie et d’un centre. Pourtant, Töpffer lance la mode européenne des histoires en estampes, « ce qui prouve incidemment qu’une périphérie peut aussi devenir un lieu d’innovation » (5).

À Paris, la bande dessinée intègre directement le marché de la librairie illustrée en plein essor. Au sens large, l’album parisien profite de la professionnalisation et de la spécialisation des éditeurs et suscite un véritable engouement. Partie prenante de l’industrie naissante du divertissement et du loisir, il est l’une des réponses apportées, avec le périodique notamment, à la demande de ces « nouveaux lecteurs » issus des différentes vagues d’alphabétisation, de la baisse du temps de travail et celle du prix du livre, qui « réclamaient presque toujours une littérature d’évasion, de préférence aux ouvrages pratiques et instructifs » (6). Les albums de bande dessinée sont proposés à la fois comme des « publications artistiques » et des objets de distraction, des passe-temps qui se doivent de briller par leur dimension humoristique. La Maison Aubert, « librairie de luxe et d’amusement », les décrit comme « très-comiques », un « chef-d’œuvre de bon comique », une « délicieuse bouffonnerie », une « très-plaisante mise en scène », une « chose très-divertissante », « un très-piquant album» », un « album-folie » ou encore, pour Mr Lajaunisse, comme un « album baroque, sans queue ni tête, croquis sans rime ni raison, mais très-amusant ». Le titre Les Mésaventures de M. Bêton est, lui, qualifié d’« exhilarant album » dans le Théâtre-journal dirigé par Alexandre Dumas : « Cette odyssée comique, dont quelques épisodes parurent dans le Hanneton et qui provoquèrent le fou rire, est appelée à obtenir un grand succès d’estime et d’argent » (20.12.1868). L’album doit donc distraire, parer contre l’ennui et se fait même « de poche ». Ainsi de la collection des Miroirs comiques décrits comme suit par la Maison Aubert : « 16 petits albums d’un format assez portatif pour que l’on puisse s’en amuser en chasse, à la promenade, en voyage, etc. ». Ils mesurent 9,7 x 13 cm, sont vendus cinquante centimes et se font l’équivalent des petits livrets de Physiologie en ce qu’ils s’attachent à caricaturer un type social : Miroir du Bureaucrate, Miroir du Calicot, Miroir du Collégien, etc. Réalisés par Cham et par Quillenbois, ils ne sont pas à proprement parler de la bande dessinée bien que certains s’en approchent en mêlant description et narration, comme Miroir de l’étudiant en vacances (n° 8, Quillenbois, 1842) et Miroir de l’étudiant de 1ère année (n° 9, Quillenbois, 1842) – le dispositif correspond au cycle de dessins.

Conçue pour un même usage extérieur, la collection de quatre-vingt Petits Albums pour rire est issue de la réutilisation quelque peu désinvolte de caricatures et de séquences parues dans Le Journal pour rire, elle est publiée en partenariat par la librairie Marescq et le bureau du Journal pour rire (ou Maison Philipon), succession de la Maison Aubert :

Les Petits Albums pour rire, à 20 centimes, obtiennent un fort grand succès, qu’ils doivent à leur bon marché, sans doute, mais aussi à la commodité de leur format, qui en fait un agréable passe-temps pour les voyages en chemin de fer, en bateau à vapeur et en diligence. Ces petites collections de dessins comiques forment aussi de très-gentils recueils pour les soirées de la ville et de la campagne (Le Journal pour rire, 08.07.1854).

Fig. 3 – Plaisirs champêtres, Petits Albums pour rire, n° 41, coll. J.-M. Bertin.

Cette dernière ligne pour tenter de rapprocher les fascicules – médiocres en ce qu’ils dépendent d’un art du réemploi obéissant au seul souci du remplissage, au détriment du contenu lui-même, selon une utilisation purement « industrielle » et « commerciale » des images (7)) – des albums au prix autrement plus conséquent et objets d’intérieur à exposer. Ces derniers apparaissent sous les intitulés généraux, « Albums pour Salon », « Albums pour soirée », « L’Amusement des soirées », et sont tout autant destinés à l’ornement qu’au divertissement : « Messieurs Jobard, Vert-pré, Jabot, Crépin […]. Ces Albums sont du nombre de ceux qu’on jette sur les tables des salons à la ville pendant les longues soirées d’hiver » (Journal des Débats, 26.06.1840). Destiné à être montré aux hôtes, l’album désormais rendu accessible est comme l’indice de la participation à la modernité urbaine :

Il y a vingt ans, on ne trouvait que dans les salons de la haute aristocratie ces albums amusants qui font passer de si agréables soirées aux visiteurs ; c’est qu’alors, pour composer un album comique, il fallait nécessairement acheter feuille à feuille, et aux prix habituels du commerce, les charmantes lithographies philosophiques de Charlet, les naïves croquades de Pigal, les dessins de Raffet, Bellangé, et des autres artistes qui se livraient au genre gai ou comique, un album revenait à 50 ou 60 francs.

Aubert eut le premier l’idée de composer des albums plaisants, et de les établir à un prix assez modique pour le rendre abordable à toutes les fortunes.

Cette idée eut le plus grand succès : chacun voulut orner ses tables de salon de ces amusantes collections ; les plus riches achetèrent tout ce qui parut, tout le monde en eut plus ou moins.

Aujourd’hui, un salon dans lequel on ne trouverait pas des albums serait considéré à l’égard d’un salon éclairé par l’antique chandelle.

Aussi le nombre des albums comiques s’est-il multiplié à ce point, que le catalogue d’Aubert les compte par centaines, et tous les ans cet éditeur en publie quelques-uns de nouveaux. (Le Journal pour rire, 12.03.1852 ; les deux titres annoncés sont Comment on étudie la médecine de Lefils et Des-agréments d’un voyage d’agrément de G. Doré.)

L’album relève donc d’un certain parisianisme (8), ce qui lui confère un surplus de légitimité en tant qu’objet issu et symbole du centre urbain d’où se répandent les valeurs de l’art :

AVIS AUX ÉTRANGERS.

Veut-on bien visiter Paris ? Il faut se munir d’un guide écrit avec soin, et d’un plan le plus exact possible.

Veut-on conserver le souvenir des monuments qu’on a vus, et en donner une idée à ses amis ? Il faut acheter quelques vues bien dessinées, et de la vérité desquelles on a pu s’assurer.

Veut-on enfin rapporter de Paris quelque objet essentiellement parisien ? Il faut acheter quelques-uns de ces albums dont les marchands de province sont généralement si mal assortis. – – Ces albums comiques pour amuser les longues soirées d’hiver. – – Ces albums de dessins gracieux qui forment de si jolis présents d’étrennes pour les dames et les demoiselles. – – Ces albums d’images qui font le bonheur des enfants.

Tout cela : Vues et Guides de Paris et de Londres, Albums de tous genres et de tous prix, se trouve chez Aubert et Cie, éditeurs du beau journal Les Modes parisiennes, éditeurs du Journal pour rire, fondateurs du journal Le Charivari, du journal La Caricature, et d’une foule d’autres publications ornées de gravures. – – Place de la Bourse, 29. (Le Journal pour rire, 03.10.1851)

Livre à la mode, synonyme de mondanité, d’un certain « standing » (9) et d’un attachement aux innovations esthétiques, il s’offre à voir dans ces moments de loisirs mondains, bals et parties de cartes prisés par la bourgeoisie : « Les Albums jetés sur les tables des salons sont aujourd’hui aussi indispensables dans un bal ou une soirée que les cartes et les rafraîchissements » (Journal des Débats, réclame pour la Maison Aubert, 20.01.1840). Aussi l’album est-il le cadeau de choix du citadin venu passer un moment en province, le signe du progrès parisien et d’une nouvelle gestion du temps (fig. 4).

Fig. 4 – Réclame, Le Charivari, n° 58, 27.02.1839, coll. privée.

Texte : « Pendant les jours de mauvais temps, si tristes à la campagne, les albums de caricatures ou de sujets intéressants sont une précieuse ressource contre l’ennui : ils jouent donc un rôle important dans la vie de château ; on les jette sur les tables du salon. C’est un fort joli présent à faire aux personnes chez lesquelles on est invité. – – L’éditeur AUBERT, galerie Véro-Dodat, qui s’occupe seul de cette spécialité, possède un grand assortiment d’Albums et Recueils en ce genre, depuis SIX FRANCS jusqu’aux prix les plus élevés […] ». Ou encore, cette réclame dans le Musée Philipon : « Au moment de partir pour la campagne, chacun fait sa provision de joujoux pour amuser ses hôtes pendant les jours de pluie ; c’est le moment d’annoncer les Albums comiques, les Livres d’images, et tous les autres Recueils de dessins ».

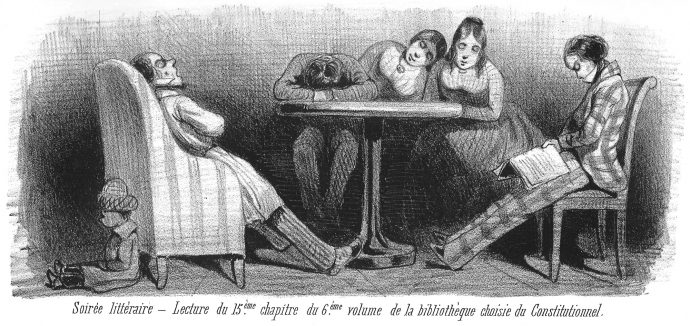

L’amusant est que ces mêmes albums caricaturent les voyages saisonniers en province, l’inadaptation du bourgeois de Paris au milieu rural et l’ennui, le sentiment d’étrangeté qu’il y éprouve (10). La soirée est le moment propice à la découverte de ce miroir déformant et comique mis sous les yeux du provincial (fig. 5), comme pour lui donner un aperçu des nouvelles pratiques de lecture, des nouveaux passe-temps.

Fig. 5 – Quillenbois, Plaisirs et occupations de la vie de château, Aubert & Cie, [s.d.], détail pl. 10, coll. personnelle.

Soulignant combien l’essor de la librairie illustrée modifie le comportement des lecteurs, à l’appui d’un article de Balzac dans lequel le commentaire des caricatures apparaît comme un jeu de société mondain, Ségolène Le Men évoque la réception sociale des albums de caricatures :

dans ses catalogues, l’éditeur Aubert offre à louer pour des réceptions mondaines de tels albums, qui sont à placer sur les guéridons ; son successeur Arnauld de Vresse donnera pour titre à l’une de ses collections d’albums : « Autour de la table ». La situation de lecture de l’édition illustrée suppose une « table ronde », au propre et au figuré, c’est-à-dire un espace de discussion, de confrontation et de commentaires. (11)

La collection Autour de la table que nous connaissons n’est pas d’Arnauld de Vresse mais de la Maison Paulin et Lechevalier. Une édition de l’Histoire de Mr Cryptogame y paraît en 1849, elle comporte un frontispice qui donne l’image de ce nouvel espace de sociabilité (cat. n° 40). Il met significativement en scène des femmes et des enfants, ces nouveaux lecteurs qui étendent l’album à une lecture familiale. Les réclames insistent alors particulièrement sur la convenance des ouvrages, accessibles à tout public. Dans l’annonce de l’album Comment on étudie la médecine à Paris, la Maison Aubert explique que Lefils « a su ne pas franchir les bornes de la plus stricte décence, malgré la nature du sujet » (Le Journal pour rire, 12.03.1852), concernant les albums (et les œuvres illustrées) de Rodolphe Töpffer, la Maison Garnier parle « d’œuvres spirituelles et charmantes [qui] ont le privilège d’être admises dans tous les salons, d’y figurer sans choquer personne, d’amuser tous les âges, et de pouvoir être offertes aux dames, aux demoiselles, aux adolescents et même aux enfants » (Étrennes de 1861, catalogue de la Librairie de Garnier Frères).

Les albums d’histoire en images comme de caricature se vendent effectivement lors de la période cruciale des étrennes, premiers jours de l’année où il est d’usage d’offrir un présent à sa famille et à ses amis, tradition raillée par Baric dans Mr Plumichon, je vous la souhaite bonne et heureuse (Arnauld de Vresse, 1858). D’après la Maison Aubert, la présence seule des images suffit à justifier leur don :

Il n’est personne qui n’aime les images, les croquis, les dessins d’art et les albums comiques : aussi les étrennes de ce genre sont-elles préférées à toutes autres et par ceux qui les donnent et par ceux qui les reçoivent, car elles amusent également tout le monde. Comme article de commerce il n’en est pas dont la vente soit plus certaine. Tel album qu’on n’aura pas vendu pour étrennes, on le vendra pour les soirées d’hiver ou les réunions de la campagne, puisqu’un salon, aujourd’hui, ne peut pas plus se passer d’albums que de cartes à jouer. (12)

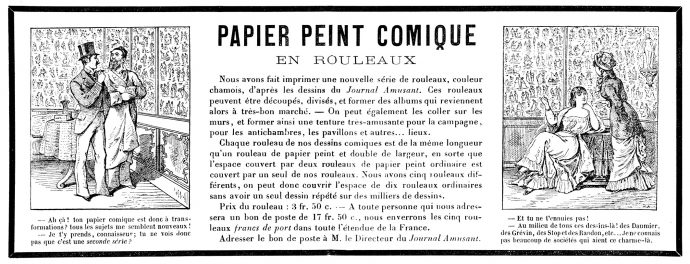

Comme pour d’autres produits de l’édition illustrée, une gamme de prix correspondant à différentes reliures est proposée pour un même album, qui passe de l’objet courant à l’objet de luxe. Existe même la possibilité de confectionner soi-même un album, à partir de rouleaux des Papiers peints comiques où sont imprimés les dessins (caricatures et bandes dessinées) du Journal pour rire, puis ceux du Journal amusant. Étape insolite de l’histoire du papier peint, les cinq rouleaux proposés connaissent des tirages multiples, commencés en 1851 – en 1876 est annoncé un « Nouveau papier peint comique ». Vendus trois francs cinquante l’unité, ils sont imprimés sur du papier teinté (en chamois, bleu, vert, rose ou jaune), comportent tous des sujets différents mais non politiques (« nous avons rigoureusement enlevé tous les dessins qui présentaient une apparence de caractère politique ») et « dans ces milliers de sujets pas un seul ne sera répété » :

Ces rouleaux peuvent être découpés, divisés, et former des albums qui reviennent alors à très-bon marché. – On peut également les coller sur les murs, et former ainsi une tenture très-amusante pour la campagne, pour les antichambres, les pavillons et autres… lieux.

Fig. 6 – Réclame, Le Journal amusant, n° 1248, 1880, coll. J.-M. Bertin.

L’acheteur qui se rend en librairie peut, d’une manière générale, faire le choix d’une reliure souple, brochée à six francs, ou cartonnée à huit francs (d’autres prix « au-dessus » sont évoqués) et d’une version en noir ou en couleur (deux francs supplémentaires). Pour étendre encore la gamme des options disponibles, et faire oublier la confection industrielle, standardisée des albums, les cartonnages s’offrent comme les Papiers comiques en divers coloris, un même titre se déclinant en bleu, jaune, rose ou vert. À noter que Rodolphe Töpffer propose lui aussi ses albums avec des premiers et seconds plats de différentes couleurs (ils sont généralement verts, bleus, gris ou bruns). Les réclames mettent évidemment l’accent sur la qualité matérielle des albums, mentionnant un « joli album oblong », des « cartonnages anglais très-solides et très-ornés » ou, précisément pour Les Trente-six métiers de Becdanlo, « un joli cartonnage en toile à biseaux, non rogné », vendu « 7 frs. 50, prix fort » c’est-à-dire celui d’un « joli volume d’étrennes » (Bibliographie de la France, 1887). L’album Des-agréments d’un voyage d’agrément (G. Doré, 1851, cat. n° 44) se présente lui aussi comme un beau livre-objet :

La première édition, tirée à mille exemplaires, a été vendue sous deux formes : brochée, en format oblong (26 cm x 35 cm), sous couverture de papier glacé jaune illustrée ; et sous reliure d’éditeur en percale bleue ornée d’un décor estampé avec titre en lettres dorées. (13)

Aussi une page de catalogue, placée dans les numéros des dernières semaines de l’année, rappelle-t-elle au lecteur des journaux Philipon les albums déjà publiés, en même temps qu’elle lui présente les publications spécifiquement réalisées à cette occasion (Voyage de Paris dans l’Amérique, Impressions lithographiques de voyage, Nouveaux voyages et nouvelles impressions lithographiques, Cham). À la fin du siècle, les feuilletons de Christophe sont pérennisés avec le même soin matériel et les albums déclinent eux aussi leur prix d’achat. La maquette, identique pour les quatre volumes, est créée par l’auteur lui-même (14) : les reliures présentent un revêtement en percaline rouge pleine toile avec des rehauts d’or et une illustration polychrome sur le premier plat biseauté. L’éditeur fait donc état, pour La Famille Fenouillard (cat. n° 72), d’un « magnifique album in-4° en couleur », d’une « élégante reliure toile » et pour accompagner son propos, place une photographie en noir et blanc. Un exemplaire en couleur de La Famille Fenouillard coûte dix francs (15) mais l’éditeur prend soin de faire paraître quelques années après (comme pour les autres titres) une deuxième édition au format de poche, en noir et blanc, au prix plus abordable. Pour avoir accès aux « 600 dessins du maître Christophe » contenus dans L’Idée fixe du Savant Cosinus, l’intéressé se voit donc proposer, dans le catalogue de 1904, un autre tirage :

Deux éditions n’ayant pu épuiser le succès de l’Album in-4° en couleur, la publication en noir, dans le format in-18°, met à la portée de toutes les bourses cette désopilante fantaisie. Les dessins de Christophe peuvent être mis en couleur, à l’aquarelle, au crayon ou au pastel par le lecteur lui-même.

À côté des cartonnages étudiés des Albums Töpffer (Garnier, cat. n° 57) ou des Mésaventures de M. Bêton (Librairie Lacroix, cat. n° 65), dorés sur tranches, aux premiers plats à l’or et en noir réalisés à l’aide de fers spéciaux, la facture des Albums Jabot peut paraître pauvre : un simple cahier broché, à couverture souple rapidement périssable – d’où le grand nombre d’albums confiés par les acheteurs à des artisans relieurs et la difficulté d’accéder aux couvertures d’origine, rarement conservées (16). Pourtant, elle correspond alors à une manière de luxe à bon marché, rendue possible par l’essor d’une production en série du livre et de l’album. Töpffer lui-même ne concède-t-il pas que la contrefaçon de Mr Jabot est « un fort joli volume, bien plus joli que le volume original, et bien moins cher en même temps » (17) ? Il reste toutefois difficile de déterminer le public réellement atteint par ces produits de librairie, l’éventail du lectorat familial et plusieurs catégories sociales étant brigués :

Il est tout à fait possible d’atteindre un public « bourgeois » avec un code « populaire » – surtout si ce public, celui des parvenus de la Monarchie de Juillet qui s’achète de beaux livres plutôt chers, est en quête d’un patrimoine iconographique. (18)

Qu’ils affichent un contenu « adulte » ou qu’ils prennent place dans un catalogue éditorial axé sur la jeunesse, la teneur humoristique des bandes dessinées en fait des objets transversaux, ainsi que le souligne Armand Colin à propos de La Famille Fenouillard :

Cet ouvrage, aujourd’hui célèbre, a eu la rare fortune de plaire aux petits comme aux grands. Il est de ceux qu’on lit, relit et qu’on conserve. Plus d’un papa – et des plus graves – s’est diverti aux milles péripéties des voyages, véritable odyssée, des Fenouillard à travers les régions connues…et inconnues. (19)

Pour tous les âges, à divers prix, formes et formats, à l’adresse de différentes classes sociales, à garder pour soi, à montrer ou à offrir, l’album de bande dessinée est résolument un objet multiple sur le marché des biens culturels. Seule sa vocation humoristique est un trait stable : dans un siècle qui fait une place de choix au plaisir du rire, elle doit se dire avant l’acte de lecture.

2. Images données de l’œuvre et de l’auteur : « seuils » et « postures »

Titre, sous-titre

Dans la quête d’albums de bande dessinée, parmi le très large corpus de la librairie illustrée, l’indice le plus sûr est celui de la titraille. Depuis les histoires en estampes de Töpffer jusqu’aux feuilletons de Christophe, l’existence d’une logique de réécriture, de reformulation, transparaît avant tout autre chose dans l’intitulé donné à l’œuvre. Les entrées des albums de Töpffer posent deux informations : le patronyme fantaisiste du personnage et la mention à valeur générique « histoire de ». Que le nom de l’anti-héros se prête à toutes sortes de jeux par antonomase du nom commun ou échos homophoniques, il va devenir une tradition, solidement établie par la Collection Jabot. Citons Mr de Vertpré (prend sa retraite à la campagne), Mr Papillon (à la recherche d’une épouse), Mr Tuberculus (au nez proéminent), M. Bêton, Patric et Patrac, Fiascaud, Becdanlo, Mr de la Canardière et Mr de la Lapinière, Ka-Li-Ko et Pa-Tchou-Li, Sapeur Camember, Savant Cosinus, etc. Un fait symptomatique de cette filiation nominative est le sort d’un album de Cham, neuvième titre de la Collection des Jabots, aujourd’hui connu – dans les ouvrages spécialisés et les catalogues de bibliothèques – sous le nom Mr Barnabé Gogo. Ce nom est certes bien celui du personnage mais, sauf omission de notre part, il n’est jamais apparu sur le premier plat de l’album. L’ouvrage est déposé au registre légal et cité par la Bibliographie de la France sous le nom, Inconvénient de se servir des couleurs, mention inscrite en guise de titre dans un cartouche dessiné sur la couverture de l’album conservé à la Bibliothèque nationale, prolongé par « si on ne veut pas en voir des grises. Histoire mêlée de bleus » (cat. n° 29). Peu efficace et trop long, il est changé immédiatement après par Un Génie incompris, nom mentionné sur les exemplaires suivants, dans les catalogues éditoriaux et dans les imprimés publicitaires de l’époque. Jamais nous n’avons vu inscrit Mr Barnabé Gogo, ni dans les réclames, ni sur un album. La fortune de cet intitulé patronymique, tant dans l’Inventaire du fonds français que dans le catalogue de la Bibliothèque nationale, est due à une volonté de rapprochement avec les autres titres de la collection. Cham avait probablement voulu composer un titre à rallonge, parodie des titres-sommaires caractéristiques de l’âge classique et surtout du XVIIIe siècle (20). Il en donne effectivement d’autres, en 1844, avec Impressions de voyage de Mr Boniface, ex-réfractaire de la 4ème du 5ème de la 10ème, ses excursions sur terre et sur mer, sur la tête et sur le nez, etc. Le tout mêlé de bosses, et coloré de bleus et de noirs, etc. (cat. n° 32) et Voyage de Paris dans l’Amérique du Sud, poussé jusqu’au Hâvre inclusivement (cat. n° 33).

Le pastiche titulaire, complété ou non d’un sous-titre, n’est pas l’apanage de la bande dessinée – il se trouve notamment appliqué à l’intitulé du chapitre dans la littérature excentrique (21) – mais lui sied particulièrement bien en ce qu’il présente l’ouvrage pour ce qu’il est, un récit d’aventures dont le programme est annoncé. Il est employé dans les albums édités à Genève comme à Paris (22). À l’indication du contenu sémantique de l’album, de son sujet caricatural et humoristique, s’ajoute dans le titre la désignation du genre narratif auquel il appartient. Les titres souvent mixtes, à la fois « thématiques » et « rhématiques » (23), inscrivent les albums dans le sillage du modèle constitué par The Tour of Doctor Syntax in Search of the Picturesque (1812), de Thomas Rowlandson et William Combe. Une très large part des albums de notre corpus prend place en effet dans le cadre de la parodie du récit de voyage, une tradition littéraire amenée dans le domaine graphique par le Doctor Syntax. Au « tour » anglais correspond, dans les albums genevois et parisiens, le « voyage » : Voyage de Mr Cryptogame, Voyage d’un âne dans la planète Mars, Voyage de Paris dans l’Amérique du Sud, Voyage du Haut Mandarin Ka-Li-Ko et de son fidèle secrétaire Pa-Tchou-Li. Pour marquer plus encore la volonté parodique (24), le voyage se décline en aventures (Aventures du Vicomte de la Linotière) et mésaventures (Mésaventures de M. Bêton, Mr de la Lapinère. Ses Aventures et Désappointements, Des-agréments d’un voyage d’agrément). Le titre d’albums sans déplacement géographique se voit de même affublé du substantif (Aventures de Nestor Camard, Les Aventures de Monsieur Beaucoq) et dans le descriptif éditorial, le terme « tribulations » (du latin tribulatio, « tourment »), indique combien le personnage est sujet à contrariétés. Dans la Collection des Jabots, le mot est employé partout : Mr Crépin donne à voir les « tribulations comiques d’un père de famille », Mr Vieux Bois les « tribulations amoureuses d’un vieux fat », Mr Lamélasse « ses tribulations de famille, ses succès dans le monde, ses prouesses », Deux vieilles filles vaccinées à marier également des « tribulations de famille ». Dans le même esprit, l’album Un Ménage dans les nues est une Histoire palpitante de trois personnes, dont un chien, à la poursuite de la célébrité et ceux de la librairie Armand Colin racontent les « terribles et étonnantes aventures » du Savant Cosinus ou « les mille péripéties des voyages » de La Famille Fenouillard.

Premier plat

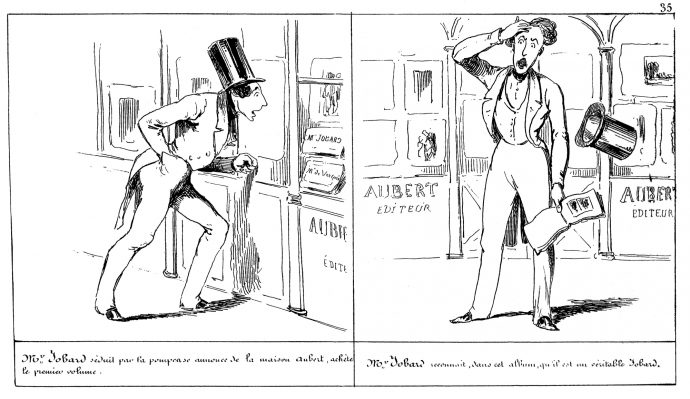

Sur la couverture des albums, ces titres prennent forme en caractères de fantaisie, exploitant les nouvelles possibilités offertes par l’art lithographique (25). Dessinée directement sur la pierre, la lettre participe de l’attraction visuelle désormais exercée par la couverture du livre, espace dont les ressources sont découvertes et exploitées par la librairie romantique illustrée. Titres et sous-titres s’insèrent dans la composition graphique que l’on voit apparaître sur le plat supérieur, délaissant les ornements stéréotypés qui prévalaient jusqu’alors au profit d’images étroitement associées au contenu de l’œuvre. Comme le livre romantique, l’album « entre de plain-pied dans le grand jeu de la communication sociale » (26), la stratégie de l’image opérant dès l’abord, par le biais de scènes spécialement créées. Elles sélectionnent un moment choisi de la fiction (les décors à l’or des Albums Töpffer édités par Garnier), présentent les personnages (Trois artistes incompris et mécontens, Les Tâtonnements de Jean Bidoux, L’Art d’engraisser et de maigrir à volonté), donnent une idée de l’histoire par métaphore (les globes terrestres devant lesquels apparaissent les personnages de Cham, Mr Trottman et Mr Papillon, lequel est accompagné de Cupidon, dans Impressions lithographiques de voyage et Mr Papillon) ou en proposent un aperçu par juxtaposition d’éléments. Le premier plat de l’album de Gustave Doré, Des-agréments d’un voyage d’agrément (cat. n° 44), est représentatif de ce cas : il offre un monde en réduction où des pics enneigés survolés de rapaces, un mont couvert d’une file de grimpeurs, un ours et un sapin au sommet duquel on aperçoit un joueur de cor des Alpes sonnent l’appel au dépaysement en images. Le dessin d’accroche est donc soigneusement pensé, il est modifié par exemple pour l’album Voyage de Paris dans l’Amérique. Sur l’exemplaire déposé à la Bibliothèque nationale, Mr Clopinet est tenté par le Diable qui lui montre une diligence – image accompagnée de la légende « Le Diable inocule à Mr. Clopinet une fatale idée » (cat. n° 33). Sur les exemplaires suivants, il donne le bras à un conducteur muni d’un fouet et d’un chapeau haut-de-forme décoré de rubans, laissant présager de l’excentricité du voyage – on songe au Chapelier fou de Lewis Carroll dans Alice’s Adventures in Wonderland (1865). Le travail réalisé sur le plat supérieur des albums dit combien il se doit d’être spectaculaire, de donner une juste idée du contenu tout en intriguant l’acheteur : « Son développement est sans nul doute lié à l’essor des vitrines et au nouvel art d’étalagiste qui a tant frappé les contemporains » (27). Une planche de l’Histoire de Mr Jobard est significative (fig. 7), elle montre le naïf arrêté devant une vitrine de l’éditeur Aubert, où sont exposées des images de toutes sortes, les yeux écarquillés devant les Albums Jabot : « Mr Jobard séduit par la pompeuse annonce de la Maison Aubert, achète le premier volume », « Mr Jobard reconnaît, dans cet album, qu’il est un véritable Jobard » (28) (pl. 35).

Fig. 7 – Cham, Histoire de Mr Jobard, Aubert & Cie, 1840, pl. 35, coll. personnelle.

En plus des devantures, l’extérieur du livre peut être rapproché de l’art en plein développement des affiches. Nous pensons notamment à la couverture de l’album grand format d’Henri Hébert, Feuilles d’Hiver (cat. n° 16), où l’usage de la couleur rouge pour le titre et la disposition des textes en diverses graphies cultivent un attrait semblable à celui des placards, d’ailleurs mis en abyme par les affichettes qui portent le titre de chacune des histoires – l’album paraît en 1892 (29), période où l’affiche a gagné ses lettres de noblesse grâce à des artistes comme Jules Chéret (1836-1932), Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) ou Alfons Mucha (1860-1939).

Pseudonyme

Dans ses trois albums, Henri Hébert adopte trois attitudes différentes : il use de ses initiales (Histoire d’une Chapelle, 1879), signe de son véritable nom (Patric et Patrac, 1883) ou emploie un pseudonyme, Tubal (Feuilles d’Hiver, 1892). L’usage des initiales est un moyen pour le dessinateur de jouer de complicité, l’album étant dédié à des proches, les amis et collègues du « C.d.B.A » (Cercle des Beaux-Arts), et le héros, Mr Potenterre, étant une représentation de son père, Jules Hébert (30). Le dessin du premier plat dit par ailleurs l’esprit de jeu animant la création, il met en scène un bébé au bavoir devant un orchestre formé de musiciens qui sont des figurines (cat. n° 14). Sans doute parce que les historiettes évoquent les séquences de presse, Hébert signe le recueil Feuilles d’Hiver du pseudonyme Tubal qu’il utilise pour les caricatures données aux journaux genevois. Comme l’explique Jérôme Meizoz, la pseudonymie dresse une image de l’auteur qui l’emploie, elle peut se faire un indicateur de posture, laquelle se définit comme une manière singulière d’occuper une position dans le champ littéraire ou artistique (31). Deux formes de présentation de soi transparaissent derrière les pseudonymes de nos albums : celle qui se voile, use d’un nom d’emprunt comme pour signifier le passage fugace dans le genre, l’expérimentation dans un domaine plus ou moins étranger – ainsi du comte Horace de Viel Castel, Archélaüs Niger pour les Aventures du Vicomte de la Linotière, et peut-être aussi de Georges Chicki dont nous n’avons pas découvert l’identité – et celle qui donne le ton, qui révèle l’esprit d’humour à travers des pseudonymes construits sur des jeux de noms, tels Cham, dont l’origine biblique est rappelée sur le premier plat de Deux vieilles filles vaccinées à marier (fig. 8), ou Christophe (Georges Colomb) en clin d’œil au célèbre navigateur.

Fig. 8 – Cham, Deux vieilles filles vaccinées à marier, Aubert & Cie, 1840, détail couverture, coll. personnelle.

Dans le cadre d’un genre marginal, non constitué et au bas de la hiérarchie artistique, la non revendication des œuvres, l’anonymat, la pseudonymie, comme le dessin d’une posture marquée par l’autodérision, disent la fragilité de ces créations.

Autoportrait

En termes de posture, le cas de Gustave Doré est exemplaire. Il a dix-neuf ans lorsqu’il compose l’album Des-agréments d’un voyage d’agrément, il s’y met en scène sur le premier plat, « en auteur romantique, avec sa cape, sa canne à pommeau et ses cheveux en accroche-cœur » (comme dans les photographies de lui prises par Nadar avant 1860), et, à la planche 22, « en peintre de grands tableaux “protégé de la gloire” (il débute à cette époque dans la peinture de paysage) » ou « en critique avisé, personnage influent chez l’éditeur Aubert » (32). Ces projections graphiques révèlent les ambitions et anticipent les tourments de celui qui rêve de reconnaissance artistique :

Le « drame » de Gustave Doré fait figure de topos biographique depuis le dix-neuvième siècle. De son vivant, les critiques se sont plu à rappeler les ambitions frustrées de l’illustrateur qui, sa vie durant, s’efforça d’être reconnu d’abord comme peintre puis comme sculpteur, qui désira devenir un grand artiste en pratiquant le grand art, et qui vécut cette entreprise comme un échec perpétuel. (33)

Personnage de son album, il s’évoque comme le « célèbre Gve Doré » (pl. 3) ou l’une des « célébrités de Paris » (pl. 22), chassant du pied Mr Plumet, double dégradé de lui-même, désillusionné et « indigné de ce que Aubert a publié son Album sous titre de caricatures » (pl. 24). Un an plus tard, alors que Doré a commencé sa carrière d’illustrateur, il livre dans Le Journal pour rire (09.10.1852) la première bande dessinée autobiographique, écrite à la première personne, où se décèle son futur complexe :

Or l’insuccès critique qui accueille ses « grandes machines », ainsi que leur mévente, vont peu à peu développer en lui un complexe de persécution, une névrose de l’échec, et ce que les psychologues appellent une « Schicksalneurose » qui le pousse à voir sa vie comme une destinée. (34)

Il revient en effet sur la précocité de ses « dispositions », incomprises des professeurs. Laissant paraître un sentiment d’infériorité, il se montre ensuite en bouffon dont les dessins amusent les agents de police, puis en caricaturiste touche-à-tout, dont personne n’achète les dessins, qui finit par gribouiller, seul, dans une pièce lugubre de Clichy :

OBSERVATION.

Je commence à reconnaître, – un peu tard, – mais mieux vaut tard que jamais, – que j’ai pris mes dispositions pour du talent, – et je me suis contenté de l’à peu près au lieu de chercher le bien absolu.

Morale.

Les dispositions sont un germe précieux, mais qu’il faut cultiver.

De cette Heureuse vocation, par *** (fig. 9) (35), émane une rancœur envers ces premières activités de caricaturiste que l’échec de sa carrière artistique va renforcer, l’image de dessinateur populaire et facile ne l’ayant plus quitté par la suite (36). Prend forme la posture du génie malheureux (ou incompris pour reprendre le titre de l’album de Cham) prisée des Romantiques, une image renvoyée de l’auteur qui s’enracine, précisément ici, dans l’état psychologique de la personne même. Dans cette séquence du Journal amusant est également représenté l’éditeur Aubert, dont la vitrine est assaillie de curieux, comme « un grand monsieur qui me fit beaucoup d’éloges et me dit que j’avais d’énormes dispositions ». On relève aussi l’évocation de l’album en tant que cahier d’artiste.

Fig. 9 – G. Doré, Une Heureuse vocation, Petit Journal pour rire, n° 566, [décembre 1866], coll. J.-M. Bertin.

Le nouvel objet qu’est l’album se trouve souvent au cœur des séquences, qu’il soit dessiné ou simplement cité. Gustave Doré le met en images dans Des-agréments d’un voyage d’agrément, où il est la parodie de l’album de voyage et occasion d’auto-parodie (37), et dans la séquence de presse qui reprend le thème de ce premier récit touristique, Une Ascension au Mont-Blanc, comme quoi l’on peut trouver le bonheur sous la neige (Le Journal pour rire, 12.06.1852). Dans cette double page du journal de Philipon, un jeune homme ayant joué en Bourse et perdu sa fortune décide d’en finir avec la vie en escaladant le Mont-Blanc. Doré nous propose alors un Fragment de l’album du jeune boursier M. B*** (sous-titre de la séquence) et dessine l’ouvrage dans des proportions démesurées, comme dans les Des-agréments d’un voyage d’agrément. C’est principalement l’album comme objet personnel et non pas éditorial que retient Gustave Doré, et il y a de l’intimité qui se déverse dans son propre album paru chez Aubert.

La dernière case d’Une Heureuse vocation, où l’on voit Gustave Doré dessiner sur un mur, convoque aussi l’étymologie du mot album, désignant une surface blanche, un pan de mur destiné à recevoir des inscriptions. Ce rappel de l’origine antique de l’album est extrêmement fréquent dans l’histoire en images, soit que les personnages noircissent les murs, soit que les seconds plans laissent voir des parois griffonnées (38). Un mur couvert de graffiti, sur lequel urine un chien, apparaît de la sorte sur la page de titre de Mr de la Lapinière (cat. n° 42). L’album se propose en deux couvertures : l’une reprend le premier plat, l’autre affiche le titre et une composition dans le style naturaliste des lithographies animalières de Victor Adam – un lion avec entre les pattes un crâne d’antilope. Si l’intitulé complet se charge de dire la libre inspiration de l’histoire et sa tournure humoristique, successeur imaginaire de Gérard le tueur de lions, la page de titre qui sert donc aussi de couverture renchérit par la précision, Ses Aventures et Désappointements, lithographiés par un grenadier ex-chasseur de la garde nationale ! Elle est suivie d’un autoportrait de l’auteur en costume de garde nationale, « Victor Adam peint par lui-même », tel l’homologue de Jules Gérard, capitaine connu pour avoir été un redoutable chasseur de fauves.

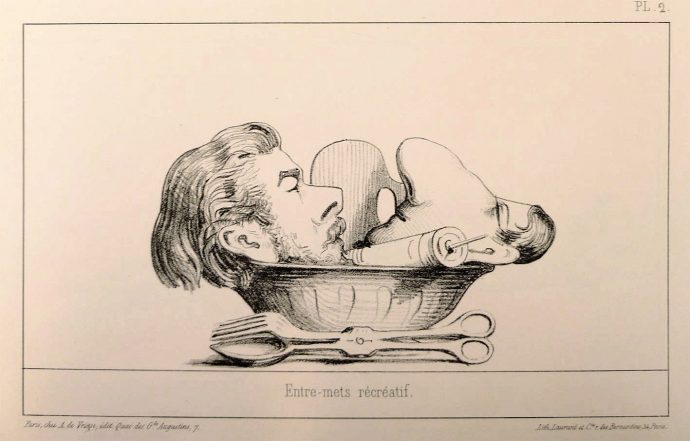

La mise en scène de soi est bien une tentation à laquelle cède le peintre Timoléon Lobrichon. En 1856, l’éditeur Arnauld de Vresse fait paraître Histoire de Mr Tuberculus (cat. n° 49), titre rattaché à la Collection des Jabots. On y découvre la vie d’un personnage au nez extraordinairement protubérant, depuis sa tendre enfance et jusqu’à deux cent ans après sa mort. À la recherche de sa voie, Mr Tuberculus entreprend une pléthore d’activités : chasse, pêche, fréquentation de la société, études sérieuses, recherche d’un nouveau monde, lecture, peinture, cavalerie, artillerie. « Ne voulant pas ignorer les secrets de la Peinture, il fait connaissance du célèbre Croutmann, qui lui apprend que souvent un beau désordre est un effet de l’art » (pl. 20) – maxime de L’Art poétique (1674) de Nicolas Boileau, « Un beau désordre est un effet de l’art », qui sert également d’alibi dans Anatole Balochard, peintre fantaisiste, « Bientôt en vertu de ce principe qu’un beau désordre est un effet de l’art, le désordre est mis dans tout le quartier » (pl. 9). La peinture lui est ainsi enseignée par un artiste qui a tout lieu d’être Lobrichon (nous n’avons pu malheureusement faire la comparaison avec une photographie ou un portrait), représenté en pied dans deux cases verticales (qui obligent à tourner le volume oblong), dans le style typique des portraits-charges qu’il donne dans la presse satirique, « une grosse tête sur un petit corps ». Jouant du décalage texte / image, Lobrichon se présente en peintre oisif qui travaille et cherche l’inspiration dans une partie de billard (pl. 21) ou une sieste en pleine nature (pl. 22). Peintre prisé et reconnu de son époque, Lobrichon anticipe sa carrière lorsque son double fictionnel « montre le chemin de la gloire » à Tuberculus, en grimpant à un tronc d’arbre – il a vingt-cinq ans lorsqu’il compose cet album et commence à exposer au Salon des Artistes Français trois ans plus tard. L’ouvrage se donne, en outre, comme un assortiment de scènes préexistantes investies par l’auteur. L’écriture intertextuelle est manifeste : la thématique du grand nez c’est Aventures de Nestor Camard paru un an avant, la chasse c’est MM. de la Canardière et de la Lapinière, la pêche c’est Mr de Vertpré, l’entrée dans le monde et la danse c’est Mr Jabot, etc. Cette inscription dans une logique sérielle, par la déclinaison de thèmes renvoyant à une généalogie, cristallisés de fait en stéréotypes, semble donnée par le dessin du premier plat où Tuberculus lit nonchalamment un album. La lecture des prédécesseurs, la « cuisine » de Lobrichon, est plus encore figurée par une planche à fonction de préambule : sous le titre « Entre-mets récréatif », elle montre un plat où sont dressées les têtes de Lobrichon et de Tuberculus, accompagnées de leurs attributs respectifs, palette et clysoir, devant un couvert à salade (fig. 10). Le clysoir (seringue utilisée pour les lavements) définit par anticipation le personnage inconstant puisque c’est au terme de son vagabondage qu’il trouve, comme ses prédécesseurs, son idée fixe.

Cependant, au bout de sept ans et demi de réflexions, il embrasse une carrière définitive (pl. 28).

Il est nommé membre correspondant de la société de Clysomanie (pl. 29).

Et Lobrichon de clôturer son récit par une moralité autotélique :

Celui qui met un frein aux fureurs des pierrots,

Sait aussi des parents amuser les marmots.

Fig. 10 – T. Lobrichon, Histoire de Mr Tuberculus, Arnauld de Vresse, 1856, pl. 2, coll. privée.

Caricature de l’artiste

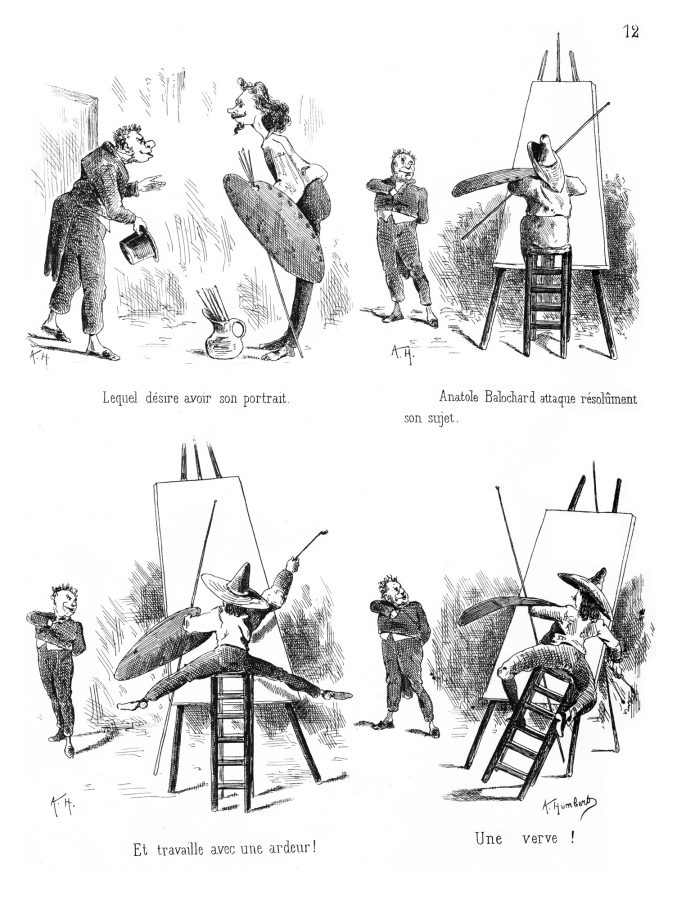

Les albums publiés au XIXe siècle sont ainsi l’occasion pour les dessinateurs de revenir, par le biais d’un personnage délégué ou d’une simple mention, sur leur propre pratique et plus généralement sur la condition d’artiste. Trois titres notamment illustrent cette idée : le premier en 1841, Un Génie incompris de Cham (39), le deuxième en 1850, Trois artistes incompris et mécontens de Gustave Doré, et le dernier en 1866, Anatole Balochard, peintre fantaisiste d’Albert Humbert. Ils font tous la satire de l’artiste dont les talents ne sont pas reconnus et suivent les virages d’une vocation commencée dans l’enfance (Un Génie incompris) et forcée de s’adapter aux déconvenues. Avec Barnabé Gogo (Cham) aux dessins invariablement grossiers, Mr Badigeon (Doré) aux ambitions déçues et Anatole Balochard (Humbert) aussi paresseux que festoyeur, les dessinateurs dressent l’échelle de la hiérarchie des genres. Les personnages rêvent de la « grande peinture », la peinture d’histoire, à sujets religieux ou mythologiques et à une reconnaissance institutionnelle (40) mais sont contraints de se tourner vers le portrait (41), de faire taire leur ambition en se consacrant à la peinture de paysage puis finissent peintre d’enseigne pour Anatole Balochard (fig. 11) (42), peintre de volets pour Badigeon et caricaturiste pour Barnabé Gogo. Tous sacrifient également au métier alimentaire : fonder une école, donner des leçons en ville « à 5 sous le cachet » (Trois artistes, pl. 17) ou faire des aquarelles, « étant obligé[s] de travailler pour vivre » (Un Génie incompris, pl. 39). De la peinture d’histoire au dessin de presse, voire à la peinture de bâtiment, la trajectoire est celle d’une déchéance, les dessinateurs manifestant ici leur lucidité à l’égard de la position occupée dans le champ artistique (43).

Fig. 11 – A. Humbert, Anatole Balochard, Arnauld de Vresse, 1899, pl. 12, coll. J.-M. Bertin.

On pense aux écrivains et poètes ratés des Illusions perdues (1836-1843) de Balzac, devenus journalistes faute de mieux et s’adonnant, pour certains, à l’autodérision. La caricature de l’artiste inspiré (ou non) passe d’ailleurs par le dessin de son ombre projetée, suggérant la gravité du créateur : ainsi dans le feuilleton de Nadar mettant en scène M. Classique, qui sent « le besoin de se constater par une grande œuvre » (L’Éclair, 24.07.1852) ou dans Les Trente six métiers de Becdanlo, lorsque le personnage, une plume derrière l’oreille, s’imagine pour se « désennuyer » qu’il est poète et essaye de faire des vers : « pendant des heures entières, il se tenait à sa table de travail, les yeux en l’air évoquant toutes les chimères les plus biscornues de son imagination » (pl. 8).

Par ailleurs, l’on pourrait rapprocher ces représentations de l’artiste de la description de l’atelier de peintre qui fait partie, à la même époque, de toute traversée des mondes sociaux par les personnages du « roman de mœurs parisiennes » (44). En bande dessinée, les dessinateurs jouent ainsi du registre de l’autodépréciation, comme d’une forme d’humour mais peut-être aussi de conjuration, Gustave Doré évoquant au sujet des trois artistes « des réflexions beaucoup trop élevées pour qu’on les insère dans un méchant album de caricatures » (pl. 24) (45). Cham conclut de même les Impressions de voyage de Mr Boniface en renvoyant au fac-similé du testament du voyageur disponible chez M. Paulin, éditeur : « On reçoit un exemplaire des Impressions de voyage par-dessus le marché ». Partis du récit d’une vocation personnelle, les dessinateurs semblent vouloir se rattacher à une entreprise aux acteurs pluriels, l’éditeur au premier rang, comme pour combler ou se dédouaner du déficit de reconnaissance dans le champ artistique global, qui est celui des personnages mais aussi le leur (Barnabé Gogo affiche la même silhouette longiligne que celle des caricatures représentant Cham (46)). Après Mr Jobard achetant son propre album chez Aubert, Barnabé Gogo « tente une dernière fois la fortune en allant chez un Éditeur de caricatures », lequel voit en lui « l’homme par excellence » (pl. 42). Il gagne ainsi sa vie par la vente de dessins avant d’être écartelé, alors qu’il « se dirige vers son éditeur, avec un ouvrage qui, à ce qu’il croit fera sa réputation », par la foule ameutée par un bourgeois s’étant reconnu dans les caricatures du magasin Aubert. À l’instar de Philippe Hamon enquêtant sur l’album tenu par Frédéric dans L’Éducation sentimentale (47), l’on peut se demander si cet ouvrage sous le bras de Barnabé Gogo est un album-recueil de caricatures ou un album de bande dessinée, prochain titre de la Collection Jabot. Mr Gogo meurt d’une maladie de croissance, désolé de finir comme Mr Lamélasse – nouvelle façon pour Cham de se raccorder à une collectivité, celle des personnages de la série éditoriale.

L’album d’histoire en images est donc un lieu ouvert, auto-référentiel, qui permet de croiser l’individuel et le collectif, l’intime et le public, le réel et le fictif (48). Sur les plats supérieurs des deux premières bandes dessinées parodiques, Histoire du Prince Colibri et de la fée Caperdulaboula (cat. n° 30) et Aventures de Télémaque (cat. n° 31), un croisement anachronique entre contenu fictif et distribution réelle apparaît comme particulièrement révélateur :

Mr Mentor désirant entrer comme précepteur dans une famille Anglaise qui voyage, a fait paraître chez Mr Aubert, Place de la Bourse, la relation de sa dernière expédition afin d’encourager les parens (sic) qui voudraient bien l’honorer de leur présence. (Aventures de Télémaque).

Ce conte féérique, rempli d’enchantements, vous explique comme quoi un malheureux Prince fut tour à tour plumé et déplumé, détrôné et restauré, puis finalement se trouva mis en vente à raison de 6 Francs chez Aubert, place de la bourse. (Prince Colibri)

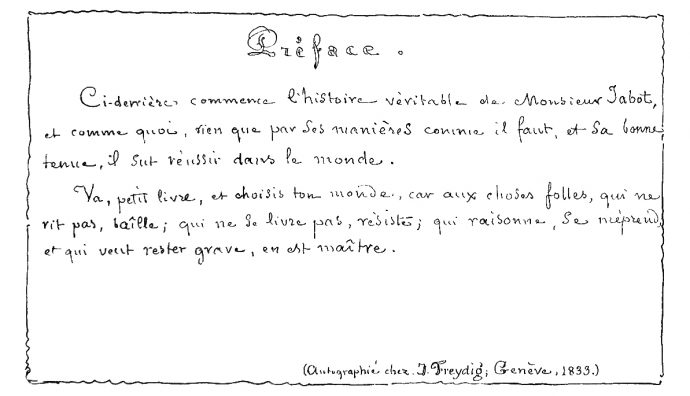

Préface et épilogue

Ces mentions sur la couverture des albums de Cham sont une manière de préface, texte liminaire qui ouvre l’album et fait l’objet, comme parfois les pages où il se ferme, de détournements. Soit l’album comporte l’un ou l’autre de ces éléments (préface et épilogue), soit il en est totalement dépourvu comme le sont les cartonnés au format vertical. Les avant-propos aux albums de Rodolphe Töpffer ne font donc pas école. Chacune des histoires en estampes du Genevois est effectivement dotée d’une préface, déclinée selon un même prototype : résumé du propos et recommandation adressée au livre (fig. 12).

Fig. 12 – R. Töpffer, Histoire de Mr Jabot, 1835, coll. J. Droin.

Une fois l’argument de l’histoire résumé dans un style oratoire – comme le montre l’expression « comme quoi », marqueur de la prise de parole employé dans toutes les préfaces –, Töpffer n’amorce jamais son récit graphique sans s’acquitter des émotions, des pulsions placées en lui. C’est le sens à donner à l’injonction au « petit livre », conseil performatif scellant la fin d’un rapport d’intimité, le passage de l’album confident à l’album public. La façon dont il envisage la vie de ce dernier comme indépendante, autonome, le recul pris par rapport à sa réception, Töpffer s’en explique dans les Essais d’autographie, à la suite de la manière dont il aborde la création libérée de toute pensée prospective :

Mais, à ceux qui pratiquent ainsi l’art ou la littérature, il doit arriver, on le comprend, qu’ils chérissent l’œuvre tant qu’en dure la création, que, close, elle leur devient moins chère, étrangère presque, et douce par le souvenir seulement. Va, mon livre, cherche ta vie ; à toi de faire ton chemin : voici le moment qui nous délie de commerce journalier et de mutuelle amitié. Que si un jour j’entends parler de toi en bonne part, tant mieux, mais quand la ville entière, quand la banlieue aussi, et la gazette pareillement, en seraient à te proclamer chef-d’œuvre, jamais, non, jamais, le plaisir que j’en pourrais ressentir ne saurait prévaloir sur celui que j’éprouvai à te voir naître, grandir, et prendre sous mon aile, et par mes soins, de la grâce et de la parure. Déjà voici ton cadet que je te préfère. Tu es mon enfant, mais il est mon compagnon. Tandis que je ne puis plus rien pour toi, lui, il ne sera que par moi : mon cœur se repaît des caresses que je lui prodigue. Il est le délassement de mes ennuis et le sourire de mes journées. Va donc, va, et que le public te soit léger. Le livre va : il tombe au beau milieu d’une révolution, tout aussi bien qu’au beau milieu d’une paix élégante et ornée, puis, logé chez le libraire, il y attend, à côté de tant d’autres, et comme font tant de mortels, ou l’aubaine d’une illustre carrière, ou le lot d’une mort ignorée. Qu’importe ! Tout entier au cadet qu’il élève, l’ingrat auteur oublie, ignore déjà cet aîné qu’il vient d’émanciper. (49)

D’une manière quelque peu énigmatique, Rodolphe Töpffer dévoile ainsi en ouverture de l’album sa propre conception de la création, conservant à la préface sa fonction traditionnelle de manifeste. Quant à la présentation de l’œuvre, autre fonction de l’introduction, il la matérialise en plaçant le texte, dans les albums suivants (Mr Vieux Bois, Mr Pencil, Docteur Festus, Mr Cryptogame), sur un rouleau, une affichette, un rideau ou un tableau (50). Le regard dirigé vers le lecteur, un ou plusieurs personnages invitent au parcours du panneau : un enfant pointe ainsi le texte de sa baguette dans Mr Cryptogame. Il s’agit le plus souvent de personnages de la fiction, les pages liminaires servant également à prendre connaissance, comme au théâtre, des acteurs de l’aventure.

Se manifeste ici un modèle des histoires en estampes : le théâtre, qui « occupe une place révélatrice dans l’œuvre de Töpffer » (51). Entre 1829 et 1832, en même temps qu’il réalise ses albums, le Genevois (passionné depuis l’enfance par le théâtre) compose de petites comédies, non pas destinées à être publiées (52) mais jouées par ses proches, parfois par lui-même – aimant par ailleurs monter sur scène, il « se forge une solide réputation d’acteur dans la jeune société genevoise » (53). Ses pièces, il les tient pour mineures, les considère comme un jeu, un divertissement à usage privé et emploie à leur égard les mêmes termes de « folies » ou « bêtises » que pour les albums. C’est que le langage corporel joue, en effet, un rôle déterminant dans les histoires dessinées de Töpffer qui se pose en héritier de William Hogarth dont les séries narratives tissent le lien avec la question de la théâtralité (54). À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’art dramatique est au cœur des réflexions esthétiques menées autour du fameux Laocoon (1766) de Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) qui compare les arts de la peinture (l’image) et de la poésie (le texte). Dans des articles ultérieurs consacrés à la scène, Lessing prolonge les réflexions du Laocoon et inspire notamment le philosophe Johann Jakob Engel (1741-1802) pour son ouvrage intitulé Idées sur les gestes et l’action théâtrale (1794) dont on verra combien il semble avoir influencé Töpffer (55). En Angleterre, l’acteur et dramaturge David Garrick (1717-1779) renouvelle également, par son jeu corporel vanté dans toute l’Europe, la conception de l’art dramatique, qui passe d’un modèle déclamatoire à un modèle optique ou iconique (56). Citant un passage du Paradoxe sur le comédien dans lequel Diderot décrit le jeu de Garrick, la tête passée entre les deux battants d’une porte, Philippe Kaenel souligne le rôle du comédien dans le renouvellement de la sémiotique du langage corporel : « Cette découpe iconique des expressions (accentuée par l’encadrement de la porte) renvoie de toute évidence à une nouvelle culture visuelle stimulée par l’essor de la gravure qui a généré des attentes dans le domaine du jeu scénique » (57). C’est donc du terreau de ces réflexions inédites sur l’art dramatique que prennent vie les personnages dessinés par Töpffer et Kaenel rappelle, d’ailleurs, combien les métaphores théâtrales (« suites de scènes », « drame complet », « acteur ») abondent lorsqu’il parle de ses histoires en estampes (58). Le format allongé des albums employés par Töpffer continue, de surcroît, à tissser le lien avec le théâtre :

Autour de 1800, l’album devient le support privilégié de l’illustration séquentielle ou narrative associée au genre nouveau des « progresses » repris par les héritiers de Hogarth en Angleterre comme Richard Newton, William Elmes, George Woodward ou George Cruikshank. […] Surtout, il sert à la mise en image de pièces de théâtre célèbres comme le Faust de Goethe. L’album devient ainsi un substitut de spectacle. Il implique un tout autre mode d’appréhension et transforme le lecteur en spectacteur, d’autant plus que le format rectangulaire oblong rappelle directement le cadre scénique. (59)

Cette manière d’exposition théâtrale qui ouvre donc les albums töpfferiens, on la retrouve dans quelques titres des continuateurs où la captatio benevolentiae passe par l’exhibition du ou des personnages. Ainsi de Mr Clopinet dans son fauteuil, le regard interrogeant le lecteur piqué de curiosité par l’annonce de la « fantaisie aussi étrange que géographique » qu’il conçoit (Voyage de Paris dans l’Amérique, pl. 1), de l’officiel chapeau à la main et carte tendue annonçant la venue au monde de Mr Verjus, et qui n’est autre que Gilbert Randon lui-même (60) (« Nous avons l’honneur de vous faire part de l’heureuse délivrance de dame Fantasia de la Randonnerie, accouchée hier d’un enfant mâle », case 1), ou encore de la farandole des personnages rencontrés lors des Mésaventures de M. Bêton (sur la page de titre, cat. n° 65). L’image en tant que telle fait office, également, de présentation par le biais du document photographique qui ménage l’entrée dans l’histoire. Dans Fiasque (Lorentz, 1840) et dans Mr de la Lapinière (Adam, 1851), un daguerréotype donne à voir respectivement le « village de CINQ-BŒUFS-POUR-SCEAUX » (pl. 1) et le portrait du chasseur de lion (pl. 1). De même dans Les Trente six métiers de Becdanlo où l’auteur rassemble les photographies de Becdanlo pour « donner une idée de sa figure », « la plus ressemblante étant celle dont on ne voit que les pieds » (pl. 1), documents jugés insuffisants et complétés par un croquis qui en donne le « portrait tout craché » (pl. 2).

Pas de préface néanmoins dans ces albums et pas de parodie non plus du discours préfaciel par Töpffer. Lors d’un bref historique des parodies de préface, citant notamment celles de Don Quichotte, Pantraguel et Gargantua, Daniel Sangsue remarque qu’elles sont marginales au XIXe siècle où le discours se fait essentiellement sérieux. Il évoque néanmoins des excentricités préfacielles, les auteurs ne rejetant pas les fonctions de la préface mais en faisant l’objet d’un détournement comique, ludique ou satirique – entre le rejet de la préface et sa parodie, Laurence Sterne (1713-1768), dans Vie et opinions de Tristram Shandy, gentilhomme (1760), choisit la solution médiane de son décalage au cœur du roman (61). Nous touchons ici à l’une des sources d’inspiration principales de la bande dessinée au XIXe siècle, la littérature excentrique, notamment étudiée par Daniel Sangsue (62). Il s’agit d’ouvrages qui puisent dans la tradition de l’anti-roman (que l’on peut faire remonter à Rabelais mais qui se développe surtout aux XVIIe et XVIIIe siècles avec Don Quichotte de Cervantès, Roman comique de Scarron, Tristram Shandy de Laurence Sterne, Jacques le fataliste de Diderot) la valorisation de l’extravagance, de la fantaisie ou de l’incongruité, ainsi que la mise à l’épreuve du discours littéraire, par le biais de la parodie, de digressions, de métalepses, du jeu paratextuel, etc. Au XIXe siècle, la fortune de l’ouvrage de Sterne donne lieu à des reprises, inspire une constellation de récits « excentriques », dont les auteurs sont notamment Théophile Gautier (Les Jeunes France, Fortunio, Caprices et zigzags), Xavier de Maistre (Voyage autour de ma chambre), Gérard de Nerval (Les Nuits d’Octobre, Les Faux Saulniers) et Charles Nodier (Moi-même, Histoire du Roi de Bohême et de ses sept châteaux). Ce dernier donne une définition du « livre excentrique » :

J’entends ici par livre excentrique un livre qui est fait hors de toutes les règles communes de la composition et du style, et dont il est impossible ou très difficile de deviner le but, quand il est arrivé par hasard que l’auteur eût un but en l’écrivant. (63)

Les histoires en estampes de Töpffer et celles de ses premiers émules s’inscrivent dans le sillage de cette forme de littérature marginale, de façon plus ou moins manifeste et avec plus ou moins d’inventivité. Nous verrons tout au long de ce travail les procédés repris du récit excentrique, la manière dont ils sont transposés dans le domaine graphique. L’album d’Alcide-Joseph Lorentz, Fiasque, mêlé d’allégories (deux volumes, 1840) (64) trahit son inspiration dès l’extérieur du livre, d’abord par le format choisi (la couverture annonce un « livre-album iconographicocomique », cat. n° 25), puis dans les pages liminaires. L’intertexte du Roi de Bohême et de ses sept châteaux de Charles Nodier (1830, illustré par Tony Johannot) transparaît dans le sous-titre (Illustre illustration d’illustres illustralisés, illustrée par un illustrissime illustrateur illustrement inillustre) et dans la page de préface (fig. 13) où sont épuisés les lexiques morphologiques et synonymiques, en même temps que le lecteur est parodié et l’originalité de l’œuvre revendiquée. La disposition étudiée des phrases, imprimées à l’encre rouge, et la référence aux « créneaux sans châteaux », aux « donjons sans tours », incitent au rapprochement avec le roman de Nodier.

Fig. 13 – A. Lorentz, Fiasque, mêlé d’allégories, Auguste, 1840, coll. personnelle.

Un autre bel exemple de préface parodique est constitué par le texte d’introduction aux Aventures du Vte de la Linotière (1839, cat. n° 24). Par ailleurs écrivain, Archélaüs Niger adresse une page entière, lui aussi, à l’« Ami lecteur ». Disons d’abord que cet album est le premier à adopter le format conventionnel du livre, le format vertical ou à la française. Notons également qu’Archélaüs n’en parle pas en termes d’album, mais utilise les mots « livre » et « recueil ». Un à un, les codes habituels de la préface romanesque y sont malmenés. La mise en valeur du « livre » est réalisée sur un mode hyperbolique et décalé, convoquant des références institutionnelles pour une œuvre auto-éditée et sous pseudonyme.

Ce livre que nous t’adressons est sans contredire, le plus intéressant, le plus moral et le plus instructif de tous les livres de ce siècle. S’il n’a pas été couronné par l’Académie Française, si le prix Monthyon ne lui a pas été décerné, ces deux oublis font le plus grand tort aux juges compétents et non à son Auteur, qu’attendent les palmiers de l’immortalité et les bénédictions non seulement de ses contemporains, mais encore des races futures.

Le portrait dressé de l’auteur est dans la même veine, substituant à l’humilité de rigueur une autocritique non pas préventive mais dithyrambique. L’intérêt de l’histoire est celui du « Mythe » et l’éclaircissement du projet délégué à la critique du « Professeur de scepticisme à l’université de St Étienne ». Résumant le propos, Archélaüs finit par anticiper les réactions évidemment hors de proportion du lecteur et prend soin de s’en assurer les bonnes grâces : « Sur ce, ami lecteur, nous prions Dieu qu’il te conserve en sa sainte et digne garde, et qu’il te maintienne, en joie et en santé loin de Paris et de toute capitale. Amen », écho à la préface de Don Quichotte, « Et, avec cela, Dieu te tienne en santé, et qu’il ne m’oublie pas. Salut ! ». Sous le vernis d’ironie perce toutefois l’idée qu’il faille envisager les « tribulations sans nombre » du Vicomte de la Linotière comme un avertissement donné à la « jeunesse », l’humour et la fantaisie du récit n’en faisant pas moins une histoire vraie, contée par un « philosophe » mettant « à la portée de toutes les intelligences » « le fruit de ses observations ». La « décadence des races Européennes » représentée dans cet album, qui voit un provincial quitter la bastide familiale de Toulon pour se faire une condition à Paris mais en revenir « maigre, boiteux, manchot et borgne, léger de bagage et plus léger d’argent » (pl. 30), est la même que celle animant Mr Jabot, la quête de distinction :

Nombre d’historiens l’ont remarqué : à l’avènement d’une monarchie constitutionnelle favorable à la nouvelle bourgeoisie, le roman des années 1830, en France, est une fable de l’« avancement » et de l’« ambition » [les mots sont cités du roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir] ; l’écrivain genevois Rodolphe Töpffer l’a caricaturé avec son humour définitif et rageur dans L’Histoire de M. Jabot « se disposant à réussir dans le monde » (1833). (65)

Derrière l’historiette amusante du Vicomte de la Linotière se donne à lire une véritable Chronique de 1830 (sous-titre de Le Rouge et le Noir) où les malheurs survenus à celui qui se veut être « un homme excentrique » (pl. 29) finissent par lui inspirer, « à l’ombre des orangers de la délicieuse bastide de la Linotière » (pl. 31), cette réflexion : « comment ai-je été chercher le bonheur si loin, quand il m’attendait parmi mes Lares assis au foyer paternel ? » (fig. 14) – tel le « bon Vieillard qui prenait le frais sous un berceau d’orangers », dont les vingt arpents de terre bien cultivée suffisent à son contentement, ultime leçon du Candide de Voltaire.

Fig. 14 – Archélaüs Niger, Aventures du Vte de la Linotière,1839, pl. 31, coll. personnelle.

Texte : « Le Vte Clodomir de la Linotière se repose enfin de ses fatigues et des agitations de sa triple existence de lion, de séducteur et de Cormoran, en se livrant à l’ombre des orangers de sa délicieuse bastide de la Linotière à l’amitié du lézard, ce véritable ami de l’homme a dit Buffon. Alors dans un de ces moments d’épanchement que fait naître l’amitié, le Vte Clodomir de la Linotière s’écrie : comment ai-je été chercher le bonheur si loin, quand il m’attendait parmi mes Lares assis au foyer paternel ? ».

De Rodolphe Töpffer, Archélaüs Niger reprend ainsi l’avertissement que l’on pourrait croire ironique du fond de vérité contenu dans ces caricatures, donnant à la préface au second degré le rôle de faire valoir, en filigrane, la portée morale et donc la légitimité d’un tel album : le Genevois décrit des « histoires véritables », figurées « au naturel » (66). Dans l’album Souvenirs bachotiques (cat. n° 66), Georges Chicki en propose une variante : « Ci derrière commence l’histoire aussi véridique qu’incroyable de Polydor Coquillard ». La préface de ce titre est un pur pastiche de celle des histoires en estampes de Töpffer (67), du texte à l’image, à ceci près qu’elle s’adresse à l’« ami lecteur ». Chicki y adjoint un épilogue où il n’oublie pas de prendre congé de celui-ci : « Ami lecteur, je t’en souhaite autant ».

Dans cette planche conclusive est fait référence à la fois au théâtre (masque d’acteur et personnage de comédie italienne) et aux contes de fées (« De cette histoire, la conclusion la voici : Polydore en se levant, ne se fit ni poète, ni conquérant ; il n’essaya pas même d’être prince. – Il se fit épicier comme son papa, se maria heureusement, fit de bonnes affaires, eut bientôt un gros ventre et beaucoup d’enfants »). Le deuxième plat est investi du dessin de la famille Coquillard. Comme une référence populaire récurrente, les formules consacrées du conte terminent certaines bandes dessinées, celles de Cham et d’Eugène Forest notamment qui, bien entendu, les détournent (68). Henri Hébert emploie également l’expression ouvrant sur le merveilleux (« il y avait une fois… »). Placée en tête de la première planche de l’Histoire d’une Chapelle, elle brouille les frontières entre réel – mention du Cercle des Beaux-Arts et ressemblance du personnage avec le père de l’auteur – et imaginaire symbolisé par le jeu enfantin sur la couverture (cat. n° 14). En outre, ses histoires ne se terminent jamais sans une morale, occasion d’un retour sur la fiction (69) ou d’une mise en scène de l’auteur en « austère Clio, muse de l’Histoire » (Histoire d’une Chapelle). Dans le cas des séquences de Feuilles d’Hiver, elles visent à étoffer des anecdotes plutôt inconsistantes ou à tenter une dernière pointe d’humour : « Moralité :……..(il n’y en a pas… !) », St Trucard. Histoire immorale, pl. 23. Fortement intertextuel, comme Histoire de Mr Tuberculus, le second album de Lobrichon, Histoire de Mr Grenouillet, joue de même des frontières de l’œuvre. L’ouverture est une parodie d’incipit (70) et la conclusion de ce voyage dans les îles Kakaïkakouka un pastiche de la chronique de presse :

(On lit dans le Courrier de Pontoise) Un voyageur dont le nom est désormais acquis à la postérité, vient de faire dans une de ses excursions sur les bords du Méchassépi la découverte d’une pétrification curieuse ; ce morceau antidiluvien (sic) qui orne déjà les Galeries de notre musée est l’objet de l’attention particulière de nos savants ; l’Académie de Montmorency doit se réunir prochainement pour délibérer à ce sujet et nous apprendre s’il appartient à la classe des Mammifères ou des Amphibies.

De multiples références sont de la sorte convoquées par les auteurs de bande dessinée dans les seuils de l’album. Journal, conte, fable, théâtre se donnent comme des intertextes connus modelant l’écriture et le dessin de ces espaces de transaction (Genette), ménageant le lecteur et appuyant la stratégie de la parodie et de la marginalité. Tous les éléments que nous venons de voir, images données de l’œuvre et de l’auteur, seuils et postures, se trouvent rassemblés à la fin du XIXe siècle dans les albums de la librairie Armand Colin. Christophe use de tout : pseudonyme humoristique, titres et patronymes évocateurs, image de la fiction sur le plat supérieur, épigraphes, préfaces, épilogue théâtral. Ceci pour conférer à des planches initialement conçues hors l’idée d’un enchaînement narratif, l’appareillage usuel et l’unité du livre. Plus ou moins aiguillé par l’éditeur, Christophe cherche lui aussi, à travers les composantes liminaires, à inscrire ses séquences dans le genre esquissé par les albums précédents.

Épigraphes

Les épigraphes apparaissent d’abord sous le crayon de Forest, de Cham et de Doré. Elles sont toutes parodiques, en lien avec le romantisme où son emploi se généralise :

La mode s’en étant mêlée, de savante, l’épigraphe devint tour à tour passionnée, sarcastique, vengeresse, familière, narquoise et parfois incompréhensible. Les humoristes en empruntèrent aux Allemands ; leurs amis, leurs maîtresses, leurs adversaires, leurs parents, leurs animaux favoris eux-mêmes dictèrent ou miaulèrent des épigraphes destinées à étonner le lecteur… (71)

Cham se moque de cette « débauche épigraphique du début du XIXe siècle » (72) en plaçant au-dessus de chacune des images des Impressions de voyage de Mr Boniface un numéro de chapitre et une citation. L’album ne comporte pas moins de cent vingt-et-un chapitres, répartis sur trente-trois planches, et donc autant de citations. En un savoureux nivellement, elles mènent une profusion de mots inventés, sortis du registre populaire ou de la plume d’auteurs divers, à porter un éclairage évidemment comique ou contrapuntique sur la case : sont cités « un historien », « un cocher de fiacre », « une chanson », « Rousseau », « Virgile », « un porteur d’eau », « un enfant précoce », « Sterne », etc. Tout en constituant « un florilège polyglotte » renvoyant, par le voisinage incongru et l’hétéroclite, au « phénomène musée » (73) manifeste au XIXe siècle, Cham inscrit son album dans la droite ligne du récit excentrique. L’investissement de l’appareil démarcatif externe et interne (sommaires, chapitres) est notamment le fait de Laurence Sterne – au moment où paraît l’album de Cham il s’illustre aussi dans Un Autre monde (1844) de Grandville, selon la même double subversion, de la notion de chapitre et de l’épigraphe qui les accompagne. Pour ouvrir l’Histoire de la Sainte Russie, Gustave Doré fait lui aussi usage de l’épigraphe avec l’idée de détourner les composantes du livre, et particulièrement du livre d’histoire. La page de titre se fait des plus sérieuses, sans aucune image et présente doctement les acteurs de l’entreprise éditoriale (cat. n° 46). À la planche une, trois épigraphes sont chargées de l’entrée en matière, déroutante s’il en est. La première cite le poète latin Horace (74), lequel use du ressort comique dans ses Satires (29 avant J.-C.), ce qui laisse déjà entendre la part d’ironie critique de l’album. La citation en elle-même – « O rus, quando te aspiciam ! » qui signifie « Ô campagne, quand te reverrai-je ? » et traduit la fatigue du poète qui aspire au repos des champs – annonce de manière décalée, tout en jouant sur l’homophonie « rus » / « russe », les terribles affrontements qui vont être dépeints. En dessous, la citation de Rabelais – extraite du livre I de Gargantua – non seulement rappelle l’actualité de Doré qui, la même année et chez le même éditeur publie sa version illustrée des Œuvres de Rabelais, mais avalise et annonce la parodie truculente de combats sanglants sur le modèle de la guerre picrocholine dans Gargantua. Quant à la grossière imitation des caractères chinois, pseudo-citation de Confucius terminée par ce qui semble un étron, elle prépare l’humour scatologique et plonge l’album dans l’irrévérence, l’effet même de l’épigraphe étant annulé par l’impossible compréhension du message. Par son caractère iconique, elle place néanmoins l’ouvrage sous l’autorité de l’image, Gustave Doré pratiquant en un mouvement détourné l’art de la calligraphie au sens étroit du terme, c’est-à-dire l’utilisation délibérée de l’écriture à des fins purement plastiques, affranchie des contraintes de la communication et de la lisibilité. Plus encore, dans la mesure où une part de la morale de Confucius consiste en une réforme langagière qui garantit la cohésion du groupe humain, selon laquelle la vertu et la correction dépendent de la qualité, de l’ordre du message, l’inadéquation de l’épigraphe se fait l’indice de la corruption et de l’indistinction entre le bien et le mal qui règnent dans l’album.

À la suite de ces prédécesseurs, Christophe emploie l’épigraphe de manière à la fois traditionnelle, lorsqu’il met l’humour des albums sous le patronage de Töpffer (La Famille Fenouillard) ou de Rabelais (Le Savant Cosinus), et excentrique lorsqu’il cite « Mon Oncle » et le docteur Guy Mauve, personnage de La Famille Fenouillard (Le Sapeur Camember). Aux histoires en estampes de Rodolphe Töpffer, il emprunte la rhétorique préfacielle insistant sur l’authenticité des histoires, et rappelle Archélaüs Niger lorsqu’il loue la portée édifiante d’albums qui intègrent le catalogue d’un éditeur scolaire. Les histoires se terminent sur un cul-de-lampe (dans les éditions en noir) où les personnages saluent : Cosinus incline son chapeau à côté du mot « FIN », les personnages du Sapeur Camember font le salut militaire et ceux de La Famille Fenouillard occupent une scène sur laquelle tombe le « Rideau ! ». Les moments décisifs du livre, ouverture et clôture, établissent un franc rapport au lecteur, dans une visée didactique qui tranche avec le mode de publication des planches dans Le Petit Français illustré. Un prologue est notamment créé pour revenir sur l’enfance du personnage ou pour le présenter ; il est annoncé par un titre (« Camember est présenté au lecteur ») ou un dessin (la famille Fenouillard saluant, dessin qui sert d’illustration à la page de titre du Petit Français illustré, volume de l’année 1891). Pour les jeunes enfants, l’album Les Malices de Plick et Plock comporte une introduction et un épilogue moralisateurs :

Épilogue. Le roi des gnomes, estimant avec raison que ceux qui ont fait le plus de sottises doivent être ceux qui connaissent le mieux le moyen de les éviter, a nommé MM. Plick et Plock professeurs de morale à l’Université de Gnomopolis. Ils ont de beaux appointements, car, à Gnomopolis, les professeurs sont fort bien rétribués. Leur cours se borne à faire lire aux jeunes élèves l’histoire de leurs mésaventures qu’ils ont réunies dans un beau volume, et à expliquer, d’un bout de l’année à l’autre, les beautés du MOT MAGIQUE, grâce auquel on est assuré de ne jamais faire de bêtises.

Une note indique encore : « C’est ce volume que nous avons pu nous procurer en soudoyant le concierge de l’Université gnomique, et que nous offrons à nos jeunes lecteurs pour les distraire, les instruire et même les moraliser ». Donnant le « beau volume » comme un support d’enseignement issu de l’Université de Gnomopolis, Christophe fait signe vers son propre métier de professeur. La posture de cet homme de science et d’institutions, devenu célèbre pour ses bandes dessinées, en dit beaucoup sur le changement opéré des années 1840 à ces débuts du XXe siècle. Rappelons d’abord que d’une extrémité à l’autre de notre corpus, on remarque le même plaisir pris dans la création et la même pratique initialement privée de la bande dessinée, ainsi que le suggère le récit de la découverte par Armand Colin des séquences de Christophe :

Doté d’un bon coup de crayon, il s’exerçait chez lui à des fins strictement privées. Un jour qu’il lui apportait le manuscrit d’un ouvrage de botanique, des dessins à la plume tombèrent de sa serviette. Colin l’interrogea. « Ce sont des choses sans importance, lui répondit-il : des historiettes et des dessins que je compose pour mon fils ; il a quelque difficulté à apprendre à lire. » Ces historiettes allaient faire sa fortune. (75)