. (Suite de la publication de la thèse de Camille Filliot. > Présentation et table des matières ici.)

[Partie I : Les dispositifs éditoriaux]

B. À l’échelle du numéro

En tant que « lieu de gestation du minuscule » (1), qu’ouverture vers une ère médiatique imposant de nouveaux modes d’écriture et de lecture, le journal modèle progressivement le récit en images qui prend effectivement une dimension internationale et s’insère parmi les multiples micro-genres engendrés par ce support. À la fragmentation de récits continus fait place le cumulatif de microformes entières qui répondent à une « lecture-zapping, sur fond de culture du rire et du divertissement » (2).

1. Concentration narrative et cas limites

Avec plus ou moins de vigueur, la bande dessinée töpfferienne perdure dans la presse, nous l’avons dit, à la faveur du récit à suivre. Ramenée à l’échelle du numéro, elle trouve encore à s’incarner dans une forme miniaturisée, avant d’être progressivement supplantée par les séquences brèves et muettes. Lorsque nous évoquons une bande dessinée töpfferienne, nous pensons au développement narratif gonflé de plusieurs péripéties et à la présence en filigrane d’une voix occasionnant de savoureux décalages entre dessin et légende. Si la médiation du narrateur et les rapports texte / image sont détaillés dans la seconde partie, nous pouvons dire ici que le schéma de l’aventure à la manière de Töpffer trouve des résurgences dans les séquences courtes de la presse, dans Le Journal amusant notamment.

Philippe Roberts-Jones signale d’abord les histoires de Martial (Adolphe-Martial Potémont, 1828-1883) et de Stop (Louis Morel-Retz, 1825-1899) publiées dans Le Journal amusant – respectivement Le Fusilier Pacot, élève de l’école normale de gymnastique (14.06.1862) et Les Aventures de la belle Aurore et du Chevalier de Pincebourde (21.06.1862) – comme « deux exemples [qui] dénotent à nouveau une imitation de Toepffer » (3). Dans la seconde histoire (fig. 24) est notamment dessinée une carte géographique qui rappelle celle du Docteur Festus (pl. 88). Elle situe l’« honnête petite ville de province » où se déroule ce récit idyllique parodique, une ville « dont on n’a jamais pu saisir le nom » masqué par une tache d’encre noire étalée par un hanneton : épisode directement inspiré de La Bibliothèque de mon oncle (R. Töpffer, 1832) où le jeune narrateur observe un hanneton effectuer des dessins sur son cahier d’écolier après avoir trempé sa tarière dans l’encre (4).

Fig. 24 – Stop, Les Aventures de la belle Aurore et du Chevalier de Pincebourde, LeJournal amusant, n° 338, 21.06.1862. Source : Gallica.bnf.fr

Texte : « Il y avait une fois, dans une honnête petite ville de province, » / « dont on a jamais pu saisir le nom, » / « une jeune personne nommée Aurore, d’un âge que nous ne pouvons déterminer. » / « Les agréments de son physique, réputé dans l’endroit, l’avaient fait surnommer la belle Aurore. » / « Mais elle n’avait point encore trouvé l’occasion d’enchaîner sa foi, » / « par suite de la déplorable habitude prise par les jeunes hommes de la localité d’aller chercher des femmes ailleurs. » / « Aussi la voyait-on, rêveuse et mélancolique, errer dans la verte campagne, » / « ou écouter, à l’ombre d’un ormeau, les tendres roucoulements des tourterelles. » / « Dans un vieux château du voisinage, non moins vénérable que féodal, ».

En 1875, toujours dans Le Journal amusant, Randon, Baric et Lafosse reprennent la thématique du voyage qu’ils contiennent en une ou deux pages. Les Mésaventures de l’oncle Mangabey par Randon (25.09.1875) développent ainsi en une page complète et deux haut-de-page les multiples lieux de Paris, et les désagréments qui les accompagnent, visités par cet oncle de province. Toutes les étapes du schéma narratif y sont : situation initiale où maître Mangabey reçoit son oncle venu en train de plaisir, complication lorsqu’il charge son petit clerc du soin de faire visiter la ville en lui confiant quarante francs, succession de péripéties liées ou non au souci d’économie du jeune clerc, résolution par le retour chez maître Mangabey et situation finale par un épilogue où l’oncle raconte la visite à son neveu, « dont l’esprit était à mille lieues de soupçonner l’odieuse réalité » : « Pour le coup, Me Mangabey croit que son oncle déraisonne ; il sonne : Qu’on fasse entrer le petit clerc… Le petit clerc n’était pas encore arrivé… Oncques jamais on n’eut de ses nouvelles ». Sous le crayon de Baric, ce sont les loisirs de la chasse et de la pêche qui sont mis en images dans des histoires où, par une succession d’incidents, M. Choublanc (La Partie de chasse de M. Choublanc, 04.09.1875) et M. Toupinet (Mon ami Toupinet, le jour de l’ouverture de la pêche, pochade, 10.07.1875) sont aussi empêchés que Mr de la Canardière. À noter également, en 1865, ce Poëme bourgeois en images et en prose par Félix Igrec, dont la mise en page – des cases étroites accolées en plusieurs bandeaux superposés – permet de raconter en l’espace de deux pages, Comment le jeune et trop galant Aimé Bourdonnot, droguiste en herbe, s’est reposé un beau Dimanche des fatigues de la semaine (16.09.1865). Dans ces histoires, les incidents se succèdent à vive allure selon un comique de catastrophe cher à Töpffer et la légende narrative joue de la distance ironique et du décalage avec l’image. Limitées à une seule livraison, elles ne sont pas différentes dans leur structure narrative des feuilletons en seulement deux ou trois parties.

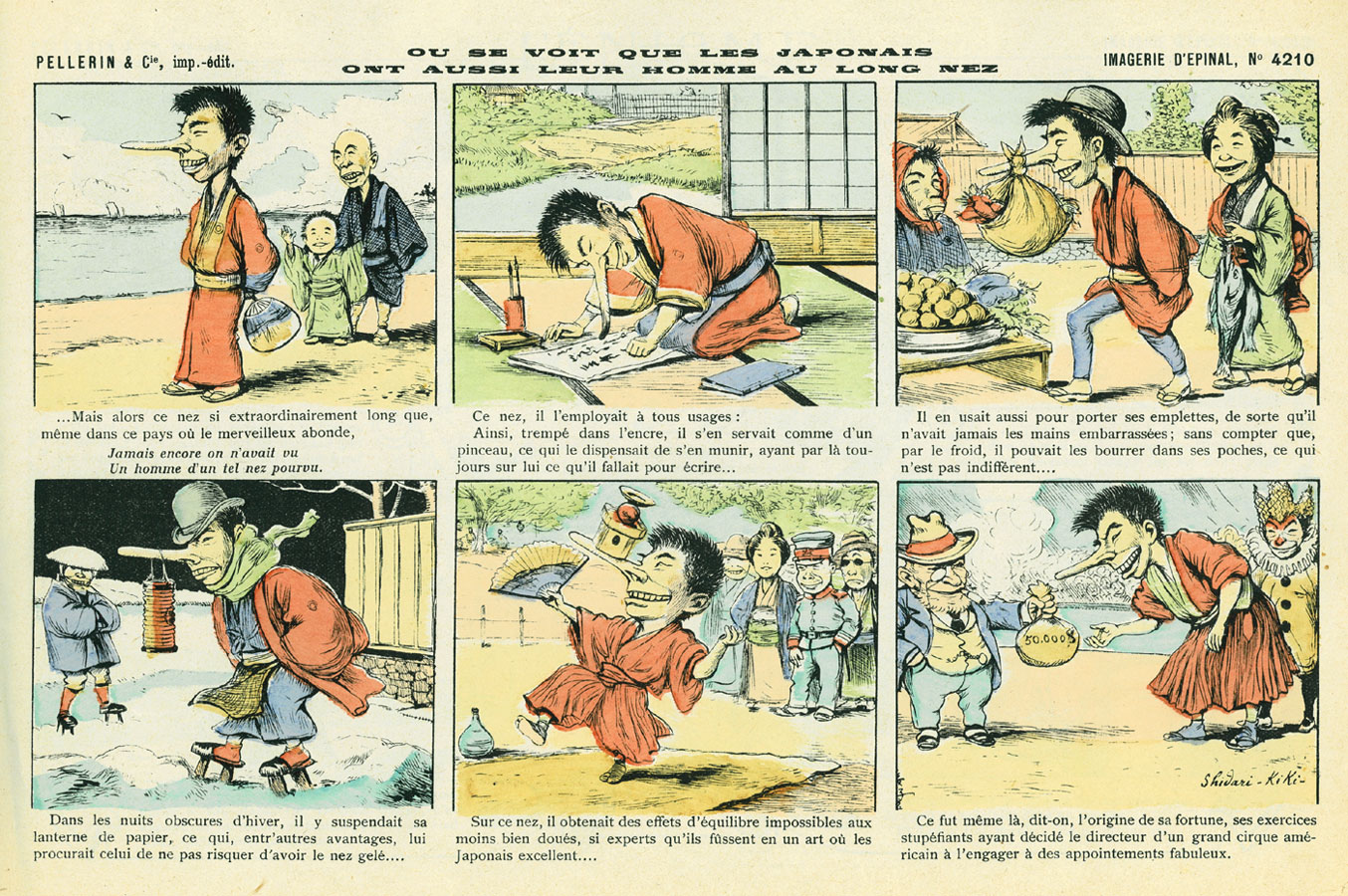

À meilleur marché encore que Le Journal amusant, le Petit journal pour rire à dix centimes et Le Monde comique à cinq centimes proposent, eux aussi, de courtes histoires à péripéties. Le premier, dont la rédaction est d’abord confiée à Nadar, est proposé en 1856 par Philipon comme « une diminution du Journal amusant » dont la création doit répondre à la mode des livraisons à dix centimes. Parmi les séries de caricatures, il reprend des séquences parues dans Le Journal pour rire et Le Journal amusant, en modifiant parfois les légendes, comme il en propose de nouvelles. Le second sort des « bureaux de L’Éclipse, de la Lanterne de Boquillon et de la Chanson illustrée » en 1868, il est géré par Albert Humbert. Ces deux petits in-quatro sont donc concurrents : la place du texte y est minimale, les bandes dessinées fréquentes et elles peuvent occuper l’intégralité des pages du journal. On y retrouve la thématique condensée du voyage mouvementé d’inspiration töpfferienne avec, par exemple, les Impressions de voyage de Gustave Doré (Petit journal pour rire, n° 11), Un voyage en ballon de Gédéon (Le Monde comique, n° 48) ou encore Histoire japonaise de Lémot (Le Monde comique, n° 29). Pour une somme modique, le lecteur obtient en un seul achat une histoire complète comportant un début, un développement plus ou moins important et une conclusion. Ces feuillets, très bon marché, sont à considérer comme l’alternative la plus populaire non seulement aux récits en épisodes (5) mais aux albums. Leur conservation questionne néanmoins. D’un côté, la pratique de la reliure, pour les journaux de Philipon notamment, est sans cesse encouragée (6), et les deux titres n’affichent pas de dates, dépassant en cela l’éphémère du journal dont le caractère passager est souligné par la succession des jours ; d’un autre côté, la pratique du réemploi peut suggérer que ces feuilles sont faiblement considérées :

This repetition suggests that by the last quarter of the century the cheaper magazines were no longer carefully preserved; rather than being considered of historic interest (they are generally not dated), they were quickly scanned, discarded, and forgotten. (7)

La circulation des planches peut être simplement perçue comme le revers du bas prix de ces journaux, elle est en tous les cas une pratique courante en ce début de Troisième République, pour les caricatures comme pour les bandes dessinées. Une histoire de Nadar intitulée Le Billet de complaisance, tiré par Nadar, et présenté par lui à l’acceptation du public est de la sorte publiée trois fois : en 1850 dans Le Journal pour rire, puis elle occupe l’ensemble des pages intérieures du n° 10 du Petit journal pour rire (1856), avant d’être divisée en trois épisodes dans les nos 559, 560 et 561 une dizaine d’années plus tard. David Kunzle note, pour sa part, que la Vie amusante et Le Monde comique sont quasiment identiques dans leur contenu en 1878-1879 (ce dernier titre reprend également des histoires diffusées dans La Caricature de Robida) et que deux planches de Lemot (Une partie de pêche et À la recherche d’un logement) apparaissent dans cinq titres différents entre 1869 et 1878 (8). Entre L’Image et Le Monde comique, nous relevons un transfert intéressant qui distingue nettement entre série et séquence. Les feuilletons enfantins de Bertall ont donné l’exemple d’histoires introduites, comme certains albums de Baric, par une page de vignettes autonomes. Dans L’Image, le lecteur peut passer au sein d’une même page de rapports de ressemblance thématique entre les images à des liaisons causales : une macédoine intitulée Un jour d’échéance (03.10.1869) propose cinq images constituant une ébauche de scénario au milieu d’autres scènes simplement coréférentes. Pour Le Monde comique, cette micro-séquence est détachée du reste des vignettes, réimprimée en plus grand format et dotée d’un nouveau titre spécifique : À la recherche de 200 francs. Hormis cet exemple, les deux formes sont couramment mêlées, la question alors ne se pose plus de savoir si la page présente une séquence, une série ou un mixte des deux : souvent le mélange ne permet pas de trancher pour l’une ou pour l’autre pratique, quoique des repères soient parfois chargés de souligner une progression narrative.

Dans L’Illustration, Nadar propose en ce sens une double page intitulée Ma Maison de Campagne et mon Architecte (08.09.1849). Le lecteur y reconstitue seul la logique causale qui relie des images aux légendes globalement nominales. Certaines appuient toutefois les enchaînements à l’aide d’une reprise lexicale, d’un parallélisme spatial (« À l’intérieur », « À l’extérieur »), temporel (« L’arbre de mon jardin. – Avant », « Pendant les réparations », « Après les réparations ») ou d’un connecteur d’addition. Malgré le décrochage de certaines images qui n’ont plus de rapport causal avec les autres, les grandes étapes d’un déroulement narratif se dessinent : rêve d’être propriétaire, achat d’une maison à Vincennes, travaux, fin des travaux, découverte de la vie en province et retour à Paris. Nadar prend soin de dresser une symétrie entre la seconde case, où le futur propriétaire et sa femme sont faces au mur d’une bâtisse et observent un panneau (« À Vincennes. – Maison à vendre. »), et la dernière, où le couple part dans le sens opposé avec des bagages à la main et le même panneau en arrière-plan (« Elle est à vendre : je reviens à Paris. – Diable d’architecte ! »). Dans les Impressions de voyage de la famille Ballot au Musée (fig. 25), cet effet de symétrie est seul à signifier la logique narrative articulant des images sans ordre causalo-temporel apparent : la plupart des légendes sont introduites par « devant un portrait de Pérignon », « devant un portrait de Jules Laure », « devant le tableau de Gérome », etc. La première case présente donc la famille Ballot au complet en route pour le Musée, la dernière les montre sur le retour avec une légende explicite « CONCLUSION. 2 sous pour garder Azor, 1 franc de livret, 2 sous de parapluie, puis, un torticolis et des courbatures dans les jambes, c’est trop cher ». Grâce à ces deux étapes dressant la charpente d’une structure narrative (9), le lecteur est à même de reconnaître entre les vignettes des inférences logiques lui permettant de convertir la contiguïté spatiale en succession temporelle – le comportement des enfants d’abord enthousiastes et de plus en plus ennuyés fonctionne aussi comme indicateur de progression chronologique. C’est là le même principe que dans l’album hybride Ah quel plaisir de voyager ! de Cham, où la thématique du voyage encourage la construction mentale d’un modèle narratif, bien que les cases n’explicitent pas toujours leur relation et que le retour du voyageur ne soit pas représenté.

Fig. 25 – Bertall, Impressions de voyage de la famille Ballot au Musée, L’Illustration, n° 220, 15.05.1847.

Coll. Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine de Toulouse.

Lorsque les images ne sont pas rassemblées autour d’un élément vecteur en progression, il s’agit bien plus d’une série graphique à vocation descriptive, mais la frontière entre les deux est là encore poreuse. Dans Le Journal amusant, un haut-de-page est consacré dans le cadre des Physiologies parisiennes au type du Traqueur (21.03.1891). Soit les deux premières légendes :

Le traqueur est, à l’entendre, l’homme le plus courageux du monde ; il a couru les dangers les plus invraisemblables, et s’est fait toujours remarqué par son calme, son énergie et son sang-froid.

[On le voit racontant ses exploits à un groupe d’hommes assemblés autour de lui.] Mais quand il rentre chez lui après minuit, il part au galop, la canne en main et suivant le milieu de la rue…

[Il est représenté de dos courant le pavé.]

Une connexion est donc établie entre ces deux légendes par l’adverbe « mais » qui crée un contraste sémantique par la mise en opposition de l’attitude et des propos tenus par le personnage. La succession temporelle et spatiale est, quant à elle, laissée en suspens, le lecteur étant libre d’imaginer que le retour du traqueur en pleine nuit succède à la réception que représente potentiellement la première image. Seule l’inférence comparative est explicite. Ensuite, l’enchaînement des images offre des marques de cohésion – permanence d’un personnage masculin, mais sans identité graphique stable, et mention de sa qualité de « traqueur » – qui ne permettent de constituer qu’un lien de ressemblance entre les images. À l’occasion, la locution adverbiale « d’ailleurs » vient relier deux légendes entre elles. Aucun scénario ne peut finalement être construit sur la base de cette succession qui n’est d’ordre ni temporel, ni spatial, ni causal. Il n’y a donc pas récit mais simplement variation sur le thème du « traqueur », une variation qui acquiert un degré infime de continuité par la présence du narrateur organisant son discours en pointillé – les séries de caricatures sont plus fréquemment accompagnées de dialogues qui évincent toute forme de connexion linguistique entre les images.

Une même « fonction distributive » primaire (10) commande la planche de G. Remy, Minette (Histoire pour les tites-filles), dans Le Journal pour tous (19.02.1896) (11). Le dessinateur s’affiche comme instance d’un discours accompagné d’images dont il finit par évoquer la réalisation. La numérotation des légendes (exceptée la dernière) ordonne les énoncés et semble indiquer le déroulement d’une idée ou d’un événement autour de l’élément unificateur, la « minette ». La « structure ellipsée » (12) des trois premières légendes, ou leur faux achèvement, crée une continuité énumérative qui lie des images non situées les unes par rapport aux autres, non organisées autrement qu’autour de l’animal et de sa description ; à l’exception peut-être des deux croquis du chat blotti dans une main que l’on peut supposer dans une contiguïté spatio-temporelle, à moins qu’il ne s’agisse de deux « poses » différentes, à des moments et des lieux éloignés, rien ne permet de trancher. Les deux derniers énoncés sont, quant à eux, mis en opposition par le connecteur « mais », opposition qu’appuie le contraste entre le mouvement et le repos du chat. Dans cette planche comme dans la précédente, il s’agit par les images et par les légendes de créer une progression à thème constant, qui confère une cohérence à l’ensemble, mais ne déroule aucune chaîne événementielle. S’il y a parfois succession logique entre deux énoncés, elle n’est pas accompagnée d’une relation de causalité. Contrairement à ce qu’annonce le sous-titre, Histoire pour les tites-filles, Remy propose un portrait, non une narration.

Les images peuvent donc être organisées en vertu d’une thématique (c’est la macédoine et l’exemple de la Physiologie du traqueur) à laquelle peut s’ajouter un lien textuel (c’est la description de Minette), sans que leur enchaînement ne dessine un récit : ce ne sont pas, pour nous, des bandes dessinées (13). Pour tendre à la cohésion narrative, elles peuvent s’appuyer sur le contexte permettant au lecteur de reconstruire les relations logiques et sur des éléments repères qui dessinent le projet global (c’est Ma Maison de campagne et La famille Ballot) : ce sont des planches hybrides où le principe de la caricature sur un thème est dépassé par une histoire plus ou moins fragile. La séquence peut également être organisée, comme la chronique, par une chronologie : de nombreuses planches décrivent ainsi la journée d’un personnage choisi. En cela, elles se font l’écho des nouveaux rythmes de la vie parisienne, une mise en images de l’emploi du temps journalier (souvent mondain) que redouble l’emploi du temps annuel en fonction duquel, au gré des saisons, la bande dessinée comme le reste du journal sont consacrés aux thèmes des courses hippiques, des bains de mer, des parties de chasse, des Salons, etc. (14). Dans ce type de séquence, il y a des degrés divers de cohésion. Soit l’intervalle entre les images permet d’en reconstituer les relations logiques : c’est le cas de La Journée d’une étoile (Fernand Fau, Le Journal pour tous, 27.05.1896) où le sens passe par l’enchaînement d’images qui représentent des actions simples – « Midi. – Réveil et petit déjeuner », « Deux heures. – Une visite » (elle prend un bain), « Quatre heures. – Coiffeur et interviewers », etc. L’écrit n’est ici qu’un opérateur complémentaire de la narration. Soit certains intervalles seulement ne fournissent plus d’informations causales et temporelles sans que cela entrave pour autant la progression globale dont les principales étapes sont marquées : c’est La Journée d’un conscrit (Le Journal pour rire, 17.10.1851) où Randon mêle cases qui se suivent et vignettes autonomes – elle est sous-titrée Charges militaires et comporte une Conclusion et morale de la chose. Soit tous les intervalles ou presque sont vides d’informations et il n’y a plus que des indications chronologiques de type didascalique pour faire le raccord entre les vignettes : c’est La Journée d’un officier de cavalerie (La Caricature, 01.04.1882) où Draner (Jules Renard, 1833-1926) ordonne les moments choisis et pallie leur disjonction par la mention de l’heure au-dessus de chaque légende. Est-ce encore une narration en images et que dire du lien de causalité ? Par rapport à la précédente journée, il nous paraît impossible et vain de chercher à quantifier le degré de cohésion nécessaire pour pouvoir évoquer une séquence hybride. Mais encore, parler d’une séquence hybride et non proprement narrative découle d’un jugement personnel, en fonction de la force logique appréciée dans les rapports inter-iconiques.

Cette dernière Journée nous amène au « vrai journal à images » (15) qu’est La Caricature, fondé en 1880 et dirigé par Albert Robida. Cet hebdomadaire paraît jusqu’en 1904 et illustre parfaitement la mutation de la séquence graphique dans les dernières décennies du XIXe siècle, puisqu’il en contient les différentes formes. Jusque dans les années 1890, La Caricature propose des histoires d’une bonne ampleur, composées d’une trentaine de cases avec des légendes narratives. Elles se rapportent toutes aux mœurs militaires (reflet des préoccupations contemporaines suite au conflit franco-prussien de 1870) et bénéficient d’un emplacement systématique. La séquence la plus conséquente du numéro débute en effet en couverture et se poursuit à la double page centrale, la fin se trouve éventuellement en haut de la page suivante. Placée à la une du journal, en guise d’accroche visuelle, la première partie du récit graphique prend différentes formes. Elle peut être séquentielle : elle adopte d’emblée l’organisation des cases qu’elle répète à l’intérieur du numéro ou elle dispose les cases d’une manière esthétique (la numérotation des légendes vient alors guider la lecture), ou encore elle présente un grand dessin central accompagné d’une ou plusieurs autres images plus petites qui débutent l’histoire. Elle peut également se présenter comme une caricature unique légendée faisant office de première scène du récit, ou bien elle peut être constituée par un seul encadré où sont disposés plusieurs moments caractéristiques de l’histoire à venir, à la manière de la couverture d’un album comme Des-agréments d’un voyage d’agrément (cat. n° 44). Hormis dans le premier cas décrit – celui où les cases sont régulièrement disposées, ce qui est d’ailleurs assez rare – rien ne distingue donc réellement la couverture annonçant une bande dessinée de celle offrant une caricature unique, une série thématique, une revue ou le rapport d’un salon, qui peuvent eux aussi être prolongés en doubles pages centrales. Seule la numérotation des légendes, quand elles sont multiples, est un indice infaillible. Lorsqu’elle conserve quelque amplitude, l’histoire en images est donc placée aux endroits stratégiques et le doute que peut laisser la une quant à la teneur de l’image présentée doit inciter le lecteur à ouvrir le journal et obtenir un aperçu synoptique de la séquence ou de la série. Peut-être est-il surpris lorsqu’il a affaire à une histoire quelque peu développée puisque le modèle qui domine en matière de bande dessinée périodique, dans les années 1880-1890, est le micro-récit d’une page à quelques cases. Ce format pouvait donc éveiller la curiosité du lecteur contemporain, qui n’est plus seulement un abonné mais un acheteur à reconquérir chaque semaine.

Entre la micro-séquence de quelques cases et la page sans légendes, un intermédiaire se dessine dans les haut-de-page de La Caricature et les strips de L’Éclipse à partir de 1876 – les deux titres s’échangent par ailleurs des textes et des dessins, des séquences sont également reproduites dans Le Papillon de Genève. Dans le premier titre, les historiettes sont scindées et placées dans la moitié supérieure de deux pages consécutives, dans le second, elles sont fractionnées en trois bandes placées en bas de page. Composées d’une dizaine de cases en moyenne, le texte y tient une place majeure. Comme dans les séquences précédentes, il caractérise les personnages, précise et situe les événements, offre des effets d’ironie, des jeux de mots et des commentaires expressifs sur ces scènes de mœurs. Toutefois, contrairement aux histoires à péripéties, les séquences s’organisent autour de ce que Claude Bremond définit comme la « séquence élémentaire » (16), qui leur sert de canevas variablement étoffé. Il ne s’agit plus de dérouler un condensé de schéma narratif, avec ses différentes étapes et ses combinaisons de séquences, mais d’imaginer de simples trames autour des trois phases minimales distinguées par Bremond. Exceptionnellement, certains scénarios enchaînent, enclavent ou accolent deux séquences minimales (17). La mise en page peut être employée, dans le cas de L’Éclipse, à ménager le rythme ternaire puisque chaque étape du récit a sa propre page. Le résultat, bon ou mauvais, du processus enclenché ne se dévoile donc pas au regard par avance. Ainsi, la première bande de Souvenir de la neige (Pépin, 06.03.1879) donne à voir une famille désemparée suite à la surprise de devoir rentrer sous la neige après une soirée chez des amis : la femme décide de ne plus avancer ; dans la seconde bande, le mari trouve un fiacre qu’il doit pousser, aidé ensuite par le fils ; dans la dernière bande, la femme est priée elle aussi de pousser le véhicule avant que la famille ne tombe le nez dans la neige une fois parvenue à destination. Notamment dans ce genre de gags où l’effet comique dépend de la « scène d’action », du geste physique, donc de la représentation visuelle, cette mise en page permet de créer un léger suspens en préservant le déroulement progressif du gag (contrairement à la planche de bande dessinée dont la nature synoptique neutralise en partie le suspens), non pas que la chute soit très surprenante mais que la tension naisse précisément de la « surprise “comique” attendue, dont l’efficacité dépend d’une saisie progressive du récit : tant que les éléments introductifs n’ont pas été pleinement actualisés, la chute ne peut pas fonctionner » (18). Cette disposition des images permet également, comme dans la Revue comique à l’usage des gens sérieux, de distribuer les images sur plusieurs pages et éviter ainsi les pleines feuilles de texte. La même raison explique sans doute le morcellement des bandes dessinées en plusieurs haut-de-page dans La Caricature. D’un format et d’un emplacement standard, le strip construit un espace homogène et participe dès lors à la création d’une rubrique dédiée à ces images qui sont à lire comme des nouvelles à la main (19). Avec le strip, il y a rarement confusion entre séquence et série :

Si nous voulons bien nous rappeler que l’organisation linéaire de la bande obéit évidemment à la convention séculaire « après cela, donc à cause de cela » (post hoc ergo propter hoc), force est de constater que les termes de causalité/conséquence (la « chronologique ») misent sur un système d’unités non discrètes (une case égale une case) : il s’agit de travailler à réduire le plus possible l’altérité du double, toujours susceptible de désorganiser la fluidité du réseau. (20)

C’est bien la mise en page qui va nettement marquer, dans La Caricature, la différence avec l’autre forme de séquence qui domine véritablement la presse en images à partir des années 1880 : la bande dessinée muette.

2. Échanges internationaux, bande dessinée muette

Les années 1880 voient une floraison de journaux consécutive à la loi républicaine du 29 juillet 1881, laquelle abolit le régime de l’autorisation préalable et le cautionnement tout en réglementant la liberté d’expression. À cette nouvelle autonomie s’ajoute le perfectionnement des techniques d’impression, désormais photomécaniques, permettant d’augmenter à la fois les tirages et la part iconographique pour ouvrir la période sans doute la plus féconde en matière de caricature. Le journal à images se veut résolument populaire et notamment humoristique. Entré dans l’ère médiatique, le périodique change profondément de paradigme et la littérature en est désormais moins le modèle communicationnel que la chose vue et le mode conversationnel. À cette nouvelle presse correspond une forme inédite de bande dessinée adaptée à une lecture plus fréquente, plus anodine. Cham et Daumier meurent tous deux en 1879 (21), une nouvelle génération de dessinateurs prend la relève, non plus inspirée de Rodolphe Töpffer (22) mais des confrères d’outre-Rhin. Il est alors indéniable que

les histoires publiées par la presse ne peuvent plus être jugées à l’aune du roman comique singulier. Elles ne sont pas l’équivalent miniaturisé des petits mondes autonomes de Töpffer. Les auteurs se posent désormais en relais d’une machine industrielle (celle des magazines illustrés à grande diffusion). Les scripts sociaux rapportés (et gentiment ridiculisés) par ces petites histoires s’inscrivent comme autant de rouages dans la vaste structure pénétrée de périodicité qui organise le contenu d’une presse alors en plein essor. (23)

Privée de ses légendes écrites, la bande dessinée obtient enfin (après l’expression « littérature en estampes » de Töpffer, non reprise par la suite) une dénomination spécifique : « histoire sans paroles », « dessins sans paroles » ou « histoire sans texte ». La nouveauté est importée d’Allemagne et mise au goût du jour par les dessinateurs du Chat noir, Caran d’Ache en tête (24). Elle figure également dans les pages de journaux genevois, Le Carillon de Saint-Gervais, le « Charivari Suisse », et Le Sapajou. Le premier est « le plus célèbre des journaux politiques illustrés genevois du XIXe siècle » (25), il commence à paraître en 1854 mais nous n’avons trouvé de bandes dessinées qu’à partir des années 1880. Elles sont toujours publiées à la page trois et généralement de la main de Godefroy (Auguste Viollier, qui travaille également pour Le Chat noir). En France, la première histoire muette publiée est signée Crafty (Victor Eugène Géruzez, 1840-1906), elle s’intitule Un drame sous un parapluie et paraît dans La Lune d’André Gill le 3 novembre 1867 (26). Son thème est le flirt d’un couple qui se soustrait au regard d’un curieux à l’aide d’un parapluie, objet qui finalement devient l’arme du crime de l’opportun. Un enchaînement parfaitement lisible des images s’applique à rendre cette situation simple et visuelle. Par rapport aux haut-de-page de La Caricature ou aux strips de L’Éclipse, la bande dessinée muette présente, dans le journal, une intrigue plus limitée, aux possibilités narratives encore restreintes – peu de personnages, de changements de lieux ou de sauts temporels.

Comparons trois histoires attachées à la même situation récurrente, la prise de vue chez un photographe, intitulées Chez le photographe (Loÿs, La Caricature, 26.02.1881), Dilemme (fig. 26) et Un oubli regrettable (A. Plaisenti, Le Journal pour tous, 20.05.1896). La première, de huit cases, suit la famille Bigorneau de la réception d’une photographie de Mme Prunet, qui motive le désir de portraits, jusqu’aux commentaires des épreuves photographiques réalisées. Le narrateur prend soin de préciser les intentions de la famille (rivaliser avec leur parente) et dessine un enjeu : « Pour ta fête, bonne chérie, nous irons chez un grand photographe, ça coûtera bon, mais on ne se fait pas photographier tous les jours ». Il souligne la progression temporelle – « Le jour de la Sainte-Barbe », « après une demi-heure d’attente » – et permet des ellipses créées à la suite d’images illustratives qui présentent différentes photographies ou les portraits de personnages évoqués. Ces images fonctionnent comme des pauses descriptives tandis que le texte continue et assure à lui seul la progression narrative. De treize cases, la seconde séquence, Dilemme, se passe de l’écrit.

Fig. 26 – Uzès, Dilemme, Le Chat noir, n° 220, 27.03.1886. Source : Gallica.bnf.fr

L’historiette commence in medias res par une image où la gestuelle du personnage face au photographe, à l’entrée de son atelier, suggère son intention. On comprend ensuite que le personnage n’arrive pas à obtenir une photographie satisfaisante à cause d’une mouche qui l’importune. Une première image là aussi fonctionne comme une illustration (elle montre le premier portrait raté) mais la logique de la succession n’interrompt pas le déroulement de la scène. Le second portrait raté est d’ailleurs tenu du bout des doigts par le photographe, ce qui maintient l’image dans le contexte référentiel. L’anecdote représentée par Un oubli regrettable est aussi brève que la séquence précédente, seulement elle restitue le dialogue entre « LE PHOTOGRAPHE » et « LE COLONEL ». La première image montre le colonel seul dans une pièce et s’accompagne d’une réplique qui matérialise une pensée et pose d’un même coup la situation et le personnage : « – Faut pourtant que je me fasse phot’graphier ; va venir le sacré barbouilleur ». Cinq cases servent ensuite à écouler le quart d’heure de pose nécessaire à la prise de vue : « …Encore dix minutes… », « …Encore cinq minutes… », « …Encore une minute… » – la moustache du colonel se hérisse au fur et à mesure. Puis vient naturellement la chute :

LE COLONEL : – Qu’est-ce que vous avez à rester là comme une tourte ?

LE PHOTOGRAPHE : – Sapristi ! j’ai oublié de mettre la plaque…C’est à recommencer.

Par rapport à Dilemme, où le personnage part simplement sans photographie, les indications fournies par les répliques d’Un oubli regrettable concourent à la tension narrative et à l’effet de chute bien que l’anecdote puisse être facilement comprise sans texte – si ce n’est l’oubli de la plaque, difficilement représentable. Indispensable à la compréhension d’une histoire où il supplée les hiatus temporels et spatiaux, le texte devient superflu dans une séquence où le passage d’une image à l’autre est suffisamment interprétable, mais il peut, dans ce cas, renforcer la portée comique du sujet. Dans le cadre d’un dispositif où l’espace est restreint, la présence du texte est ainsi conditionnée avant tout par la concentration de l’action qui permet au dessinateur de mettre à profit les ressources narratives de la chaîne d’images (la séquentialité) en réduisant le temps d’intervalle contenu entre chacune d’elles : il faut quasiment le même nombre de cases aux trois dessinateurs pour représenter des actions aux temporalités diégétiques nettement différentes (plus de trois semaines pour la séquence avec texte, quelques minutes pour les deux autres).

La consommation de ce type de bande dessinée, essentiellement graphique, s’éloigne donc de celle des séquences qui se raccrochent au texte, d’autant que l’accès à l’écrit suppose un savoir culturel antérieurement acquis, contrairement à l’image plus facilement accessible par sa capacité à s’adresser directement aux sens et à l’imagination. Dans La Caricature, les mises en page le disent bien : côtoyant les séquences morcelées décrites plus haut, les histoires sans légendes de Caran d’Ache sont placées sur une page entièrement dédiée. Avec le personnage du factionnaire à capuche décliné dans différentes situations, notamment durant l’année 1885, les séquences de Caran d’Ache – comme en général celles des dessinateurs d’histoires muettes – se distinguent nettement par leur aspect épuré : absence de décor, de contour des cases et personnages très limités laissent dans la page de larges espaces vides, blancs (27). Facilement identifiable, l’histoire sans légendes est alors spécifique au journal et adaptée à sa lecture qui demande assez peu d’investissement : le « temps [de lecture] augmente suivant que baisse le “degré de force de la relation causale”, les sujets consacrant apparemment plus de temps à élaborer le lien lorsque la connexion est moins immédiatement accessible » (28). Plus le type de relation entre les cases est évident, et la relation causale se trouve être spontanément créée par le lecteur, plus la lecture gagne en fluidité.

Naturellement, ces actions entièrement racontées par le dessin sont généralement d’ordre visuel. Aussi les intrigues pantomimiques déterminent-elles l’essentiel des séquences qu’offre la presse humoristique des dernières années du XIXe siècle. Pour Le Chat noir (29), Adolphe Willette (1857-1926) réalise pourtant des histoires qui mettent en scène Pierrot, un personnage alors très en vogue dans les arts du spectacle, graphiques et littéraires (30) – en 1888, Willette fonde Le Pierrot, un hebdomadaire qui paraît jusqu’en 1891 où sont reprises des planches parues dans Le Chat noir. Elles touchent au mystère, à l’ambiguïté et sont beaucoup plus difficiles à saisir :

Willette est le premier en France qui a tenté au niveau du dessin ce que les premiers écrivains du mouvement symboliste parvenaient à créer avec les seuls mots : l’autonomie du sentiment et la suprématie de la sensation sur l’explication. La fonction des sous-titres a toujours été (et le sera encore) de structurer l’anecdote de façon linéaire et causale, d’amorcer et de décocher le fin mot de l’histoire, cette chute qui est fréquemment l’illustration du bon mot. Le retrait des sous-titres facilite une plus grande pénétration dans les profondeurs du sentiment, où l’humour cède le pas à l’ironie philosophique. (31)

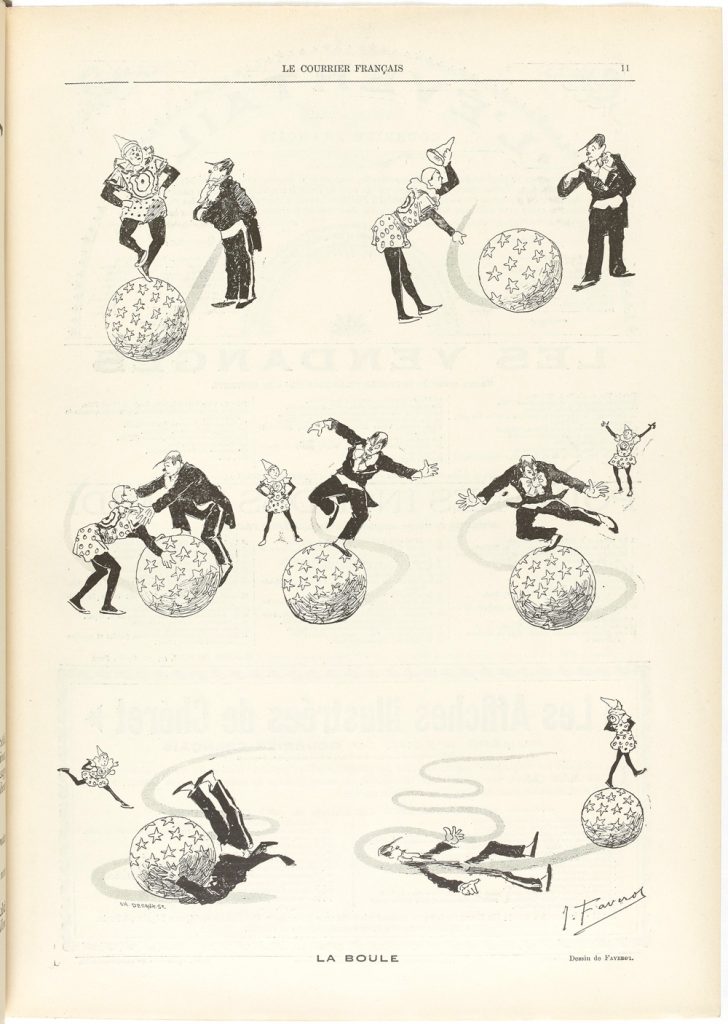

À ces planches inspirées des représentations au Théâtre des Funambules du mime Gaspard Deburau (1796-1846) (32) répondent celles qui puisent dans les activités foraines, comme un grand nombre d’œuvres à partir du Romantisme (33). Le monde du cirque est donc raconté en images, notamment par Joseph Faverot dans Le Courrier français en 1890 (fig. 27) puis par Benjamin Rabier dès ses premières collaborations au Gil Blas illustré. Des histoires muettes, comme Le portrait de Guguss (24.04.1892) ou La fin du serpent (24.07.1892), semblent directement inspirées de numéros des duettistes Foottit et Chocolat que Rabier apprécie chaque soir alors qu’il est contrôleur au Nouveau Cirque. La panoplie des farces n’est toutefois pas l’apanage des clowns puisque des garnements orchestrent souvent de mauvais tours dont l’exécution détrompe rarement l’attente du lecteur. Ce plaisir de l’espièglerie, qui puise dans la veine de l’enfant terrible inaugurée par Les Aventures de Jean-Paul Choppart, feuilleton de Louis Desnoyers publié en 1832 dans Le Journal des Enfans (34) (sic), est relancé au dernier tiers du siècle par Der Struwwelpeter d’Heinrich Hoffmann puis Max und Moritz de Wilhelm Busch. Nous reparlerons de cette thématique enfantine au sujet de l’imagerie populaire mais il est à noter ici combien la séquence graphique de la presse française, comme celle de l’imagerie, tire son inspiration de la production allemande.

Fig. 27 – J. Faverot, La Boule, Le Courrier français, n° 14, 06.04.1890. Source : Gallica.bnf.fr

La bande dessinée, à cette date, est effectivement au sommaire de la presse étrangère tandis que les voies de communication permettent la circulation internationale des journaux et le transport rapide des idées. La Chronique amusante se veut notamment un « Grand Journal Illustré International » et propose des planches avec doubles légendes en français et en anglais. Beaucoup de feuilles parisiennes, et Le Papillon à Genève, reproduisent de courtes séquences extraites des Fliegende Blätter de Munich ou Lustige Blätter de Berlin mais aussi du Puck de New-York et autres Life ou Judge américains, du Punch de Londres, du Kikeriki viennois, du Barcelona Comica, dans des rubriques intitulées « Le Rire à l’étranger » ou « L’esprit étranger illustré ». La source est habituellement indiquée en dessous de l’emprunt – Le Papillon remplit ses pages de bandes dessinées issues de divers journaux parisiens, La Caricature, Le Rire et Le Pêle-Mêle notamment.

D’autres bandes dessinées ne sont pas des reproductions mais des copies, des emprunts à des modèles antérieurs non mentionnés. Pour qui effectue la comparaison, la filiation saute généralement aux yeux. Ainsi Thierry Groensteen confronte deux histoires de Caran d’Ache à une séquence des Fliegende Blätter : « la comparaison ne laisse place à aucun doute sur la source directe des deux célèbres séquences du Français » (35). Nelly Feuerhahn écrit à propos du célèbre collaborateur du Chat noir : « Le jeune Steinlen publie plusieurs histoires dans Le Chat noir dont certaines sont clairement inspirées de récits comiques de Wilhelm Busch » (36). Elle précise ensuite :

En l’absence de protection des droits d’auteurs, la contrefaçon était chose assez courante, en outre il y a tout lieu de penser que l’influence de l’humoriste allemand ne pouvait être que clandestine après les désastres de la guerre de 1870 et la Commune. (37)

Clandestine à l’époque, l’empreinte du père de Max und Moritz chez les artistes français est aujourd’hui clairement palpable. Antoine Sausverd retrace notamment la fortune d’une autre histoire de Busch intitulée Le Sommeil bouleversé et retrouvé ou La Fuite (Die gestörte und wiedergefundene Nachtruhe oder der Floh) publiée dans les Münchener Bilderbogen en 1865 : elle montre les gesticulations d’un homme dérangé durant son sommeil par une puce qu’il tente de chasser. Elle inspire d’abord Caran d’Ache pour La Puce (Le Rire, 14.12.1895), puis Alfred le Petit pour une planche également titrée La Puce (Le Journal pour tous, 30.12.1896) et Alain Saint-Ogan pour La Puce, le chien et le dormeur…ou La question des indésirables (Le Dimanche illustré), toujours publiée en décembre mais quarante ans plus tard, en 1938 (38). Nous ajoutons à cette liste une séquence publiée à Genève dans Le Papillon, signée par un certain Pencil et intitulée Le Kangourou (16.09.1891) : « En latin pulex, insecte sanguinaire, célèbre par ses talents de sauteur. Sur les mœurs du Kangourou, voir Toepffer, Voyages en Zigzag » (39).

La version donnée par Le Petit force, précisément, le rapprochement non pas avec une autre séquence mais avec un autre medium :

Cependant, Le Petit ne livre pas ici une simple contrefaçon. Car entre temps, le 28 décembre 1895 pour être précis, eut lieu un évènement qui bouleversera l’art de raconter des histoires en images : la première projection publique (et payante) à Paris du Cinématographe des frères Lumière.

Dans sa planche, Alfred le Petit prend acte de cette révolution et adapte l’histoire de Caran d’Ache au goût du jour. Cette page indique d’ailleurs qu’il s’agit de « croquis cinématographiques » : le quadrillage de la planche, les cases régulières, nombreuses et collées les unes aux autres, tout est fait pour se rapprocher du défilement de la bobine de film…et encore plus du document suivant ! (40)

Le document en question est une planche de cent-vingt-et-un photogrammes du film de Georges Méliès, Une nuit terrible, réalisé la même année (1896) que La Puce de Le Petit. Le court-métrage donne à voir « Méliès lui-même, dans son lit, en chemise et bonnet de nuit, qui se bat contre une armée de punaises » (41). Réutilisant la mise en page régulière de l’image d’Épinal (42), les dessinateurs se concentrent sur le rendu du mouvement, la sensation de l’écoulement du temps, sur la gestualité ou la chorégraphie des personnages. L’Histoire mondiale de la bande dessinée le fait remarquer à propos du Chat noir :

Pendant dix ans, l’équipe du Chat noir effectue une démonstration éblouissante de narration purement graphique : par réaction contre tout ce qui s’était fait jusque là, ces histoires en images ne comportent pas un mot de texte. Réalisant en général une analyse serrée d’une action rapide, elles ont un côté cinématique très marqué, reflétant une vision nouvelle appuyée sur l’analyse photographique du mouvement par Jansen et ses émules depuis 1874. (43)

Chacune des cases d’une planche muette peut aussi se faire l’équivalent d’une plaque de verre peinte pour une projection de lanterne magique, lorsque le spectacle mise sur un « montage » narratif et animé par la superposition de deux plaques (44). Spectacle optique et spectacle dessiné ne cessent de s’inspirer mutuellement, en termes de thématique comme de représentation :

Certaines histoires sans paroles introduisent des éléments proprement fantasmagoriques qui nous rappellent que la lanterne magique est une métaphore usuelle désignant l’illustration, perçue comme une sorte de projection graphique, séquentielle et imaginaire sur la page. (45)

La plus grande part des séquences muettes ont alors pour objectif la création d’un dynamisme graphique, la démonstration se fondant sur une intrigue minimale : c’est la lutte dévastatrice pour séparer un chien et un chat (Chien et chat, Luc Courboin, La Revue illustrée, 1887), un homme dans son lit se tournant pour éteindre son réveil puis faisant le mouvement inverse pour se rendormir (Le Réveil est prompt…Mais la chair est faible, A. Guillaume, La Caricature, 25.04.1891) ou simplement Une Vache qui regarde passer le train (Caran d’Ache, Bric à Brac, Plon, 1893) :

Les sept premières images sont presque rigoureusement identiques : l’attention se concentre sur le déplacement latéral du regard de la vache, tandis qu’à l’arrière-plan un laboureur prolonge son sillon de quelques mètres, matérialisant par là, avec une précision suffisante, le passage du temps. Dans le dernier dessin, la vache se détourne (du train, mais aussi du lecteur) pour brouter, nous signifiant ainsi notre congé.

Cette histoire, qu’on a souvent comparée à une séquence de film d’animation, est exemplaire de l’intérêt que porte Caran d’Ache aux incidents les plus ténus. Comme l’a fort justement noté David Kunzle, « la bande dessinée, jusque-là vouée à l’hyperactivité ou à une action constante et déterminée, s’intéresse soudain à l’ennui et aux mouvements insignifiants » (46).

Une dizaine d’années avant son premier film d’animation (Fantasmagorie, 1908), Émile Cohl (Émile Courtet, 1857-1938) manifeste ce même intérêt pour la décomposition du mouvement, par l’insertion d’éléments dans la profondeur du champ et la répétition du cadrage, dans les séquences qu’il donne aux journaux comme L’Illustré national (47). La réaction en chaîne ou le principe d’une « causalité mécanique » (48) anime également de nombreuses planches de la presse, notamment celles de Benjamin Rabier. En de courtes séquences, le dessinateur met fréquemment en œuvre un mécanisme artisanal, un piège ou tout autre dispositif fabriqué à partir d’objets de la vie courante – parapluie, trompette, corde, aimant, balance. Visant à limiter l’effort de son inventeur et à lui simplifier la vie, les artifices bricolés témoignent du génie industrieux des protagonistes : faisant office d’Avertisseur pour pêcheurs paresseux (inventé par B. Rabier, Le Rire, 26.06.1897), une canne à pêche en équilibre sur la branche d’un arbre bascule sous la pression d’un poisson, l’extrémité opposée se soulève et laisse découvrir un os fixé par une ficelle (précédemment caché dans un chapeau) dont s’empare un chien, faisant ainsi remonter la ligne et se poser le poisson dans la main du pêcheur ensommeillé (49).

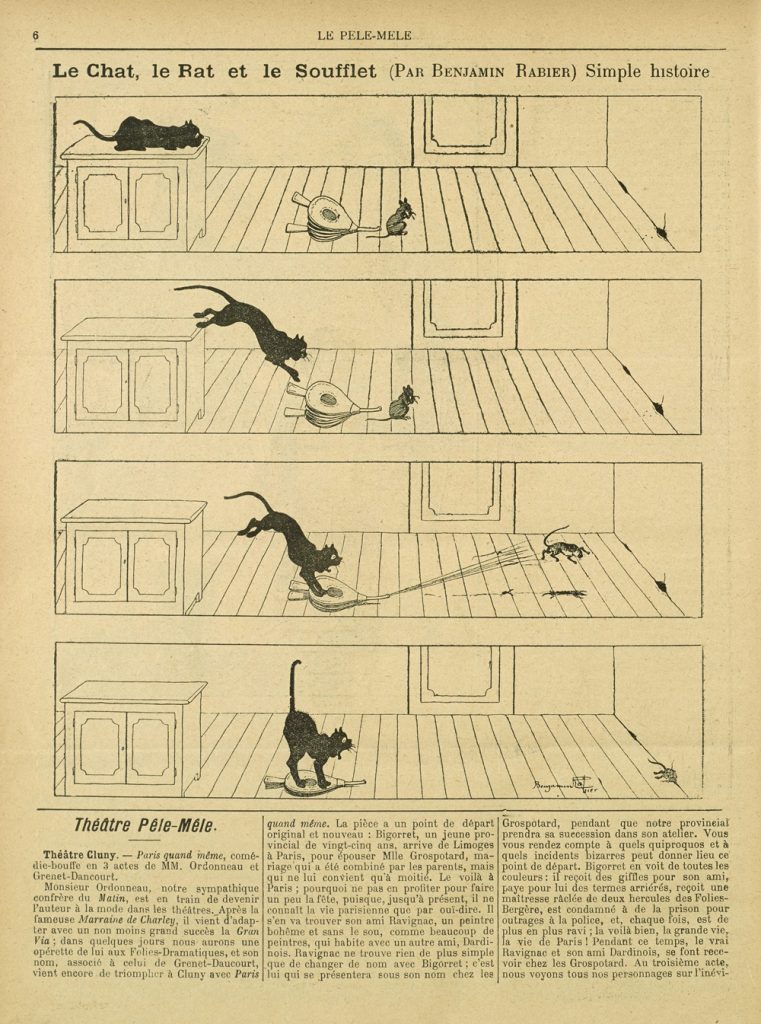

La comparaison de deux planches muettes de Benjamin Rabier nous permet à présent de distinguer entre les séquences qui sont des amorces d’une situation narrative retenue pour son mouvement, son dynamisme ou pour son aspect cocasse, original et celles qui empruntent plus clairement les procédés de l’histoire drôle ou du dessin d’humour. Dans le cas d’une simple situation amusante, le résultat de l’action ou du « processus » n’engage pas une relecture, un retournement de la séquence, même s’il implique, ainsi que sa réalisation, une surprise, une incongruité. La frontière entre situation narrative et gag comique est mince et dépend beaucoup de l’art du dessinateur. Dans Le Chat, le Rat et le Soufflet (fig. 28) Rabier dessine le saut d’un félin qui atterrit sur le soufflet devant lequel repose une souris, ainsi propulsée dans le trou qui lui fait face.

Fig. 28 – Benjamin Rabier, Le Chat, le Rat et le Soufflet, Le Pêle-Mêle, n° 15, 11.04.1896. Source : Gallica.bnf.fr

La dernière case où le prédateur voit la souris lui échapper joue moins sur la chute, la disjonction (la souris est sauvée par son attaquant) que du découpage de l’action et de la mise en mouvement – le choix de la case panoramique où apparaissent d’emblée tous les éléments alignés, chat / soufflet / souris / trou, indique que Rabier, loin de « rater » son effet, situe le plaisir dans la réalisation du pressentiment du lecteur (50). Mais il suffit de compliquer un tant soit peu l’événement pour qu’il prenne une direction plus inattendue : Histoire sans paroles (Le Pêle-Mêle, 10.06.1900) montre, en un même nombre de cases panoramiques, un chat à qui son propriétaire tend une souris, elle s’élance sur la table et entre dans le croupion du poulet du dîner ; après un temps d’arrêt, le chat s’enfuit avec le poulet. Il y a ici inversion, renversement de la séquence par antinomie puisque le repas offert au félin l’est au détriment du maître qui, lui, n’a plus rien à se mettre sous la dent : la normalisation (repas offert ou service demandé) s’oppose à la disjonction (repas volé ou méfait réalisé), contrairement à la planche précédente où la virtualité n’est simplement pas réalisée.

La vocation native de la bande dessinée est ainsi, avec la presse humoristique du second XIXe siècle, réaffirmée dans sa plus pure expression : amuser, surprendre, divertir sans qu’il n’y ait plus d’arrière-plan véritablement satirique ou subversif. La nouveauté se situe du côté du langage graphique dont les potentialités narratives sont entérinées par l’évincement même de l’écrit qui en détenait la primeur jusqu’alors.

3. Histoires drôles en images et séquences médiatiques

À la toute fin du XIXe siècle, la bande dessinée gravit une nouvelle marche dans la brièveté. À l’image des deux planches ci-dessus de Benjamin Rabier, elle emprunte deux voies non exclusives pour faire sourire ou franchement rire. Dans la première, elle se fonde sur les trois unités de base de la séquence narrative (virtualité, passage à l’acte, achèvement) à partir des prétextes cités précédemment : farce, enchaînement de cause à effet, chute au sens propre ou simple astuce – deux pêcheurs séparés par une rivière fixent leurs pipes à leurs cannes à pêche pour s’échanger du feu, Donne-moi un peu de feu S.T.P, G’Ri, La Caricature, 19.11.1898. Dans le second cas, elle emprunte la triade typique de l’histoire drôle (normalisation, enclenchement, disjonction (51)) selon les diverses catégories de ce genre comique minutieusement analysé par Violette Morin. Grosso modo, les séquences comiques se répartissent entre celles à « disjonction référentielle, lorsque le disjoncteur est un élément auquel se réfèrent les signes, un Référentiel » – comme Égoïsme de Capy (Pêle-Mêle, 01.01.1899) ou Une interview de Mottez (Le Journal pour tous, 02.05.1896) (52) ; et celles à « disjonction sémantique, lorsque le disjoncteur est un signe ». Quand la rupture porte sur un signe linguistique, c’est donc du titre ou du dialogue que surgit principalement l’humour, ainsi dans Les Mioches de Maurice (Pêle-Mêle, 13.06.1896) :

– Allons Fred dis bonjour à la dame.

– Mais dis donc bonjour, grosse bête !

– Fred. – Bonjour grosse bête !

Les éléments fournis par le dessin – les différentes gestualités et la volte-face physionomique, notamment celle de l’imposante bourgeoise – conditionnent toutefois la qualité du gag et lui confèrent une épargne, une concision essentielle au « bénéfice de plaisir » (53). Typiquement dans le gag en images, la rupture peut s’attacher à un signe graphique par le jeu sur l’ambiguïté formelle. La méprise est dévoilée par la dernière image (54) qui fait dérailler le sens des précédentes fonctions, comme lorsqu’une saucisse volée se révèle être un serpent (La Saucisse récalcitrante, P. Dous Y’Nell, Le Pêle-Mêle, 30.05.1896). La distribution de la séquence dans les pages du support périodique vient alors ménager la révélation de la supercherie (55), comme dans Illusion d’optique ou l’opportun chameau (Le Rire, 25.09.1897) de Maurice Radiguet : deux cases consécutives montrent la stupeur de manants face à un homme à tête de chameau ; une indication T.S.V.P amène à la troisième case qui perce l’illusion d’optique.

De quelques cases, la séquence fin-de-siècle est ainsi saupoudrée dans les pages du journal, au gré de la matière hebdomadaire. Dans La Caricature (qui troque donc les haut-de-page légendés pour des micro-récits souvent muets), Le Pêle-Mêle ou Le Rire, il n’y a plus l’effet rubrique créé dans Le Chat noir ou Gil Blas illustré qui réservent la même page à une histoire en images, parfois remplacée par une chanson illustrée. Sans dispositif de mise en page, Le Rire, Le Pêle-Mêle et Le Papillon sont de véritables mosaïques d’images qui possèdent en outre la particularité d’être participatifs – Le Pêle-Mêle se veut « par tous et pour tous ». Plus encore sous le crayon des lecteurs sollicités, la bande dessinée et la caricature observent le bourgeois comme le peuple et s’amusent de leurs habitus. Elles contribuent, avec d’autres rubriques comme le fait divers, à faire du journal « une véritable encyclopédie du quotidien » (56). Le gag en images se fait l’équivalent visuel de la scène de sociabilité des nouvelles à la main où la représentation non plus écrite mais essentiellement dessinée du réel, vu avec des yeux d’enfants, active « le tourniquet sans fin [qui] s’opère entre le journal et la rue, entre la sociabilité et la représentation » (57).

Toutefois, très peu de séquences réfèrent explicitement à l’actualité immédiate ou itérative, s’en tenant à une certaine atemporalité. Seules déparent les bandes dessinées que Caran d’Ache donne au Figaro, chaque lundi, à partir de 1895 et pour une dizaine d’années (58). En une seule image, une variation sur un thème ou une histoire dessinée, le dessinateur commente l’actualité de la semaine passée. Événements politiques, culturels ou sociaux sont ainsi caricaturés et servent d’inspiration à de courts scénarios à l’esprit variablement polémiste. Une opinion s’exprime toujours dans ces planches à moins qu’elles ne se fassent plus anodines, comme Alfred et Lucien ou le Chapeau neuf (Fantaisie) (07.06.1897). Pour que s’installe un climat de connivence et soit marqué son engagement, Caran d’Ache s’exprime souvent à la première personne, notamment dans la phrase qui conclut la planche pour la justifier, donner un détail supplémentaire ou commenter son exécution. En plus de la mention de son nom en lettres d’imprimerie en haut, et parfois ses initiales en bas de la rubrique, une signature est soigneusement apposée dans chacun des dessins, elle peut prendre l’allure d’un minuscule croquis en rapport avec le sujet abordé. Caran d’Ache n’hésite pas non plus à entrer dans ses histoires, qu’il apparaisse furtivement ou qu’il en soit l’un des protagonistes. À l’opposé de cette affirmation d’une identité discursive, une phrase de mise en contexte vient après le titre introduire le ou les dessins dans un style journalistique misant sur la transparence énonciative :

On inaugure aujourd’hui, à Douai, sous la présidence de M. Anatole France, le monument de la “tendre et sensible” madame Marceline Desbordes-Valmore (monument dû à l’initiative du comte Robert de Montesquiou, l’auteur des Hortensias bleus). (13.07.1896)

On discute, aujourd’hui même, le budget du voyage du Président et il paraît que la Commission, pour des raisons de haute politique, a, déjà, impitoyablement biffé certains articles. Nous avons pu nous procurer un des feuillets du rapport qui va être déposé sur le bureau de la Chambre, et nous le reproduisons avec les annotations de ces messieurs. (05.07.1897)

Tout est fait pour authentifier la rubrique et lui donner un semblant de véracité. Le dessin est situé et répond aux questions essentielles de l’article d’information : qui, où, quand, comment, pourquoi. La scène célèbre d’Un dîner en famille se passe ainsi à « (Paris, ce 13 février 1898) » – précision supprimée lors de la réédition en album (14.02.1898). Sous la main de Caran d’Ache, l’histoire en images renoue avec la critique politique et sociale immédiate qu’avaient formulée Cham dans Le Charivari et Nadar dans La Revue comique (59). Les visées de la caricature et du récit séquentiel se confondent alors parfaitement. Dans la lignée des caricaturistes anglais, Thomas Rowlandson, George Cruikshank ou James Gillray, Caran d’Ache reprend d’ailleurs le personnage de John Bull créé en 1712 par John Arbuthnot pour symboliser l’Anglais ; Marius est quant à lui le représentant récurrent du Français.

Journalisme au crayon mais aussi fantaisie légère constituent ces Lundis de Caran d’Ache réunis en albums dès 1896 :

C’est de la satire ironique et bon enfant. C’est, en même temps, sous la forme la plus enjouée, comme un petit précis d’histoire contemporaine […]. (60)

Ces deux tendances de la rubrique en images hebdomadaire reflètent celles que prend Le Figaro, journal de divertissement comme d’opinion, notamment lors de l’Affaire Dreyfus. En réaction au Sifflet ayant pris le parti du capitaine, Caran d’Ache et son ami Jean-Louis Forain fondent en 1898 le journal Psst… !. Parmi les dessins antidreyfusards et antisémites de ce journal, peu d’histoires séquentielles hormis quelques planches moins virulentes, raillant les arguties du camp opposé. La structure binaire avant / après est notamment utilisée pour présenter en un raccourci fulgurant le problème de l’histoire contemporaine dans Pourquoi l’on a fait 1789 – à la case « Avant », où l’on voit un paysan avec un aristocrate sur les épaules pousser une charrue, succède la case « Aujourd’hui », où un même paysan pousse toujours sa charrue avec, cette fois, un Juif, un révolutionnaire franc-maçon et un autre Juif banquier sur les épaules (61).

Loin de ce discours antisémite, la presse grivoise fait, elle aussi, la place à la séquence graphique. Dans le Gil Blas illustré, à partir de 1891, des dessinateurs comme Benjamin Rabier ou Albert Guillaume se plaisent à soulever les jupons des dames. La dernière page de La Gaudriole, « journal de joyeux récits », offre pour sa part un dessin unique alternant avec de très courtes séquences. Beaucoup sont allusives et jouent de l’ellipse évocatrice entre les cases. Le sous-entendu placé entre deux moments permet de suggérer et de garder dans l’implicite des scènes osées et laisse aux dessinateurs plus de liberté que le dessin unique cherchant à échapper à la censure – après les attaques du régime, elle traque les atteintes aux bonnes mœurs.

Le reste des séquences amuse par un gag ou une maladresse sur la base de la structure ternaire de l’histoire drôle. Un nombre infini de tels micro-récits, plus proches du dessin d’humour que de la bande dessinée, se rencontre dans les journaux populaires de la dernière décennie du XIXe siècle. Nous en avons retenu sept qui illustrent des techniques de narration différentes, où l’une des trois fonctions élémentaires est nécessairement éludée.

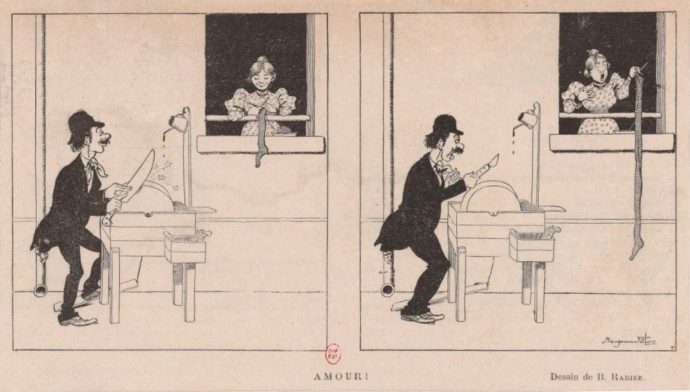

Un premier ensemble de trois séquences concerne la simple mise en situation. M. Durand fait sa digestion (Rabier, Le Rire, 20.06.1896) donne d’abord l’exemple de l’événement le plus latent où seule la fonction terminale est représentée. Soucieux d’animer ses séquences, Rabier décompose le résultat atteint – deux cases montrent le balancement du rocking-chair provoqué par un chien qui attrape puis relâche un os suspendu au dossier par un fil – et passe sous silence la démarche du personnage en amont. Toujours de Benjamin Rabier, Amour ! (fig. 29) propose deux fonctions, l’ouverture du processus et le résultat atteint. La longue étape de réalisation du processus étant sous-entendue, relayée dans le blanc inter-iconique, le lecteur ressent comme les personnages, avec la même surprise, combien l’émerveillement amoureux dissipe toute notion du temps.

Fig. 29 – Benjamin Rabier, Amour !, Le Rire, n° 81, 23.05.1896. Source : Gallica.bnf.fr

À l’inverse, un incident tel qu’un Coup de balai (fig. 30) suppose un intervalle temporel très court entre les deux cases ; c’est donc l’ouverture du processus qui est à déduire du morceau d’escalier représenté.

Fig. 30 – Maurice, Coup de balai, Le Pêle-Mêle, n° 22, 30.05.1896. Source : Gallica.bnf.fr

De même, un Fâcheux à-coup (E. Cottin, Le Journal pour tous, 30.05.1896) présente deux instants immédiatement consécutifs : un couple se promène, l’ombrelle de la femme se heurte à l’auvent d’une boutique. La réaction en chaîne que provoque cet incident (les passants sont arrêtés dans leur marche) n’est pas inscrite dans la durée, comme le permettrait un continuum graphique, mais concentrée en une seule case. Ces duos d’images illustrent donc une situation unique et isolée, sans une quelconque disjonction. L’ajout d’un texte permet toutefois au dessinateur de préciser le fait et de créer un retournement. Les Petites misères de l’existence (Maurice, Le Pêle-Mêle, 06.06.1896) en offre un exemple : un homme marche en lisant Le Pêle-Mêle le long d’une palissade derrière laquelle se trouve un chantier, il passe sous une goulotte qui lui déverse des gravats sur la tête. Jusqu’ici, la situation est similaire à un Fâcheux à-coup. Une légende sous les images – « Se trouver inséré dans le PÊLE-MÊLE, faire aussitôt un rêve de gloire et se voir déjà couvert de lauriers, mais retomber subitement sur la terre sous une avalanche de platras (sic) en guise de lauriers » – superpose toutefois à l’incident physique une « disjonction mentale », à partir de la concrétisation de l’expression figurée « être couvert de lauriers ». Le dessin n’est pas humoristique en lui-même, c’est bien l’apport du texte qui impose un retournement de sens.

Lorsque la séquence binaire use des ficelles du dessin humoristique, elle répartit le plus souvent les rôles entre l’écrit et le dessiné. Avec Pratique (fig. 31), Jules Dépaquit propose deux cases dont l’articulation opère un changement de perspective par un double renversement, mental (la panique du propriétaire de la maison en feu) et social (la fonction du pompier). Si l’unité de sens initiale se passe de mots, remplacés par une ligne de points, le passage à un autre plan de logique s’effectue dans la seconde case et s’achève par la réplique « – Maintenant, vous seriez bien aimable d’arroser ma plate-bande ».

Fig. 31 – Jules Dépaquit, Pratique, Le Rire, n° 71, 14.03.1896. Source : Coll. numérisée Cité Internationale de la bande dessinée d’Angoulême.

Le Charme rompu (Le Pêle-Mêle, 15.01.1899) illustre encore un exemple de rupture de sens cette fois par antinomie, réalisée conjointement par le texte et l’image. Un homme et une femme sont dans une barque : « – J’admire la blancheur de votre teint, l’azur de vos yeux…mais ce que j’aime par-dessus tout, c’est l’or de vos cheveux… », une branche se prend dans le chapeau postiche de la dame et découvre sa chevelure brune. Sans réplique, le gag fonctionne comme une situation embarrassante, mais la focalisation sur la blondeur de la femme mène à l’absurde et détruit la séquence entière. Dans le cas d’une séquence muette, ce genre de renversement particulièrement apprécié des dessinateurs possède une charge explosive moindre : dans Désillusion (La Caricature, 07.06.1890), Steinlen représente un homme qui suit une femme dans la rue, elle se retourne et montre un visage qui ne correspond apparemment pas à l’idée qu’il s’en faisait. La mise en page ici est intéressante : deux grandes images occupent chacune la moitié supérieure d’une page. Le titre reporté au-dessus de la seconde case est accompagné de la mention typique des feuilletons, « (Suite et fin) ». Même réduit à son minimum, le déroulement des différentes articulations que contient généralement le dessin d’humour en une seule image est donc souligné. C’est que la successivité – des séquences binaires, ternaires, en strip ou en planche – offre un comique plus explicite et donc moins aléatoire que dans le cas où les fonctions sont données frontalement, en désordre.

La bande dessinée, dans ses formes brèves, apparaît donc comme la forme étendue, articulée du dessin d’humour lorsqu’elle ne se limite pas à l’amorce d’une situation narrative. La séquentialité s’y emploie à développer les différentes fonctions humoristiques, dès lors, elle ne distingue plus le récit graphique comme une espèce du genre narratif. C’est bien plutôt aux jeux littéraires qu’affectionne particulièrement le XIXe siècle, comme le calembour, l’épigramme, le mot d’esprit, l’histoire drôle, la charade, qu’elle s’apparente en tant que forme spécifiquement et essentiellement dessinée.

Tout au long du XIXe siècle dans la presse parisienne et genevoise, comme dans le secteur de la librairie, la bande dessinée oscille entre le modèle littéraire et le modèle caricatural. L’influence de Rodolphe Töpffer joue en faveur du premier tandis que le rayonnement de la production allemande impose le second. À mesure que se dissout la part linguistique s’expérimentent les potentialités de la narration en images. Les arts vivants et optiques – pantomime, cirque, cabaret, lanterne magique, cinématographe, photographie – s’offrent alors comme autant de passerelles menant à de plus en plus de lisibilité iconique. Dans le Journal illustré paraît d’ailleurs un entretien avec le chimiste Chevreul dont Nadar photographie les différents moments : les clichés sont numérotés et les dialogues retranscrits sous chacun des clichés, à la manière d’un roman-photo ou d’un reportage photographique (L’Art de vivre cent ans, trois entretiens avec Monsieur Chevreul photographiés à la veille de sa cent et unième année, 05.09.1886). Le Petit Français illustré publie également des histoires en images photographiques, sans texte, que les enfants sont invités à raconter (62). De sa diffusion journalistique, la bande dessinée tire quelques innovations mais plus elle se démocratise via le support véritablement populaire à la fin du Second Empire, plus elle s’aligne en termes de structure et de contenu sur les formes qui l’entourent – au point que Philippe Roberts-Jones l’évoque comme « une des caractéristiques principales du dessin satirique » (63). Elle perd progressivement de sa complexité pour se muer en véritables « capucines autour de la salade » (64). Pas plus qu’avec les albums, le public visé par ces histoires en images n’est explicite. S’il émerge une presse spécifique pour enfants, les auteurs et les thèmes des bandes dessinées y sont quasiment les mêmes que ceux du journal familial ou « adulte ». L’esprit de régression rencontré dans les albums reste attaché à la séquence médiatique comme un trait de caractère. Il est loin de se perdre avec l’imagerie populaire où le dialogue avec les planches journalistiques double le transfert presse / album.

> Page suivante : Partie I. – Chapitre III. L’image populaire, le cas de la Maison Quantin

> Page précédende : Partie I. – Chapitre II. Le journal. – A. Le feuilleton au crayon

- M.-È. Thérenty et G. Pinson, « Présentation : le minuscule, trait de civilisation médiatique », Études françaises, n° 3, 2008, p. 9.[↩]

- Ibidem, p. 7.[↩]

- P. Roberts-Jones, De Daumier à Lautrec. Essai sur l’histoire de la caricature française entre 1860 et 1890, 1960, p. 78.[↩]

- Signalons que la Bibliothèque Universitaire de Genève conserve un album manuscrit (Ms Fr. 9076/1) où figure, parmi des croquis de la montagne suisse, cette histoire entièrement redessinée à la plume. Il n’est pas signé mais un dessin de paysage porte la date « 10 juillet 70 ».[↩]

- À titre d’exemple, la séquence de Gustave Doré intitulée Impressions de voyages. À propos du départ pour les eaux de Bade, Wiesbade et autres, à l’usage des Bade-Eaux, publiée en 1856 dans le n° 11 du Petit journal pour rire, est une version raccourcie du Voyage en Allemagne, diffusé en trois épisodes dans Le Journal pour rire en 1851 : soit un franc trente-cinq l’histoire complète contre dix centimes le numéro du Petit journal pour rire.[↩]

- Pour de nombreux journaux, la réunion des numéros de l’année ou du semestre passé en volumes reliés ou brochés, la vente de couvertures rigides ou l’incitation à la reliure personnalisée, via des réclames pour du matériel de reliure, contribuent à la transformation d’un produit éphémère en un objet durable, en un livre autosuffisant à conserver dans les bibliothèques – c’est d’ailleurs cette forme livresque qui est parvenue jusqu’à nous, beaucoup plus que le numéro isolé dont la conservation est bien moins aisée. Placés dans la rubrique des « Albums comiques », aux côtés des albums de bande dessinée et de charges lithographiques, les volumes des journaux de Philipon sont proposés comme des cadeaux à offrir aux étrennes ou pour occuper les tables des salons. Michèle Martin remarque d’ailleurs : « le fait qu’on ne retrouve pas ce genre de volumes pour les journaux quotidiens non illustrés du XIXe siècle dans les bibliothèques publiques ou privées suggère en effet que ce sont les images qui les rendaient assez intéressants pour les conserver », « L’image, outil de lutte contre l’analphabétisme : le rôle de la presse illustrée du XIXe siècle dans l’éducation populaire », Revue d’histoire de l’éducation, n° 19, 2007, p. 50. La collection est encore donnée comme un gage de bénéfice : « Le jour où le Petit journal pour rire cessera de paraître, – comme il ne sera pas fait de réimpression des numéros épuisés, – sa collection acquerra de la valeur. Chacun sait que les collections complètes du grand journal sont aujourd’hui très-recherchées, très-rares et se vendent fort cher », Le Journal amusant, 04.07.1857.[↩]

- D. Kunzle, The History of the Comic Strip, 1990, p. 177 : « Cette reprise suggère que dans le dernier quart du siècle, les journaux bon marché ne sont plus soigneusement conservés ; au lieu d’être considérés pour leur intérêt historique (ils ne sont généralement pas datés), ils ont été rapidement parcourus, jetés et oubliés ».[↩]

- Idem.[↩]

- Elles font valoir le fonctionnement canonique du récit qui implique la transformation d’une situation initiale en une situation finale qui se correspondent d’une certaine manière : la fin du récit amène généralement une inversion des contenus par rapport au début.[↩]

- T. Groensteen, « La narration comme supplément. Archéologie des fondations infra-narratives de la bande dessinée », Bande dessinée, récit et modernité, 1988 : « Par fonction distributive, j’entends le principe qui commande et motive le regroupement d’un nombre x de vignettes toutes différentes sur une même planche selon une grille orthogonale simple (sans chevauchement ni incrustation). Les cinq fonctions que je vais énumérer sont dites primaires parce qu’aucun des cinq modèles de planches qui leur correspondent respectivement ne répond à la définition minimale du récit, les images qui les composent étant soit trop semblables les unes aux autres, soit trop différentes », p. 54. Aux côtés de l’amalgame, l’inventaire, la déclinaison et la décomposition, « la variation juxtapose les éléments d’une même classe paradigmatique. D’une vignette à l’autre, ce ne sont plus des motifs différents qui se répondent, mais quelques échantillons des diverses formes que prend, dans la nature, tel motif particulier », p. 55.[↩]

- Légendes : 1. Minette a le poil long et fin. 2. Aime jouer. 3. Pas avec tout le monde. 4. Elle adore la chaleur d’une douce main. 5. Elle est difficile à croquer. Mais, en choisissant le moment, on y arrive tout de même.[↩]

- « […] la résolution [de l’ellipse] exige une restitution en principe fidèle de la structure grammaticale et de tel ou tel matériel lexical emprunté à une phrase précédente. Ce comblement destiné à saturer la structure ellipsée ne peut se faire qu’en respectant étroitement la configuration de la phrase d’appui, ce qui fait que l’ellipse, quoique puissant facteur de cohésion discursive, ne peut fonctionner qu’à courte distance », M. Charolles, « Cohésion, cohérence et pertinence du discours », Travaux de linguistique, n° 29, 1995, p. 127. [↩]

- La série, à qui manque pour atteindre la séquence « une consécution strictement ordonnée par un élément vecteur », est toutefois décrite par Thierry Groensteen comme un mode infra-narratif de la bande dessinée dans « La narration comme supplément », Bande dessinée, récit et modernité, 1988. Harry Morgan s’interroge également sur cette forme : « Restent des cas ambigus. Que faire de la miscellanée, c’est-à-dire de la collection de cartoons réunis sur la même page, mais dont le lien est lâche ? (le XIXe siècle fourmille d’exemples, mais la forme n’est pas inconnue au XXIe siècle). Il y a bien coprésence d’images. Y a-t-il récit ? Face à la miscellanée, Kunzle se montre gêné aux entournures : même son cher Ally Sloper est souvent une simple juxtaposition de gags sur le même thème. Evidemment, le lecteur peut toujours suppléer un “et tout de suite après” ou un “il arriva encore ceci”, dont les légendes feraient l’élision, mais ce type d’interprétation ne nous paraît pas plus légitime pour une bande victorienne que pour les fresques égyptiennes. En appliquant notre définition de la littérature dessinée, nous comprenons mieux la nature du problème, sans pour autant le résoudre : chaque image est bien narrative, mais les images avoisinantes ne donnent pas exactement l’avant ou l’après. Leur lien est trop lâche », Principes des littératures dessinées, 2003, p. 132.[↩]

- « Sous le Second Empire, les stéréotypes se construisent autour d’un espace urbain officiellement investi par un horaire, lui-même régi par l’obligation d’une utilisation exhaustive du temps de loisir. Jusqu’à la Belle Époque, ce “calendrier de la vie parisienne”, institution d’inspiration aristocratique, s’énonce dans l’ensemble des chroniques et des guides qui révèlent – à quelques variantes près – aux touristes comme aux provinciaux soucieux de se “déprovincialiser” le périple initiatique des temporalités parisiennes. À travers une rhétorique du dénombrement des horaires et des lieux, c’est un mode spécifique d’usage du temps et de l’espace qu’il convient de s’approprier afin de réfléchir, dans cette reconnaissance du même au même, l’image, même fallacieuse, du parisianisme », J. Csergo, « Extension et mutation du loisir citadin, Paris XIXe – début XXe siècle », L’avènement des loisirs : 1850-1960, 2001, p. 132.[↩]

- « Le texte peut être considéré comme insignifiant ; les dessins, souvent coloriés, couvrent presque entièrement les huit pages de chaque numéro, racontant et déformant, d’une manière légère et ironique, grâce principalement à la verve de Robida, l’actualité hebdomadaire », P. Roberts-Jones, De Daumier à Lautrec. Essai sur l’histoire de la caricature française entre 1860 et 1890, 1960, p. 10.[↩]

- C. Bremond, « La Logique des possibles narratifs », Communications, n° 8, 1966, p. 60 : « Un premier groupement de trois fonctions engendre la séquence élémentaire. Cette triade correspond aux trois phases obligées de tout processus :

a) une fonction qui ouvre la possibilité du processus sous forme de conduite à tenir ou d’évènement à prévoir ;

b) une fonction qui réalise cette virtualité sous forme de conduite ou d’évènement en acte ;

c) une fonction qui clôt le processus sous forme de résultat atteint ».[↩] - Les deux héritiers ou l’art de se consoler, de Jean Quidam (La Caricature, 01.1881), construit ainsi un parallèle entre les deux types fondamentaux d’évènements : l’amélioration et la dégradation. Le point de départ est la mort de l’oncle fortuné des deux frères Bonaventure et Boniface dont ils étaient les plus proches parents. Il y a donc amélioration à obtenir mais seulement pour celui des deux qui montrera, selon le testament du défunt, le plus de chagrin. Le processus d’amélioration enclenché engage parallèlement un processus de dégradation lié à leur entente, d’autant plus qu’ils s’efforcent chacun de manifester une tristesse qu’ils n’éprouvent visiblement pas. Plus le processus d’amélioration s’enfonce dans l’hypocrisie et plus le processus de dégradation est activé. La justice entre alors en jeu avec sa foule d’avocats qui consomment l’intégralité de l’héritage. N’ayant plus d’objet à se disputer, les deux frères finalement se réconcilient : l’amélioration initialement prévue n’est pas obtenue mais la dégradation également prévisible est évitée. C’est donc grâce à un évènement remplissant simultanément deux fonctions que cette histoire diversifie quelque peu la séquence élémentaire.[↩]

- R. Baroni, La Tension narrative : suspens, curiosité et surprise, Paris : Seuil, 2007, p. 338.[↩]

- Sous le nom de « nouvelles à la main », ces microrécits proprement journalistiques sont les ancêtres de l’« histoire drôle » moderne, voir M.-È. Thérenty, « De la nouvelle à la main à l’histoire drôle : héritage des sociabilités journalistiques du XIXe siècle », Tangence, n° 80, 2006, pp. 41-58.[↩]

- « Autrement dit, j’entends insister sur le fait que la représentation “calibrée”, en tant que convocation d’items nommables, est entièrement soumise à la recherche de l’effet de narration, ou plutôt que cette configuration générale de l’image fait que le moindre item est présenté comme partie activement constitutive d’une scène idéalement lisible », P. Fresnault-Deruelle, L’Éloquence des images, Paris : Presses Universitaires de France, 1993, pp. 209 et 213. [↩]

- Voir M. Melot, « La mort de Daumier », Humoresques, n° 10, 1999, pp. 57-65.[↩]

- Sous la plume d’Arsène Alexandre, en 1892, Töpffer paraît même démodé : « Et, puisque ce nom célèbre se rencontre ici, disons que c’est, non par inadvertance, mais volontairement, que nous avons omis d’étudier cet aimable suisse, de qui les Nouvelles genevoises peuvent encore avoir quelque charme vieillot », L’Art du rire et de la caricature, p. 228.[↩]

- T. Smolderen, Naissances de la bande dessinée, 2009, p. 84.[↩]

- Les « Bilder ohne Worte » ou histoires sans paroles apparaissent dans le périodique Fliegende Blätter – fondé en 1844 par Kaspar Braun et Friedrich Schneider – dans les années 1860. Elles sont notamment popularisées par Wilhelm Busch et Adolf Oberländer ; voir E. Sackmann, « Braun & Schneider éditeurs. Le berceau de la BD allemande », 9e Art, n° 6, 2001. Comme le souligne Thierry Groensteen, lorsque le genre de l’histoire sans paroles se développe en France, il est aussitôt identifié comme étant d’origine allemande ; « Histoire de la bande dessinée muette », 9e Art, nos 2 et 3, 1997. John Grand-Carteret (Les Mœurs et la caricature en France, 1888) évoque ainsi « ce genre popularisé par les maîtres des Fliegende Blätter » dont Caran d’Ache donne « une conception plus française » et les journalistes dans Le Livre et l’image (1893-1894) parlent d’un « genre Fliegende Blätter », de « l’humour germanique avec les histoires en images de Caran d’Ache ». [↩]

- B. Lescaze, « Les tours et la flèche. La cathédrale Saint-Pierre dans l’affiche et le dessin politique aux XIXe et XXe siècles. Pour une sémiologie », La République à Saint-Pierre, 1981, p. 36.[↩]

- Philippe Roberts-Jones précise que Crafty « subit incontestablement » l’influence de journaux anglais comme le Fun, l’histoire en images étant déjà populaire en Angleterre, De Daumier à Lautrec, 1960, p. 78. [↩]

- Émile Bayard le souligne lorsqu’il évoque « les dessins de Caran d’Ache isolés symétriquement sur la page blanche », La Caricature et les caricaturistes, 1913, p. 281.[↩]

- M. Charolles, « Cohésion, cohérence et pertinence du discours », Travaux de linguistique, 1995, p. 146.[↩]

- Fondé par Rodolphe Salis (1851-1897) un an après l’ouverture en 1881 du cabaret montmartrois du même nom. Il paraît jusqu’en 1893.[↩]

- « Plaque sensible de son siècle, il est le “négatif” léger (voleur, gourmand, fripon, paresseux) et muet du bourgeois “positif” pesant et sententieux (sic), machine phonographique vouée à la réitération langagière des clichés. Muet, il est l’antithèse de la littérature bavarde, l’antithèse d’un siècle bruyant, tintamaresque (sic) et charivarique abasourdi par la réclame et le puff », P. Hamon, commentant une photographie prise par les deux frères Tournachon (Félix et Adrien), Imageries, 2001, p. 65.[↩]