. (Suite de la publication de la thèse de Camille Filliot. > Présentation et table des matières ici.)

[Partie II. – Chapitre I. L’art de faire des images]

Chapitre II. Le verbe dans le récit graphique

Les images de la bande dessinée au XIXe siècle partagent un certain nombre de leurs caractéristiques avec l’imagerie moderne (caricature, peinture, photographie) et transforment des procédés issus de l’iconographie plus ancienne (art rupestre, manuscrits médiévaux) en conventions propres à son expression séquentielle. Pensé par Rodolphe Töpffer comme une littérature en estampes, le neuvième art comporte également une dimension textuelle, restreinte dans le cas de la bande dessinée muette où seul un titre est généralement donné à lire. À une époque où la place accrue des images conduit à des réactions dans le champ littéraire, qu’en est-il de l’usage du texte dans le récit graphique ? Dans quelle mesure l’emploi du verbe dépend-il de l’inspiration puisée dans les autres médias, d’emprunts à des systèmes de représentation qui passent par d’autres supports et d’autres canaux ? Comme observé à l’égard de la facture des images, les légendes de la bande dessinée sont façonnées par les relations entretenues avec le récit excentrique mais aussi avec les genres où prend part le visuel, théâtre comique et littérature pour enfants notamment. Il s’agit ici de déterminer s’il existe un usage spécifique du langage dans la bande dessinée eu égard aux rapports, à déceler, du medium aux arts contemporains du langage. L’observation de l’apparence du texte, de son aspect visuel et des variations signifiantes de sa densité fournit en cela les premiers indices, donne des clefs quant au statut attribué au verbe dans la bande dessinée.

A. L’inscription visuelle du langage

1. Écriture manuscrite ou typographique

La liberté du trait revendiquée par Rodolphe Töpffer dans la réalisation des dessins s’applique de même à l’écriture des légendes, dont le régime manuscrit appuie le concept d’indissociabilité de la lettre et de la figure prôné pour la littérature en estampes. Le procédé autographique permet de réaliser conjointement, dans un même geste, les textes et les images, de les niveler par une unité de traitement. Le partage de la narration entre le « dit » et le « montré » se double ainsi d’une alliance structurelle immédiatement perceptible. Le caractère vivant et spontané de la graphie töpfferienne, sa « nonchalance visuelle » (1), est conservé par l’écriture manuscrite aux qualités plastiques et expressives occultées par l’imprimerie typographique. La calligraphie personnelle de l’artiste neutralise la froide convention du signe et les lettres fantaisistes (pourvues de longues boucles et d’entrelacs, comme dessinées) rapprochent la légende d’un énoncé oral, en train de se dire. Un rapport d’authenticité et de sincérité s’instaure dans ces mouvements de la main qui traduisent la pensée :

[…] toute proposition manque son but si elle ne se transforme en image, en action, en mouvement, si elle n’agit à la fois sur les sens, sur l’imagination et sur le cœur. Dans le discours d’un fougueux missionnaire, ce n’est pas tant le sens des paroles qui agit sur la foule attentive, ce sont bien plutôt les gestes, l’accent, la physionomie du harangueur : ce qui se voit plus que ce qui se comprend ; ce qui frappe, plus que ce qui persuade ou éclaire. (2)

L’écriture manuscrite préserve un peu de la spécificité du corps écrivant, pose une empreinte personnelle et instaure une relation indicielle, un effet de présence que ne permettent pas les caractères de plomb. L’accentuation expressive des jambages et des queues de lettres choisies s’associe aux oscillations et minuscules figures qui dynamisent les filets d’encadrement de la case pour rappeler les variations de tonalité du registre parlé – le fac-similé du premier manuscrit de Mr Cryptogame (cat. n° 17) laisse en outre découvrir ratures et ajouts, les aléas de la création. Comme ceux des Voyages en zigzag (récits également écrits à la main et autographiés), les émules les plus fidèles au style töpfferien donnent à lire des légendes manuscrites. À Genève, nous n’avons rencontré aucun album aux lettres typographiques, à Paris les albums de Léonce Petit, Georges Chicki et Louis Lemercier de Neuville présentent l’écriture toute personnelle de leurs auteurs, qui va de pair avec l’adoption du style croquis. L’écriture nerveuse de Léonce Petit s’apprécie notamment dans Les Mésaventures de M. Bêton, où son inclinaison vers la droite donne une impression de fuite en avant, crée un dynamisme qui coïncide avec le rythme frénétique du voyage. Les lettres bâtonnées franches et allongées (les barres des « T » sont spécifiquement appuyées), les formes bouclées et annelées des lettres rondes et les mots butant parfois contre le bord du cadre animent la page au même titre que les dessins et apportent à l’album un surplus de vivacité et d’expressivité.

Ces qualités de l’écriture manuelle ne sont pas préservées dans le reste des albums parisiens. D’abord, pour les contrefaçons des histoires en estampes comme pour l’ensemble de la Collection des Jabots, l’éditeur Aubert choisit une calligraphie anglaise élégante et relativement standardisée, faite de pleins et de déliés, probablement réalisée à l’aide d’une plume très fine (3). Dans la notice sur la contrefaçon de l’Histoire de Mr Jabot, Töpffer souligne non sans ironie « les légendes écrites en ronde excessivement soignée », évoquant ensuite les dessins « tristement fidèles et scrupuleusement alourdis » dont « on dirait l’œuvre du calligraphe distingué qui a écrit la ronde » (4). Par ce choix d’écriture appliqué à l’ensemble des Albums Jabot, Aubert fait donc prévaloir l’unité de la collection éditoriale au détriment de la singularité des graphies de chaque auteur. La finesse des déliés et la petite taille des lettres ont par ailleurs favorisé leur altération et rendent aujourd’hui la lecture laborieuse. Ces rondes calligraphiques, qui conservent encore, sous leur aspect codifié, le geste de la main, voisinent à l’occasion avec des caractères typographiques, qui servent à inscrire un commentaire métatextuel ou une intervention gnomique. Ce moyen de spécifier par l’aspect visuel de l’écriture une voix supplantant celle du narrateur figure à plusieurs reprises dans Deux vieilles filles vaccinées à marier où des caractères fins, aux empattements réduits, distinguent les remarques émanant d’une instance auctoriale implicite. La voix typographique ainsi créée est là pour placer un commentaire ironique, assurant la filiation avec l’Album Jabot publié quelques moins auparavant (5), ou explicitant des images déroutantes, comme les cases occultées – « (on déploie les serviettes) » (pl. 41). Inauguré par Cham, le procédé est prolongé par Gustave Doré dans Trois artistes incompris – où il donne une dimension historique à la rixe entre les trois compères et le conseil municipal, laquelle ameute la garde nationale et fait jouer les télégraphes pour prévenir le ministre (6) selon une réaction en chaîne démesurée reprise de Mr Crépin –, puis dans Des-agréments d’un voyage d’agrément où la voix s’incarne dans le personnage de l’éditeur, excusant les faiblesses du voyageur (7).

Le dernier album de Gustave Doré, Histoire de la Sainte Russie, se distingue par ailleurs dans l’emploi de l’égyptienne pour la page de titre (cat. n° 46). Il s’agit d’une police de caractère sans empattement, perçue comme monotone (symbole d’un pragmatisme économique anglais et menaçant) et opposée à l’idéal esthétique et traditionnel français des Didots :

C’est cette dernière forme de littérature issue de la caricature et où l’aspect visuel joue un rôle déterminant qui nous donnera notre seul exemple d’emploi dans l’imprimerie littéraire de caractères « grotesques ». La page-titre de l’Histoire de la Sainte Russie que Gustave Doré publie chez Bry Aîné, spécialiste des livres illustrés, en 1854 se présente en effet comme une véritable affiche qui fait coexister toutes sortes de caractères.

On notera surtout que les lettres choisies pour le mot principal, HISTOIRE, sont sans empattements, ce qui a tendance à lui donner une forte autonomie. L’arrivée de ces nouveaux et scandaleux caractères ne semble par ailleurs pas se faire facilement puisqu’une première page-titre, abrégée, qui précède conserve des caractères traditionnels pour le mot en question.

Doré a-t-il choisi lui-même les caractères, mis en scène les contrastes typographiques et ainsi en lumière la modernité radicale de son projet d’histoire en bande dessinée ? Difficile à dire. (8)

Cet emploi d’une typographie controversée au XIXe siècle (tandis qu’elle s’impose au XXe siècle) est d’autant plus remarquable que les autres albums voient leurs titres lithographiés, dessinés en fonction d’un effet purement esthétique et attractif. Pour les légendes, les cartonnés des éditions Aubert, Arnauld de Vresse et Martinet adoptent les mêmes lettres d’imprimerie neutres et parfaitement lisibles – une typographie utilisée, comme la calligraphie des Albums Jabot, pour les légendes et les titres des caricatures du Charivari et de La Caricature de Philipon. Caractérisée par l’empattement inférieur unilatéral des jambages, cette typographie marque une rupture définitive avec le régime manuscrit töpfferien. Parfois, le recours à la capitale sert l’inscription de titres qui prennent place sous les cases à la manière des dessins de presse, l’italique et le gras permettent quant à eux des effets de citation et soulignent les indications scéniques qui sont comme des didascalies. Seules les signatures autographes des dessinateurs, Cham en apposant presque à chaque planche, conservent un peu de la personnalité du trait. Une parenthèse pour noter ici que la signature caractéristique de Töpffer dans chacune des planches de Mr Jabot résonne dans celle de Bob, le narrateur d’Une Élection à Tigre-sur-mer, que Gyp place de même dans toutes les cases (9).

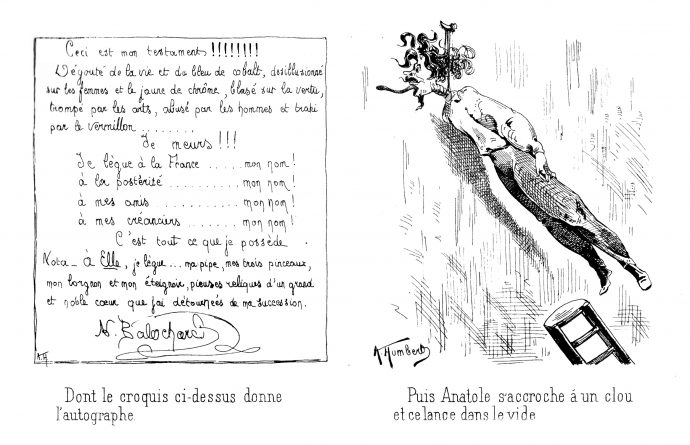

De Töpffer, un autre élément lié au régime de la lettre trouve une répercussion dans le corpus du XIXe siècle, il s’agit de l’intégration du texte dans l’espace réservé à l’image par le biais d’un courrier manuscrit. L’archétype est l’échange de billets passionnés entre la Marquise Caroline Thérèse de la Franchipane, veuve de Miriflor, et Alphonse du Jabot. Trois cases sont chargées de reproduire ces lettres, parodies de la déclaration d’amour : jeu sur le sens propre et figuré des mots typiquement romantiques (« feu », « flamme »), pudeur incomprise, (« Devinez le reste qui me coûte trop à dire », « Pour le reste, il me coûte trop à deviner »), accumulation de stéréotypes et emphase, (« un oui ! ou je meurs consumé »). Les formules et la mise en page usuelles de la lettre sont respectées, jusqu’à la signature, mais la graphie n’est pas adaptée, elle est identique à celle du reste de l’album. Enclin à modifier son écriture comme l’atteste sa correspondance, Töpffer ne la travestit pas ici, probablement pour ne pas créer d’hétérogénéité au sein de l’œuvre ; plus tard, il s’autorise pourtant l’effet dans l’Histoire d’Albert, lorsque l’apprenti poète reçoit une réponse de Mr de La Bartine, à qui il a adressé ses vers (pl. 12). Peut-être est-il alors poussé par les exemples ultérieurs, nombreux. Dès la contrefaçon de Mr Jabot par Aubert, le contraste est en effet appuyé entre les légendes soigneusement calligraphiées et les lettres dans un style d’écriture plus libre, l’écart étant plus ou moins marqué selon les différents tirages pour lesquels les missives sont réécrites. Il est nettement accentué dans le cas où l’écriture manuscrite de la lettre tranche avec les légendes en caractères d’imprimerie. L’effet de citation joue alors à plein, comme dans la case de l’album d’Albert Humbert où « le croquis ci-dessus donne l’autographe » du testament d’Anatole Balochard.

Fig. 68 – A. Humbert, Anatole Balochard, Arnauld de Vresse, 1866, détail pl. 5. Source : Collection J.-M. Bertin.

Dans le feuilleton des Aventures sentimentales et dramatiques de Mr Verdreau (L’Illustration, 1850), Stop différencie nettement la retranscription de la reproduction donnée pour véritable des lettres reçues par le personnage. Dans le premier cas, Mr Verdreau se fait traduire une lettre écrite « en caractères étranges », qu’il suppose être du Chinois (la case laisse voir de vagues idéogrammes), par un cousin qui « avait failli suivre un cours de mantchoux au Collège de France » : le contenu (parodie, là aussi, de la lettre d’amour) est donné en typographie. Dans le second cas, Mr Verdreau reçoit une lettre du « barbare époux » de l’« objet aimé » (10), cette fois écrite d’une main laissant voir l’agressivité de son signataire, « Duracuiros Kolk ». Également, dans la séquence de l’énigmatique Félix Igrec, Comment le jeune et trop galant Aimé Bourdonnot, droguiste en herbe, s’est reposé un beau Dimanche des fatigues de la semaine (Le Journal amusant, 16.09.1865), une lettre placée au centre de la partie supérieure de la page sert de prologue et indique l’enjeu de la séquence – adressée au jeune Aimé, la lettre d’« Honoré Chevillard, rentier » lui propose un déjeuner champêtre en compagnie de ses deux filles. Dans le contexte de l’impression typographique des bandes dessinées comme du reste du journal, la reproduction d’une écriture manuscrite fait donc office d’effet de réel, elle sert également la parodie de l’album de voyage, comme dans les Des-agréments d’un voyage d’agrément où le compte des dépenses quotidiennes (pl. 19), la chanson composée au sommet de noirs sapins (pl. 19) ou les essais de Passementerie (pl. 21) authentifient les croquis de Mr Plumet. Également dans La Famille Fenouillard, les appendices et pièces justificatives reproduisent les écritures des filles Fenouillard (« Extrait du cahier de romances de Mlles Fenouillard ») et donnent la parole à Agénor par le biais d’un récit épique qui fait l’objet d’une des Lettres choisies « conservées à la bibliothèque de Saint-Rémy-sur-Deule ».

Cette authenticité fabriquée sur le régime manuscrit fait le succès, dans L’Éclipse à partir d’avril 1868, des lettres du fusilier Onésime Boquillon à sa « chaire » Simone, rapportées par Albert Humbert. Lithographiées directement sur la pierre, les graphies malhabiles d’Onésime et de Simone s’assurent les sympathies des lecteurs pour leur côté populaire (11) : fautes d’orthographe et de syntaxe enrichissent leur parler caractéristique et font l’originalité de ces lettres où texte et images s’entremêlent continûment. En 1866 déjà, dans La Lune, le feuilleton de Gédéon, La première affaire du fusilier Pilor, reproduit dans le même esprit une missive que le jeune Pilor adresse à ses « chairs parrans ». Dans Le Chèque-Obsession, histoire contenue dans le Carnet de Chèques de Caran d’Ache, L’accent germanique du Juif corrupteur se lit dans les annotations manuscrites apposées sur le talon des chèques. Dans cette séquence comme dans le reste de l’album, les lettres d’imprimerie (utilisées pour la préface, les titres, les éléments récurrents du chèque) côtoient les écritures manuelles de différentes sources (signature de Caran d’Ache au début et à la fin, commentaires du corrupteur) ainsi que des taches d’encre, des empreintes digitales, des biffures, des dessins reportés au dos des chèques. Le réalisme de l’objet est parfait, le propos bien servi par ce bric-à-brac de signes, par cet assemblage composite – comme le député soumis à la tentation du chèque partout où il va, l’œil du lecteur est appelé de toutes parts, comme saturé. La confrontation du régime manuscrit et typographique de l’écriture sert ici la satire antisémite par l’imitation d’un objet réel. Elle peut être mise au service d’un gag, comme dans une séquence de Lourdey, intitulée Petites annonces (fig. 69). Elle commence par un personnage lisant Le Journal et à côté duquel prend place le court paragraphe imitant l’annonce lue, dans sa typographie et sa disposition caractéristiques (« UNE DAME jeune encore, ayant voiture, partagerait sa fortune avec premier joli garçon qu’elle verra »).

Fig. 69 – Lourdey, Petites annonces, Le Journal pour tous, n° 18, 29.04.1896. Source : Gallica.bnf.fr.

L’homme soigne sa présentation puis se rend sur le lieu d’un rendez-vous donné, il découvre une femme en fauteuil roulant tenant un panneau, écrit à la main, « AVEUGLE. Vous qui passez, daignez la secourir ». Fantasme et réalité s’entrechoquent d’un lettrage à l’autre, révélant à rebours l’italique du dernier mot de l’annonce, « verra ». D’une manière générale dans les journaux, le texte des bandes dessinées est plus volontiers imprimé comme le reste des rubriques, en lettres d’imprimerie standardisées. Simples et fonctionnels, adaptés aux cadences d’impression, les didones (fusion du caractère didot et du bodoni) semblent privilégiés pour leur précision et leur neutralité. Dans un journal comme Le Rire, quelques dessinateurs tracent néanmoins eux-mêmes leurs légendes, choix que font notamment Georges Delaw, Jules Dépaquit et plus occasionnellement Adolphe Willette, Fernand Fau et Raymond Radiguet (12). Comme dans le journal genevois Le Bossu, où toutes les histoires en images ont des légendes manuscrites, le graphisme de la lettre souligne un statut différent de celui des autres rubriques, contribue à l’identification de l’espace dédié aux dessins narratifs – les bulles, que l’on examine plus loin, s’assortissent également de lettrages manuels.

En ce qui concerne l’Imagerie Quantin, la typographie la plus neutre et transparente est de rigueur. C’est dans l’Imagerie Pellerin que s’observent quelques variations dans l’apparence des lettres, pour différencier diverses strates narratives. Commentaires, indications de régie, paroles de chansons et effets de citations sont notamment distingués par des italiques. Le régime manuscrit se fait rare, il marque un effet d’authenticité dans la planche attribuée au jeune Toto (Le petit Toto et les trois brigands, n° 396) ou d’oralité dans les bulles d’un personnage anglais (Les Anglais pourvoyeurs des Boers, n° 4142). Dans ce dernier cas, l’écriture manuelle conserve toute sa lisibilité en ce qu’elle relève du script qui se rapproche, en les simplifiant, des caractères typographiques. La compréhension du lecteur, dans l’histoire en images pour la jeunesse, prime sur tout autre effet, excepté lorsqu’il s’agit d’attirer l’œil par le biais des lettres de titrage.

2. Dessinateurs de caractères

C’est au XIXe siècle que l’art de la typographie se développe, les polices de caractères s’ouvrant à une floraison de formes aussi inventives que racoleuses. Il est rendu possible par la lithographie qui libère la lettre de la contrainte du plomb et laisse libre cours à toutes les fantaisies. Grâce à l’autographie, Rodolphe Töpffer dessine les titres des histoires en estampes, les lettres étant, sur certains premiers plats et dans les compositions des pages de titre, pleinement intégrées à l’image (elles forment un cercle autour des personnages, dans la seconde couverture de Mr Crépin, cat. n° 3) et s’en distinguant parfois à peine. L’entremêlement des mots du titre de l’album Voyage aux Alpes et en Italie (fig. 70) montre combien l’écrit crée un effet plastique avant même d’être lisible.

Fig. 70 – R. Töpffer, Voyage aux Alpes et en Italie, 1837, détail couverture. Source : Collection J. Droin.

Pour introduire les bandes dessinées comme les relations de voyage, la linéarité de l’écriture se plie, littéralement, à l’intention esthétique du dessinateur, elle emprunte la forme du zigzag, métaphore romantique, invitant le regard à la libération perceptive conforme à l’hédonisme revendiqué de l’œuvre. Le frontispice des Voyages en zigzag (Dubochet & Cie, 1844) illustre cette manière d’intégrer la lettre au motif au point qu’elle en devienne l’un des éléments graphiques.

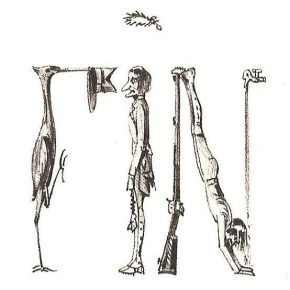

Le titre réalisé par Charles DuBois-Melly pour la couverture de l’album Robinson (cat. n° 7), où des lettres prennent place au cœur d’une agglomération de figures humaines à peine esquissées, s’inspire des premiers plats des histoires en estampes. Les Albums Jabot, de même, affichent des couvertures où les titres lithographiés confèrent aux lettres une visibilité particulière par le biais d’un effet de texture, par des formes et des tailles diverses. Mises en couleur comme le reste du décor de style rococo où elles prennent place, elles se font l’image prospective de la fiction. Les titres de Mr Vieux Bois (cat. n° 20) et de Mr Lamélasse (cat. n° 23) l’illustrent notamment : le premier est composé de morceaux de bois mort, le second, de tiges de cannes à sucre. Avec la Collection Jabot, la bande dessinée participe pleinement du nouveau mode de présentation du livre qu’est la couverture illustrée, espace hautement stratégique une fois investi par la vignette romantique. La lettre contribue à l’attraction visuelle, elle s’intègre au décor, s’inscrit à l’intérieur d’un cartouche ou d’une banderole (Deux vieilles filles vaccinées à marier cat. n° 28, Un Génie incompris cat. n° 29). Elle renoue avec le procédé ancien de la figuration de l’alphabet (13), mélange serré du texte et de l’image annonçant le contenu de l’album. Le récit de chasse de Mr de la Canardière s’ouvre et se ferme ainsi sur les mots du titre (cat. n° 36) et le mot « fin » figurés à partir d’éléments représentatifs (fig. 71). La canardière (fusil employé pour la chasse aux gibiers à plumes) se lit en même temps qu’elle se voit, le mot étant formé à partir de fusils, de chiens, de canards, de lapins, d’oiseaux et autres petits animaux des bois, des « alphabêtes » pour reprendre l’expression de Raymond Queneau. Le mot de la fin dit combien l’expérience est laborieuse, les lettres étant constituées du personnage à l’allure défraîchie, se prenant une douche, que l’on suppose froide, sur la tête.

Fig. 71 – H. Émy, Mr de la Canardière, fac-similé éd. Marval, 1979, épilogue. Source : coll. personnelle.

Sur la couverture de l’Histoire de la Sainte Russie (cat. n° 46), Gustave Doré laisse le futur lecteur entrevoir l’atmosphère d’un album où les statuts de l’image et son rapport avec le texte sont sans cesse repensés. Le mot Russie y est dessiné à partir de personnages torturés et torturant, lettres « vivantes » agrémentées de gouttes de sang imprimées dans le même rouge qui sert, en alternance avec le vert, à inscrire la titraille. Ce mode de communication ludique, fondé sur les qualités plastiques de la lettre, est à rattacher à la vogue des rébus journalistiques où les lettres prennent jambes et bras, comme à celle des abécédaires, dont Aubert s’est d’ailleurs fait une spécialité (14). Une case d’Un Génie incompris en est une référence directe : alors qu’il fait le désespoir de son professeur de langue française, « par son assiduité à ne rien faire du tout », Barnabé se livre à l’anthropomorphisation embryonnaire de l’ABC, l’alphabet n’étant plus pour lui « qu’un régiment de 25 hommes » (pl. 10). Rappelant les origines imagées des lettres, Jean-Jacques Grandville donne de beaux exemples d’animation de l’alphabet, avec les titres des Métamorphoses du jour (1829), des Scènes de la vie privée et publique des animaux (1842) ou des Fleurs animées (1847). Dans Un Autre monde (1844), les titres des chapitres s’écrivent dans des polices chaque fois renouvelées tandis que sur le premier plat, les lettres s’incorporent au dessin par leur disposition, leur mise en couleur et en relief. Non restreints à la surface de la page, le nom de Grandville et le titre de l’œuvre sur l’affiche de lancement font danser le regard par leur allure multidimensionnelle. Dessinées selon une perspective axonométrique (l’assise matérielle est appuyée par l’ombre qu’elles projettent), les lettres deviennent des objets monumentaux à part entière, inscrits dans la profondeur et l’ordre spatial de la composition. Par cette dénaturation de l’écrit, l’affiche comme la couverture font participer la lettre de l’image et annoncent parfaitement l’enjeu du livre où la gravure prend l’ascendant sur le texte.

C’est une manière, également, de mettre en perspective la question sensible au XIXe siècle, tant en littérature que dans les arts graphiques, du relief ou du volume. En peinture, les préceptes de l’école du néo-classicisme prônant l’apprentissage de techniques picturales éprouvées (15), pour atteindre une perfection pensée notamment en termes de modelé, sont désavoués par les peintres du mouvement impressionniste pour qui ces illusions données d’un relief accusé masquent la réalité des choses telles que l’œil les voit, ne sont qu’idées préconçues et représentations artificielles – on pense aux Menus propos d’un peintre Genevois de Rodolphe Töpffer. La science du modelé que le chef de file de l’art traditionnel, Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), met en œuvre dans une toile comme La Grande Baigneuse (1808) se voit préférer dans la seconde moitié du siècle la traduction d’une vision spontanée de l’artiste, la sincérité dans le traitement des couleurs et des ombres, dans le rendu du mouvement (16). La recherche n’est plus celle d’une perfection des formes guidée par l’art de l’Antiquité grecque, la sculpture au premier rang, mais de la traduction d’une sensation particulière, d’une tonalité lumineuse ou d’une atmosphère éphémère. Comparées à l’art officiel, les toiles des impressionnistes se verront reprocher leur manque de fini mais aussi leur platitude, leur absence de profondeur. L’image plane est aussi et surtout, au XIXe siècle, l’image industrielle, commerciale, multipliée à l’infini et sans aura. Spectaculaire nivellement iconique qui produit des réactions parmi les écrivains iconoclastes, un rejaillissement direct de l’impact des images dévaluées sur la littérature où émerge une « esthétique de la platitude » (17). Philippe Hamon évoque en ce sens les procédés stylistiques qui témoignent de cet impact des images à voir sur l’image à lire, comme le « collage » qui consiste en la juxtaposition de slogans, de clichés issus des enseignes, des prospectus commerciaux, ou le « mouvement de défiguration du texte » par lequel toute image littéraire, toute métaphore garante de l’instillation d’une épaisseur de texte, d’un effet de perspective par des analogies suggestives (18), est évacuée du récit. La question du relief est au cœur des nouvelles esthétiques, elle constitue l’un des enjeux de la modernité. Peut-être cette profondeur donnée aux lettres des titres évoqués doit-elle marquer l’écart avec l’image plate, insignifiante et mercantile, montrer l’art du lithographe dans l’égalisation, par les multiples effets optiques, de la vision binoculaire offerte par le stéréoscope (19). Mais la couverture des albums, nous l’avons dit, emprunte aux affiches, manifeste comme elles le « délire typographique propre à l’époque romantique » (20). Sur le mode du « jaillissement » (21), les titres déclinent de multiples formes typographiques : accentuation décorative des empattements, lettres ombrées, ornées, éclairées, anamorphosées, grasses ou maigres. La couverture des Trois artistes incompris et mécontens (cat. n° 41) déploie, pour l’inscription du titre, du sous-titre, du nom de l’auteur, de la maison d’édition et de son adresse, pas moins de douze polices différentes. Au jeu sur la forme et la texture de la lettre se joint une recherche dans la disposition des syntagmes qui sont placés de manière penchée, incurvée, ondulante ou encore pyramidale par variation du corps des lettres. Cette hétérogénéité des énoncés en fait des éléments que le passant ou le potentiel lecteur apprécie d’abord visuellement ; elle doit attirer et surprendre par la fusion des deux systèmes de code, comme sur la couverture du Punch à Paris (mensuel créé par Cham en 1850) où les mots dessinés se détachent à peine du décor, sur le modèle du journal anglais.

Objet symbole de la sémiotisation de la rue, tendant à l’effet, l’affiche est mise en case par les dessinateurs. Elle est racoleuse dans Mr Crépin (planche 86, Craniose se ruine en affiches pour trouver des souscripteurs à ses cours), annonciatrice de rassemblements populaires sous le crayon d’Henri Hébert dans St Trucard (22) et dans Histoire d’une chapelle, ainsi que dans Robinson de Charles DuBois-Melly où elle donne le programme d’un « Grand oratorio à Grand orchestre » (pl. 16). Comme les légendes, les textes de ces affiches sont manuscrits, les dessinateurs empruntent différentes graphies pour créer des effets de voix, de variation et de mise en valeur. L’affiche est en revanche reproduite avec ses typographies caractéristiques dans le feuilleton de Nadar, M. Réac, comme dans l’album de Gyp, Une Élection à Tigre-sur-mer. Dans les deux cas, le discours placardé est officiel, il présente la compagnie de « Chemin de fer de Cracovie à Monaco, avec embranchement sur Madagascar », créée par M. Réac et le digne Ravageorff, et le discours de campagne des deux postulants à la mairie de Tigre-sur-mer. D’un côté, l’escroquerie financière est dénoncée par cette affiche, placardée à dix mille exemplaires, dans laquelle « l’écriture sert à diluer la responsabilité collective en désincarnant la voix officielle » (23), de l’autre, la tension née de la rivalité entre conservateurs et républicains se dit dans l’omniprésence et la densité des affiches et autres documents électoraux (brochures, arrêtés municipaux, charte, bulletin de vote) qui se donnent à lire ou à voir à chacune des planches.

L’insertion de textes typographiques ou manuscrits dans les images, par le biais d’enseignes, de vitrines, de journaux, d’inscriptions, est fréquente dans la bande dessinée, elle force à penser le texte dans sa relation à l’image, la capacité du dessin à intégrer non seulement l’écrit mais la page de livre, dont l’affiche se rapproche. Elle est aussi un moyen d’étonner le lecteur, de le mettre au défi d’une lecture plurielle. Ainsi Grandville place-t-il nombre de documents, reproduits comme à l’identique, dans Un Autre monde : programmes (pp. 18 et 175), livrets de Salon (p. 83), extraits d’un guide et d’un journal (pp. 188 et 186), prospectus (p. 206), enseignes (pp. 213 et 220), avis au public (p. 237). On touche à l’« irruption de l’hétérogène » typique des littératures excentriques, où l’effet est plus surprenant encore compte tenu de l’unité de l’œuvre littéraire, ainsi ouverte à des corps étranges et étrangers (24). Dans l’Histoire du Roi de Bohême et de ses sept châteaux (1830, éd. Delangle frères), Nodier insère la page de titre repensée et la réclame de l’ouvrage (p. 35 et p. 69), il use par ailleurs d’« ultrà-capitales » (p. 84), de « lettres d’une forme et d’une couleur inconnues sur la terre » (p. 7) et d’autres typographies originales (p. 31). C’est probablement une manière pour l’auteur de l’article « De l’alphabet typographique » de faire la satire des caractères de fantaisie qui envahissent la rue comme le livre romantique (25). Le retour de la lettre gothique s’illustre par exemple dans l’inscription de l’intitulé du roman (p. 30), il inspire de même Alcide-Jospeh Lorentz dans Fiasque, mêlé d’allégories (1840). Parmi les multiples documents manuscrits (télégraphe, pl. 44, vol. 1, lettre d’avis, pl. 60, vol. 1, lettres d’invitations, pl. 10 et 15, vol. 2, signature presque illisible, pl. 74, vol. 2) on peut y voir les informations périphériques (« Préface », « Première partie », « Deuxième partie »), et les légendes de la séquence sentimentale du récit (26), écrites en gothiques. Comme Laurence Sterne dans Tristram Shandy, Lorentz place également des étoiles à certains endroits de ses légendes, précisément pour masquer le nom d’une personnalité féminine invitée à la soirée de la baronne de Charnueshanches. L’usage rappelle, dans ce cas, celui fait par les écrivains romantiques des points de suspension, où il participe d’une poétique du sous-entendu, de l’allusion. L’effacement de la dénomination dans le texte romantique (« Monsieur R…. ») sert notamment à entretenir le trouble sur la séparation entre réalité et fiction (27), il est parodié ici lorsque des étoiles gardent confidentielle, comme par délicatesse ou pudeur (on songe aux points de vue déceptifs abordés plus haut), l’identité d’un personnage censé ainsi renvoyer à une personne réelle :

******

Mme de ****** , veuve ou pas de………, n’importe qui (Fiasque, pl. 22, vol. 1).

******

Signes graphiques (étoiles) et de ponctuation (points de suspension) sont les symboles de la réticence dans un énoncé des plus curieux, équivalent dans le domaine stylistique des cases laissées vides. Par ailleurs, deux idéogrammes (des signes représentant une idée) sont à relever dans notre corpus d’albums. Le premier dans Histoire de la Sainte Russie (pl. 96), lorsqu’un point d’interrogation en corps gras est le sujet d’une case et laisse entendre le doute de la population russe quant à son avenir – il est même anthropomorphisé par le biais d’une couronne de lauriers. Le second dans Les Trente six métiers de Becdanlo où lignes de points d’interrogation et d’exclamation, ces derniers inversés, produisent un effet esthétique en même temps qu’ils illustrent, procédé désormais récurrent en bande dessinée, la stupéfaction de Becdanlo dont la « tête était bourrée de points d’exclamation et de points d’interrogation » (fig. 72) (28).

Fig. 72 – L. Lemercier de Neuville, Les Trente six métiers de Becdanlo, L. Frinzine et Cie, 1885, pl. 10. Source : coll. personnelle.

Le signe linguistique peut également servir la mise en page, nous avons rencontré une telle utilisation dans une planche de l’Imagerie Pellerin (n° 276) qui contient deux historiettes indépendantes. La seconde est intitulée Une facétie de Mossieur Poulot et montre le personnage racontant une histoire drôle à « Mame Vertuchou ». Dans chacune des six cases, les deux sujets sont dessinés devant une lettre monumentale qui structure la séquence et remplace le dessin de la case mais forment aussi le mot « BLAGUE », multipliant les fonctions données à la lettre. Dans la série des Histoires & scènes humoristiques, beaucoup de feuilles affichent des intitulés dessinés, au graphisme élégant, ciselé ou stylisé, réalisés à partir de lettres ombrées, épaisses ou colorées, en caractères gothiques ou ornées à la façon de lettrines. En revanche, dans les planches de l’Imagerie Quantin comme dans les séquences de presse, il y a peu d’exemples de réactivation visuelle de l’alphabet, la typographie reste neutre et discrète. Sans doute la prégnance des images est-elle jugée suffisante pour charmer le regard.

3. Place et format des légendes

Fig. 73 – Cham, Nouveaux voyages et nouvelles impressions lithographiques, phylosophiques et comiques de M.M. Trottman et Cham, Aubert & Cie, 1846, détail pl. 3. Source : Archive.org.

Sous une image de l’album Nouveaux voyages et nouvelles impressions lithographiques (fig. 73), le texte est placé d’une façon serpentine, créant dans la page une surprise visuelle. Si nous citons cet effet mineur, c’est que l’histoire en images observe durant le XIXe siècle un mode de gestion de l’écrit assez peu variable. À partir du modèle des histoires en estampes de Töpffer, le texte est placé sous les images à raison, le plus souvent, d’une ou deux phrases par case. À l’instant représenté par l’image correspond un énoncé plus ou moins bref en fonction des détails ou des compléments qu’il apporte. Le temps de lecture de la phrase est généralement équivalent au temps de décryptage de l’image, et le parcours de lecture rendu fluide par ce partage relativement équitable.

Dans le corpus des albums, quelques entailles dans ce prototype sont alors à relever. La première concerne la taille des légendes, ponctuellement plus denses pour rendre possible le pastiche : lors des démonstrations phrénologiques de M. Craniose (29) et de la plaidoirie de l’Avocat au procès du contrebandier à la Cour d’Assises (pl. 82) dans l’Histoire de Mr Crépin ; lors des exhortations successives aux ouvriers attroupés (pl. 30) dans l’Histoire de Mr Pencil ; quand sont rapportées la rumeur (30) et les assertions prononcées par un député de l’opposition (pl. 26) et un membre du pouvoir exécutif (pl. 28) à la suite d’un « événement politique […] survenu dans le pays voisin » dans Robinson de Charles DuBois-Melly ; au moment où s’expriment, en « deux pages de législation sèche et noueuse » (pl. 45-46), maîtres Trikonoff et Schlagowitz ainsi que le prince Mentschikoff et S. M. le sultan (pl. 83-87) dans l’Histoire de la Sainte Russie de Gustave Doré (31). La saturation de la case ou de la planche par le texte dit, dans ces exemples, l’épanchement de la parole populaire et la prétention d’une érudition creuse et incompréhensible (voir la « Réplique de maître Trikonoff » dans l’album de Doré, interminable citation du poète de Salmone, mêlée de latin et de grec, dont la « déclamation trop prolongée » fait craindre à l’érudit de se faire traiter de pédant). Le discours direct y remplace l’habituel discours rapporté pour permettre la « mimèse », cette forme de charge qui emprunte la phraséologie ou le style d’un discours antérieur pour le disqualifier ou le tourner en ridicule (32).

La seconde irrégularité concerne la disposition du texte. Elle est directement liée à la littérature excentrique où est prise en considération la part spatiale, visuelle de l’écriture, exemplairement dans l’Histoire du Roi de Bohême et de ses sept châteaux. En bande dessinée, elle est spécifiquement illustrée par les deux volumes de Fiasque où, là encore, Lorentz s’inspire des procédés de Nodier. Dans l’Histoire du Roi de Bohême, les lignes sont assujetties « à des règles de disposition si bizarres, ou pour mieux dire si follement hétéroclites !!! » (p. 41), à l’image de ce qui est évoqué : sept mots décalés figurent les sept marches de l’escalier sur lequel se tient le portier (p. 107), la disposition des mots « sa loge » et « parallèlogrammatique » schématise la loge de Polichinelle (p. 216), tandis que l’impression à l’envers d’un paragraphe illustre la distraction, sujet du chapitre (p. 297). Cela renvoie au procédé ancestral des vers figurés, appelés calligrammes après le recueil de Guillaume Apollinaire, Calligrammes, publié en 1918. Comme Gustave Doré dans l’Histoire de la Sainte Russie, Alcide-Joseph Lorentz, dans Fiasque, n’adopte pas un modèle répété de mise en page, le nombre et l’emplacement des images varient, les légendes sont placées où reste de l’espace, au-dessous, au-dessus ou à côté des images. Elles sont imprimées d’une manière spécifique, toutefois, afin de produire certains effets. La légende peut être coupée par le dessin pour encadrer, à deux reprises, l’enlacement de Mr Quadrature et Mme de Charnueshanches occasionné par l’évanouissement de cette dernière (pl. 8, vol. 1 et fig. 74). Elle peut être distribuée verticalement, dans un paragraphe extrêmement étroit, pour accompagner le mouvement de la flèche de Cythère qui essaie d’atteindre le cœur de Quadrature en partant du sommet du crâne (pl. 9, vol. 1), ainsi que dans le portrait en pied (33) du peintre de la ville voisine, dont les multiples fonctions sont énumérées une à une mais les mots sans cesse reportés à la ligne, rendant la liste encore plus longue et fastidieuse – rappel des interminables listes qui émaillent l’Histoire du Roi de Bohême. Le texte peut être encore imprimé à l’encore rouge et disposé selon la forme d’une pyramide inversée pour créer un effet de rime ou annoncer la deuxième succession de portraits en pied (pl. 12, vol. 1 et pl. 26, vol. 2).

Fig. 74 – Lorentz, Fiasque, mêlé d’allégories, Auguste, 1840, pl. 37, vol. 1. Source : Coll. personnelle.

Texte : « Les domestiques portent de l’eau pour faire du thé. » / « Mme de CHARNUESHANCHES s’est trouvée mal, mais pas si longtemps » / « que la première fois… (car il y avait du monde.) » / « Revenue à elle, Mme de CHARNUESHANCHES fait passer son monde au salon. »

Dans ces derniers cas, les deux phrases sont isolées sur une page entièrement dédiée, comme le sont également les mots « Lettre d’avis », « Minuit… », « Le grand jour est arrivé », équivalents d’indications scéniques (en écho à la représentation fictive) qui sont ainsi mises en valeur (le décrochage énonciatif est signifié par l’isolation sur le blanc de la page) et créent une bizarrerie, une surprise au sein de l’album. Peu après, Cham imite Lorentz dans l’album Deux vieilles filles vaccinées à marier (1840), lorsqu’il prend soin de justifier une ellipse par un commentaire métatextuel inscrit sur une planche entière, associant le temps de la lecture au temps de la fiction et appelant à prendre conscience des « feuilles de papier blanc » (34).

Eugène Forest, la même année, est lui aussi inspiré par les originalités de Nodier et de Lorentz. Nous avons vu qu’il est le premier, dans Histoire de Mr de Vertpré, à ébranler la mise en page des Albums Jabot. Notamment planche 27 (fig. 75) : à la distribution canonique de deux images par planche est substitué un enchaînement de six cases progressivement plus étroites. Le moment de l’histoire est celui du dîner que Mr de Vertpré organise pour faire la connaissance de son voisinage. Soucieux de répondre « à sa position sociale et aux exigeances (sic) de la civilité » (pl. 21), Mr de Vertpré n’a de cesse de penser « à récréer sa société » (pl. 22-23). Après « ¾ d’heure d’une exquise politesse » (pl. 25), les convives passent à table, avant que l’assiette d’un enfant ne se renverse violemment et « cause beaucoup de désagrémens (sic) à la société » (pl. 26). À la planche 27, donc, les six cases s’arrêtent sur la réaction de chacun des convives. Au fur et à mesure, l’espace dédié au texte (d’une taille immuable ailleurs) augmente au point qu’il se partage d’une manière quasi égale avec l’image. Parallèlement, les mots se superposent en raison de l’étroitesse des vignettes, avec des espaces entre eux chaque fois plus importants. L’effet de cette inscription singulière du texte est de souligner, voire même de reproduire, l’atmosphère de gêne et le froid jeté par cet incident. « Mr de Vertpré, remis de son émotion affirme que l’enfant est charmant » : l’isolement du terme « affirme », dans cette case, indique le malaise de l’hôte qui tente de rétablir la situation. « Cependant, l’Officier mange » / « son vis-à-vis baille » / « l’ami Durocher ne dit rien » / « ni les autres non plus » : la vacuité des images comme des textes, renforcée par l’importance visuelle des espaces blancs entre chaque mot, dit cruellement l’échec de la tentative de Mr de Vertpré. Il y a bien, ici, un effet de sens ajouté au texte lui-même et véhiculé par son seul aspect visuel.

Fig. 75 – E. Forest, Histoire de Mr de Vertpré, Aubert & Cie, 1840, pl. 27. Source : Archive.org.

En dehors de ces procédés proprement excentriques, d’autres gestions de l’écrit s’émancipent du modèle töpfferien pour les besoins de la parodie (dans les Impressions de voyage de Mr Boniface, notamment, où nous avons vu l’importance du matériel écrit, épigraphes et numérotation des chapitres) ou pour reprendre les modalités de présentation des caricatures, dans les albums hybrides (un titre est placé entre l’image et la légende, ou en haut de la planche). Dans Ah quel plaisir de voyager !, la disposition des mots marque d’emblée le passage à la caricature : à la planche 3, sous les images figurant trois personnes assises dans le compartiment du train à destination de Bruxelles, les légendes sont disposées non pas les unes à la suite des autres mais chacune en dessous du personnage qu’elles caractérisent – « Une Dame qui quitte Paris pour fuir l’épidémie », « Un Monsieur qui s’annonce devoir être gênant pendant la route », « Une Dame qui s’attend à dérailler à chaque instant ». On retrouve dans la presse cette différenciation visuelle entre les légendes narratives, de type récitatif, et celles qui sont uniquement descriptives, de type dénominatif – nous reparlons de ces deux formes un peu plus loin.

De manière générale, la part écrite des premières histoires diffusées par les journaux de Philipon est équivalente à celle des albums. Ensuite, les Histoires campagnardes de Léonce Petit présentent des légendes un peu plus longues, qui peignent l’atmosphère rurale et la psychologie de ses habitants. Léonce Petit, qui propose des feuilletons alors que les séquences de presse sont de plus en plus courtes, est encore en décalage avec ses contemporains puisque le calibre des légendes, dans le journal, diminue drastiquement, au point de disparaître. Lorsque la séquence est totalement dépourvue de matériel linguistique, ou qu’il se limite à quelques mots, une ligne est couramment placée au-dessous pour en donner le ton et faire office de titre allongé. Par ailleurs, dans le domaine de la presse enfantine, une différence est à faire entre le format des légendes des feuilletons de Christophe et celui de leur version album. Il apparaît beaucoup plus dense dans les albums, les légendes formant des blocs strictement justifiés et de taille assez peu variable. Il ne s’agit plus d’une ou deux phrases comme dans Le Petit Français illustré, mais bien d’un développement narratif ayant lieu sous chaque image, donnant son essor à la parodie du discours savant (35). Nous évoquons dans la partie suivante les différences majeures entre les versions de ces histoires.

Dans l’Imagerie artistique de la Maison Quantin les légendes se font, globalement, plus concises que dans la plupart des images populaires antérieures. Toutefois, l’immense production du centre spinalien laisse constater une grande variété dans la gestion de l’écrit : des feuilles croulant sous la masse scripturaire y côtoient d’autres ne comportant que quelques lignes de texte. Cet ajustement se retrouve dans la collection parisienne, où les feuilles qui développent un récit comportent des légendes plus denses que celles proposant une situation visuelle, la part du texte étant alors réduite car moins nécessaire à la compréhension. Dans de nombreux cas, la distribution d’une ou deux phrases pour une image est néanmoins appliquée. Elle est modifiée en fonction d’une mise en page spécifique, comme dans les planches dites « en patchwork », qui impliquent un renvoi du texte au bas de la feuille, ou lorsque les images ne sont plus encadrées et se chevauchent, la correspondance traditionnelle « une légende pour une image » n’étant plus observée. Dans les Histoires & scènes humoristiques de Pellerin, cette correspondance est encore modifiée lorsque la légende adopte une allure versifiée. Cet aspect particulier du texte est identifiable visuellement, de petits paragraphes de vers assez brefs s’accumulant en dessous des images, parfois imprimés en italiques. Dans cette collection d’images d’Épinal, la grande diversité des mises en page occasionne des placements variés du texte qui empiète sur l’espace figuratif, se place dans une case accolée à la droite des images ou est mis en facteur commun de deux vignettes ou plus. Dans les premières décennies du XXe siècle, c’est le modèle du gaufrier d’Épinal, avec ses pavés de texte sous les images, censés favoriser l’apprentissage de la lecture, qui est repris par les illustrés. Les séquences de La Jeunesse illustrée ou des Belles images, les épisodes de Bécassine dans La Semaine de Suzette et ceux des Pieds Nickelés dans L’Épatant, donnent à lire de longues légendes disposées au pied du dessin. Concernant les magazines d’Arthème Fayard, Annie Renonciat précise qu’« au lendemain de la Grande Guerre, la part du texte sous l’image augmente même, entraînant une réduction de la dimension des vignettes » (36). Dans Les Pieds Nickelés, le recours supplémentaire à la bulle, dès 1908 (37), ralentit encore la lecture qui est d’autant plus complexe en raison de la désynchronisation du texte et de l’image – la légende ne s’interrompt pas à chaque case mais se déroule d’une manière continue.

B. Les usages du texte

1. De l’ironie töpfferienne aux jeux de mots

Les critères de limpidité et de concision que Rodolphe Töpffer exige d’un dessin efficace, compréhensible par tous, s’appliquent également à l’écriture des légendes. Quand le trait graphique « ne donne de l’objet que ses caractères essentiels, en supprimant ceux qui sont accessoires » (38), le texte converge vers cette même idée de précision. Complément d’images claires, l’écrit se veut d’une « éloquence simple » (39), servie par des phrases élémentaires qui désignent le dessin auquel elles correspondent : « Mr Jabot répète un souvenir de quadrille » et l’image montre le personnage en mouvement. Cette simplicité, il faut la rapprocher de la vocation pédagogique assignée à la littérature en estampes (imagerie populaire et bande dessinée). Dans les Réflexions à propos d’un programme, Töpffer en évoque les qualités, en tant que langage le plus à même d’être compris par le peuple et les enfants :

La première de toute, c’est la simplicité d’exécution unie à la simplicité de la pensée ; c’est la naïve clarté de la légende, jetant une lumière surabondante, mais point superflue, sur une composition déjà tenue de se comprendre d’elle-même par la netteté des procédés, et par la force d’intention qui doit surtout en constituer le style. (40)

Les légendes répondent ainsi pour la plupart à une construction simplifiée, parfois reproduite sur plusieurs cases d’affilée. Au premier abord, l’écrit a donc la fonction de décrire au plus juste un état de fait visible et coprésent, actualisé par l’emploi systématique du présent de l’indicatif. Les deux modes sémiotiques sont situés dans la même temporalité par ce présent de description, d’accompagnement, qui est le même que celui des titres-phrases des tableaux ou des didascalies théâtrales. Nous avons relevé, au sujet de M. Tringle de Champfleury et Léonce Petit, la différence de temporalité entre le récit illustré, aux temps du passé, et la bande dessinée, au présent de l’indicatif (41) ; le même écart est à relever entre les deux versions du Docteur Festus de Töpffer.

Sous le patronage direct des albums töpfferiens, les premières histoires en images de Cham adoptent cette posture énonciative. Dans Mr Lajaunisse, le dessinateur accompagne les images de phrases simples, composées de termes clairs et conjuguées au présent de l’indicatif : « Mr Lajaunisse pour entretenir la fraîcheur de son teint se couche entre 8h et 8h ¼ », « Au moment d’éteindre sa chandelle, Mr Lajaunisse entend cogner à sa porte » (pl. 1). Il est frappant de noter, dans cet album, l’usage récurrent d’un groupe avec participe présent en ouverture de phrase : « Mr Lajaunisse étant parvenu après des efforts inouïs à ouvrir la porte, on lui présente la lettre de Mr Lembêtant », « Mr Lajaunisse s’étant remis de son émotion et ayant fermé sa porte, entraîne la lettre pour la lire » (pl. 4). D’une manière très didactique, Cham explicite ainsi les liens entretenus entre les images successives, souligne leur rapport de succession. Henry Émy use de la même technique dans Mr de la Canardière, la majorité des légendes étant formée de deux propositions reliées par un principe de succession ou de causalité. Dans Mr Lajaunisse, l’énoncé apposé formule un fait que le lecteur pressent aisément par le seul enchaînement des images, dans Mr de la Canardière, il permet de résumer des événements que les images seules ne laissent pas deviner. Sorte d’anadiplose de liaison, les participes présents et passés comblent un vide laissé par une ellipse graphique, ils structurent les épisodes entre eux et assurent la consécution des images. Dans cet emploi, la légende assume spécifiquement la fonction de « suture » que Benoît Peeters assigne au récitatif, par « lequel le texte vise à établir un pont entre deux images séparées » (42). Dans la mesure où elle ne se réfère pas directement à une image représentée, la première partie de la légende peut ainsi être perçue par le lecteur comme une sorte de parenthèse avant que le texte, en renouant avec l’image, ne renoue avec le récit. En plus d’effectuer une minuscule « pause » dans la lecture de l’histoire dessinée, cette construction binaire de la phrase impose un cheminement narratif uniquement linéaire, basé sur une relation de type causalo-déductif entre les vignettes.

L’anadiplose ou le participe passé assure donc une continuité d’ordre textuel, qu’elle soit nécessaire ou non à la compréhension, tandis que cette continuité est plus volontiers d’ordre graphique dans les albums de Töpffer, la succession des images se suffisant à elle-même. Les légendes peuvent en effet s’y enchaîner selon un mode parataxique, le « blanc » entre deux vignettes y étant bien « le lieu d’une articulation idéelle, d’une conversion logique, celle d’une suite d’énonçables (les vignettes) en un énoncé unique et cohérent (le récit) » (43). D’une manière plus discrète que Cham ou Émy, Töpffer use aussi, lorsque cela est réellement nécessaire, de chevilles linguistiques qui aident à clarifier les relations entre des actions parfois entremêlées. Il s’agit de locutions conjonctives de type « après quoi », « puis », « cependant », « pendant que ». En 1851, alors qu’un certain nombre de bandes dessinées ont déjà été publiées, Victor Adam manifeste une totale confiance à l’égard des capacités narratives des images. Les aventures de Mr de la Lapinière (qui se succèdent de façon linéaire, sans la complexité des montages narratifs de Rodolphe Töpffer) sont racontées par le biais de légendes juxtaposées, sans mots de liaison ou connecteurs logiques. La parataxe et la forte concentration du matériau lexical, réduit au strict minimum, donnent le sentiment d’une pensée frappée, dans l’instantanéité de l’image et emportée par la succession des faits.

Planche 5 :

M. de la Lapinière souffre comme un damné.

Il se regarde dans l’eau et est effrayé de lui-même.

Il se décide à retourner au logis.

Il se trouve face à face avec un gendarme.

Il est appréhendé.

Il supplie le gendarme qui reste inflexible.

Planche 6 :

Faute de port d’armes et permis de chasse M. de la Lapinière est condamné.

Il s’arrache les cheveux.

Son chien se sauve de nouveau.

Il est surpris par l’orage.

Il n’est plus reconnaissable.

Sa portière le prend pour un voleur.

Le présent de caractérisation ne détient en lui-même aucune valeur temporelle, l’ancrage déictique et l’embrayage chronologique sont alors établis par la succession des images, dont la lecture doit être sans équivoque. Le style télégraphique est également marqué par une posture énonciative parfaitement neutre, ce que contourne subtilement Rodolphe Töpffer. La narration töpfferienne n’a pas, en effet, le style « froid comme une étiquette » de l’écriture épistolaire de Mr Cryptogame (pl. 4) : un sentiment de jeu dans le sens de décalage, d’interstice dans lequel se donne à lire un second discours, est instillé par divers moyens, qui concernent d’une part la gestion de l’écrit, d’autre part la relation du texte à l’image.

Le comique de répétition

Dans le premier groupe prennent place des indices dans l’ordre du discours qui laissent entendre la posture ironique de l’auteur face à son œuvre. Il y a d’abord la reprise incessante, à chaque case, du nom du personnage, le dessinateur ignorant sciemment, dans la rédaction des légendes, l’emploi du représentant anaphorique. Les six premières légendes de Mr Pencil :

Monsieur Pencil, qui est artiste, dessine la belle nature.

Mr Pencil, qui est artiste, regarde avec complaisance ce qu’il a fait, et remarque qu’il en est content.

Mr Pencil, qui est artiste, remarque qu’à rebours il est content aussi.

Et même en regardant par-dessus l’épaule.

Ayant essayé de ne regarder que le revers Mr Pencil, qui est artiste, remarque avec plaisir qu’il est encore content.

Pendant que Mr Pencil remarque avec plaisir qu’il est content, un petit Zéphir s’amuse à lui enlever sa casquette.

Parce qu’il accompagne l’obsession orgueilleuse de Mr Pencil, l’automatisme de la voix narrative produit un évident effet d’ironie qui n’agit pas seulement à l’égard de l’autosatisfaction du personnage. En déjouant les attentes de continuité et d’harmonie, la réitération machinale du patronyme et de l’incise qualificative altère également la projection naïve du lecteur dans le cours des évènements : « la répétition insistante des noms propres pose les personnages comme tels, comme des figures dont l’existence est en quelque sorte renouvelée à chaque case, de sorte que tout effet de croyance est impossible […]. Dès lors l’absence d’histoire suppose absence de psychologie : chaque image est un moment neuf où tout est possible » (44). L’effet est celui d’une « mise à nu des ressorts trompeurs de la narration qui, en défaisant les récits auxquels nous sommes habitués, acquiert ainsi une légitimité morale » (45).

La présence de refrains fonctionne également comme l’indice de la teneur caricaturale (à plusieurs degrés donc) des albums : dans Mr Crépin, l’instituteur sans cesse « explique les propriétés dans son système », dans Mr Pencil, le narrateur déplore par une parenthèse vingt fois répétée qu’« (hélas la passion aveugle) », tandis que Mr Jabot toujours « croit devoir » et « se remet en position ». Surgit ainsi une « mécanique qui fonctionne automatiquement », comme l’explique Henri Bergson : « Ce n’est plus de la vie, c’est de l’automatisme installé dans la vie et imitant la vie. C’est du comique » (46). L’écriture nette et faussement détachée se révèle hautement railleuse, elle joue sur la répétition pour faire entendre la présence d’un sujet énonciateur sous l’allure d’impersonnalité et de didactisme des légendes. Présente dans les premières images d’Épinal, la répétition du patronyme peut également se comprendre comme un outil d’aide à la lecture, en relation avec les réflexions de Rodolphe Töpffer sur l’intelligibilité de la littérature en estampes qui doit se mettre à la portée du peuple et des enfants, auxquels fait défaut l’esprit déductif (47). Les refrains et les petites propositions subordonnées intercalées entre le sujet et le verbe de la proposition principale (comme « qui est artiste », qui joue comiquement le rôle d’un attribut du genre), relèvent néanmoins indubitablement de la caricature et du comique. Ces automatismes sont repris par les continuateurs, comme par exemple le leitmotiv dans Des-agréments d’un voyage d’agrément de Gustave Doré (« Le soir grande discussion avec Vespasie sur la passementerie Genevoise…. », pl. 12, 17, 19, 20 et 22), et l’incise dans Un Ménage dans les nues (« M. Joséphin Durandeau, rentier », pl. 2, 4, 5, 6, 7, 16, 26 et 32). Plus qu’une case ou une phrase, c’est une suite de propositions, dont les sens varient, que répète Timoléon Lobrichon dans l’Histoire de Mr Grenouillet. À six reprises se lit l’enchaînement, « Ça mordra », « Ça va mordre », « Ça mord », « Ça a mordu », que Mr Grenouillet pêche une chaussure (pl. 5-6), se fasse mordre par un chien (pl. 7-8), déloge un souffleur de théâtre (pl. 19-20), harponne une baleine (pl. 26-27), etc.

Légendes et récitatifs

Parfois aussi laconiques, les textes dans les albums de Rodolphe Töpffer peuvent également être rapprochés de la pratique théâtrale, modèle sous-jacent aux histoires en estampes comme nous l’avons déjà évoqué. Selon la démonstration de Thierry Smolderen, le manuscrit de Mr Vieux Bois (le premier des histoires en estampes, réalisé en 1827) procèderait de l’adaptation parodique de l’ouvrage d’Engel sur le langage gestuel destiné aux acteurs de théâtre. La filiation entre les postures de M. Vieux Bois et les illustrations d’Henry Siddons dans la version anglaise parue en 1822 est surprenante :

Les pantomimes de Töpffer correspondent délibérément à sa définition de l’académisme : articulant les postures stéréotypées des Idées sur le geste et l’action théâtrale, elles mettent en œuvre une langue toute entière contenue dans des « dictionnaires » artificiels. (48)

Aussi les légendes vont-elles jusqu’à imiter la brièveté des termes inscrits sous les illustrations de Siddons : « Devotion », « Dejection », « Sublime adoration », « Jealous rage », etc. Töpffer se jouant souvent, dans les albums, de l’art de la réplique comme de la didascalie, les attitudes emphatiques de l’amoureux éconduit, à la planche 8 de Mr Vieux Bois, sont légendées de la même manière : « Soupçons croissants », « Soupçons rentrés », « Crise », « Projets » (49).

Ces derniers exemples correspondent à des « légendes » dans le sens restreint du terme, c’est-à-dire à un mot ou groupe de mots qui livre une interprétation linguistique à l’image sous laquelle il est placé, comme dans les encyclopédies ou les catalogues illustrés (50). La forme de la légende est celle de la désignation ou de la dénomination, l’absence d’article signifiant un procès en cours dont un moment est sélectionné par l’image. La « légende » correspond aussi aux mots placés sous une illustration ou une caricature pour la désigner, l’expliquer ou la commenter ; nous en avons donné des exemples à propos des albums hybrides, où des cases s’autonomisent par rapport aux autres. Sa forme est généralement celle d’un énoncé averbal (« Toilette de Mlle Poupée », « Promenade de Mlle Poupée », L’Éducation de la Poupée, Baric, pl. 1-2) ou dont le verbe principal est à l’infinitif (« Avoir juste le temps nécessaire pour arriver au Chemin de fer », Ah quel plaisir de voyager !, pl. 1) ou au participe présent (« Toby suivant sa maîtresse la Baronne du Noyau à la promenade », Au Diable les domestiques !, Cham, pl. 8-9). La phrase peut également commencer par l’opérateur typique de reformulation de l’image : « Comme quoi ». Dans ces formes, le référent n’est plus inscrit dans le temps, le repère déictique se perd et l’image devient difficile à situer par rapport aux autres. La « légende » est donc à distinguer du « récitatif » qui, lui, se fait support de la narration, lié à l’image mais surtout aux cases placées avant et après lui – dans les bandes dessinées à bulles, le terme désigne spécifiquement le texte placé dans un cartouche pour donner des indications de lieu, de temps, et assurer une fonction de régie (51). Les deux usages du verbal, légende et récitatif, peuvent se relayer sans entraver la séquentialité à partir du moment où la chaîne des images, un élément du contexte ou la simple logique rend sensible le lien entre chacune des cases, comme dans la séquence des Impressions de voyage de Mr Boniface où l’on comprend que les positions adoptées par le voyageur souffrant du mal de mer, embarqué sur Le Sauteur (pl. 18), malheureusement se succèdent : « Un peu de mieux », « Mieux sensible », « Rechute », « Rechute », « Rechute ». À la manière des bandeaux-titres placés sous les caricatures, certaines légendes se font de la sorte essentiellement descriptives, disant ce qui se joue dans le dessin, mais elles n’en sont pas moins narratives dans la succession des images qu’elles contribuent à éclairer. Ramassées à l’extrême, elles peuvent aussi faire entendre une voix et orienter la lecture de la séquence, notamment lorsque les mots relèvent d’un champ lexical décalé, comme celui de la navigation en haute mer dans Une carrière maritime de Gino (« L’embarquement », « La traversée », « Abordage », « En perdition » évoquent les situations d’un enfant dans une cuve portée par les eaux d’une rivière, La Caricature, 08.01.1881) ou celui des techniques de guerre (« En embuscade », « Préparatifs de combats », « Escarmouche », « L’attaque », « L’assaut » désignent les mouvements d’un chat essayant de jouer avec un bébé, L’enfant et le chat, Imagerie artistique, s4-n19).

Nominales, ces « légendes » sont interprétées comme étant « actuelles », relevant du même présent d’énonciation que celui employé par Töpffer, dans la mesure où aucune donnée contextuelle, ni aucune indication temporelle, comme une date ou un adverbe, ne vient situer le procès, ce dernier étant nécessairement rapporté au hic et au nunc (l’ici et le maintenant) du locuteur et de l’image (52). Ce présent actuel n’est pas celui que l’on peut rencontrer dans les albums de certains émules, où il est mélangé à d’autres temps verbaux. Dans les Impressions de voyage de Mr Boniface, Cham emploie les temps principaux du récit romanesque : imparfait, passé simple et présent. Il ne s’agit plus de présent actuel mais d’un présent historique, d’un « présent pour le passé », à l’aspect achevé, employé pour dynamiser le récit ou créer un effet de tension, de dramatisation : « Le roulis se fit subitement sentir, M. Boniface prend terre » (pl. 16). Contrastant avec les débuts in medias res des albums de Töpffer, les légendes d’exposition écrites au passé ancrent le récit dans un moment révolu :

M. Boniface descendait doucement le fleuve de la vie entre la rue Babylone et l’esplanade des Invalides, sa promenade favorite, lorsqu’un matin il reçut un billet de garde, accessoire glorieux, mais tannant, de la vie parisienne.

Dans Les Travaux d’Hercule, Gustave Doré emploie également les temps du passé : « Un beau jour, Eurysté, doutant de la force de son luron de frère, lui fis (sic) accepter plusieurs effroyables défis » (pl. 1). Quand certains dessinateurs optent pour le présent actuel töpfferien, comme Timoléon Lobrichon, d’autres reviennent ainsi sur des événements situés dans le passé, comme Gabriel Liquier (« Quand j’eus atteint l’âge de raison (5 ans et demi) mon papa crut devoir m’engager à parcourir le monde », Voyage d’un âne dans la planète Mars, pl. 3), et ne font plus coïncider le moment de l’énonciation (le texte) avec le moment du procès (l’image).

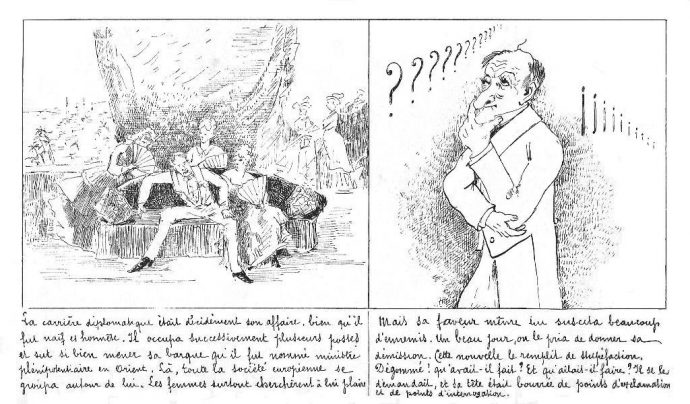

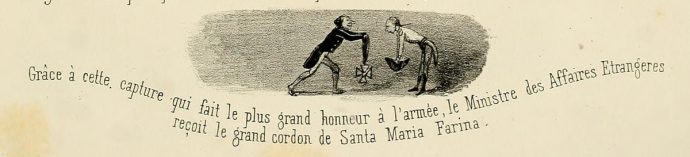

S’écartant de la simplicité töpfferienne, la phrase chez les continuateurs peut également prendre une tournure plus complexe, plus littéraire (53). Dans Les Travaux d’Hercule, une image qui constitue une analepse au regard de la précédente porte cette légende : « Tant avait été violente la vitesse toujours croissante avec laquelle Hercule l’avait fait tournoyer » (pl. 3). La construction syntaxique à partir de l’adverbe d’intensité, qui place le sujet après le verbe, l’emploi du plus-que-parfait et le retour sur l’événement complexifient la lecture et la compréhension. À la planche 12, également, la phrase témoigne d’une certaine recherche dans l’écriture : « Bien plus effrayée fut la femme lorsqu’elle crut entrevoir l’Hydre ». Ce sont les histoires de Christophe qui manifestent le mieux cette littérarisation des légendes. La comparaison entre les histoires diffusées dans Le Petit Français illustré et leur version en album laisse voir le minutieux travail de réécriture auquel Christophe s’est attelé. François Caradec évoque en ce sens « les épreuves de l’album en couleurs, constellées de corrections » et donne des exemples de variantes. Il lui semble qu’en général, les légendes originales sont presque toujours plus longues que celles du volume (54). Un travail d’épure du texte est effectivement à l’œuvre lors de la mise en livre, qui concerne la suppression des phrases accessoires ou redondantes par rapport à l’image (« Ces demoiselles n’y comprennent rien, et donnent des signes d’une profonde stupéfaction qui les tient clouées sur place », PFI, 24.05.1890, la proposition relative de la phrase est supprimée). Christophe corrige son texte dans le détail, déplace ou réécrit des éléments pour rendre le récit plus cohérent, plus percutant (« une mission diplomatique chez des Peaux-Rouges de l’Afrique centrale », PFI, 16.02.1895 devient « une mission diplomatique chez les nègres du pôle Antarctique », Savant Cosinus, pl. 18) et plus fluide (« Retrouvée au fond de son cachot le lendemain », PFI, 12.07.1890, « Retrouvée le lendemain au fond de son cachot », La Famille Fenouillard, pl. 15). Il écrit les chiffres en lettres, remplace les deux points par des parenthèses, change certains patronymes et donne de l’épaisseur à l’histoire (« Bien décidé à gagner le Havre, Cosinus a pris le train, où il se trouve seul avec Mistouflet », PFI, 16.02.1895 ; « Bien décidé à arriver cette fois sans encombre au Havre où il désire toujours s’embarquer, Zéphirin choisit un compartiment où se trouve déjà un voyageur d’aspect sympathique, qui n’est autre que notre vieille connaissance Mitouflet », Savant Cosinus, pl. 18). Comme dans ce dernier exemple, les légendes nous paraissent donc plutôt prendre de l’ampleur dans la version album. Incontestablement, les dialogues sont étoffés, donnés tels quels dans le journal, ils sont encadrés d’un commentaire narratif, voire transformés en discours rapportés, et percés d’incises dans le volume :

– Un homme de bonne volonté pour scier le bois du colonel ! dit le sergent Bitur.

– Voilà chef ! riposte aussitôt Cancrelat.

(PFI, 09.03.1895)

Cancrelat, qui est de corvée, a des pensers (sic) amers et il cherche, sans le trouver, le moyen de carotter le service, lorsque le sergent Bitur paraît et demande un homme de bonne volonté pour scier le bois du colonel. « – Voilà, chef ! » riposte aussitôt Cancrelat.

(Sapeur Camember, pl. 8)

Christophe augmente ainsi le volume des légendes (des cases sont également ajoutées, comme les points de vue aériens dans La Famille Fenouillard), il ajoute des qualificatifs, des commentaires ou des répliques (« Que c’est beau ! dit-elle, l’immensité, c’est le commencement de l’infini ! », La Famille Fenouillard, pl. 11) et précise les faits (« grâce à un ami », PFI, 16.02.1895, devient : « grâce à un conseiller municipal qui s’est chargé de solliciter pour lui », Savant Cosinus, pl. 18, en référence à un épisode précédent d’ailleurs presque entièrement réécrit). Surtout, il place dans le volume des effets littéraires, comme une gradation (55), ajoute des répétitions ou des évocations lancinantes (56), et développe des jeux de mots ou des décalages texte / image. Précisons que l’édition au format de poche de La Famille Fenouillard, en 1895, voit les légendes une nouvelle fois retouchées, elles sont allégées en vue d’un public plus spécifiquement enfantin – l’édition de 1893, par la reliure et cet état du texte, peut être considérée comme une édition de luxe pour adultes (57).

Régression verbale

Avec l’exemple de Christophe, on voit combien la part du texte peut prendre de l’importance dans les albums où se développe un véritable comique de mots. Il est symptomatique d’un siècle qui porte un intérêt renouvelé au registre comique, le rire en général, enrichi de qualités nouvelles (ironique, satirique, noir, grotesque, absurde, fantaisiste), pénétrant différents domaines (littéraire, poétique, dramatique, graphique) et cristallisant les réflexions sur la modernité. Il a ses théoriciens, notamment Victor Hugo dans la préface de Cromwell (1827) et Charles Baudelaire dans l’article « De l’essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques » (1855). Les albums des années 1850-1860 cultivent particulièrement un rire fondé sur des jeux linguistiques proprement régressifs, qui mettent une nouvelle fois l’histoire en images en lien avec l’esprit d’enfance.

Parmi les différentes manières qu’ont les dessinateurs d’exploiter les virtualités de la langue, l’usage du calembour manifeste parfaitement ce rire primitif. Figure par excellence du comique vulgaire, longtemps décrié, le calembour est partiellement réhabilité par l’esthétique romantique où il est l’expression d’une naïveté recherchée : « le caractère grossier, populaire, inculte du calembour l’associe à un langage originel non souillé par la société » (58). Il est corrélé au rire de l’enfance, marqué par l’innocence, la joie et l’état de bonheur – il contraste avec les « rires modernes » accompagnés d’agressivité, de tristesse ou d’ennui. Son caractère visible et son manque de finesse en font une figure de fantaisie verbale pure, sans grande portée. Cham et Gustave Doré en placent à plaisir dans leurs albums et ne manquent pas d’en souligner la présence, dans une sorte de complaisance dans la lourdeur, comme une manière de s’en excuser :

Arrivé dans les régions cétaciennes, le sage Ivan demande à son guide comment il nomme ce grand animal qui se cache à l’eau.

« Vous l’avez dit ! » lui répond son sage conducteur (Histoire de la Sainte Russie, pl. 37).

Mr Plumet, dans Des-agréments d’un voyage d’agrément, s’amuse lui-même de ses trouvailles (« À mon retour ma femme me demande si je suis timbré, non non, ce ne sont que des impressions de voyage repris je par un calembourg analogue hi hi hi ! », pl. 11), et quand ce n’est pas le personnage, ce sont des italiques qui signalent l’endroit où il faut rire, ou la légende qui fonctionne comme un commentaire de l’écriture :

Mais Sviatopolk qui n’aime pas l’esprit d’à propos et de badinage, sort de l’eau décidé à laver un outrage aussi sale.

Arrivé dans celle du trône, il trouve malheureusement quelque chose de plus badin encore : c’est môssieu son fils qui se déclare surpris de trouver son père encore debout.

À ce jeu de mots si déplacé dans une circonstance aussi dramatique, le malheureux père lui demande avec une voix altérée par les larmes, s’il songe bien à ce qu’il dit : « Vous vous trompez, mon père, répond Vladimir, je suis loin de me faire un jeu de vos maux (Histoire de la Sainte Russie, pl. 21).

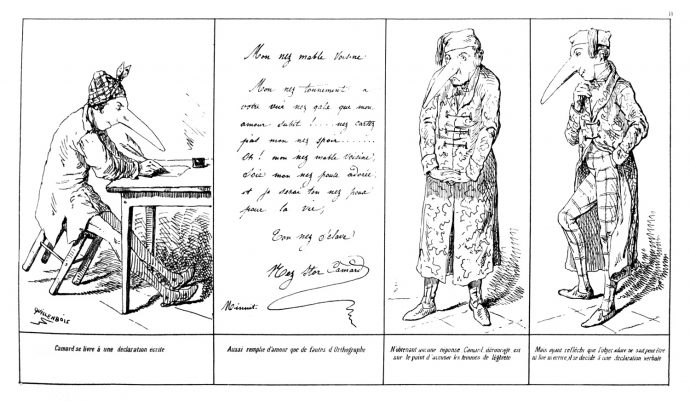

Gustave Doré se livre dans cet album à force fantaisies verbales, qui répondent toutes à ce même esprit de régression et participent au pastiche du récit d’histoire comme à la satire des tsars de Russie, de grands enfants aussi cruels qu’en proie aux crises de larmes. Cham, plus encore, se distingue par un emploi excessif des jeux de mots, des calembours mais aussi des procédés de « suspension d’évidence » (59) où jouent à plein le non-sens, le paralogisme et l’absurde, dans une sorte d’infantilisme mental : « Puis un ancien soldat (ainsi que l’atteste un bras en moins), très actif et ne restant jamais un seul instant les bras croisés », « Parfaitement satisfait des trois domestiques que l’on vient de lui présenter le Baron de Noyau remet son adresse et prie qu’on lui envoie toute autre chose », Au Diable les domestiques !, pl. 2. Signalons également les Aventures de Nestor Camard (1855, cat. n° 47), un album dans lequel Quillenbois fait montre d’un humour particulièrement puéril. Tout au long de l’album, les légendes consistent à faire l’inventaire des expressions construites autour du mot nez, censées être drôles au regard du personnage à l’appendice handicapant. Tout y passe – « pied de nez », « avoir le nez long », « nez au vent », etc. (60) – et le dessinateur, comme une forme d’aveu, concède son indigence au travers des amis de Nestor Camard qui « le bombardent de leurs calembourgs, jeux de mots et traits d’esprit qu’il trouve fort bêtes » (pl. 7).

Fig. 76 – Quillenbois, Aventures de Nestor Camard, H. Gache, 1855, pl. 11. Source : Coll. J.-D. Candaux.

Entretenant une connivence avec l’image à voir, l’« image américaine » (61) est une autre figure notamment employée par Gustave Doré. Elle consiste à choisir un comparant situé dans une réalité prosaïque, matérielle ou totalement décalée et incongrue par rapport au comparé :

C’est en se fondant sur certains procédés stylistiques (élimination de l’effet de perspective, bloquage (sic) du récit et nivellement dans une co-présence d’éléments équivalents, déclinaison d’éléments contigus dans un même plan, prosaïsme des comparants et des comparés dans une même comparaison, etc.) que l’image « américaine » et l’image « métonymique » s’efforcent de concurrencer les structures et les effets même de l’image à voir. (62)

Mr Plumet décrit ainsi la vue des montagnes : « Au dessus de moi, les pics d’Anterne comme un peigne à barbe, au dessous, Sallanches comme un groupe de punaises de bois, les lacs, comme des écuelles de lait. Mon Dieu, faites moi mourir, j’en ai assez vu », Des-agréments d’un voyage d’agrément (pl. 6). Personnage ô combien lyrique, César Plumet manifeste ici un trait que la bande dessinée partage avec la littérature des années 1850-1880, qui consiste en la prise de distance ironique vis-à-vis de l’image rhétorique, et constitue, nous en avons parlé, une réponse à l’envahissement des images « plates ». Philippe Hamon évoque « une réaction à l’égard de la grande tradition de l’image romantique, voire comme une crise de confiance des littérateurs à l’égard des images littéraires en général » (63). Aussi le récit graphique met-il l’écriture à distance, la confronte-t-il à la représentation en défaisant les expressions figées et les métaphores, remotivées dans le dialogue du texte et de l’image.

Le manège texte / image

Dans l’union qu’ils forment pour mener à bien le récit, textes et images organisent des jeux d’interprétation, de complétion, de décalage qui constituent des pointes d’ironie dirigées tant vers le langage que vers la mise en fiction. Dans les histoires en estampes, Rodolphe Töpffer ne pratique pas d’humour purement verbal, il réserve les excentricités langagières aux œuvres écrites où l’autorité du littérateur, son inscription dans la tradition du récit fantaisiste établie lui autorise une certaine liberté à l’égard du matériau linguistique, des conventions du discours littéraire (64). La nouveauté et l’hybridité du récit en images, son absence de légitimité, en excluent une telle excentricité textuelle, qui viendrait ébranler encore une forme en soi subversive. Sous l’égide de l’école (anglaise) de la caricature, l’image elle, en revanche, est investie et tirée vers l’originalité. L’humour, dans ce contexte, naît spécifiquement des contrastes entre la position énonciative affectant sérieux, neutralité et les images participant du registre burlesque. Pour exemple, dans un épisode de Mr Jabot (pl. 36-37), la chemise du personnage prend feu au contact d’une bougie tandis qu’il évoque une « certaine chaleur !!….certaine flamme amoureuse !…..et sympathique ! ». Criant « Holà !!.. Holà !! au feu !! au feu !! », il est entendu par la Marquise de Mirliflor qui comprend « Hélas ! Hélas ! ô feux !! ô feux !! » et « ne doute plus qu’elle n’ait inspiré une passion d’une violence extraordinaire ». Par l’émergence du sens littéral et la reprise inadaptée par la Marquise du sens métaphorique, « c’est de fait la métaphore usée des feux de l’amour qui se trouve mise en scène et tournée en ridicule. Ironie à l’égard d’un comportement mais aussi de toute une esthétique qui a fait son temps » (65). Gustave Doré reprend l’idée dans les Des-agréments d’un voyage d’agrément, lorsque César Plumet est embroché au-dessus d’un tas de braises : « Ô sublime meunier, m’écriai-je dans le feu de ma reconnaissance, vous ne connaîtrez que dans un autre monde, ce que je vous dois pour vos bontés…… » (pl. 4) ; case suivante : « Ce ne sera que 75.fr 50.cent dans ce monde, me répondit cet homme qui, sans doute, n’était pas sublime ». Dans la même planche, les métaphores construites autour de l’eau sont de la sorte « dé-figurées » par l’image : le voyageur, dans un « politique élan », se sent si « imbibé » de l’« Être infini » qu’il est aussitôt emporté par les eaux de l’Arve en crue, ce qui ne l’empêche pas de continuer à déclamer : « Ô traîtres élans de l’esprit, sur quels courants jetez vous l’homme…. ». Cet épisode est d’autant plus ridicule qu’il est construit, d’après la note de l’éditeur, « sur un bain de pied qu’il avait pris en glissant sur les graviers de l’Arve ». Non seulement le langage et ses virtualités sont soumis à révision mais l’acte de narration lui-même n’a plus rien de fiable – seul le personnage de l’éditeur garde ici un semblant de crédibilité.