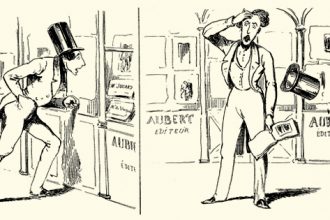

Dès le XIXe siècle, profitant de la circulation des journaux et revues illustrées qui voyagent sans frontières à travers les continents et les océans, quand ils ne font pas l’objet d’édition locale, la bande dessinée se diffuse dans une presse avide de nouveaux contenus. Quand elles n’inspirent pas les dessinateurs qui découvrent ce qui se fait à l’étranger, les histoires en images venant d’ailleurs y sont reproduites, traduites, recopiées, plagiées, adaptées, avec plus ou moins de respect et d’honnêteté.

Si ce phénomène reste à étudier dans sa globalité, nous proposons aujourd’hui de nous pencher sur quelques pages originales provenant de la revue brésilienne O Tico-Tico, bien connue pour prendre son inspiration aux États-Unis comme en Europe.

Glocalisations brésiliennes

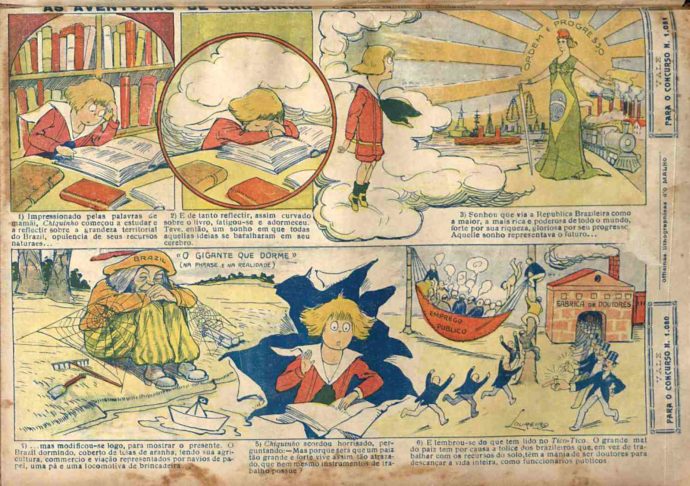

Première revue pour enfants de son pays à publier des bandes dessinées, O Tico-Tico propose dès son démarrage en 1905 les péripéties d’un jeune garçon nommé Chiquinho et de son chien Jagunço. Ce duo s’inspire de celui que forme Buster Brown et son compagnon canin Tige, dans le fameux comic strip créé par Richard Felton Outcault pour le New York Herald trois ans auparavant. Les dessinateurs anonymes brésiliens copient sans vergogne les protagonistes de la série états-unienne, recopiant des épisodes originaux, puis ils prennent leur indépendance en leur inventant des aventures inédites.

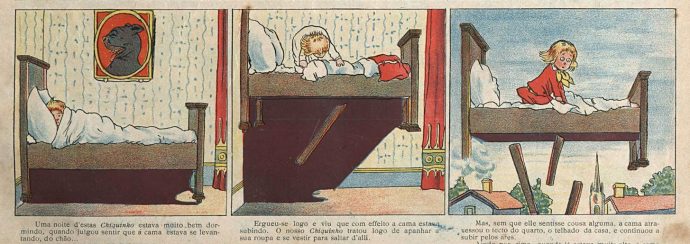

Histoire reprise : « As desventuras do Chiquinho. Por causa do Jagunço », O Tico-Tico, n° 29, 25 avril 1906. Source : Memoria.bn.gov.br

Histoire reprise : « As desventuras do Chiquinho. Por causa do Jagunço », O Tico-Tico, n° 29, 25 avril 1906. Source : Memoria.bn.gov.br

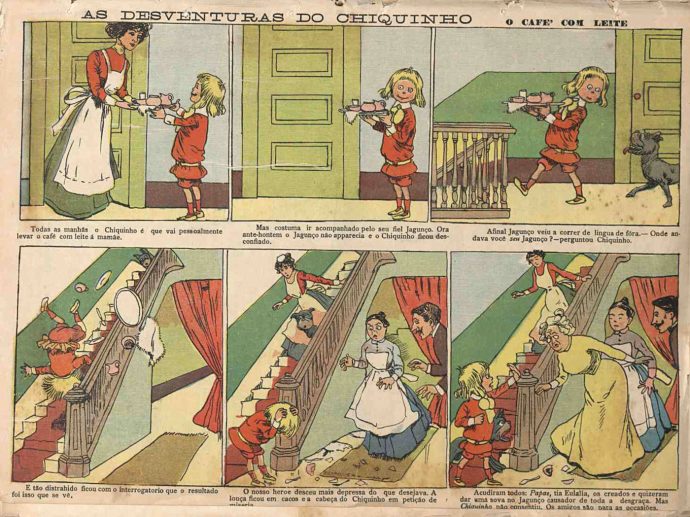

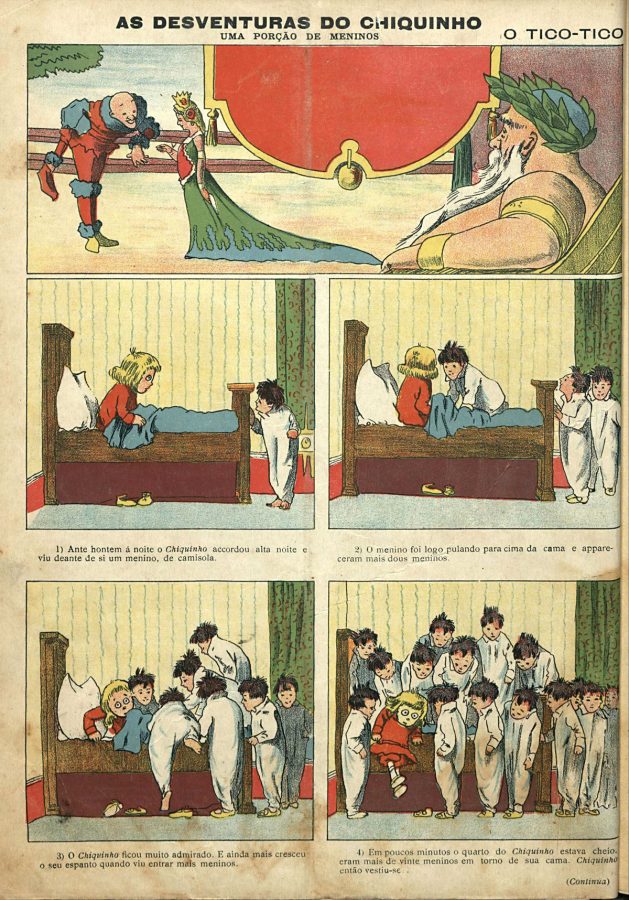

Histoire inventée : Luís Gomes Loureiro, « As desventuras do Chiquinho », O Tico-Tico, n° 550, 19 avril 1916. Source : Memoria.bn.gov.br

Histoire inventée : Luís Gomes Loureiro, « As desventuras do Chiquinho », O Tico-Tico, n° 550, 19 avril 1916. Source : Memoria.bn.gov.br

D’autres comics d’Amérique du Nord subissent le même sort et sont adaptés dans les premières années de la revue brésilienne (1), mais aucun ne connaîtra le succès de Chiquinho qui devient le personnage emblématique d’O Tico-Tico jusque dans les années 1970.

Cette « glocalisation » de séries américaines est aujourd’hui bien connu. La chercheuse Eva Van de Wiele utilise ce terme d’après le concept défini par Roland Robertson (2), soit l’adaptation de productions mondialisées à un marché local ou particulier. Van de Wiele s’est notamment intéressée à son usage dans la revue italienne Corriere dei Piccoli des années 1910 au travers de l’exemple de Little Nemo de Winsor McCay (3). Nous avons également publié plusieurs articles évoquant des adaptations de Buster Brown dans les publications pour la jeunesse française (4) et de Little Nemo (5).

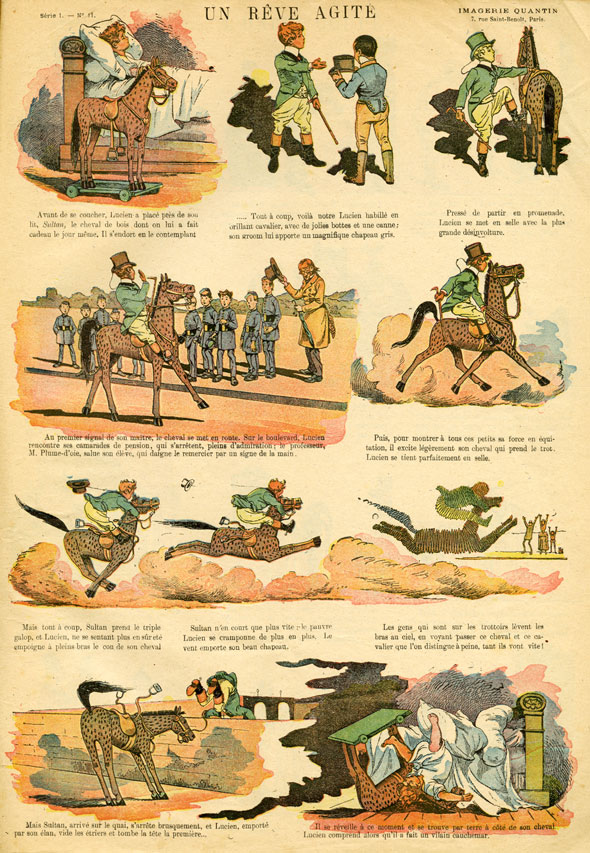

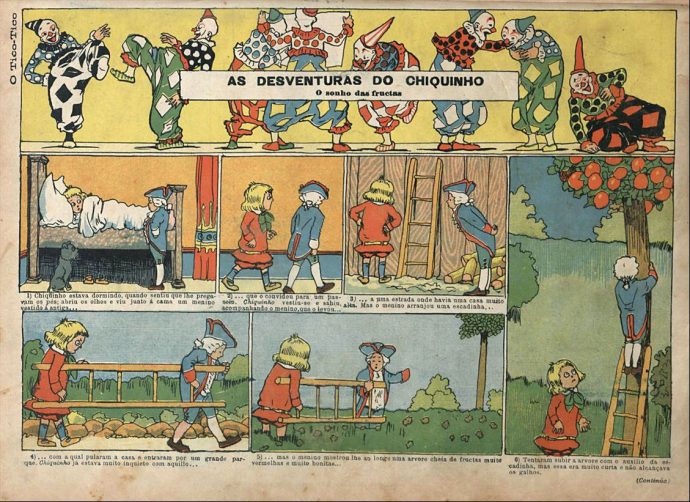

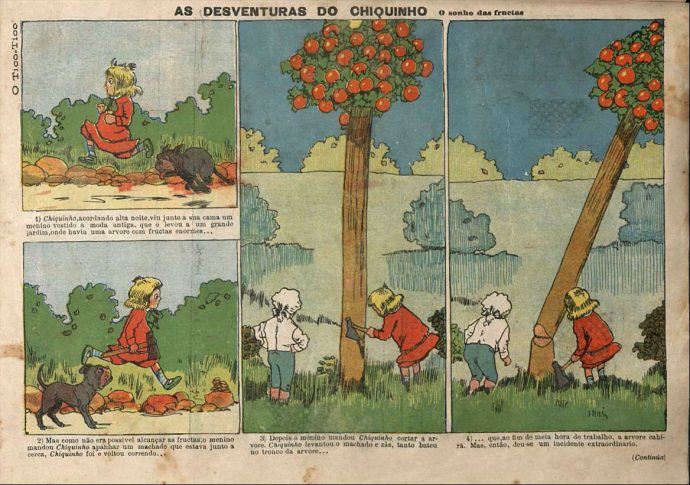

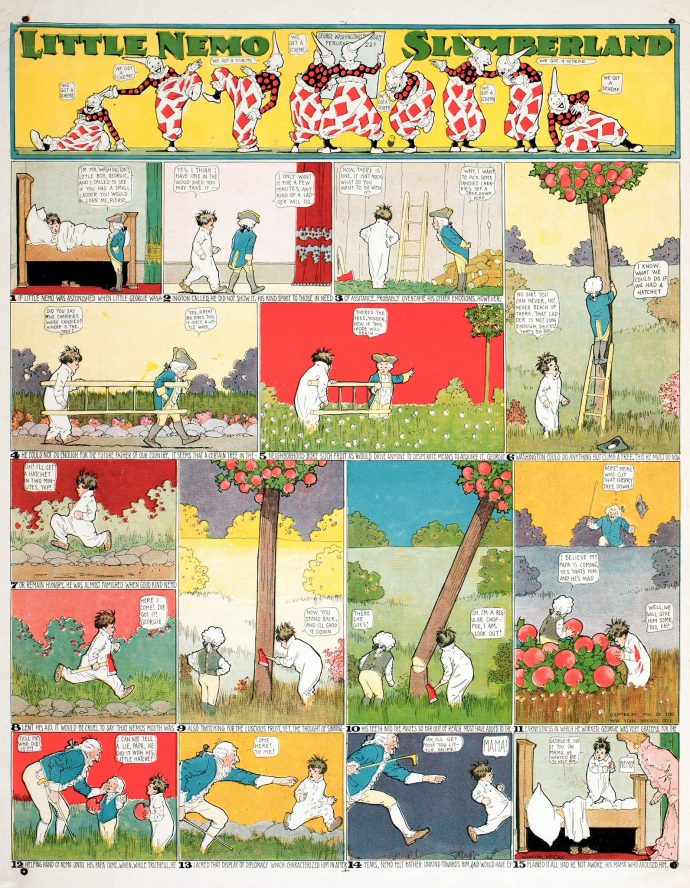

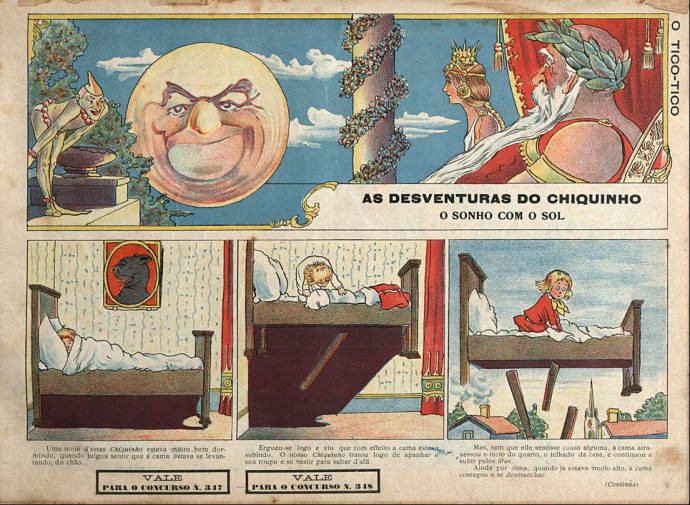

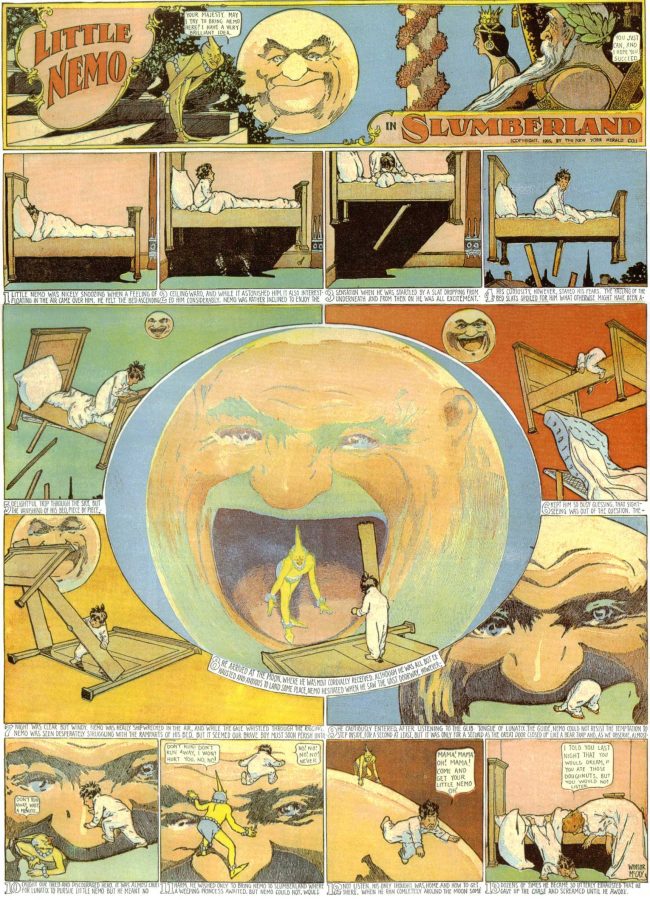

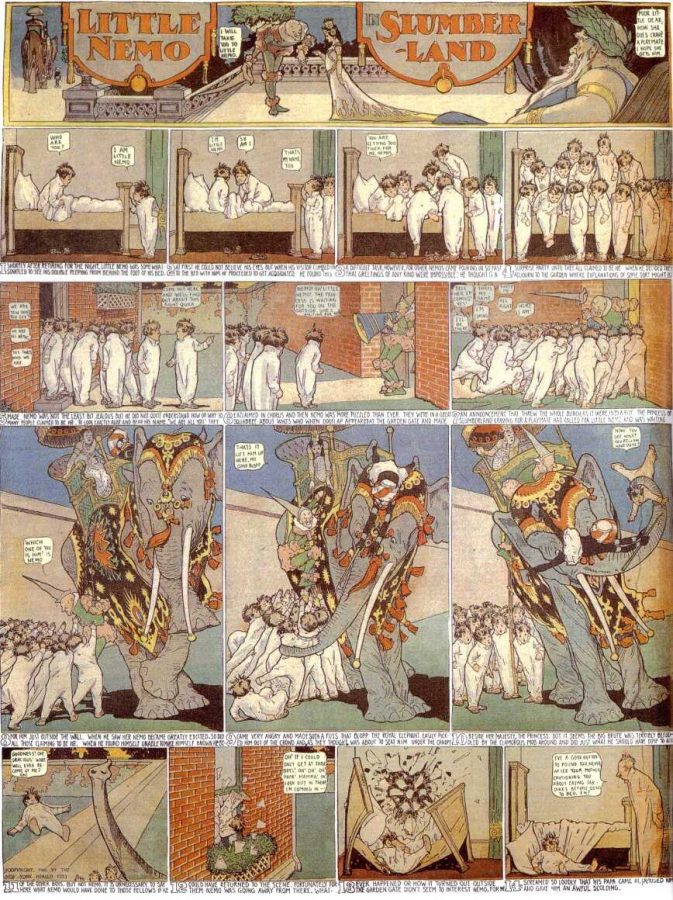

Ce phénomène de glocalisation prend une forme originale dans la revue brésilienne à l’occasion de trois histoires avec Chiquinho publiées en 1909 dont la trame générale est la même à chaque fois : le jeune héros s’endort et entraîne le lecteur dans ses excursions au pays des rêves, jusqu’à la dernière case où il se réveille brutalement en tombant de son lit. La fantaisie de ces épisodes oniriques détonne avec les précédentes pages de Chiquinho jusqu’alors publiées, et qui sont calquées sur les farces de Buster Brown. En effet, les dessinateurs brésiliens ont cette fois recopié des épisodes entiers du comic strip Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay, qui paraissait à cette époque aux États-Unis dans le même journal que Buster Brown, The New York Herald. Le garçon en chemise de nuit a été effacé de ses propres aventures, remplacé par Chiquinho et son chien. Ces épisodes d’O Tico-Tico forment un amalgame étonnant dans lequel un doppelgänger de Buster Brown se retrouve à Slumberland, le pays des rêves, vivant les aventures bien connues de Little Nemo.

« As desventuras do Chiquinho. O sonho das frustas », O Tico-Tico, n° 173, 27 janvier 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

« As desventuras do Chiquinho. O sonho das frustas », O Tico-Tico, n° 173, 27 janvier 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

« As desventuras do Chiquinho. O sonho das frustas », O Tico-Tico, n° 174, 3 février 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

« As desventuras do Chiquinho. O sonho das frustas », O Tico-Tico, n° 174, 3 février 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

« As desventuras do Chiquinho. O sonho das frustas », O Tico-Tico, n° 175, 10 février 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

« As desventuras do Chiquinho. O sonho das frustas », O Tico-Tico, n° 175, 10 février 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

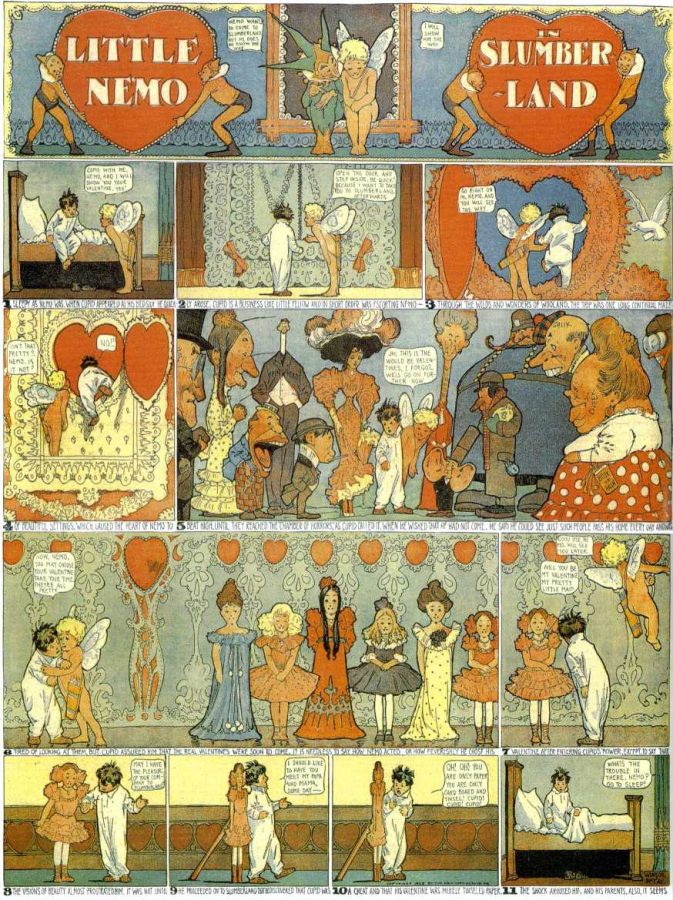

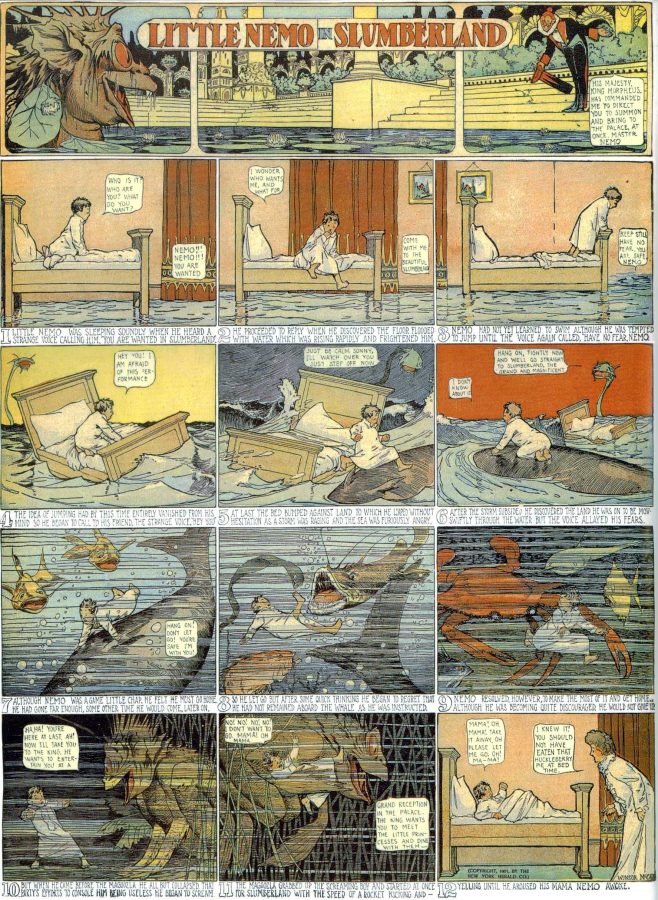

Winsor McCay, Little Nemo in Slumberland, New York Herald, 18 février 1906. Source : Comicstriplibrary.org

Winsor McCay, Little Nemo in Slumberland, New York Herald, 18 février 1906. Source : Comicstriplibrary.org

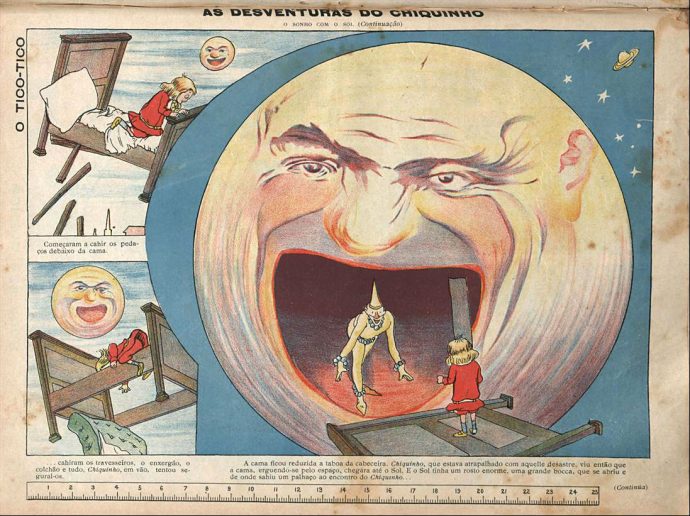

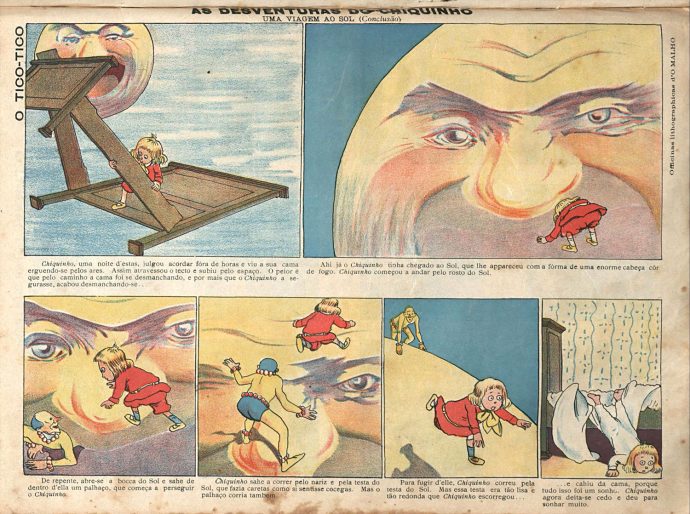

Les bulles ont été supprimées et les dessins recopiés avec plus ou moins de soin. La revue brésilienne adapte et ajuste pour ses pages les grandes planches originales de Little Nemo : celles-ci sont découpées en trois ou quatre parties, disposées au format horizontal et publiées sur autant de numéros à la suite. Ainsi, la composition spectaculaire réalisée par McCay pour l’épisode du 3 décembre 1905 subit quelques aménagements afin de pouvoir être publié dans O Tico-Tico :

« As desventuras do Chiquinho. O sonho com o sol », O Tico-Tico, n° 185, 21 avril 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

« As desventuras do Chiquinho. O sonho com o sol », O Tico-Tico, n° 185, 21 avril 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

« As desventuras do Chiquinho. O sonho com o sol », O Tico-Tico, n° 185, 21 avril 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

« As desventuras do Chiquinho. O sonho com o sol », O Tico-Tico, n° 185, 21 avril 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

« As desventuras do Chiquinho. O sonho com o sol », O Tico-Tico, n° 186, 28 avril 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

« As desventuras do Chiquinho. O sonho com o sol », O Tico-Tico, n° 186, 28 avril 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

Winsor McCay, Little Nemo in Slumberland, New York Herald (édition européenne) du 3 décembre 1905. Source : Gallica.bnf.fr

Winsor McCay, Little Nemo in Slumberland, New York Herald (édition européenne) du 3 décembre 1905. Source : Gallica.bnf.fr

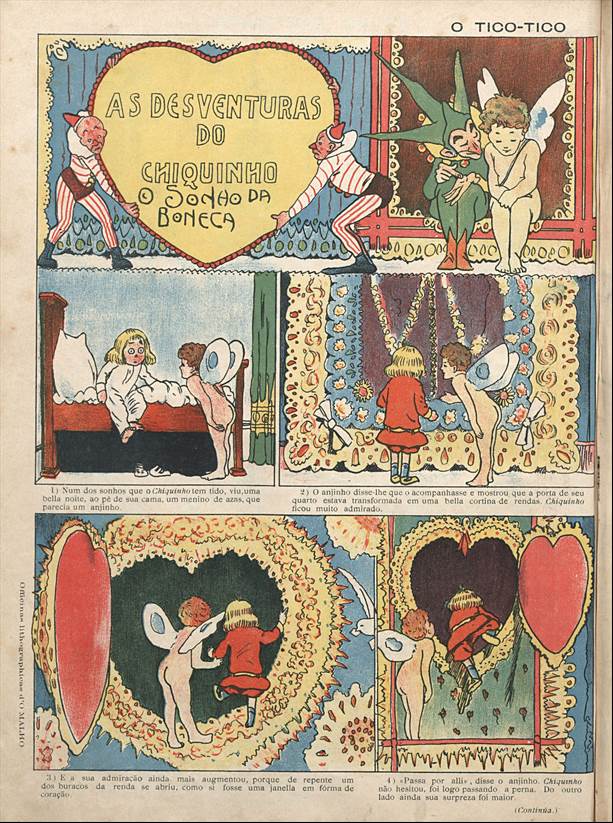

« As desventuras do Chiquinho. O sonho da boneca », O Tico-Tico, n° 192, 9 juin 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

« As desventuras do Chiquinho. O sonho da boneca », O Tico-Tico, n° 192, 9 juin 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

Suites : O Tico-Tico, n° 193, 16 juin 1909 et n° 194, 23 juin 1909.

Winsor McCay, Little Nemo in Slumberland, New York Herald du 11 février 1906. Source : Comicstriplibrary.org

Winsor McCay, Little Nemo in Slumberland, New York Herald du 11 février 1906. Source : Comicstriplibrary.org

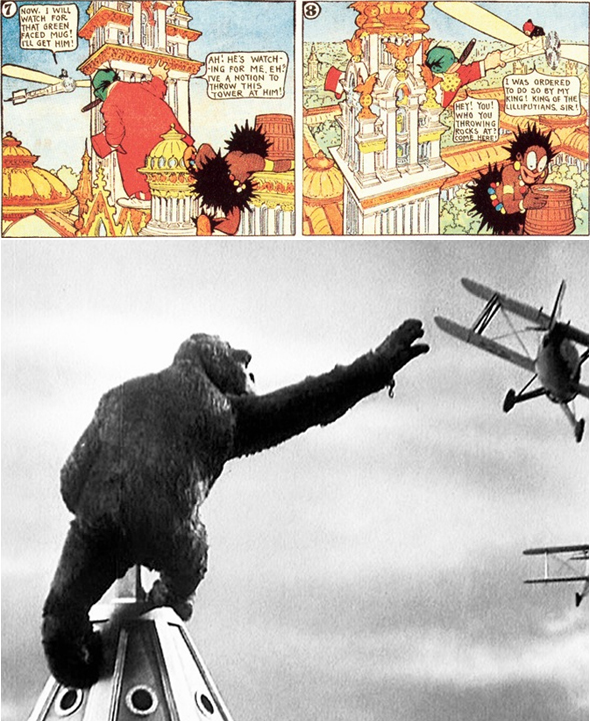

Ceci n’est pas un crossover

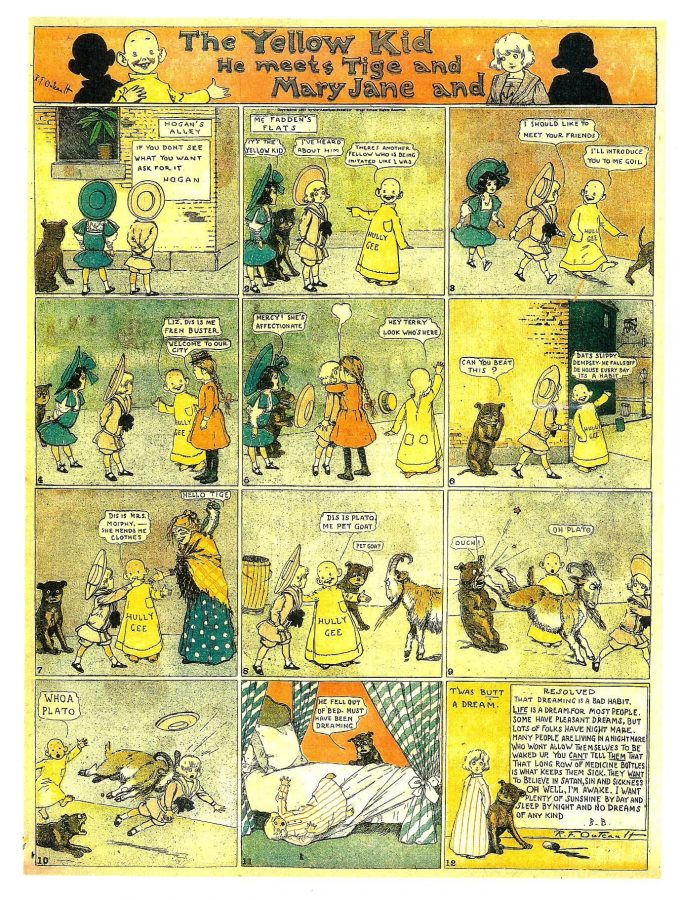

Pour être honnête, nous avions en grande partie écrit le présent article avant de découvrir que ces pages avaient déjà été signalées par Matteo Maculotti en 2014 (6). En préambule de son article, Maculotti publie une planche intéressante de R.F. Outcault parue dans The New York American du 7 juillet 1907. Intitulée « The Yellow Kid, He Meets Tige and Mary Jane and [Buster Brown] », elle réunit les personnages principaux des deux célèbres comic strips du cartooniste, The Yellow Kid et Buster Brown, mais aussi la sœur de ce dernier, Mary Jane.

Richard F. Outcault, « The Yellow Kid, He Meets Tige and Mary Jane and [Buster Brown] », The New York American, 7 juillet 1907.

Richard F. Outcault, « The Yellow Kid, He Meets Tige and Mary Jane and [Buster Brown] », The New York American, 7 juillet 1907.

Il s’agit ici d’un crossover (incursion, en français), un exercice qui apparaît à la marge de la production des plus célèbres comics trips du début du siècle, mais qui est différent des substitutions de Chiquinho dans O Tico-Tico. À l’occasion d’une Sunday page, un dessinateur réunit des protagonistes n’appartenant pas à la même série, le temps d’une planche. Outcault organise ainsi plusieurs rencontres entre Buster Brown et Yellow Kid en 1907 et 1910. Mais ces incursions peuvent aussi rassembler les créatures de deux (ou plusieurs) cartoonistes travaillant pour le même journal. Ainsi, « Such a Mix-Up » (1901) réunit les personnages de Rudolph et Gus Dirks, F.B. Opper et Jimmy Swinnerton ; l’année suivante, les Katzenjammers Kids de Dirks rendent visitent à Foxy Grandpa de Carl E. Schultze (1902) (7). Si Nemo et Buster Brown ne se sont jamais rencontrés dans les mêmes cases, Outcault glisse une allusion à la série de son collègue dans la planche reproduite plus haut : à la fin de l’histoire, Buster Brown se réveille en tombant brusquement de son lit.

Little Nemo traduit au Brésil

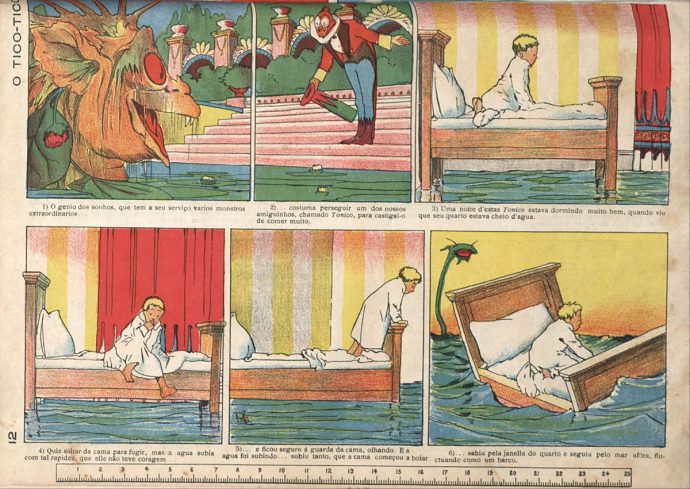

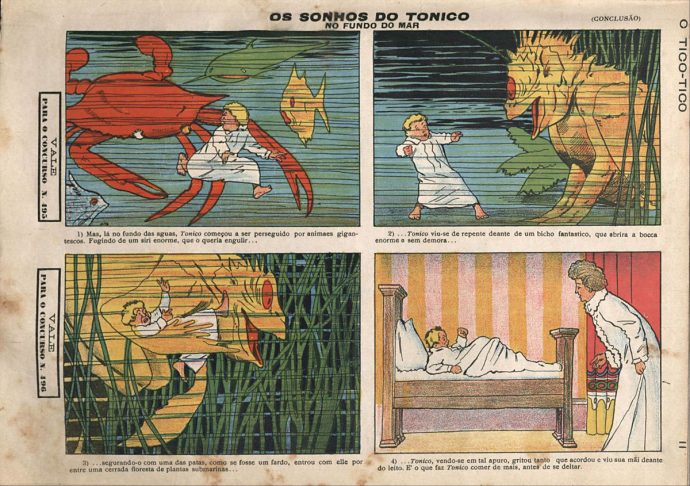

À l’époque des planches hybrides avec Chiquinho, Little Nemo in Slumberland est inconnu des lecteurs d’O Tico-Tico. Seul un épisode de la bande dessinée de McCay sera traduit dans la revue brésilienne un an après, en septembre 1910. Ici encore, la grande Sunday page du New York Herald se plie aux contraintes de la revue brésilienne : elle est découpée en deux parties et ses bulles sont supprimées. Rebaptisé Tonico, Nemo affiche une chevelure à la blondeur inhabituelle.

« Os Sonhos do Tonico », O Tico-Tico, n° 258, 14 septembre 1910 et n° 259, 21 septembre 1910. Source : Memoria.bn.gov.br

« Os Sonhos do Tonico », O Tico-Tico, n° 258, 14 septembre 1910 et n° 259, 21 septembre 1910. Source : Memoria.bn.gov.br

McCay, Little Nemo in Slumberland, New York Herald du 5 novembre 1905. Source : Comicstriplibrary.org

McCay, Little Nemo in Slumberland, New York Herald du 5 novembre 1905. Source : Comicstriplibrary.org

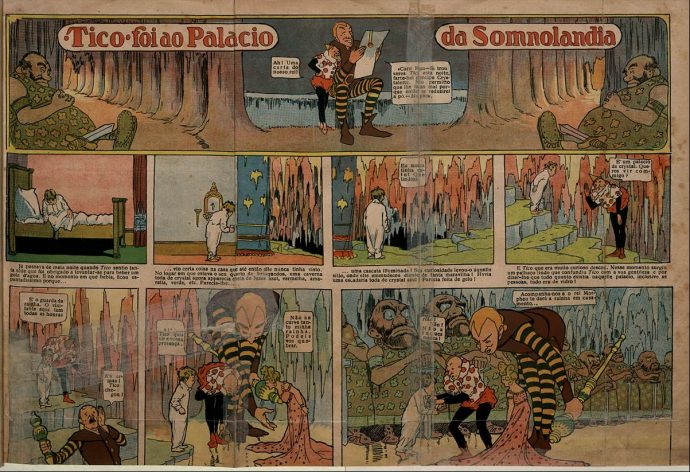

Little Nemo fait une autre apparition plus tard, dans la revue annuelle Alamanaque de Tico-Tico de 1918, sous le titre « Tico foi ao Palacio da Somnolandia ». L’adaptation est ici plus respectueuse de la publication d’origine publiée dans le New York Herald du 19 novembre 1905 : les bulles et les couleurs sont conservées, les textes sont à peu près respectés. Seul le prénom du garçon est de nouveau modifié : Nemo devient Tico. Cette traduction n’aura pas de lendemain.

« Tico foi ao Palacio da Somnolandia », Alamanaque de Tico-Tico, 1918. Source : Memoria.bn.gov.br

« Tico foi ao Palacio da Somnolandia », Alamanaque de Tico-Tico, 1918. Source : Memoria.bn.gov.br

Cauchemars et fantômes

Le personnage de Nemo n’est pas complètement effacé des planches hybrides de Chiquinho, faisant une apparition inattendue dans l’un des rêves que s’est approprié le héros brésilien. Dans l’histoire originale (New York Herald du 14 janvier 1906), le jeune rêveur est sorti de son lit par une vingtaine de ses clones, chacun revendiquant être le seul et unique Nemo. Dans la version brésilienne (le dessin de McCay est par ailleurs particulièrement mal recopié), seul le premier Nemo, celui dans son lit, est changé en Buster/Chiquinho. Les lecteurs d’O Tico-Tico se demandèrent probablement d’où sortait cette meute d’enfants inconnus, habillés en chemise de nuit et mystérieusement muets, qui réveillaient et effrayaient leur héros. Le rêve de Chiquinho devient un cauchemar dans lequel Nemo revient en force pour reprendre sa place légitime !

« As desventuras do Chiquinho. Uma porçáo de meninos », O Tico-Tico, n° 198, 22 juillet 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

« As desventuras do Chiquinho. Uma porçáo de meninos », O Tico-Tico, n° 198, 22 juillet 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

Suites : O Tico-Tico, n° 199, 28 juillet 1909, n° 200, 4 août 1909 et n° 201, 11 août 1909.

McCay, Little Nemo in Slumberland, New York Herald, 14 janvier 1906. Source : Comicstriplibrary.org

McCay, Little Nemo in Slumberland, New York Herald, 14 janvier 1906. Source : Comicstriplibrary.org

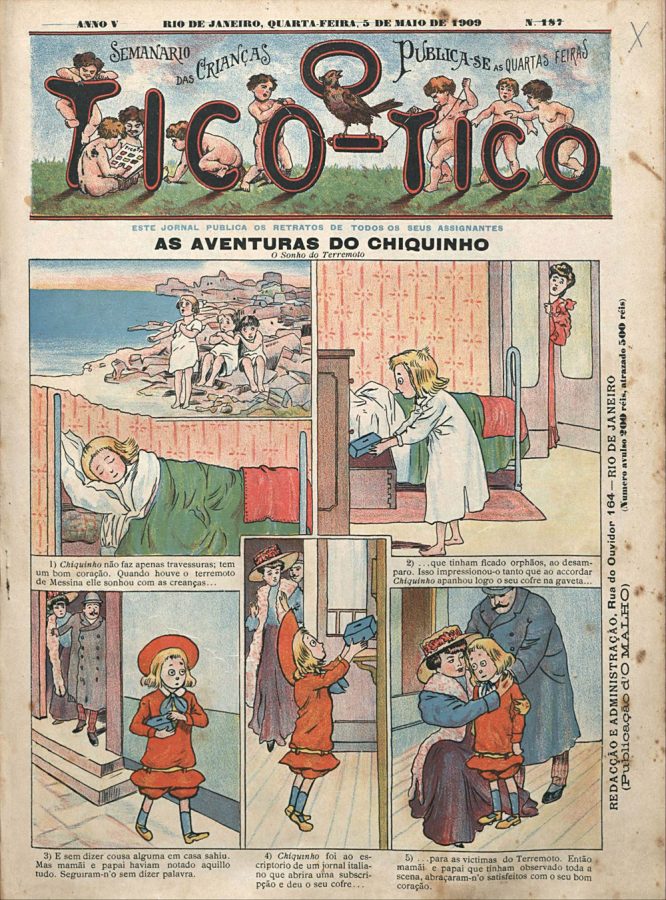

Un dernier rêve de Chiquinho, dans lequel les glocalisations se superposent, franchit un nouveau palier avec les expériences de mutation génétique. Le scénario du songe, paru dans la revue brésilienne du 5 mai 1909, s’éloigne des fantaisies mccaysiennes précédentes. Il se rapporte à une actualité récente et tragique : dans son sommeil, Chiquinho est hanté par les jeunes victimes du récent tremblement de terre qui a détruit la ville italienne de Messine, le 28 décembre 1908. À son réveil, il se rend à la poste pour envoyer ses économies afin d’aider les orphelins, faisant la fierté de ses parents.

« As desventuras do Chiquinho. O sonho do Terremoto », O Tico-Tico, n° 187, 5 mai 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

« As desventuras do Chiquinho. O sonho do Terremoto », O Tico-Tico, n° 187, 5 mai 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

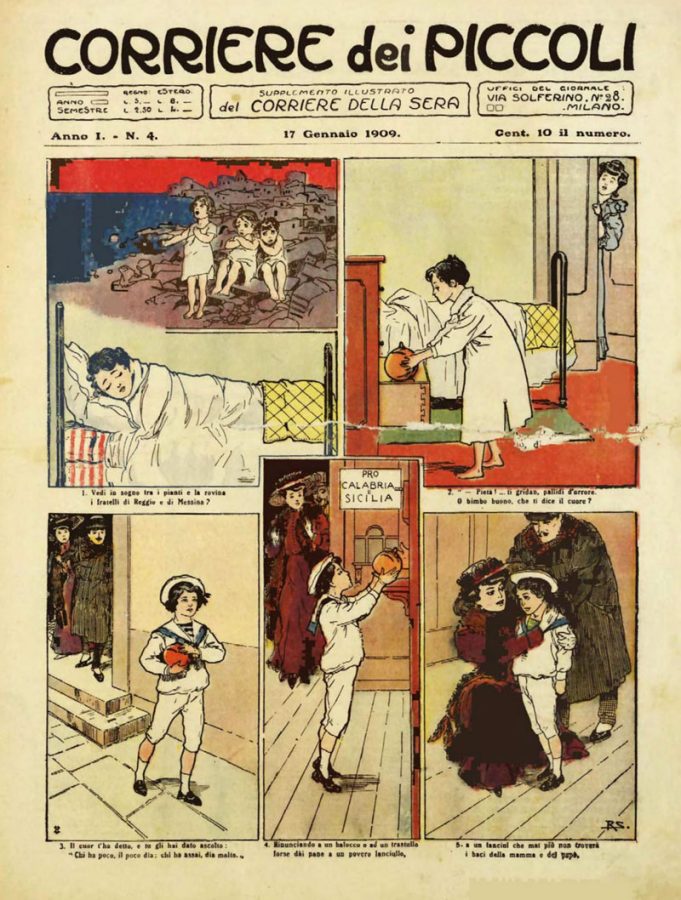

Le style réaliste détonne avec les précédents épisodes oniriques, et cette histoire de générosité transatlantique est plutôt inattendue. Il s’agit là encore du détournement d’un rêve mais celui-ci n’est pas l’œuvre de McCay. La planche copiée est parue quelques mois avant, le 17 janvier 1909, dans la revue pour enfants Corriere dei Piccoli qui produit elle aussi ses propres adaptations de la série américaine, comme le démontre Eva Van de Wiele (8). La bande dessinée d’O Tico-Tico est donc une glocalisation brésilienne d’une précédente glocalisation italienne de Little Nemo…

Riccardo Salvadori, Corriere dei Piccoli, n° 4, 17 janvier 1909. Source : Archive.org

Riccardo Salvadori, Corriere dei Piccoli, n° 4, 17 janvier 1909. Source : Archive.org

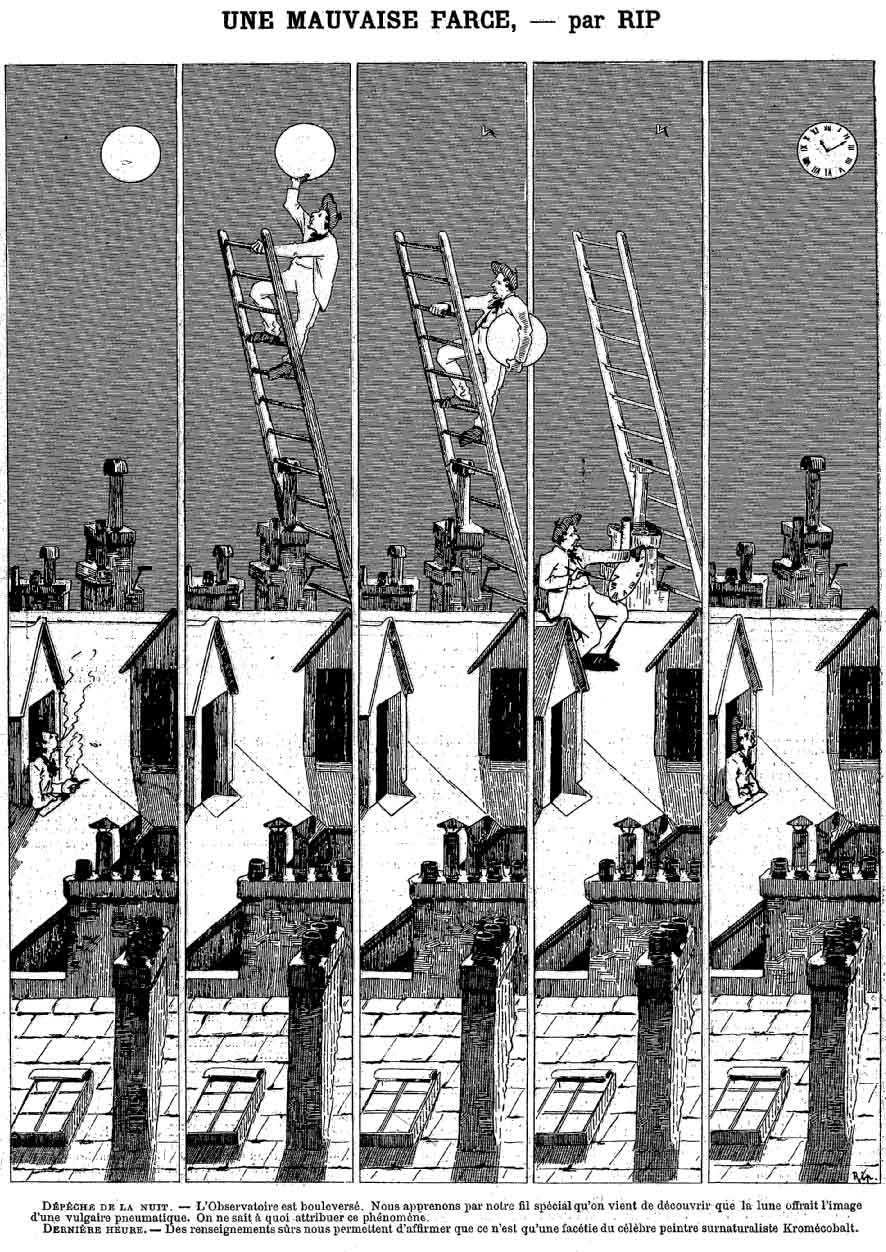

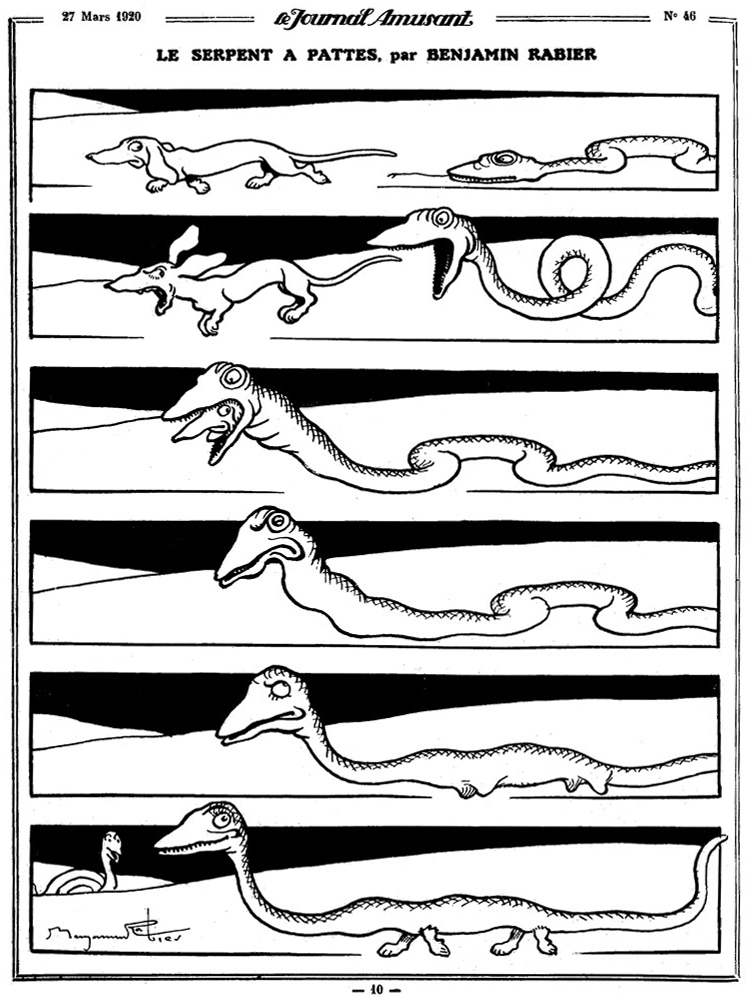

Copies françaises

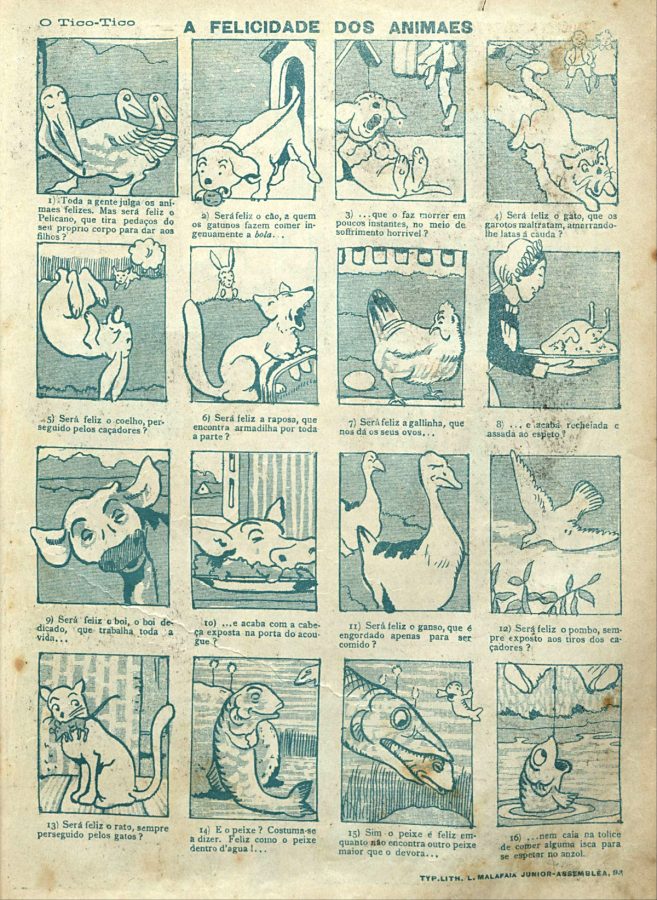

Les journaux des États-Unis et d’Italie ne sont pas les seuls à être copiés par la revue brésilienne. À sa création, O Tico-Tico s’est inspiré dans sa forme comme dans son contenu du modèle éditorial de la nouvelle vague d’hebdomadaires français pour la jeunesse, qui apparaissent dans les premières années du XXe siècle (9). Ainsi, de nombreuses bandes dessinées provenant du Petit Journal illustré de la jeunesse, de La Jeunesse illustrée, des Belles images ou de L’Illustré pour la jeunesse sont recopiées et traduites en portugais. Les signatures sont effacées mais on reconnaît des pages de dessinateurs français comme G. Ri, Nadal, ou Benjamin Rabier. De ce dernier, particulièrement apprécié au Brésil, nous avons recensé plus de soixante-dix histoires en images qui furent publiées dans O Tico-Tico entre 1906 et 1911.

[Benjamin Rabier], « A felicidade dos animaes », O Tico-Tico, n° 172, 20 janvier 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

[Benjamin Rabier], « A felicidade dos animaes », O Tico-Tico, n° 172, 20 janvier 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

Publication originale : « Les animaux sont-ils heureux ? », La Jeunesse illustrée, n° 289, 6 septembre 1908.

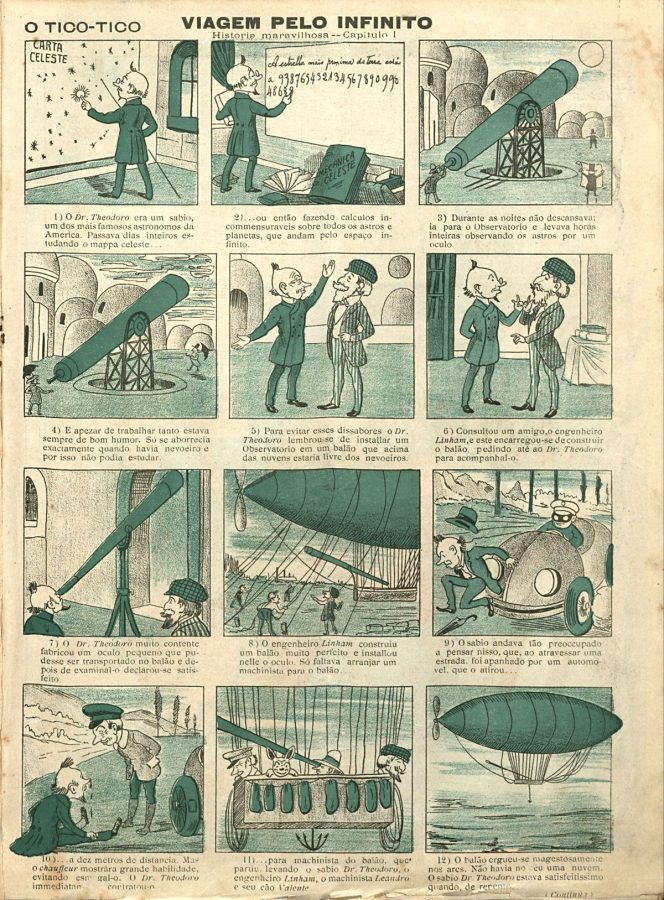

[G. Ri], « Viagem pelo infinito. Historia maravilhosa. Capitulo I», O Tico-Tico, n° 211, 20 octobre 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

[G. Ri], « Viagem pelo infinito. Historia maravilhosa. Capitulo I», O Tico-Tico, n° 211, 20 octobre 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

Publication originale : « Dans l’infini », Les Belles images, n° 140, 20 décembre 1906.

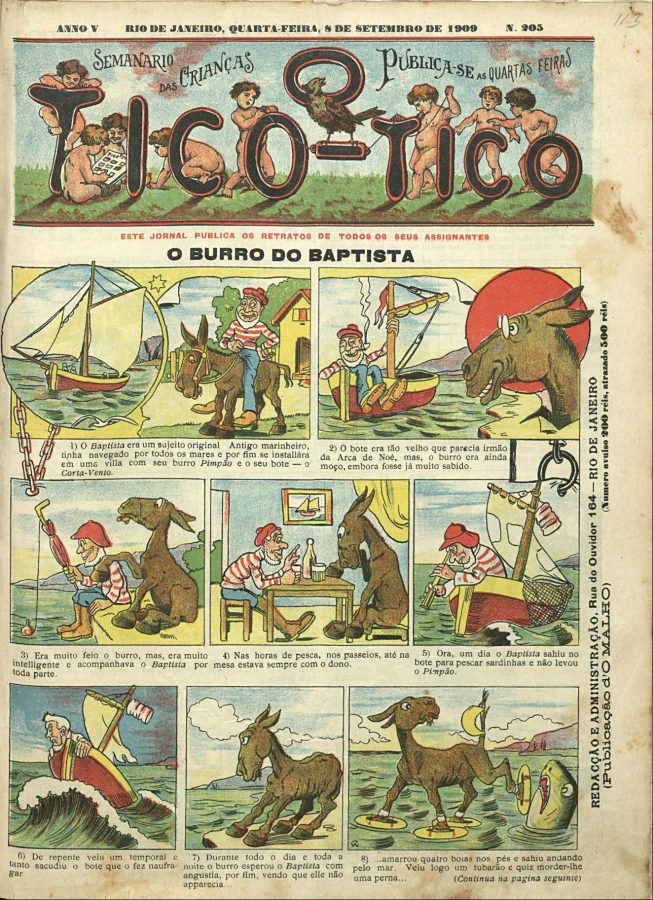

[Nadal], « O burro do Baptista », O Tico-Tico, n° 205, 8 septembre 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

[Nadal], « O burro do Baptista », O Tico-Tico, n° 205, 8 septembre 1909. Source : Memoria.bn.gov.br

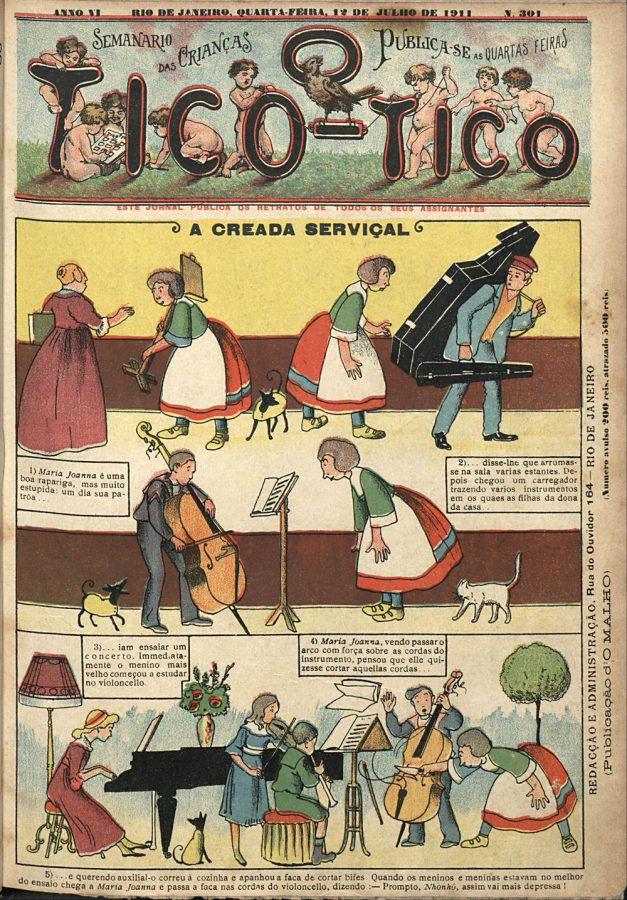

Signalons cette adaptation sans lendemain de la célèbre Bécassine, renommée Maria Joanna, dont la coiffe typiquement bretonne a été remplacée par une épaisse chevelure brune….

« A creada serviçal », O Tico-Tico, n° 301, 12 juillet 1911. Source : Memoria.bn.gov.br

« A creada serviçal », O Tico-Tico, n° 301, 12 juillet 1911. Source : Memoria.bn.gov.br

J.P. Pinchon, « Bécassine et la contrebasse », La Semaine de Suzette, 21 juillet 1910. Source : Gallica.bnf.fr

J.P. Pinchon, « Bécassine et la contrebasse », La Semaine de Suzette, 21 juillet 1910. Source : Gallica.bnf.fr

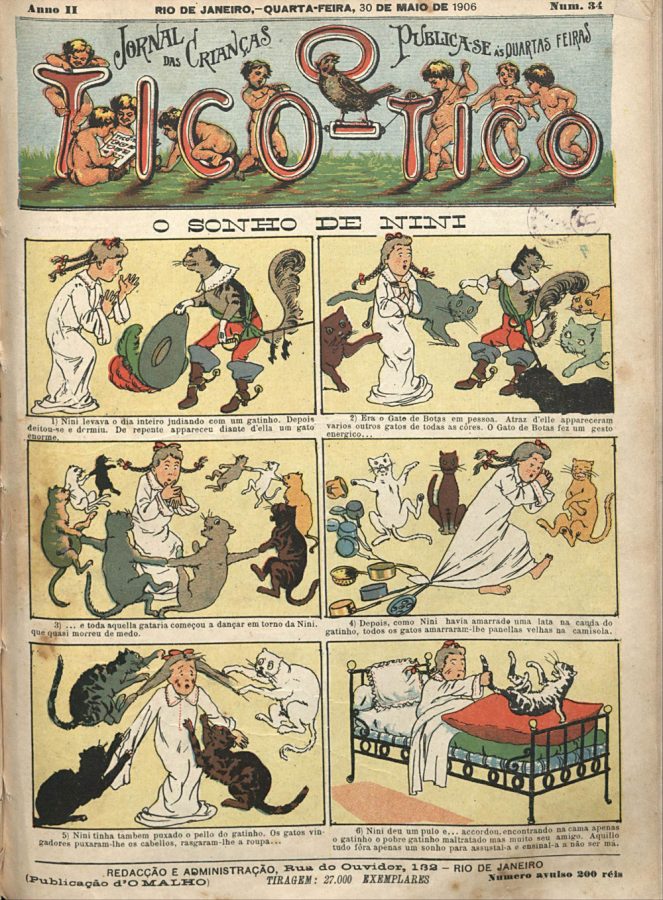

De 1906 à 1907, la revue brésilienne publie trois épisodes de la glocalisation féminine et française de Little Nemo, réalisée par Jordic et intitulée Ninette Patapon, qui avaient été publiés quelques mois avant en France dans Le Petit Journal illustré de la jeunesse (10).

« O sonho de Nini », O Tico-Tico n° 34, 30 mai 1906. Source : Memoria.bn.gov.br

« O sonho de Nini », O Tico-Tico n° 34, 30 mai 1906. Source : Memoria.bn.gov.br

2e épisode : « Os sonhos de Lili », n° 35, 6 juin 1906 – 3e épisode : « Os sonhos de Lili », n° 90, 26 juin 1907

Un autre épisode de Ninette Patapon est repris dans Almanaque de Tico-Tico de 1917 sous le titre « Nina, a menina faceira ».

Substitution étendue

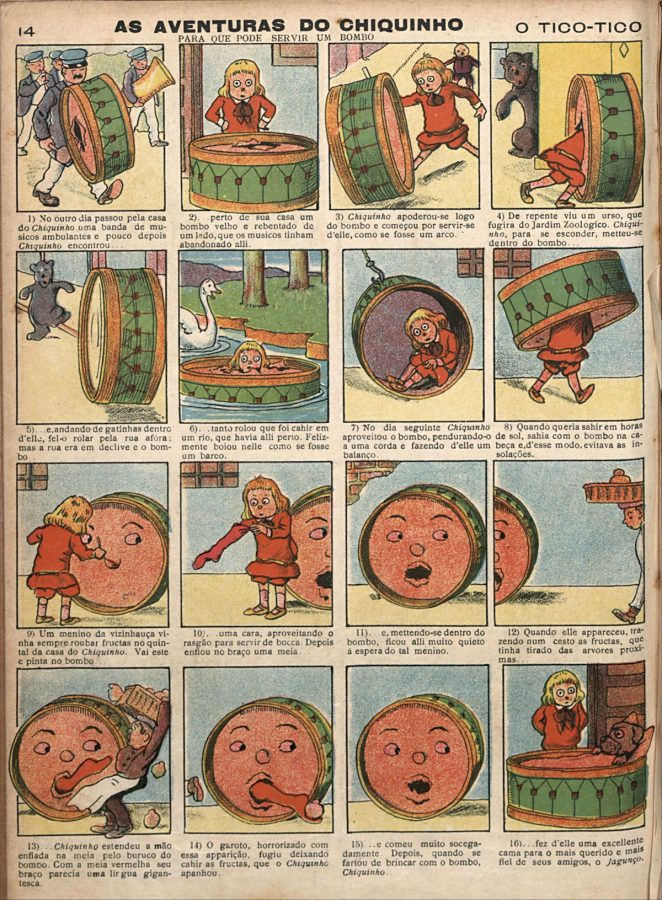

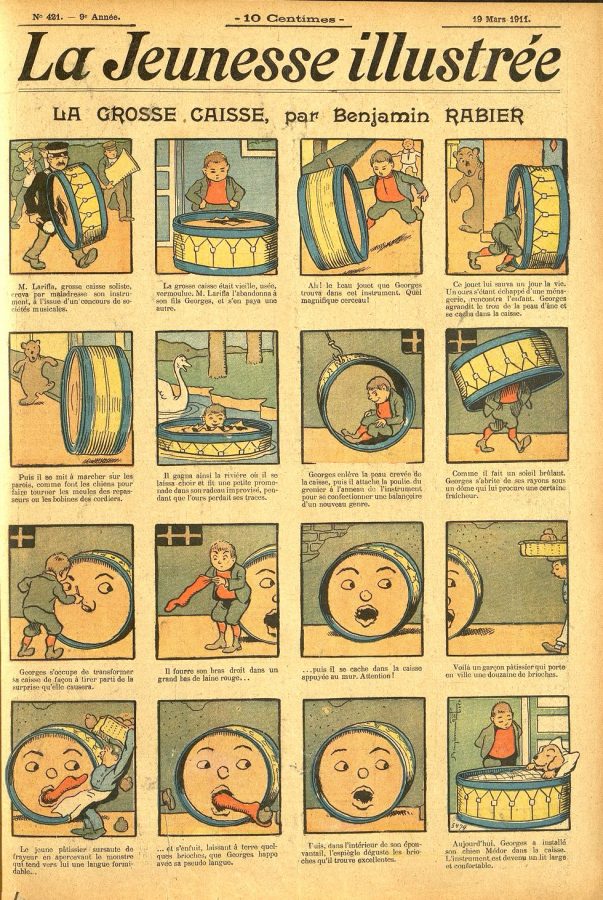

Chiquinho ne se contente pas d’évincer Nemo de ses propres aventures, il étend son entreprise de substitution à d’autres personnages, à l’exemple de cette page de 1911 dessinée à l’origine par Benjamin Rabier quelques mois avant :

« As desventuras do Chiquinho », O Tico-Tico n° 296, 7 juin 1911. Source : Memoria.bn.gov.br

« As desventuras do Chiquinho », O Tico-Tico n° 296, 7 juin 1911. Source : Memoria.bn.gov.br

Benjamin Rabier, « La grosse caisse », La Jeunesse illustrée, 19 mars 1911. Source : Gallica.bnf.fr

Benjamin Rabier, « La grosse caisse », La Jeunesse illustrée, 19 mars 1911. Source : Gallica.bnf.fr

En matière de bande dessinée, la revue O Tico-Tico pratique l’adaptation de productions mondialisées de façon massive. Diversifiée dans ses sources comme dans ses procédés, elle s’approprie tout azimut et sans scrupule des bandes dessinées existantes, évinçant les personnages d’origine pour y placer sa vedette locale.

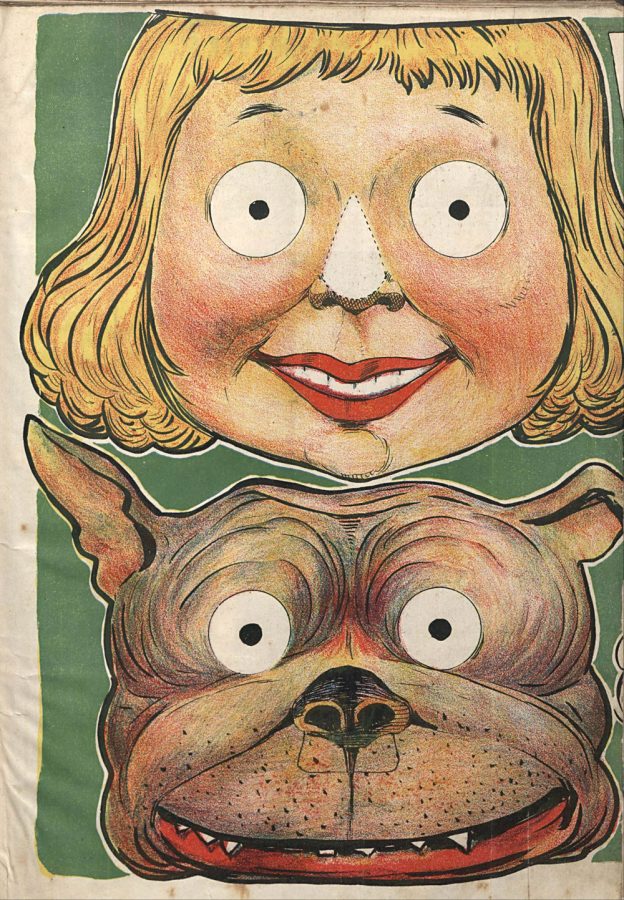

O Tico-Tico permet même à Chiquinho d’effectuer l’ultime substitution, celle qui dépasse ses limites de créature de papier. À l’occasion du Carnaval de 1911, le journal propose des masques à découper reprenant les visages du jeune héros brésilien et de son chien. Chiquinho peut alors se déployer dans la vraie vie, prenant cette fois la place de ses propres lecteurs.

Masques à découper de Chiquinho et de son chien Jagunço, O Tico-Tico n° 279, 8 février 1911. Source : Memoria.bn.gov.br

Masques à découper de Chiquinho et de son chien Jagunço, O Tico-Tico n° 279, 8 février 1911. Source : Memoria.bn.gov.br

.

- À l’exemple de Foxy Grandpa de Carl E. Schultze, qui devient Histórias do vovô (« Les histoires de Grand-père »), ou de Happy Hooligan de Frederick Burr Opper et Mutt and Jeff de Bud Fisher.[↩]

- Roland Robertson, « Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity », dans Roland Robertson, Scott Lash et Mike Featherstone (dir.), Global Modernities, Sage, London, 1995, p. 25-44.[↩]

- Eva Van de Wiele, « Domesticating and Glocalising the Dreamy : McCay’s Little Nemo and Its Sequels in Early Italian Corriere Dei Piccoli (1909-1914) », Interfaces, vol. 46, 2021. Lien : https://journals.openedition.org/interfaces/3405.[↩]

- Voir « La beauté convulsive de Buster Brown » (2014).[↩]

- Voir « Ninette Patapon, un Little Nemo à la française » (2015) et « Les Mille et une nuits du petit Fred par Lortac » (2020).[↩]

- Matteo Maculotti, « Chiquinho “in Slumberland”: quando Buster Brown fu Little Nemo », Bambinietopi.it, publié le 19 août 2014. Lien : https://www.bambinietopi.it/2014/08/chiquinho-in-slumberland-quando-buster.html[↩]

- Deux autres exemples d’incursions se trouvent dans l’ouvrage The Comic Art of James Swinnerton (par Peter Maresca et Michael Tisserand, Sunday Press/Fantagraphics Books, 2025). « Jimmy – He Ran ! Sam – He Laughed ! » (American Journal, 12 novembre 1905) met en scène deux de ses personnages qui ont chacun leur série : Sam et Jimmy. Dans « And Sam Made Hans and Fritz laugh ! » (American Journal, 6 aout 1905), Sam rencontre Hans, Fritz, et le Capitaine, du comic strip Hans and Fritz, dessinés par Rudolph Dirks.[↩]

- Eva Van de Wiele, « Domesticating and Glocalising the Dreamy: McCay’s Little Nemo and Its Sequels in Early Italian Corriere dei Piccoli (1909-1914) », Interfaces [En ligne], n° 46, 2021. URL : http://journals.openedition.org/interfaces/3405 [↩]

- Athos Eichler Cardoso, Le Petit Journal Illustré de la Jeunesse: a verdadeira origem francesa d’O Tico-Tico. Anais do XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Intercom, 2008. Lien.[↩]

- Voir notre article « Ninette Patapon, un Little Nemo à la française ». Lien : http://www.topfferiana.fr/2015/01/ninette-patapon-un-little-nemo-a-la-francaise/[↩]